Бунтовщики с мольбертами. Как «передвижники» изменили русскую живопись

9 ноября 1863 года в петербургской Академии художеств произошло событие, получившее название «Бунт четырнадцати».

Молодые художники, недовольные устаревшими правилами, требовали свободы творчества для себя и своих коллег. Не получив желаемого, они покинули Академию и спустя семь лет основали «Товарищество передвижных художественных выставок». На протяжении следующих тридцати лет именно «передвижники» внесут решающий вклад в развитие русской живописи и создадут сотни выдающихся картин.

«Тесный кружок лучших художников и хороших людей»

К середине XIX столетия отечественная школа живописи переживала не лучшие времена. Студентов Академии художеств призывали писать картины на библейские или мифологические сюжеты, мало волновавшие современников. Новое поколение живописцев, в свою очередь, мечтало делиться реалистичными сюжетами, воплощать в своих полотнах актуальные и зачастую болезненные темы, указывать на общественные проблемы и пороки. Четырнадцать одаренных выпускников Академии, претендовавших на золотую медаль, выдвинули свои условия. Они попросили Совет учебного заведения дать им возможность написать конкурсные работы на свободную тему. Общий для всех сюжет – «Пир Одина в Валгалле» – не представлял для них интереса. Увы, художникам было отказано. Недолго думая, молодые люди в знак протеста покинули Академию художеств и создали собственное объединение. С 1870 года «Товарищество передвижных выставок», участники которого ратовали за критический реализм, стало самым ярким явлением в художественной среде.

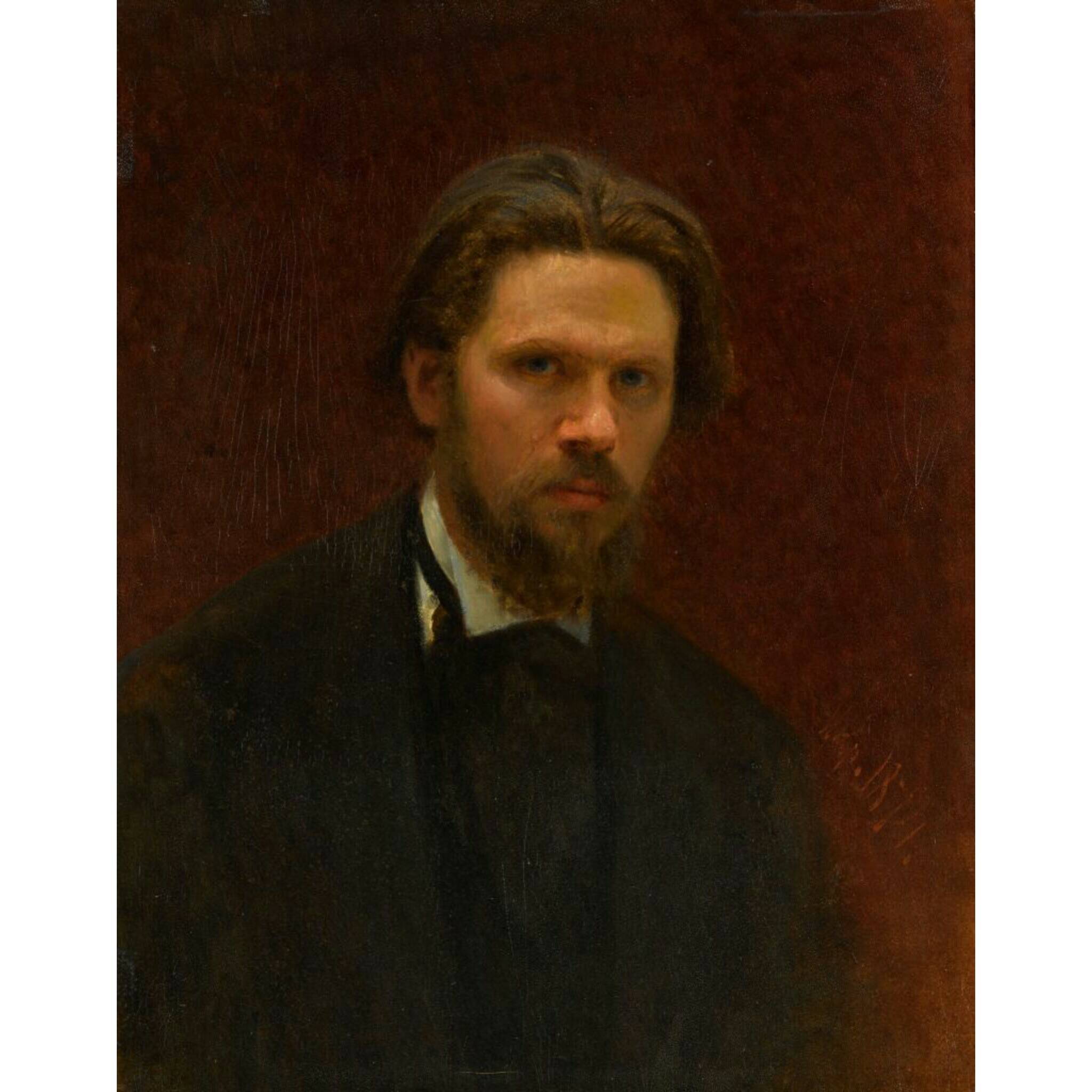

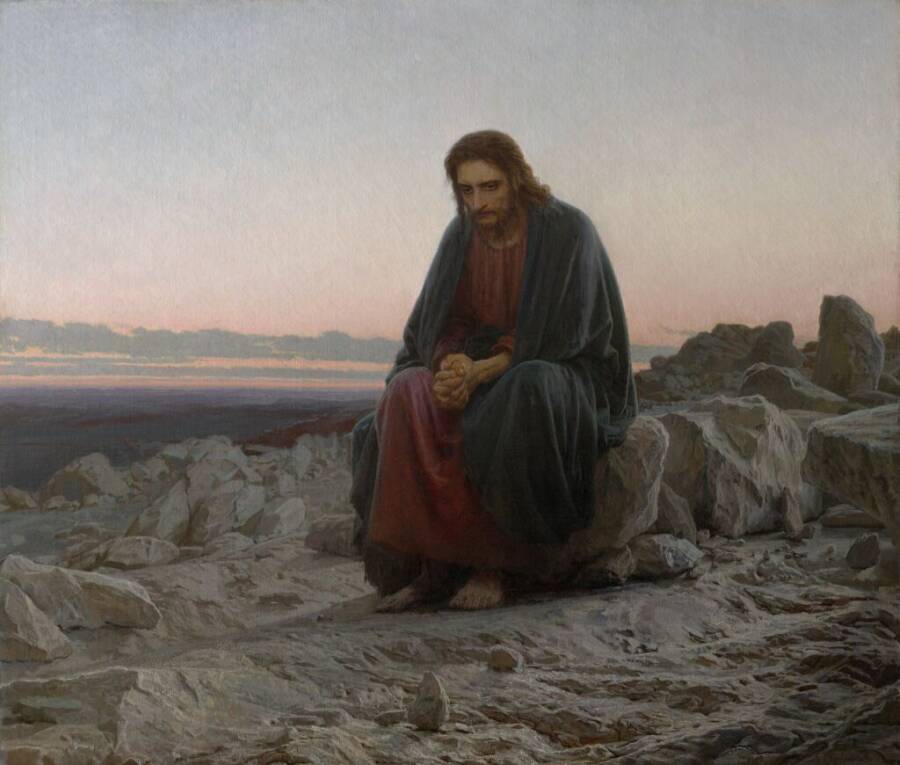

Зачинщиком «Бунта четырнадцати» оказался художник Иван Крамской. Его путь к профессиональной живописи был нелегким. В детстве он трудился помощником иконописца, а будучи подростком, стал ретушером у бродячего фотографа – корректировал снимки. В зрелые годы Крамской позиционировал себя философом, старался впечатлить не кричащей пестротой картины, а ее глубоким смыслом.

Свое самое известное полотно «Христос в пустыне» художник написал через два года после основания товарищества «передвижников». Соратники Крамского подготовили устав и даже утвердили его в министерстве внутренних дел. Согласно этому документу, «передвижники» обязались раз в год собираться полным составом для решения важных вопросов. Первая выставка открылась в Петербурге в 1871 году и произвела фурор среди представителей всех сословий. Интерес к труду «передвижников» превзошел все ожидания. За годы своего существования товарищество провело 48 выставок в разных городах. Свои картины художники показывали в провинции, переезжая из одного населенного пункта в другой. Павел Третьяков назвал товарищество «передвижников» тесным кружком лучших художников и хороших людей.

Новые пути творчества

Стараниями «передвижников» реализм постепенно вытеснял академическую живопись. Порой он даже носил несколько драматизированный характер, чтобы наверняка увлечь обывателя и заставить его поразмышлять о несправедливости. Несмотря на отмену крепостного права в 1861 году, крестьянский вопрос никуда не делся. Жизнь бывших крепостных по-прежнему оставалась несладкой. Художник Василий Перов посвятил крестьянскому быту цикл работ, самой пронзительной из которых стала «Тройка». Ее он написал спустя три года после «Бунта четырнадцати». Зритель видит на картине лица детей, изможденных трудом. Одеты они не по погоде – обувь прохудилась, а верхняя одежда слишком тонкая. Натурщиков для произведения Перов выбирал долго, особенно главного героя – мальчика, стоящего по центру. Настоящая судьба ребенка сложилась еще печальнее, чем у героев картины. Через год после того, как полотно было закончено, художник узнал, что мальчик умер. Остается лишь гадать, что стало причиной смерти – не по годам тяжкий ежедневный труд, голод или болезнь.

Работа «передвижника» Ильи Репина, тоже посвященная страданиям «маленького человека», вызвала ожесточенные споры. «Бурлаков на Волге» художник начал писать в те годы, когда на смену парусным лодкам пришли пароходы, и необходимость в живой тягловой силе пропала. Многие ставили в вину Репину запоздалость и неактуальность. Возмущение вызывал и тот факт, что картину отправили на всемирную выставку в Вену. «Ну скажите, ради бога, какая нелегкая дернула вас писать эту картину? Да ведь этот допотопный способ транспортов мною уже сведен к нулю и скоро о нем не будет и помину!», – негодовал министр путей сообщения Алексей Бобринский, обращаясь к живописцу. В поддержку Репина, впрочем, выступил великий князь Владимир Александрович. Он не только приобрел «Бурлаков» для личной коллекции, но и охотно показывал картину всем своим гостям, подробно объясняя, в чем ее смысл и кто на ней изображен.

В творчестве Илья Репин не изменял своим принципам и продолжил обращаться к спорным и «опасным» сюжетам. Правда, не все его шедевры дошли до зрителя в том виде, в каком они задумывались изначально. Например, первая версия произведения «Не ждали» написана в 1883 году, и там главная героиня – девушка, которую в доме встречают сестры. Видимо, этот вариант картины нужен был художнику для экспериментов с расстановкой персонажей и цветом, однако он стал отдельным, не менее интересным произведением. Итоговая версия картины «Не ждали» написана Репиным после проведения амнистии ссыльным. Стараниями художника главный герой выглядит неуверенным и растерянным – в сущности, таким же, как российское общество после рокового покушения на императора Александра II.

Остановившие время

«Передвижники» не обошли своим вниманием и исторические темы. В 1877 году Илья Репин, Василий Суриков, Виктор Васнецов и Василий Поленов приехали в Москву за вдохновением. Они принялись изучать центр города и окрестности. Итогом долгих прогулок стало несколько полотен, получивших всероссийскую известность. Поленов написал «Московский дворик», Васнецов – портрет Ивана Грозного, Суриков – «Утро стрелецкой казни», а Репин – портрет царевны Софьи. История жизни и борьбы за власть сестры Петра I увлекла художника после посещения Новодевичьего монастыря. Живописцу даже разрешили осмотреть келью, где содержалась царевна, поэтому воссоздать интерьеры ему было нетрудно. Другое дело – облик самой Софьи Алексеевны. Сведений о ее реальной внешности сохранилось мало. Современники лишь говорили, что царевна была скорее некрасива, зато её взгляд выдавал волевую и властную личность. Один из иностранных дипломатов писал, что Софья выглядела значительно старше своих лет, при встрече посланник счел её сорокалетней женщиной, хотя той было не более двадцати пяти. Илья Репин создал несколько этюдов головы Софьи с натурщиц. А вот взгляд у царевны получился по-настоящему «петровским» – достаточно сравнить ее портрет с многочисленными изображениями Петра Великого.

Мастер исторического жанра Василий Суриков обратился к смежной теме и показал Россию на очередном изломе, когда допетровская Московия с боем уходила в прошлое, уступая место новому, европеизированному и абсолютистскому государству. Над «Утром стрелецкой казни» художник работал долго и тяжело, страдал от ночных кошмаров и навязчивых видений. «Задумал я ее, когда в Петербург из Сибири ехал. Тогда еще красоту Москвы увидал. Памятники, площади – они мне дали ту обстановку, в которой я мог поместить свои сибирские впечатления. Памятники все сами видели: и царей в одеждах, и царевен – живые свидетели», – вспоминал живописец. Натурщиков для полотна Суриков искал по всему городу, внимательно вглядываясь в лица прохожих. Нужные ему типажи встречались в самых неожиданных местах – на рынках, площадях и даже на кладбищах. Многие отказывались позировать, узнав, какой «кровавый» сюжет задумал художник. По трагическому совпадению в год, когда картина была готова, произошло убийство Александра II, состоялся процесс «первомартовцев» и казнь пятерых революционеров.

Певцы русского пейзажа

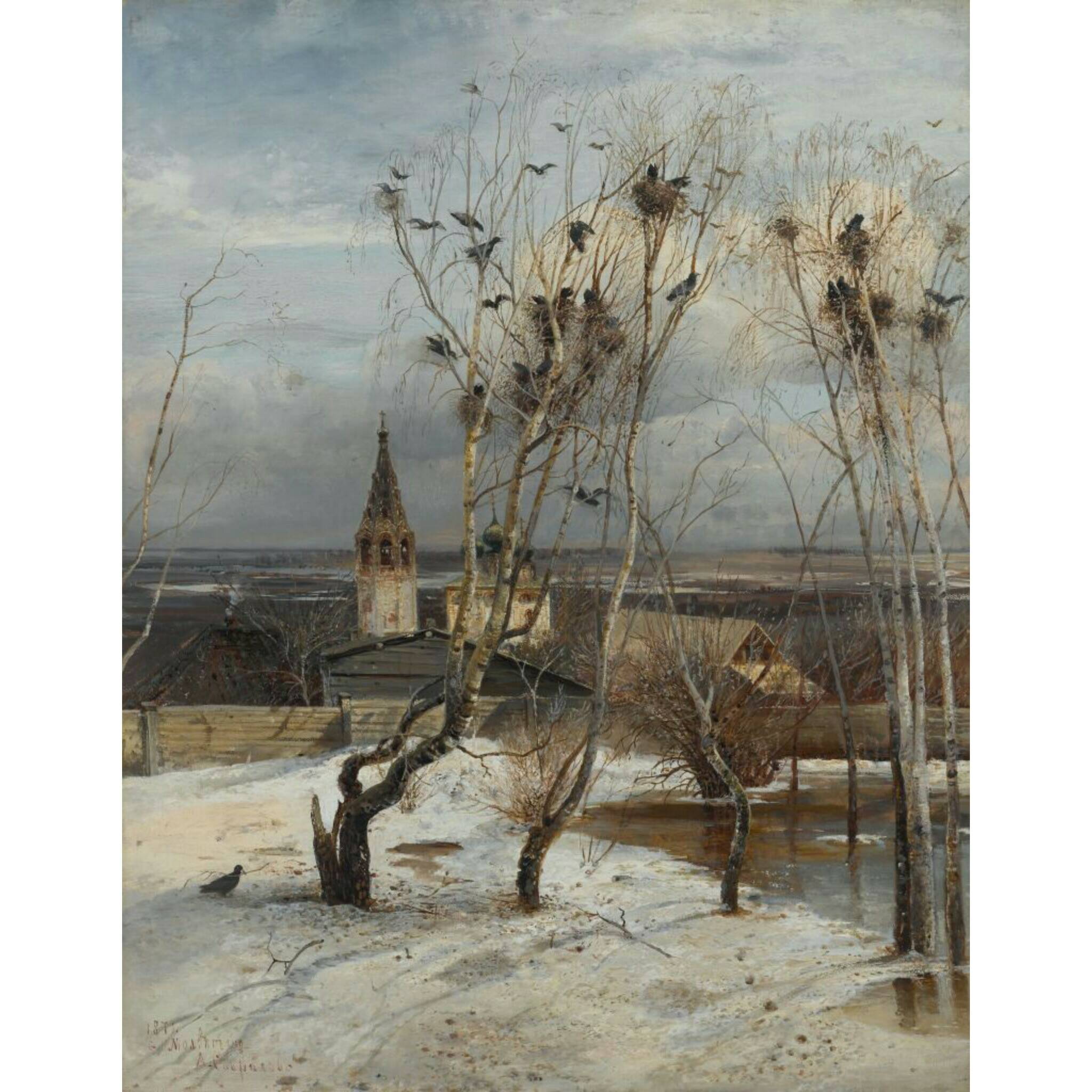

Среди «передвижников» были выдающиеся пейзажисты, воспевавшие красоту родной природы. На первой выставке, организованной товариществом, представили картину Алексея Саврасова «Грачи прилетели». «Какая простота! Но за этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому все это дорого и близко его сердцу», – отозвался о творчестве коллеги Исаак Левитан. Саврасов стал одним из первых художников, показавших, что восхищения заслуживают не только пышные южные пейзажи, полные ярких красок и спелых плодов, но и скромная природа средней полосы – причем даже в такие, казалось бы, неприглядные периоды, как робкий переход от зимы к весне. Картину «Грачи прилетели» сразу пожелал приобрести в свою коллекцию Павел Третьяков, причем предложил за нее серьезную по тем временам сумму. В разных источниках указывается, что Саврасов продал полотно за пятьсот или шестьсот рублей. В 1872 году императрица Мария Александровна попросила художника повторить картину для царской семьи.

Одним из самых известных полотен в жанре пейзажа стало «Утро в сосновом лесу» – во многом, благодаря гармоничному сотрудничеству «передвижников» Ивана Шишкина и Константина Савицкого (автора тех самых мишек). По одной версии, Савицкий сначала поставил на картине свой автограф рядом с Шишкиным, но затем сам отказался от авторства. Другая версия гласит, что подпись художника стер Третьяков, заявив, что произведение выполнено в типичном стиле Шишкина. «Утро в сосновом лесу» волею судьбы из полотна превратилось в рекламное изображение. Вскоре после того, как картину впервые показали публике, основателю товарищества «Эйнемъ» (фабрика производила сладости) Юлиусу Гейсу принесли на пробу конфету из вафли и шоколада. Когда пришло время дать новому продукту название, Гейс вспомнил о картине Шишкина. Так появился «Мишка косолапый», обертку для которого придумали в 1913 году.

На выставке «передвижников» в 1891 году зрители впервые увидели другую выразительную картину художника – «Дождь в дубовом лесу». Она выполнена настолько филигранно, что напоминает фотографию. Возможно, на полотне живописец изобразил самого себя, идущего по тропинке впереди семейной пары. Иван Шишкин писал: «Люблю я по-настоящему русский лес и только его пишу. Художнику нужно избрать одно, что ему больше всего полюбилось… Разбрасываться никак нельзя».

Обложка: Художники-передвижники, 1899. Color by Klimbim 0.1

Источник: https://klimbim2014.wordpress.com