Крылов Иван

Не многие знают, что самым читаемым российским автором XIX столетия, в век, когда творили Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, были не они, а Иван Андреевич Крылов. Его баснями, покоящимися на здравом смысле и житейской мудрости, зачитывались буквально все, независимо от возраста и сословия. Фразы крыловских героев разлетелись в виде пословиц и присказок по всей огромной стране и при случае с удовольствием вставлялись в речь как верный и яркий образ.

Детство и юность Ивана Крылова

Иван Крылов родился 2 (13) февраля 1769 года в Москве в семье небогатого драгунского офицера Андрея Прохоровича Крылова. Самые ранние воспоминания писателя приходятся на время Пугачёвского восстания: зимой 1773 года маленький Иван вместе с матерью отсиживался за стенами осаждённого восставшими Оренбурга, в то время как его отец оборонял Яицкий городок (ныне Уральск на севере Казахстана).

После усмирения восстания капитан Крылов подал в отставку и ушёл на гражданскую службу, семья перебралась в Тверь. Жили они не богато, а по смерти в 1778 году главы семейства – и совсем скудно. Все заботы о детях легли на плечи вдовы Марьи Алексеевны, которой с девяти лет помогал Иван, фактически устроенный на работу помощником канцеляриста в казённую палату.

Образование Ивана Крылова

Будущий баснописец не получил формального образования. Грамоте его научила мать, навыкам французского – гувернёр тверского губернатора. Главными учителями Крылова стали книги и усердие. Благодаря им он выучился читать и писать по-немецки, по-английски и по-итальянски, приобрёл широкие познания в математике, истории, европейской литературе. Кроме того, Крылов имел талант к рисованию и музыке – любил играть на скрипке, знал теорию. К его суждениям о живописи прислушивались утончённые ценители.

В 1782 году вместе с Ф.П. Львовым, с семьёй которого Крыловы поддерживали в Твери тесные отношения, Иван перебрался в Санкт-Петербург. 13-летний подросток жил некоторое время в доме Н.А. Львова, через которого получил доступ в столичный литературный круг: он перевёл басню Жана де Лафонтена, за что удостоился похвалы знатоков. Вскоре Крылова представили Г.Р. Державину и Я.Б. Княжнину. В сентябре 1783 года он получил место в казённой палате, а вскоре и первый чин – провинциального секретаря. Когда в 1786 году умерла мать, 17-летний юноша приютил в Петербурге младшего брата Льва, о котором заботился на протяжении многих лет.

Начало творческой деятельности Ивана Крылова

Переезд в Петербург произвёл на любознательного юношу сильное впечатление. К 15 годам он заделался пылким театралом – проводил всё свободное время за кулисами и завёл множество знакомств среди артистов. Более того, Крылов увлёкся сочинением трагедий, комедий и опер, одна из которых, «Сочинитель в прихожей», была поставлена уже в 1786 году. После первых литературных успехов Крылов оставил службу и сосредоточился на театре. Произведения Крылова конца 1780-х гг. («Американцы», «Проказники» и др.) отличали дерзкая насмешливость, едкая издёвка, но весьма рыхлая драматургия.

Гораздо лучше у молодого литератора получались басни. В 1789–1793 гг. они публиковались на страницах журналов «Утренние часы», «Почта духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий». Гротескные и комические зарисовки современных нравов в исполнении Крылова не щадили никого – там содержалось множество намёков на порядки двора, коррупцию в империи, порчу нравов. Так, в «Похвальной речи в память моему дедушке» (1792) автор резко ударил по помещичьей привычке дорожить собаками и лошадьми больше, чем крепостными.

В 1793 году на фоне борьбы с якобинством «Меркурий» закрыли, и Крылов, попавший под негласный надзор полиции, на долгие годы оставил сочинительство. Иван Андреевич жил то в столицах, то в провинции, несколько лет занимал должность личного секретаря князя С.Ф. Голицына, получил известность как удачливый карточный игрок, но почти не писал.

Творчество Ивана Крылова

Идеалистические просветительские взгляды поэта потерпели крах в конце царствования Екатерины II. После большого перерыва в творческой биографии Крылов вернулся в литературу с совершенно иной жизненной философией, полагая теперь, что писатель не в силах переделать вековечные устои общества, и всё, что ему остаётся – иронично-отстранённый взгляд на действительность. Вместо рыцарского благородства появилась благоразумная практичность, вместо книжной мудрости – трезвомыслие. Хотя в начале XIX века в списках и на сцене фигурировали некоторые новые пьесы Крылова («Подщипа», «Пирог», «Лентяй», «Урок дочкам» и другие), настоящее признание пришло только в 1809 году.

С 1805 года Крылов всерьёз увлёкся жанром басни – сначала мастерским переложением произведений античных и западных авторов, затем самостоятельным сочинением – и после первого же отдельного сборника получил оглушительное признание. В дальнейшем он писал только басни, где в полной мере раскрылся талант наблюдательного рассказчика и наивного сказителя. Басни Крылова, их «мужицкий» просторечный стиль, стали объектом жаркой литературоведческой дискуссии. В итоге новаторство Крылова было признано критикой, а его произведения заняли достойное место среди шедевров русской литературы.

Важно отметить, что басни писались Крыловым почти всегда по конкретному поводу, иносказательно повествуя о темах, будоражащих общество. Это придавало изложению актуальный сатирический оттенок и мгновенно делало свежие произведения популярными. Так, в 1811 году басня «Квартет» стала отражением недовольства высшего света политикой Александра I в отношении Наполеона в преддверии Отечественной войны, в 1830 году басня «Булат» оказалась реакцией на отставку наместника на Кавказе генерала А.П. Ермолова, «Демьянова уха» в 1813 году пародировала литератора Д.И. Хвостова.

Библиография произведений Крылова включает в себя, помимо прочего, девять сборников басен, изданных с 1809 по 1843 гг. Общее число басен в них заметно превышает две сотни. Поучительные реплики автора в сторону самодовольной бездарности и заносчивой глупости стали крылатыми, а общий тираж его произведений в XIX веке впервые среди русских писателей далеко перевалил за миллион.

Признание Крылова было всеобщим – его цитировали в народе, одобряли собратья по перу, покровительствовали вельможи. В феврале 1812 года Ивану Андреевичу была назначена пенсия, впоследствии увеличенная в несколько раз, в 1830 году в виде исключения ему пожаловали чин статского советника, в 1820 и 1838 гг. он был награждён орденами Св. Владимира IV степени и Св. Станислава II степени. С 1816 по 1841 гг. Крылов занимал не самую хлопотную и ни к чему не обязывающую должность библиотекаря в Императорской публичной библиотеке.

Тем не менее, несмотря на благоволение сильных мира сего, Крылов всегда старался держаться независимо. Он поддерживал ровные отношения между враждующими писательскими кружками – бывал у А.А. Шаховского, Н.В. Кукольника, С.С. Уварова, Н.И. Греча, равно как и у А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, П.И. Вяземского, В.А. Жуковского. В 1838 году в Петербурге широко отметили 50-летие литературной деятельности прославленного баснописца.

Семья и личная жизнь Ивана Крылова

Крылов никогда не был женат. Известно лишь, что в 1791 году из-за крайней бедности он не смог обвенчаться с дочерью священника с Брянщины, а в годы известности имел внебрачную дочь от своей кухарки. Предубеждения общества и личные взгляды не позволили писателю объявить о ребёнке официально, однако он заботился об Александре Петровне Ивановой, записанной дочерью некоего унтер-офицера, дал за ней большое приданое и переписал своё имущество на её семью.

В свете «дедушка Крылов» имел репутацию проницательного человека, всё постигшего в этом мире, и потому спокойно дремавшего на всевозможных вечерах. Единственной страстью, с которой не сумел совладать мудрец, была еда. Крылов любил поесть не только вкусно и разнообразно, но и много, подобно Гаргантюа и Пантагрюэлю. Тогда он приходил в прекрасное настроение и становился словоохотлив и остроумен.

Смерть и похороны Ивана Крылова

Оставив службу, Крылов переселился на Васильевский остров. Излишняя тучность не мешала весёлому расположению духа, но почти лишила писателя прогулок. Его день проходил в креслах, за чтением журналов, курением сигар, общением с посетителями. Ещё за день до кончины он не чувствовал никакого недомогания, но утром 9 (21) ноября 1844 года ощутил сильные боли в животе и груди, после чего попросил прислугу положить его в постель. В тот же день великого баснописца не стало.

Последним желанием литератора стала рассылка приглашения на собственные похороны в виде специального траурного издания басен. Отпевание Ивана Андреевича Крылова проходило в Исаакиевском соборе, который не вместил всех желающих проститься. Толпы людей заполнили Невский проспект. Катафалк проследовал до Александро-Невской Лавры, где писатель нашёл своё последнее пристанище. В 1855 год в Летнем саду установили великолепный памятник Крылову работы скульптора П.К. Клодта.

Значение творчества Ивана Крылова

Безусловно, главным достижением Крылова стали басни. В них Ивану Андреевичу удалось, выражаясь словами Н.В. Гоголя, выразить народный взгляд на вещи («чисто русский сгиб ума»). Введение в оборот обыденной лексики и разговорной речи позволило автору избавиться от налёта книжности, придать повествованию живое дыхание, искромётный юмор, непринуждённую иронию. По существу, наряду с Н.М. Карамзиным и А.С. Пушкиным, Крылов стал «обновителем» русского литературного языка, оказавшись у истоков величайшего расцвета отечественной литературы.

Известные работы Ивана Крылова

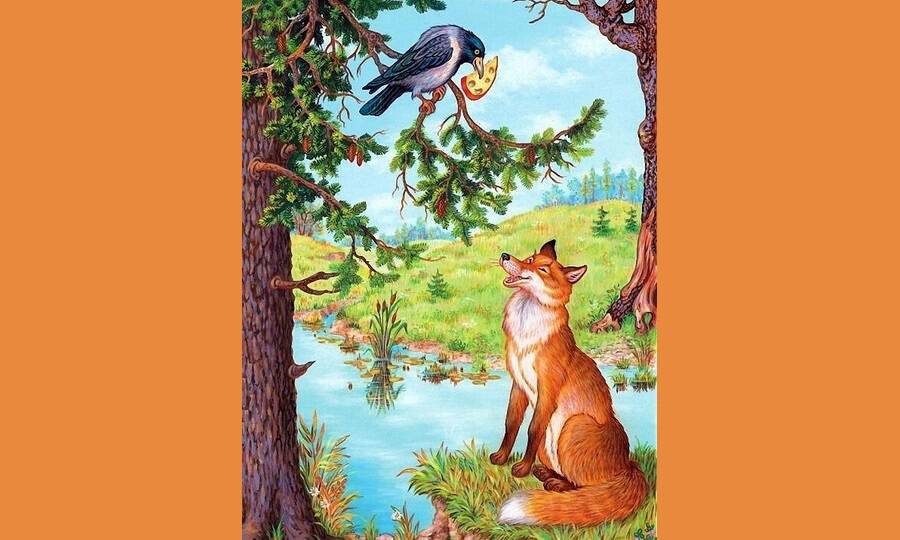

Многие басни Крылова благодаря афористичности и меткости образов стали настолько известны, что разлетелись на цитаты, а самые популярные удостоились экранизации. В 1913 году режиссёр В.А. Старевич снял первый мультфильм «Стрекоза и муравей», в 1940-х гг. появились мультфильмы «Слон и Моська», «Синица», «Квартет», в 1950-х гг. – «Ворона и лисица», «Лиса-строитель», в 1960-х гг. – новая версия «Стрекозы и муравья», а в 1981 году, вдохновившись басней Крылова, художник-мультипликатор А.М. Татарский снял свою незабываемую «Пластилиновую ворону».

Библиография произведений Ивана Крылова

Басни:

Недовольный гостьми Стихотворец (1788)

Павлин и Соловей (1788)

Стыдливый Игрок (1788)

Судьба Игроков (1788)

Дуб и Трость (1805)

Разборчивая Невеста (1805)

Старик и трое Молодых (1805)

Ворона и Лисица (1807)

Крестьянин и Смерть (1807)

Ларчик (1807)

Лягушка и Вол (1807)

Оракул (1807)

Пустынник и Медведь (1807)

Волк и Ягнёнок (1808)

Два Голубя (1808)

Лев и Комар (1808)

Лев на ловле (1808)

Лисица и Виноград (1808)

Лягушки, просящие Царя (1808)

Мор Зверей (1808)

Музыканты (1808)

Муха и Дорожные (1808)

Обезьяны (1808)

Орёл и Куры (1808)

Парнас (1808)

Петух и Жемчужное Зерно (1808)

Роща и Огонь (1808)

Слон и Моська (1808)

Слон на воеводстве (1808)

Стрекоза и Муравей (1808)

Лев и Человек (1809)

Мешок (1809)

Хозяин и мыши (1809)

Пир (до 1811 года)

Волк и Волчонок (1811)

Воронёнок (1811)

Воспитание Льва (1811)

Гуси (1811)

Квартет (1811)

Крестьянин в беде (1811)

Крестьянин и Лисица (1811)

Лжец (1811)

Листы и Корни (1811)

Обезьяна (1811)

Огородник и Философ (1811)

Орёл и Паук (1811)

Орёл и Пчела (1811)

Осёл и Соловей (1811)

Откупщик и сапожник (1811)

Подагра и Паук (1811)

Ручей (1811)

Свинья (1811)

Синица (1811)

Совет Мышей (1811)

Червонец (1811)

Волк на псарне (1812)

Ворона и Курица (1812)

Кот и Повар (1812)

Обоз (1812)

Раздел (1812)

Безбожники (1813)

Бумажный Змей (1813)

Водолазы (1813)

Волк и Кукушка (1813)

Демьянова уха (1813)

Заяц на ловле (1813)

Крестьянин и Змея (1813)

Лисица и Сурок (1813)

Тень и Человек (1813)

Фортуна и Нищий (1813)

Щука и Кот (1813)

Дерево (1814)

Добрая Лисица (1814)

Камень и Червяк (1814)

Клеветник и Змея (1814)

Комар и Пастух (1814)

Конь и Всадник (1814)

Крестьяне и Река (1814)

Крестьянин и Разбойник (1814)

Лань и Дервиш (1814)

Лебедь, Щука и Рак (1814)

Любопытный (1814)

Лягушка и Юпитер (1814)

Орёл и Крот (1814)

Пожар и Алмаз (1814)

Прохожие и Собаки (1814)

Пруд и Река (1814)

Троеженец (1814)

Чиж и Голубь (1814)

Чиж и Ёж (1814)

Бочка (1815)

Вельможа и Философ (1815)

Зеркало и Обезьяна (1815)

Крестьянин и Работник (1815)

Лев и Барс (1815)

Лиса-Строитель (1815)

Мартышка и Очки (1815)

Осёл (1815)

Собачья дружба (1815)

Тришкин кафтан (1815)

Туча (1815)

Апеллес и Ослёнок (1816)

Водопад и Ручей (1816)

Волк и Журавль (1816)

Волк и Лисица (1816)

Волк и Пастухи (1816)

Госпожа и две Служанки (1816)

Крестьянин и Топор (1816)

Кукушка и Горлинка (1816)

Лев и Волк (1816)

Медведь у Пчёл (1816)

Механик (1816)

Мирская сходка (1816)

Мышь и Крыса (1816)

Напраслина (1816)

Похороны (1816)

Рыцарь (1816)

Скворец (1816)

Слон в случае (1816)

Собака (1816)

Собака, Человек, Кошка и Сокол (1816)

Сочинитель и Разбойник (1816)

Фортуна в гостях (1816)

Хмель (1816)

Цветы (1816)

Пчела и Мухи (1817)

Алкид (1818)

Гребень (1818)

Крестьянин и Змея (1818)

Мот и Ласточка (1818)

Овцы и Собаки (1818)

Трудолюбивый Медведь (1818)

Две бочки (1819)

Колос (1819)

Лев и Лисица (1819)

Мальчик и Змея (1819)

Мальчик и Червяк (1819)

Медведь в сетях (1819)

Муравей (1819)

Осёл и Мужик (1819)

Охотник (1819)

Пастух и Море (1819)

Пловец и Море (1819)

Скупой и Курица (1819)

Ягнёнок (1819)

Комар и Волк (1810-е гг.)

Осёл и Заяц (1810-е гг.)

Паук и Гром (1810-е гг.)

Крестьянин и Овца (1821)

Плотичка (1821)

Богач и Поэт (1823)

Булыжник и Алмаз (1823)

Василёк (1823)

Волк и Мышонок (1823)

Ворона (1823)

Голик (1823)

Два Мужика (1823)

Две Собаки (1823)

Дикие Козы (1823)

Змея и Овца (1823)

Котёл и Горшок (1823)

Котёнок и Скворец (1823)

Кошка и Соловей (1823)

Крестьянин и Змея (1823)

Лев состарившийся (1823)

Лисица и Осёл (1823)

Мельник (1823)

Муха и Пчела (1823)

Паук и Пчела (1823)

Пёстрые Овцы (1823)

Прихожанин (1823)

Рыбья пляска (1823)

Свинья под Дубом (1823)

Скупой (1823)

Соловьи (1823)

Пушки и Паруса (1827)

Бедный Богач (1828)

Бритвы (1828)

Огарок и Подсвечник (1820-е гг.)

Белка (1830)

Булат (1830)

Волк и Кот (1830)

Змея (1830)

Крестьянин и Лисица (1830)

Крестьянин и Лошадь (1830)

Кукушка и Орёл (1830)

Купец (1830)

Лев (1830)

Лев, Серна и Лиса (1830)

Лещи (1830)

Мирон (1830)

Осёл (1830)

Собака и Лошадь (1830)

Сокол и Червяк (1830)

Три Мужика (1830)

Филин и Осёл (1830)

Щука (1830)

Белка (1832)

Волки и Овцы (1833)

Два Извозчика (1833)

Крестьянин и Собака (1833)

Лев и Мышь (1833)

Лиса (1833)

Мыши (1833)

Пастух (1833)

Разбойник и Извозчик (1833)

Вельможа (1834)

Два Мальчика (1834)

Кукушка и Петух (1834)

Пьесы:

Кофейница (1784)

Бешеная семья (1786)

Сочинитель в прихожей (1786)

Филомела (1786)

Американцы (1788)

Проказники (1788)

Сонный порошок или Похищенная крестьянка (1798)

Подщипа (1800)

Пирог (1801)

Лентяй (1800–1805 гг.)

Илья-богатырь (1806)

Модная лавка (1806)

Урок дочкам (1807)

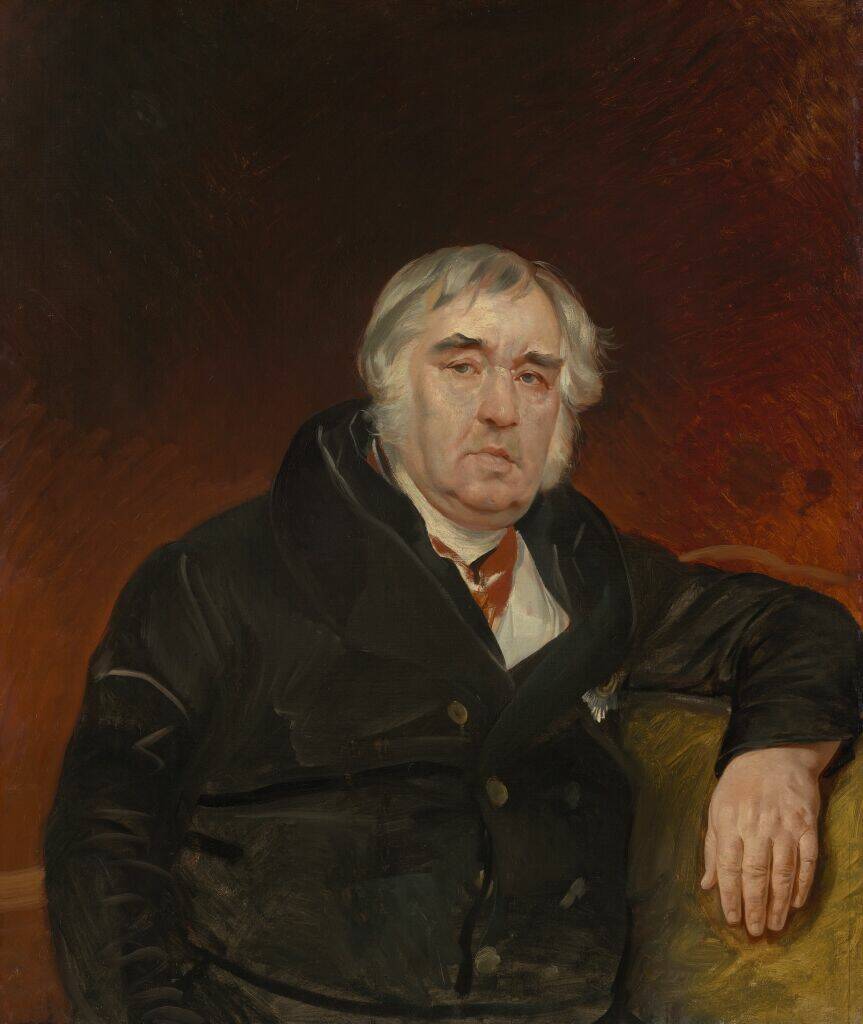

Обложка: К.П. Брюллов «Портрет И.А. Крылова», 1839 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru