Дягилев. «Русские сезоны» в Париже

ВИТРИНА РУССКОГО ИСКУССТВА

«Русские сезоны» за границей, выступления оперы и балета, организованные С.П. Дягилевым. Поддерживались кругами русской художественной интеллигенции («Мир искусства», музыкальный Беляевский кружок и др.). «Русские сезоны» начались в Париже в 1907 историческими концертами с участием Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, А.К. Глазунова, Ф.И. Шаляпина. В 1908-09 были исполнены оперы «Борис Годунов» Мусоргского, «Псковитянка» Римского-Корсакова, «Князь Игорь» Бородина и др.

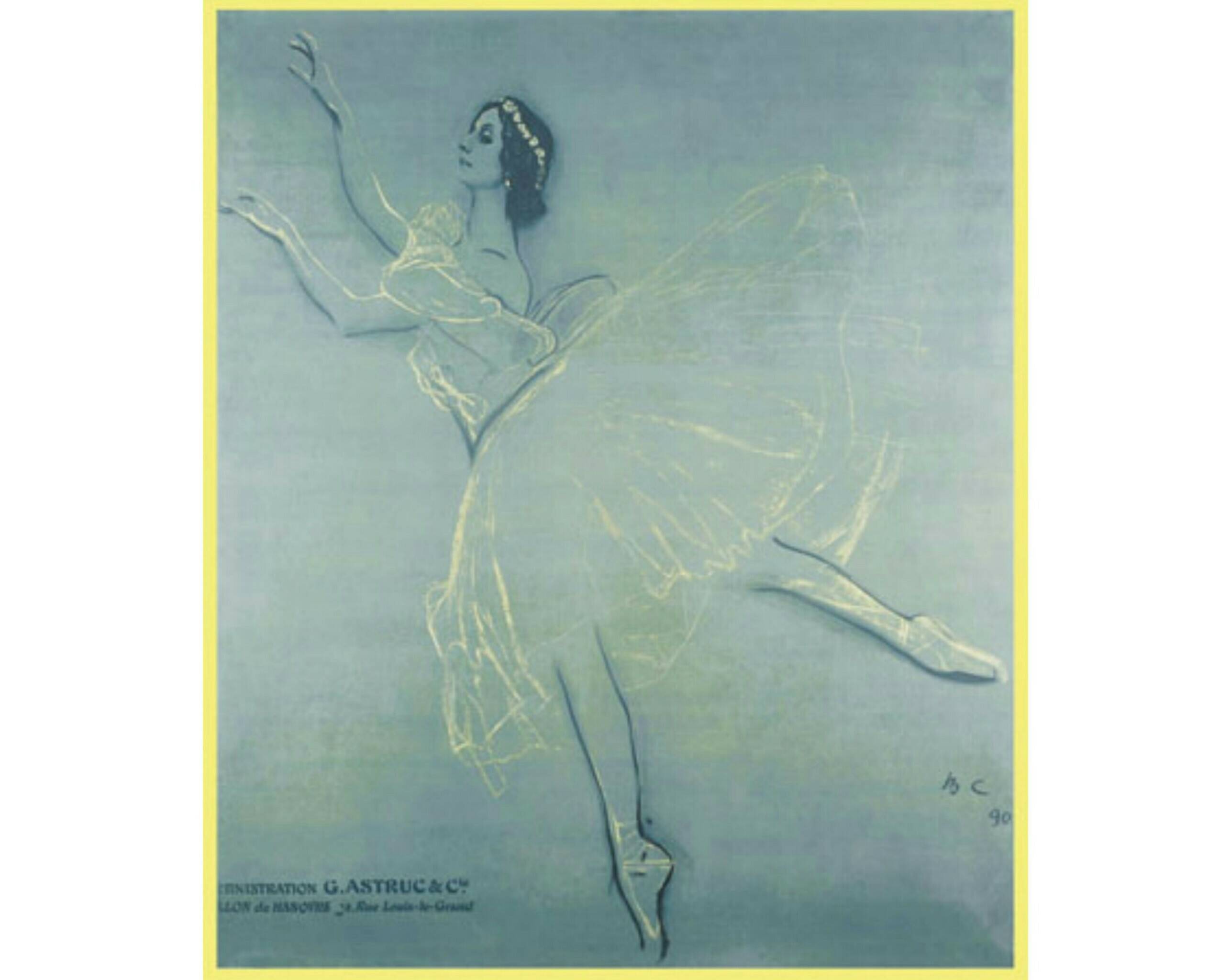

В 1909 впервые, наряду с оперными спектаклями, показаны балеты М.М. Фокина (ранее поставленные им в Петербурге): «Павильон Армиды» (худ. А.Н. Бенуа), «Половецкие пляски» (худ. Н.К. Рерих); «Сильфиды» («Шопениана») на музыку Шопена, «Клеопатра» («Египетские ночи») Аренского (худ. Л.С. Бакст) и дивертисмент «Пир» на музыку Глинки, Чайковского, Глазунова, Мусоргского.

Балетная труппа состояла из артистов петербургского Мариинского и московского Большого театров. Солисты — А.П. Павлова, В.Ф. Нижинский, Т.П. Карсавина, Е.В. Гельцер, С.Ф. Фёдорова, М.М. Мордкин, В.А. Каралли, М.П. Фроман и др. Балетмейстер — Фокин.

С 1910 «Русские сезоны» проходили без участия оперы. Во 2-м сезоне (Париж, Берлин, Брюссель) были показаны новые постановки Фокина — «Карнавал» (художник Бакст), «Шехеразада» на музыку Римского-Корсакова (художник тот же, занавес по эскизам В.А. Серова), «Жар-птица» (художники А.Я. Головин и Бакст), а также «Жизель» (в редакции М.И. Петипа, художник Бенуа) и «Ориенталии» (хореографические миниатюры, включавшие фрагменты из «Клеопатры», «Половецких плясок», номера на музыку Аренского, Глазунова и др., «Сиамский танец» на музыку Синдинга и «Кобольд» на музыку Грига, поставленные Фокиным для Нижинского).

В 1911 Дягилев принял решение о создании постоянной труппы, которая окончательно сформировалась к 1913 и получила название «Русский балет Дягилева».

«РУССКИЕ СЕЗОНЫ»: НАЧАЛО

Рубеж XIX-XX отмечается как «серебряный век». На смену настроениям стабильности распространенным в 80-х гг. приходит какая-то психологическая напряженность, ожидание «великого переворота». Понимание «рубежности» времени было распространено в общественном сознании - и среди политиков, и среди художественной интеллигенции. Расширяются рамки реалистического видения жизни, идет поиск путей самовыражения личности в литературе и искусстве. Характерными чертами искусства становятся синтез, опосредованное отражение жизни в отличие от критического реализма XIX века, с присущим ему конкретным отражением действительности.

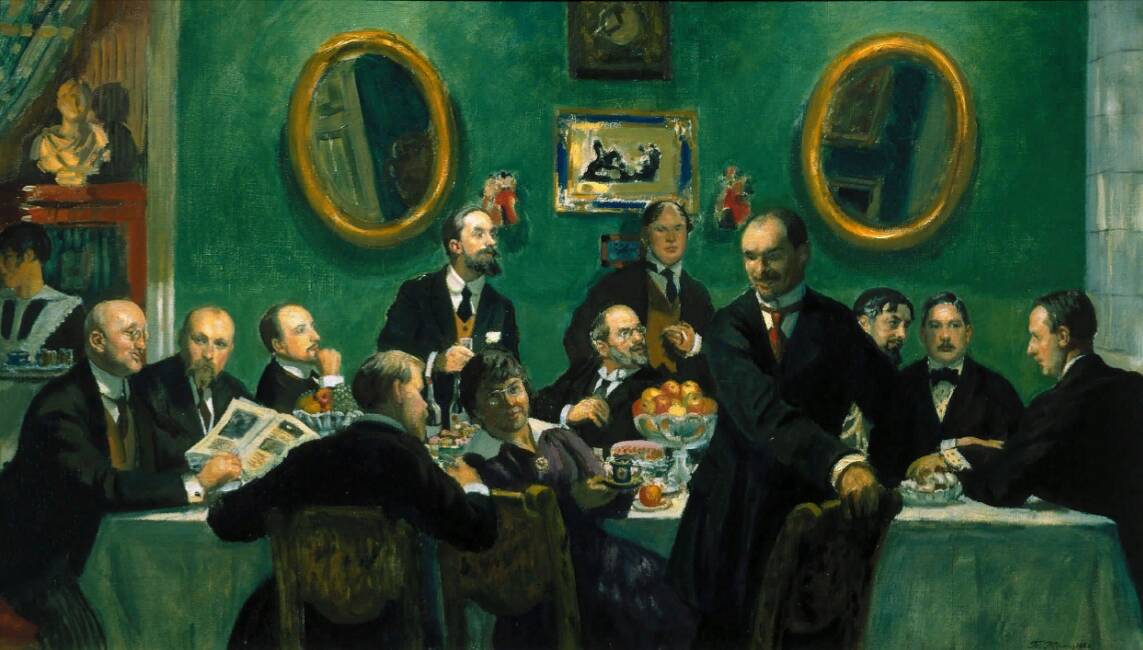

Особенностью того времени было развитие различных объединений деятелей культуры (т.е. кружков: в столицах их было около 40, в провинциях - около 30). Идея синтеза искусств, широко распространенная в художественном сознании способствовала этому, соединяя в поисках новых форм художественной деятельности представителей разных направлений искусства.

В этот рубежный период С.П. Дягилев был его ярким представителем, неотъемлемой частью, по-своему выражая всеобщие веяния. «Чрезвычайность» характера, внутреннего склада и в итоге судьба Дягилева во многом сродни эпохе, в которой он жил и творил. Двадцать два года энергичной и насыщенной деятельности на ниве русской культуры оставили глубокую борозду.

Свою деятельность по пропаганде русского искусства - живописи, классической музыки, оперы - С.П. Дягилев начал в 1906 г. В 1906-1907 гг. организовал в Париже, Берлине, Монте-Карло, Венеции выставки русских художников, среди которых были Бенуа, Добужинский, Ларионов, Рерих, Врубель и др.

Поддерживаемый кругами русской художественной интеллигенции в 1907 году Дягилев организовал выступления русских артистов оперы и балета «Русские сезоны», начавшиеся в Париже с исторических концертов.

Дягилев организовал в Париже 5 симфонических концертов «Исторические русские концерты», познакомив западную Европу с музыкальными сокровищами России, представляя русскую музыку от Глинки до Скрябина: выступали С.В. Рахманинов, А.К. Глазунов, Ф.И. Шаляпин, Римский-Корсаков, и др. Краткая, но изысканная «антология» русской классической музыки была воспринята парижанами с живым интересом.

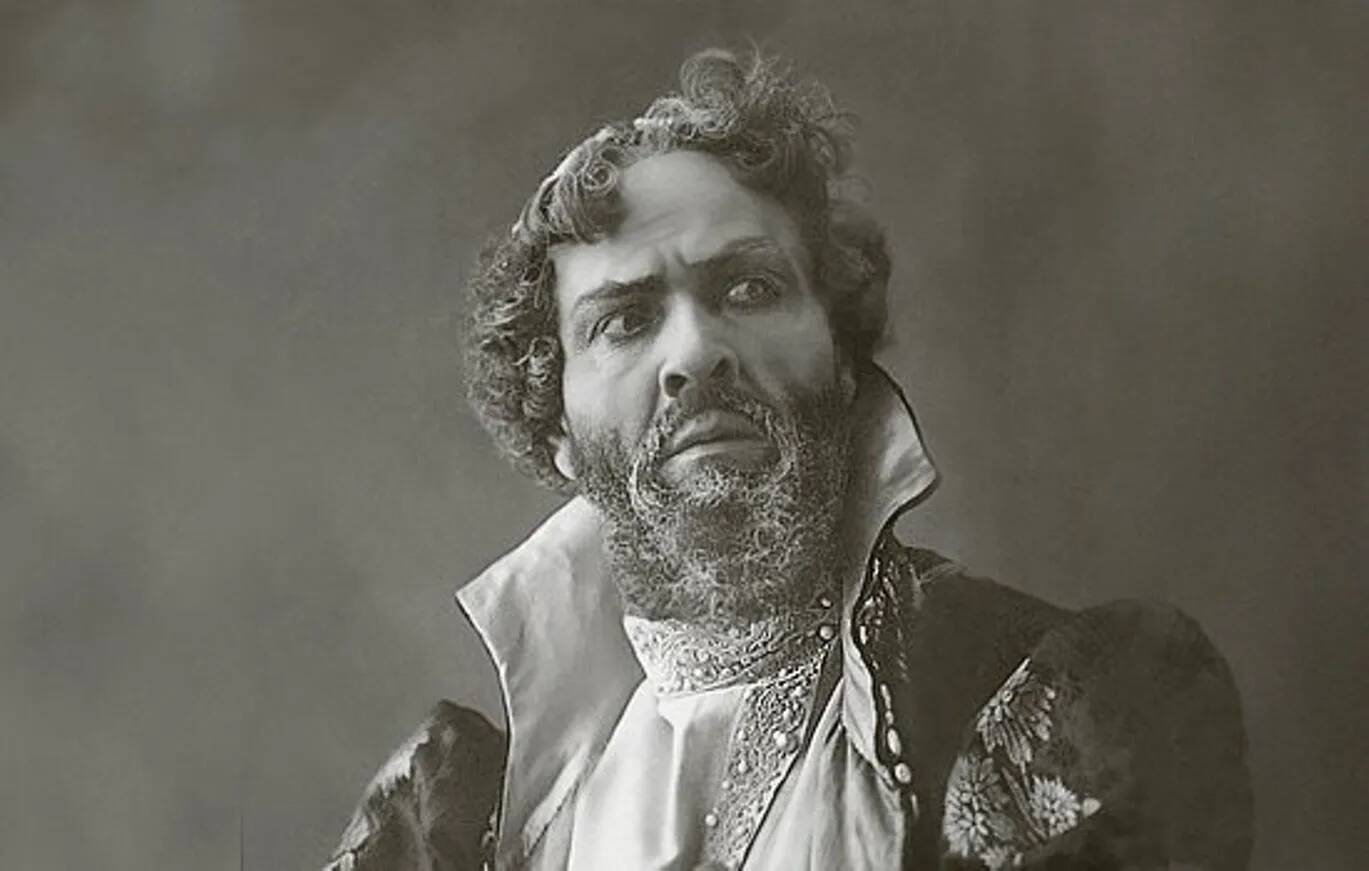

Для дебюта оперы Дягилев выбрал - «Бориса Годунова» Мусоргского. Дягилев привлек лучшие певческие силы Мариинской сцены во главе с Ф. Шаляпиным, ангажировал целиком хор московского Большого театра вместе с хормейстером У. Авранеком, пригласил известного режиссера А. Санина, позаботился об отличном дирижере - Ф. Блуменфельде, заказал оформление спектакля группе превосходных художников, в числе которых были Головин, Юон, Яремич, Бенуа.

Премьера оперы «Борис Годунов» в мае 1908 г. прошла с огромным успехом на сцене парижской Гранд-оперы. На другой день после премьеры газета «Либерте» писала, «обладает такой же интенсивностью изображения прошлого, всеобъемлющим универсализмом, реализмом, насыщенностью, глубиной, волнующей беспощадностью чувств, живописностью и тем же единством трагического и комического, той же высшей человечностью».

Успех «Бориса» окрылил Дягилева и подготовил почву для организации ежегодных «Русских сезонов» в Париже.

С.П. Дягилев – пропагандист русской культуры

ПАРИЖСКИЙ ТРИУМФ

Русский сезон 1909 г. в Париже, представлявшийся для многих наших соотечественников не более, как «сравнительно удавшейся антрепризой», — оказался на самом деле настоящим триумфом. Если не у всех участников было Сознание значительности момента, то все же труппа в целом была охвачена одним каким-то трепетом, и «последний солдат шел в бой» с сознанием долга перед некоей святыней... Еще не состоялось ни одного спектакля, и в полумраке сцены шли одни только подготовительные репетиции (репетиции эти иногда кончались нервными кризисами, ссорами и скандалами, ибо «срок экзамена» подступал, а не все казалось вполне готовым), но уже у многих, и более всего у нас, у «дирекции», сложилось убеждение, что «Парижу несдобровать».

В сущности, я западник. Мне в «настоящей», на запад от России лежащей, старой Европе все дорого, и несомненно, на свете нет места, которое было бы мне дороже Парижа, этого «гениального» города, в котором вот уже сколько столетий не переводятся и бьющая ключом жизненная энергия, и удивительное чувство красоты, и всевозможные откровения науки, и романтика общественных идеалов. И все же, затаивая где-то на дне души досаду на готовившуюся победу «нагрянувших варваров», я чувствовал с первых же дней нашей работы в Париже, что русские варвары, скифы, привезли на «генеральный экзамен в столицу мира» то, что есть лучшего в искусстве в данный момент на свете. И сразу образовался вокруг нашего дела сначала небольшой, а затем все ширившийся круг фанатических поклонников, les fervents des Russes, состоявший из французских критиков, литераторов и художников, которые лучше всяких реклам и рецензий понесли по городу благую весть о том, что в «Шатле» готовится нечто удивительное и прекрасное.

Оказывалось, что русские спектакли нужны были не только для нас, для удовлетворения какой-то «национальной гордости», а что они нужны были для всех, для «общей культуры». Наши французские друзья только это и повторяли: вы-де приехали в самый надлежащий момент, вы пас освежаете, вы наталкиваете нас на новые темы и ощущения. И я лично уже тогда был убежден, что с «Русского сезона» 1909 г. может начаться нечто вроде новой эры во французском и общезападном театральном искусстве. И такая эра стала было действительно вырисовываться. Впечатление от русских спектаклей и больше всего от русского балета стало расти и сказываться во всевозможных явлениях — не только в театральных. Если же затем это действие как-то ослабело, если так и не получилось ожидавшегося нами расцвета западного театра, а народились вместо того многие, подчас и весьма уродливые ереси; если, в частности, в Париже, с одной стороны, рутина, с другой — все более упрочивавшийся снобизм задушили появившиеся было живые ростки, то виноваты в том те явления мирового значения, которые никак нельзя было тогда, в 1909 г., предвидеть. Скорее еще можно было удивляться тому, что русское балетное дело не только «выжило» в течение всего ужасного кризиса последних тридцати лет, но даже получило такое распространение, о котором раньше нельзя было и мечтать.

ТВОРЕЦ «РУССКИХ СЕЗОНОВ»

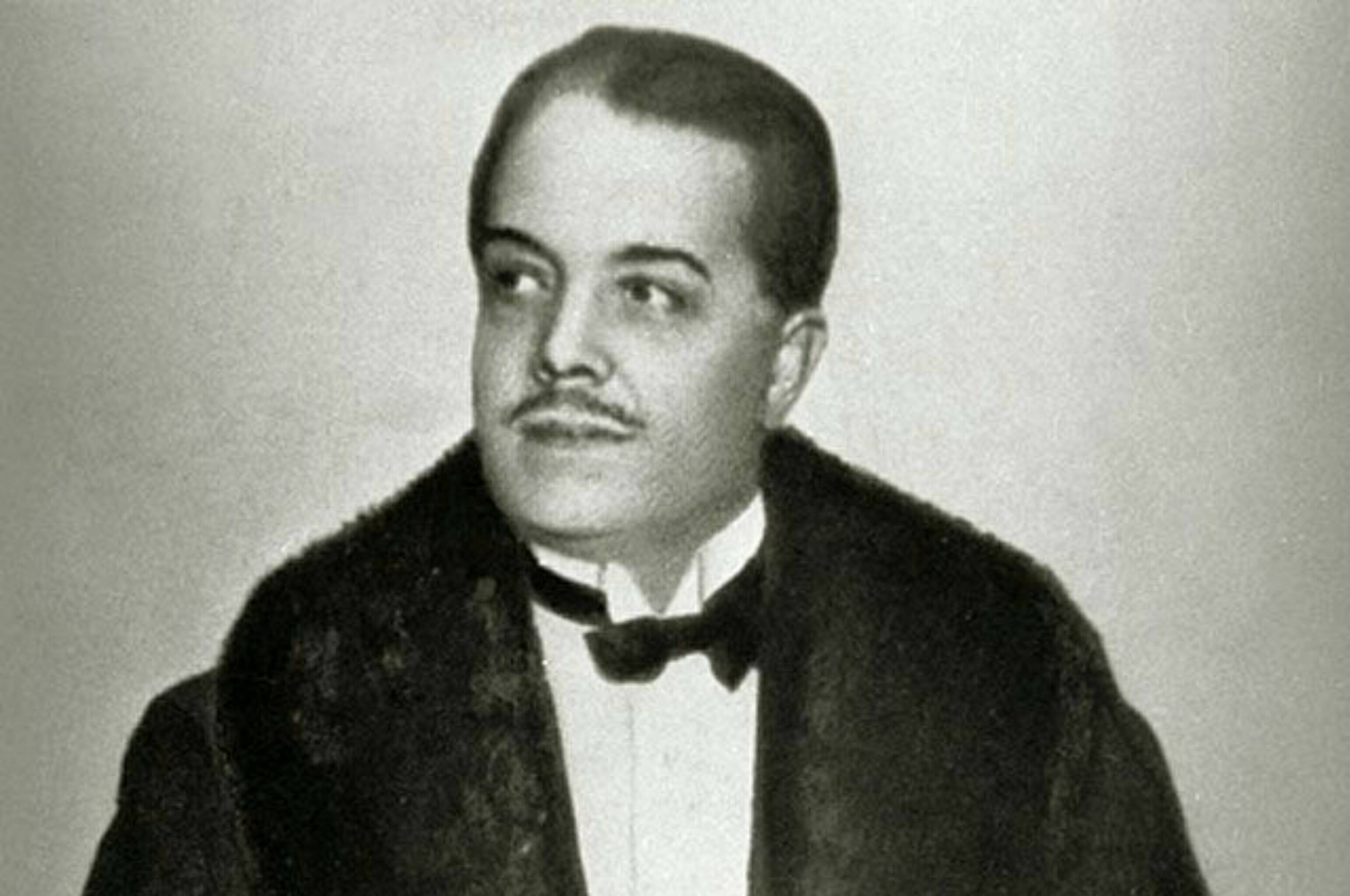

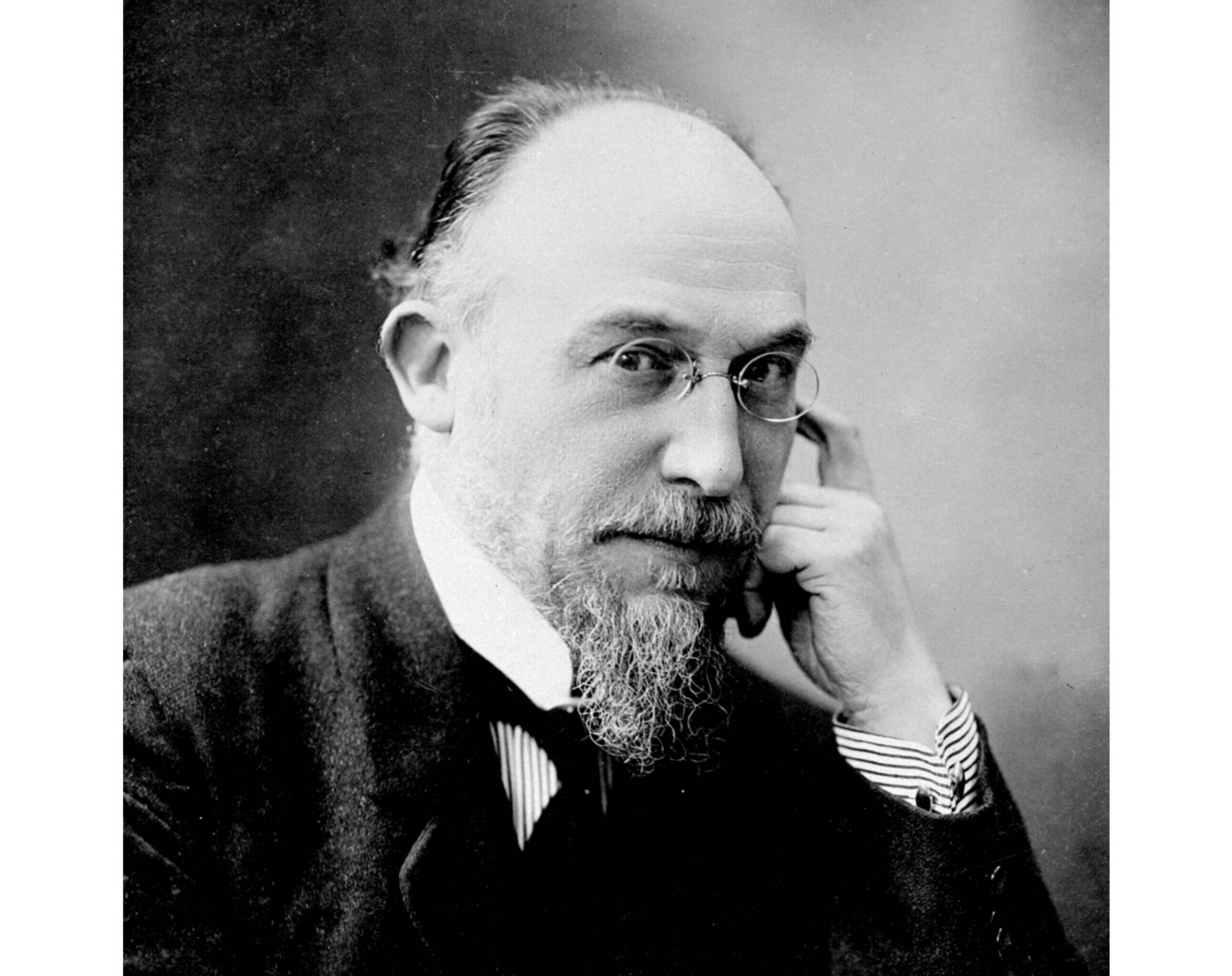

Дягилев Сергей Павлович (1872, Новгородская губ. - 1929, Венеция) - деятель культуры. Сын кавалерийского полковника. Учился в гимназии в Перми, куда направили на службу его отца. В 1890 - 1896 Д. занимался на юридическом ф-те Петербург, ун-та и одновременно в Петербург, консерватории у Н.А. Римского-Корсакова.

Одаренный музыкально, Д. мечтал стать композитором, но выбрал иную стезю: «Я, кажется, нашел мое настоящее значение - меценатство». Двоюродный брат Д.С.Д. Философов познакомил его со своими приятелями - молодыми художниками А. Бенуа, Л. Бакстом, К. Сомовым и др. В конце 1890-х гг. Бенуа и Д. создали художественное объединение «Мир искусства», отвергавшее как академизм, так и тенденциозность передвижников. Д. уговорил известных меценатов С.И. Мамонтова и княгиню М.К. Тенишеву финансировать издание журн. «Мир искусства». Результатом творческой деятельности объединения было создание синтеза русской старины и современного западного искусства, оказавшего огромное влияние на художественную жизнь России. Не имея крупных собственных средств, но благодаря редкому организаторскому таланту и способности проникать в сущность творческого процесса, Д. смог организовать замечательные «мирискуснические» выставки. В 1905 в Таврическом дворце Петербурга Д. устроил грандиозную выставку русского портрета, где были собраны картины из столиц и провинции. В 1904 он поразил западноевропейскую публику выставкой русского искусства, где были представлены картины современников и иконопись.

Автор многих статей по русскому искусству, Д. получил известность своей монографией о художнике Д.Г. Левицком. В 1907 Д. организовал в Парижской опере «русские исторические концерты», где познакомил французов с Глинкой, Бородиным, Мусоргским, Римским-Корсаковым и др. В 1908 на этой же сцене была поставлена опера «Борис Годунов» с Ф.И. Шаляпиным в главной роли. Но главным делом жизни Д. стали «Русские сезоны» 1909 - 1929 в созданной им балетно-оперной антрепризе. Грандиозный успех этого действа определялся великолепными исполнителями (М.М. Фокина, А.П. Павлова, В.Ф. Нижинский, Т.П. Карсавина и др.), новаторским оформлением декораций (А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, М.В. Добужинский, Анри Матисс, Пабло Пикассо и др.), удивительной музыкой (С. С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский и др.).

Т.П. Карсавина писала о Д.: «Он был существом и обобщением своего времени. Он вобрал в себя и представил своим современникам сосредоточие художественных ценностей, как бы отраженных в призме». Первая мировая война застала Д. за границей, но он не думал, что ему уже никогда не вернуться в Россию. В последние годы жизни увлекся библиофильством и собрал более 2 тыс. редких русских изданий, были и автографы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и многое др. Не являясь профессионалом ни в одном из видов искусств, Д. внес большой вклад во многие из них, сыграв выдающуюся роль в истории русской культуры нач. XX в. Скоропостижно скончался от заражения крови.

По материалам кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник

«РУССКИЙ БАЛЕТ» ДЯГИЛЕВА И АВАНГАРДНОЕ ИСКУССТВО

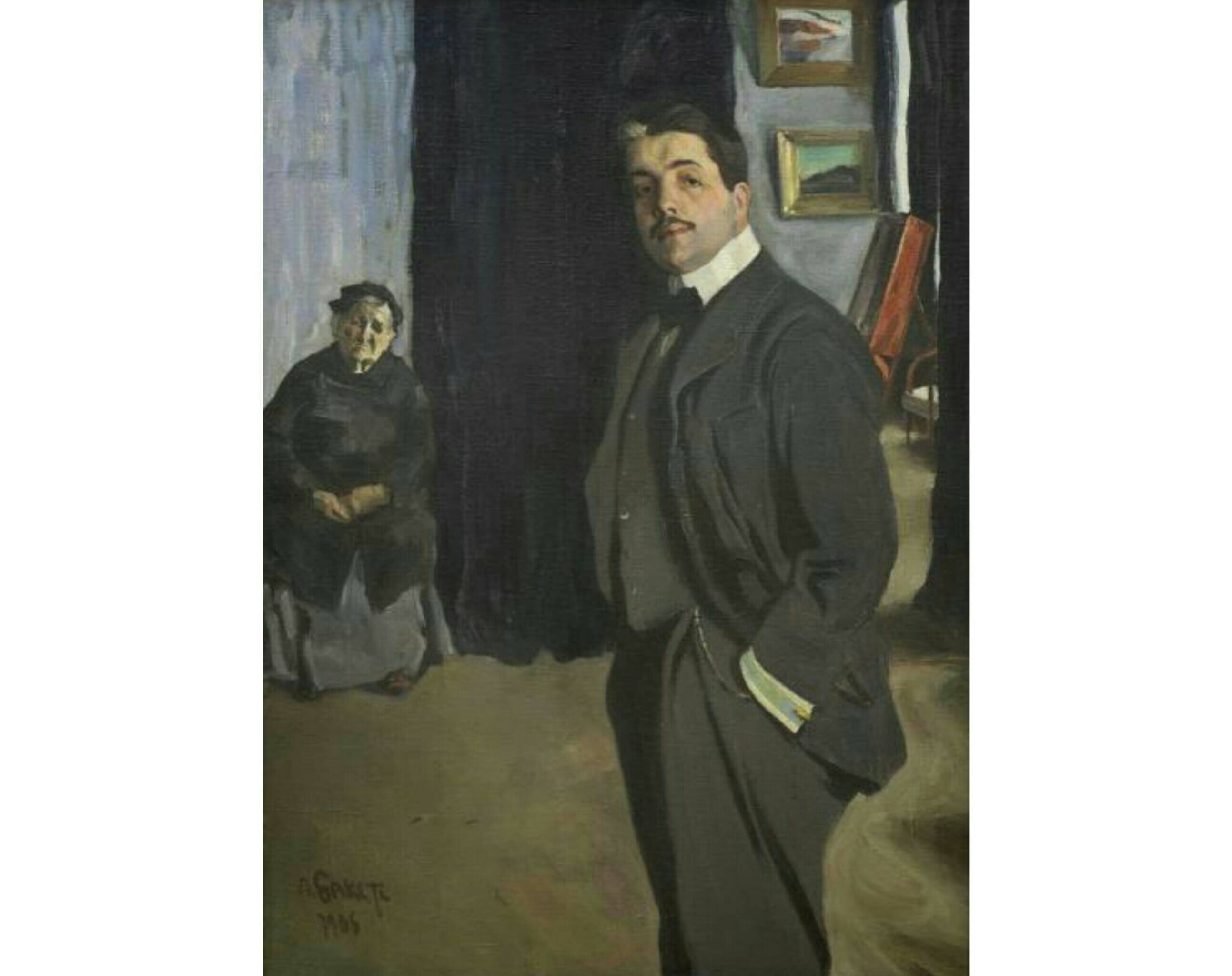

Важнейшим художественным достижением интуиции и вкуса Дягилева стало открытие новых музыкальных имен. Так парадоксальным образом при постановке балета «Парад» им был открыт для широкой парижской публики стареющий 50-летний парижский композитор Эрик Сати, ставший образцом музыкальной новации и получивший особый статус авангардиста до авангарда. И если в науке принято говорить о начале нового музыкального столетия в 1910-е гг., творчество Сати отодвигает эту черту на два десятилетия назад, к 1890-м годам. При этом его жизнь и творчество до сих пор остаются малоизученными, а в России почти не известны.

Премьера одноактного балета «Парад» (франц. Parade) состоялась 18 мая 1917 года в парижском театре Шатле (Theatre du Chatelet). Балет был создан по мотивам стихов Жана Кокто, на музыку Эрика Сати, хореографом и главным исполнителем стал Леонид Мясин, автором декораций и костюмов выступил Пабло Пикассо. Премьеру балета сопровождал манифест под названием «Новый дух», написанный специально для этого балета поэтом Гийомом Аполлинером, впервые в истории искусства употребивший в нем термин «сюрреализм». Несмотря на то, что балет «Парад» был исполнен всего один раз, вызвал скандал и в течение трёх лет больше не показывался на сцене, он стал важной вехой в искусстве ХХ века и обозначил переход к авангарду в музыке и балете.

Постановка прославила всех трех участников с французской стороны: либреттиста Жан Кокто, автора музыкальной канвы Эрика Сати, декоратора и художника по костюмам Пабло Пикассо. Но главным открытием этой постановки стало все-таки имя Сати (1866-1925) – композитора-парадоксалиста и музыкального новатора, далеко опередившего свое время. Сати, известный до заказа С.П. Дягилева лишь в узких музыкальных кругах, приобрел широкую известность и оказался в центре внимания музыкальной общественности как композитор, прокладывающий новые пути в музыке, как творец нового музыкального языка, одним из первых французских композиторов использовавший двенадцатитоновые ряды.

Способность Дягилева выявлять в творчестве композиторов те элементы, которые могли бы указать новую художественную перспективу, не изменила импресарио и на этот раз. Открытие Дягилевым Э. Сати для европейской музыки сопоставимо с его открытием И. Стравинского. Использование необычной и яркой музыки Стравинского для балетов предвосхитили дальнейший художественный поиск Дягилева, давшего дорогу музыке авангарда. Новой находкой на этом пути оказался балет-коллаж «Парад», ставший одной из вершин авангарда и создавший новое направление в искусстве ХХ века – балет авангарда, цирковой балет, балет-коллаж. Балет «Парад» представлял собой не столько балет, сколько мимические сцены с элементами циркового представления и мюзик-холла.

Обложка: Н.Н. Сапунов «Балет». Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru