Константин Аксаков. С большой любовью к России

202 года назад, 10 апреля (29 марта по ст. ст.) 1817 года на свет появился публицист, литературный критик, историк и идеолог славянофильства Константин Сергеевич Аксаков.

«Маленький оратор»

– так в детстве прозвали домашние Костю. Он стал первенцем в семье писателя Сергея Аксакова и генеральской дочери Ольги Заплатиной. По словам младшего брата Ивана, Константин очень походил на мать, которая отличалась пылким патриотизмом, нравственной строгостью и неприятием несправедливости, поэтичной душой и живой натурой. В духе любви к своей стране, в серьезной православной традиции воспитывала Ольга Семёновна и своих детей. Отец же, Сергей Тимофеевич, души в них не чаял. Например, с маленьким Костей он почти никогда надолго не расставался. Семейный уклад вообще был пронизан взаимной любовью, теплотой и пониманием. С подачи родителей мальчик читал много исторических и поэтических произведений (первой книжкой по истории стала «История Трои»). С интересом мальчик изучал труды Ломоносова и Карамзина, Дмитриева и Хераскова.

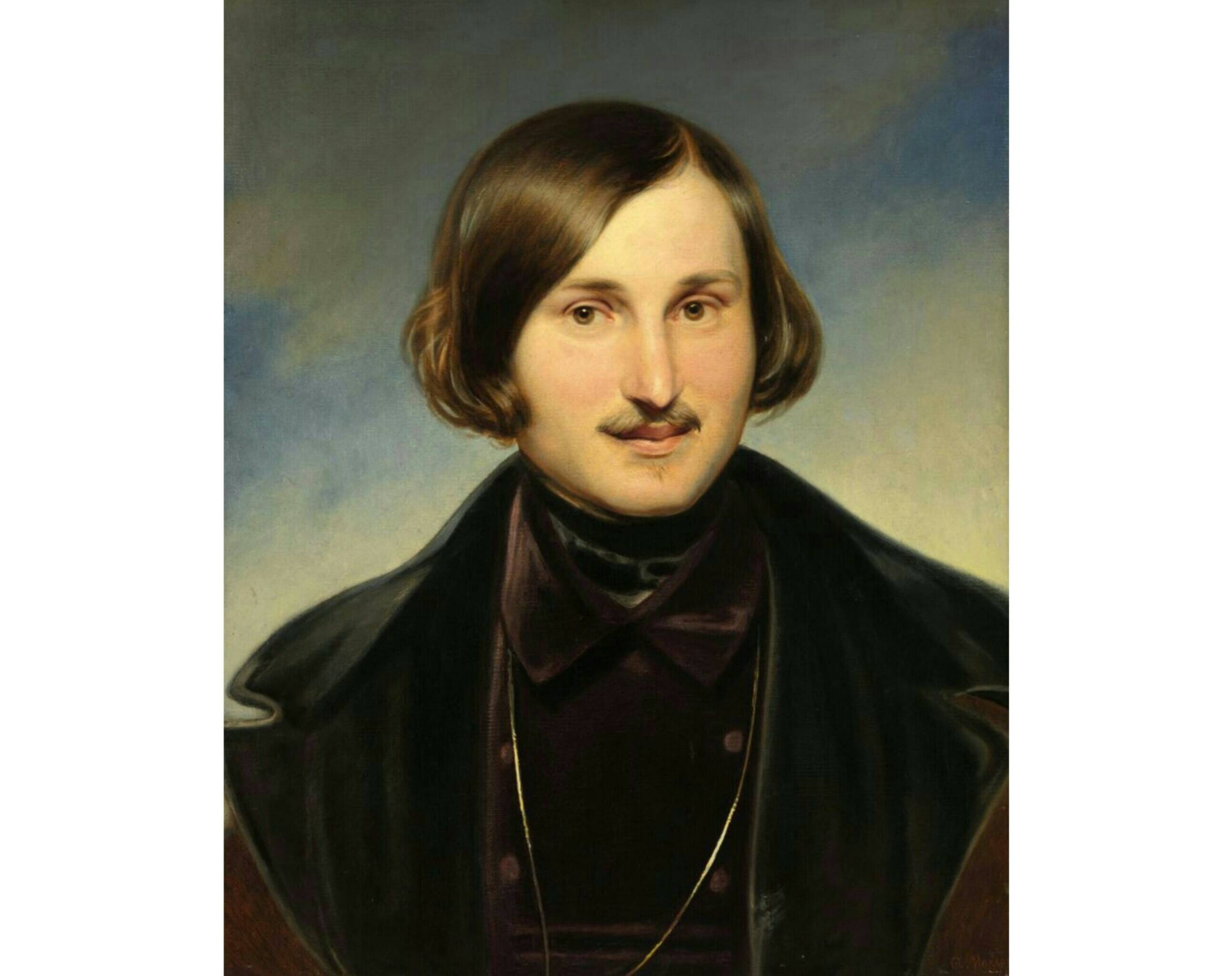

Первые годы жизни Константина прошли в родовом имении Аксаково под Оренбургом. Однако в 1826 году Аксакова-старшего назначили цензором, и семья перебралась в московский дом, летнее время продолжая проводить в деревне. У родителей собирался салон, посетители которого придерживались патриотического направления, – Николай Надеждин, Михаил Погодин, Степан Шевырёв, посещали вечера и великие, Гоголь и Щепкин.

Всё это влияло на детей Аксаковых. Константин был зачинателем многих игр на русскую тему. Например, он ставил театральные сцены по «Истории государства Российского» Карамзина, разыгрывал с братом батальные сражения русских войск с неприятелем. Важно, что в доме, несмотря на всеобщее франкофильство вокруг, говорили только на родном языке.

Славянофил

В 1832 году 15-летний Константин Аксаков стал студентом словесного отделения Московского университета. В годы обучения он увлеченно исследовал классическую немецкую философию, в особенности Гегеля. Некоторое время вместе с однокашником Виссарионом Белинским он состоял в кружке Николая Станкевича, который распался в 1837 году. Через год молодой человек посетил Европу. Эта поездка еще сильнее убедила его в большем потенциале России по сравнению с Западом.

В 1839 году Константин Сергеевич подружился к близкими ему по духу Юрием Самариным, Алексеем Хомяковым и Иваном Киреевским, которые и составили основу кружка славянофилов. Собирались они в аксаковском доме. Друзья не только соглашались в своих идеях, но нередко спорили. Так, например, в отличие от Хомякова и Киреевского, считавших православную веру главной причиной особенности русского пути, Аксаков ставил во главу угла понятие народности, внутрь которого уже входили многие уникальные черты, будь то православие, быт или сама наша история.

Большое внимание Аксаков уделял русскому языку, который ярко отражал народный дух. Его сущностью он считал понятие свободы, а деятелем, внесшим наибольший вклад в его развитие, – Михаила Ломоносова. Ему, как создателю русского литературного языка, Константин посвятил свою магистерскую диссертацию. Её защита в 1847 году принесла звание магистра русской словесности. Антиподом Ломоносова в этой сфере для Аксакова стал царь Пётр I, который, по мнению магистра, повлиял на искажение родного языка под игом иностранщины. Все свои идеи относительно языка славянофил многие годы излагал в большом исследовании «Опыт русской грамматики», который не успел довести до конца.

В исторических работах (например, «О быте славян вообще и русских в частности» (1852), «О внутреннем состоянии России» (1855), «О русском воззрении» (1856) и многих других) Константин Сергеевич выражал собственные взгляды на русскую историю. Его главными понятиями здесь были «Земля» и «Государство». Земля представляла сам народ с его общинной организацией и внутренними «нравственными» законами. Государство же, к которому прибегла Земля, выполняло военную функцию защиты последней и отпора врагам. Это объединение, в отличие от Европы, было мирным и сознательным. Не в пример западной истории с её насилием, по мысли Аксакова, главным содержанием отечественной истории была свобода, что, как мы помним, составляло и суть нашего языка.

О своих идеях Константин Сергеевич увлечённо спорил с представителями противоположного направления общественной мысли 1840-х годов – западниками. Одним из его оппонентов был знаменитый историк Сергей Михайлович Соловьёв (Аксаков первым писал рецензии на соловьёвскую «Историю России»). Они по-разному смотрели на суть петровского периода отечественной истории. Нелюбимый Аксаковым Пётр I разрушил, по его мнению, союз Земли и Государства, своевольно насаждая в родной стране чуждые, неорганичные ей западные порядки. Славянофил высказывал надежду на постепенное восстановление исконных начал русской жизни. Именно в таком ключе он составлял еще один свой труд – «Русскую историю для детей», который ему тоже не суждено было закончить.

Вера в скорое русское возрождение проецировалась Константином Сергеевичем на современную ему политику. Это нашло отражение в упомянутых выше исторических работах мыслителя. Он призывал Александра II, стоявшего на пороге Великих реформ, дать свободу народу, так как тот в силу своего характера никогда ею не злоупотребит и никогда не выступит против монархии и государства. По Аксакову, высшие народные интересы лежали не в сфере политики, а в сфере духовности и нравственности.

Публицист и критик

Собиравшийся изначально преподавать в университете Константин Сергеевич в итоге сосредоточился на публицистике и литературной критике. Он сотрудничал с такими журналами, как «Москвитянин», «Русская беседа», особенно плодотворно с «Молвой», став фактически её редактором в 1857 году. Аксаков был автором не только исторических, но и злободневных статей. Большое обсуждение, например, вызвала его статья «Публика – народ. Опыт синонимов», за которую «Молва» получила строгий выговор от цензуры. В этом тексте автор разносил в пух и прах отечественное дворянство с его презрением к родной культуре и языку. По его мнению, оно было лишь публикой, тогда как настоящая жизнь проходила в народной среде.

Константин Сергеевич преуспел и на ниве литературной критики. Знаменательной стала критическая брошюра Аксакова 1842 года «Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова, или Мёртвые души». В ней он сравнил Гоголя с Гомером, а его поэму – с русскими былинами. Эта работа положила начало литературной полемике с университетским другом автора Виссарионом Белинским, который критически отозвался о работе Аксакова, обвиняя его в излишней мечтательности. Итогом подобных споров стал разрыв отношений двух страстных критиков.

Некая невинная восторженность в Константине Сергеевиче действительно присутствовала, и он сам это признавал. Ее примером может служить демонстративное ношение им русской одежды (косоворотки и шапки-мурмолки), которое в итоге было запрещено III Отделением в 1849 году. Как критик Аксаков сотрудничал и со славянофильским «Московским литературным и ученым сборником». Здесь выходили его рецензии на произведения Николая Некрасова, Владимира Соллогуба и др.

«Праведник умер»

Эти слова о Константине Аксакове принадлежат священнику, исповедавшему его перед кончиной и поражённому силой его христианской веры. Семейные узы среди представителей славного рода Аксаковых были чрезвычайно сильны. Невероятная близость отца и сына – Сергея Тимофеевича и Константина Сергеевича – чрезвычайно повлияла на судьбу последнего. После смерти отца в 1859 году Аксаков затосковал, что пробудило в нем чахотку. Она сожгла выдающегося мыслителя очень быстро: знаменитый славянофил, перед которым «все единогласно преклонялись … с уважением», скончался на греческом острове Закинф 19 (7 по ст. ст.) декабря 1860 года. Константин Аксаков ушёл из жизни в 43 года на пороге больших перемен в жизни столь горячо любимой им родины.

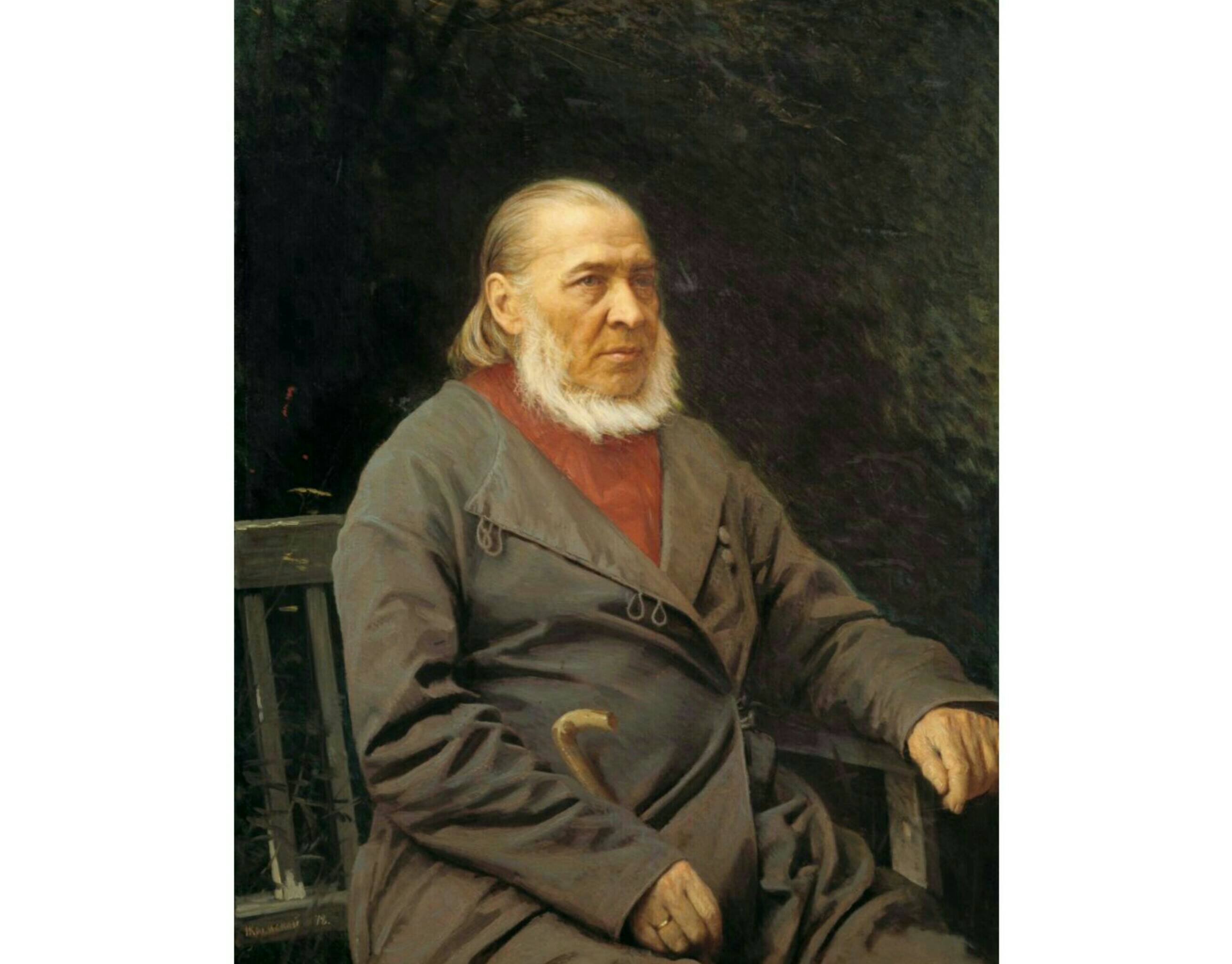

Обложка: И.Е. Репин «Портрет И.С. Аксакова», 1878 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Чесменское сражение. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День памяти и скорби. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России