«Двуликий, но не двуличный». К 200-летнему юбилею Николая Некрасова

10 декабря 1821 года родился поэт Николай Алексеевич Некрасов

Из бедного студента – в издатели главного литературного журнала

Детство будущего поэта прошло в селе Грешнево Ярославской губернии. Отец Некрасова, помещик, взял на себя обязанности исправника. Дела в имении шли тяжело. Николай с детства наблюдал печальные сцены из крестьянской жизни: крепостные страдали от суровых наказаний, с трудом выплачивали барину недоимки и долги. В 1832 году Некрасов поступил в гимназию, где «с боем» проучился пять лет. Отношения с преподавателями не складывались из-за сатирических стихов, которые он сочинял с шестнадцатилетнего возраста. Отец мечтал отправить непутевого сына на военную службу и даже грозил в случае ослушания лишить его содержания. Впрочем, Николая Алексеевича это не остановило: он принял решение поступать на филологический факультет Петербургского университета. Увы, экзамен Некрасов не сдал и два года приходил на лекции в качестве вольнослушателя.

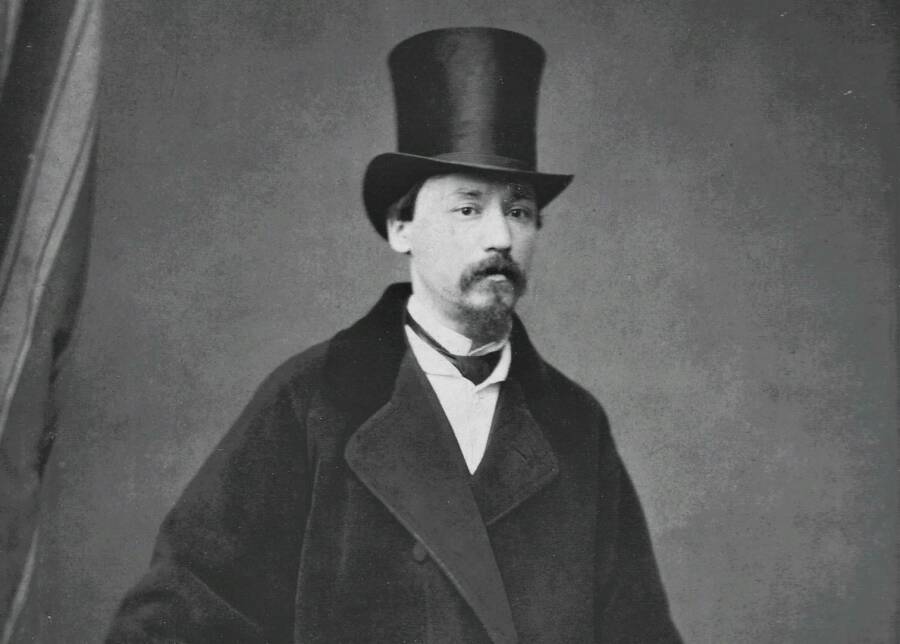

Отец Николая Алексеевича сдержал свое обещание и прекратил помогать ему деньгами. Все свободное время у будущего поэта теперь уходило на поиск работы. Впоследствии он вспоминал, что иногда не мог даже оплатить обед. Не в состоянии снимать комнату он попал в приют для нищих, где внезапно обнаружил для себя возможность хоть немного зарабатывать. Некрасов за небольшую плату составлял жалобы и прошения. Вскоре дела его пошли в гору. Стихи, сказки и статьи поэта с 1840-х годов начали выходить в «Литературной газете», а пьесы, написанные под псевдонимом «Перепельский» ставились в Александринском театре. Скопив нужную сумму, Николай Алексеевич выпустил свой первый поэтический сборник, а в 1846 году занялся издательским делом. Вместе со своим товарищем Иваном Панаевым он арендовал журнал «Современник». На тот момент у издания было всего двести подписчиков.

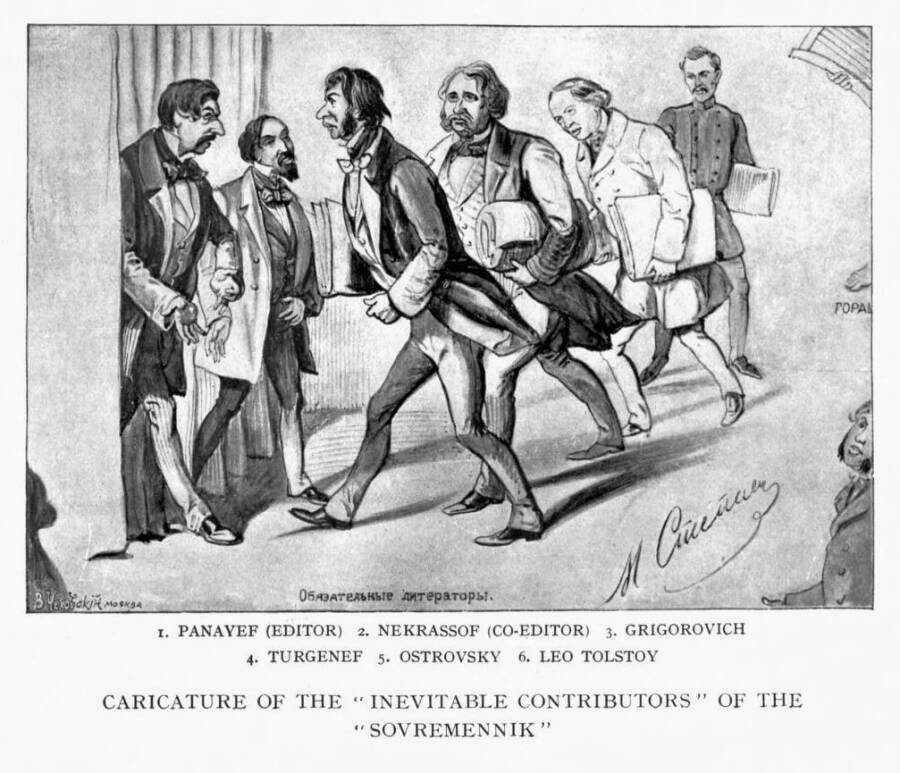

Когда шла подготовка первого номера, столичные литераторы были уверены, что во главе журнала стоит критик Виссарион Белинский. Какового же было всеобщее удивление, когда Некрасов заявил, что совладельцем «Неистовый Виссарион» не будет, хотя и получит неплохой гонорар – восемь тысяч рублей в год. Когда друзья Белинского обвинили Некрасова в жульничестве, критик вступился за поэта и написал: «Я был спасен "Современником". Я могу делать что хочу. Вследствие своего условия с Некрасовым мой труд больше качественный, нежели количественный; мое участие более нравственное, нежели деятельное». Вслед за Белинским в «Современник» перешли многие молодые авторы. Спустя год после того, как журнал попал в руки Некрасова и Панаева, число его подписчиков увеличилось в десять раз. Этот показатель почти не уступал давно существовавшим «Отечественным запискам». Стараниями Николая Алексеевича издание помогло развить серьезную карьеру многим выдающимся писателям второй половины XIX века. Среди них Федор Достоевский, Иван Тургенев, Михаил Салтыков-Щедрин. Что касается самого Некрасова, то на страницах своего журнала он постоянно издавал не только свои стихи, но и прозаические произведения. «Современник» просуществовал до 1866 года. Через пару лет Некрасов уже возглавлял «Отечественные записки», которым подарил вторую жизнь: число подписчиков журнала росло с невероятной скоростью и за десять лет достигло двадцати тысяч.

Везучий картежник и несчастливый охотник

Литература была главной, но не единственной страстью, увлекавшей Николая Некрасова. Поэт был удачливым карточным игроком и заядлым охотником. В карты он предпочитал играть в Английском клубе. За одним столом с Николаем Алексеевичем часто оказывались весьма состоятельные люди, которые проигрывали ему внушительные суммы. Так, будущий министр финансов Александр Абаза «отдал» поэту около миллиона франков. Везение помогло Некрасову выкупить имение Грешнево, в котором прошло его детство. В окружении Николая Алексеевича далеко не все принимали его образ жизни и откровенно клеймили поэта «кулаком и заядлым картежником». По меткому выражению Корнея Чуковского, внутри Некрасова постоянно сражались барин с разночинцем, однако он был «двуликим, а не двуличным».

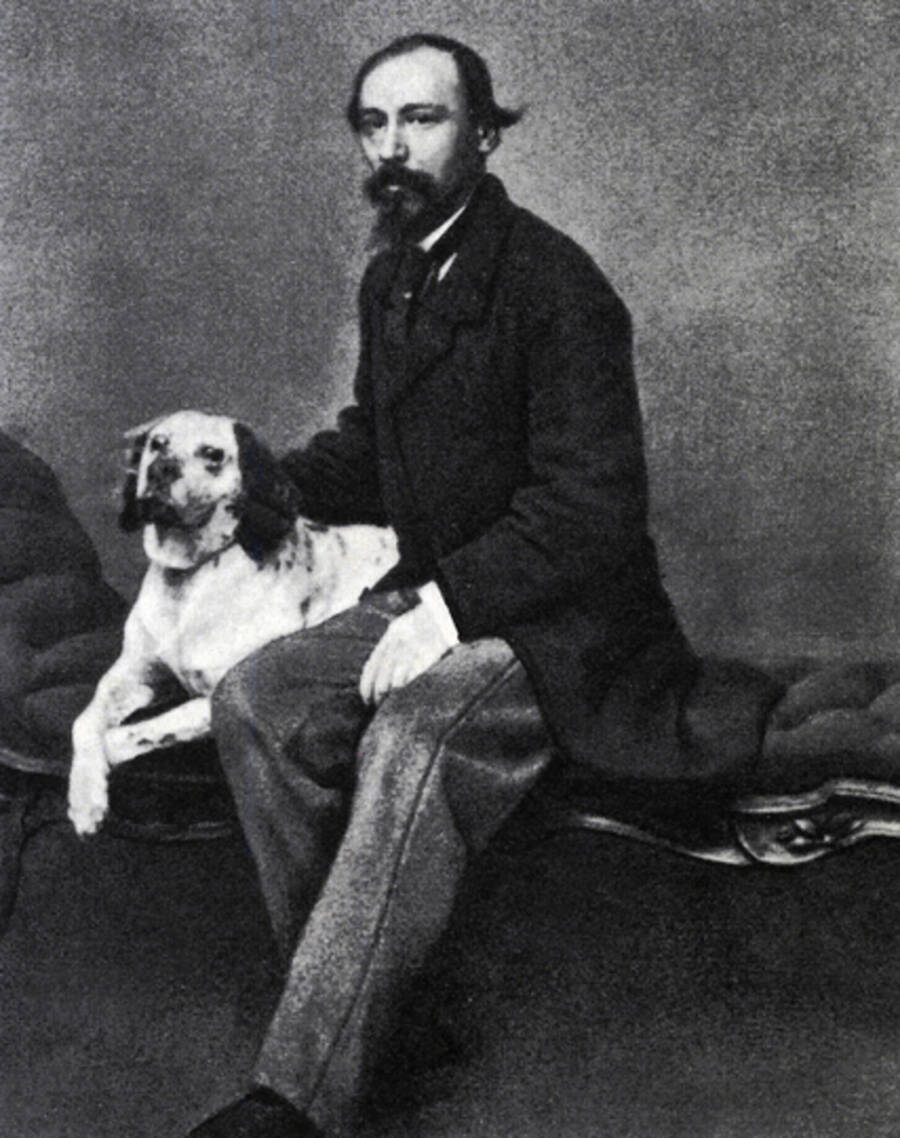

Охотиться Некрасов предпочитал с гончими собаками. За всю жизнь поэт завел десяток питомцев, каждого из которых бесконечно любил. «Собаки! Да, я утверждаю, что голос собаки иногда слаще голоса дружбы», – говорил он. Собаки сопровождали Николая Алексеевича повсюду. Сотрудники «Современника» вспоминали, как из приемной могло выбежать сразу несколько четвероногих друзей поэта. Главный любимец Некрасова, гончая-пойнтер по имени Кадо, неизменно присутствовал на традиционных обедах и в редакции «Отечественных записок». Пес как ни в чем не бывало расхаживал по столу, искал на в тарелках гостей что-нибудь вкусненькое, а затем лакал воду из хрустальных кувшинов. Николай Алексеевич лишь с умилением наблюдал за своей собакой. Гончих Некрасова знали все бывалые охотники в России. Иногда к поэту обращались даже члены царской семьи с просьбой одолжить нескольких собак. Увы, однажды охота закончилась трагически. Пойнтер Кадо был случайно застрелен спутницей поэта. Некрасов так и не смог смириться с потерей. В саду возле дома он приказал похоронить собаку и написать на плите: «Здесь похоронен Кадо. Черный пойнтер. Был превосходен на охоте. Незаменимый друг дома. Родился 15 июня 1862 г., убит случайно на охоте 2 мая 1875 г.» С тех пор поэт больше никогда не брался за ружье, и увлечение охотой осталось в прошлом.

«У нас теперь время любопытное…»

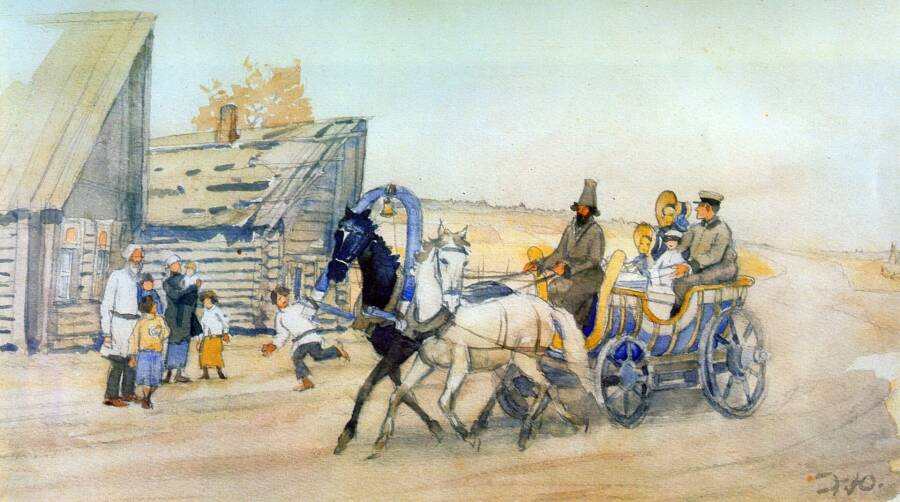

Главным трудом всей литературной жизни Николая Некрасова стала поэма «Кому на Руси жить хорошо». По воспоминаниям современников, он начал работать над ней еще до отмены крепостного права. После крестьянской реформы поэт закончил первую часть произведения. «У нас теперь время любопытное – но самое дело и вся судьба его впереди», – так оценил он государственные преобразования в письме Ивану Тургеневу. В окружении Некрасова крестьянскую реформу оценивали отрицательно, полагая, что проведена она была в интересах помещиков. Сам поэт напишет: «Порвалась цепь великая, порвалась – расскочилася: одним концом по барину, другим – по мужику». В 1863 году была готова первая часть произведения. По замыслу Николая Алексеевича поэма стала яркой иллюстрацией тяжелой крестьянской жизни. Некрасов специально писал ее простым языком, щедро снабжая разговорную речь поговорками и пословицами. Изначально поэма должна была состоять из семи частей. Герои (семеро мужиков-крестьян) путешествовали по России и пытались узнать, «кому живется весело и вольготно». Проехав через всю страну, они приезжали в Петербург, где предстояла встреча с купцом, чиновником и самим императором.

Несмотря на то, что работа над поэмой заняла почти четырнадцать лет, Некрасов не успел осуществить все, что задумал. Поэта подвело здоровье: из-за тяжелой болезни он был прикован к постели, хотя даже в таких условиях до последних дней не бросал работу. Он предполагал, что никто из персонажей не сможет найти ответ на вопрос «Кому на Руси жить хорошо?», и крестьянам не останется ничего, кроме как разъехаться по своим селам. По словам писателя-народника Глеба Успенского, Некрасов планировал в финале столкнуть своих героев с подвыпившим мужичком, который и окажется «самым счастливым на Руси». Четвертая часть вышла в печать уже после смерти Николая Алексеевича Некрасова. Поэт застал публикацию в «Отечественных записках» первой части с прологом, а также «Крестьянки» и «Последыша». Незадолго до смерти Николай Алексеевич писал: «Если бы еще года три-четыре жизни. Это такая вещь, которая только в целом может иметь свое значение. И чем дальше пишешь, тем яснее представляешь себе дальнейший ход поэмы, новые характеры, картины». Некрасов успел завершить лишь четыре части из запланированных семи. Последняя, получившее название «Пир на весь мир», имела открытый финал.