Тимирязев. Депутат от науки

В центре Москвы, у Никитских ворот, стоит памятник человеку, чью фамилию знают все. Но уже мало кто помнит, чем прославился Климент Аркадьевич Тимирязев – великий учёный, создатель теории фотосинтеза, работавший в разных странах, но не пожелавший покинуть родину в трудный для неё час.

Из чингизидов с французами

Как многие русские гении, Тимирязев был продуктом причудливого межнационального обмена. Его отец происходил из рода татарских князей-чингизидов, чей предок Темир-Гази бежал из Орды на Русь, не захотев принять ислам. Мать, Аделаида Клементьевна – из франко-немецко-английского семейства баронов фон Боде. Родившись в Англии, она в 18 лет вышла замуж за овдовевшего статского советника Аркадия Семёновича Тимирязева. Занимая высокие посты в таможенной службе, он остался кристально честным – и бедным.

Семья, в которой росли восемь детей от двух браков отца, жила скромно; больше всего в ней ценились книги и знания. Мать учила отпрысков всем языкам, какие знала сама, читала сказки и стихи. Аркадий Семёнович вносил свой вклад в воспитание, прививая детям свободомыслие. Несмотря на службу империи, он был убеждённым республиканцем – грозил раздать сыновьям, когда они вырастут, ружья и отправиться с ними штурмовать Зимний – «оплот всей неправды».

Сыновья, однако, предпочли более созидательные занятия. Василий стал литератором, Дмитрий – видным экономистом, Николай – боевым генералом. Младший, Климент, родившийся в июне 1843 года, с детства полюбил науку. На даче под Петербургом он таскал домой растения и букашек, рассматривая их в подаренный отцом микроскоп. Брат Дмитрий, увлекавшийся химией, научил его ставить опыты. Из-за слабого здоровья Климент не посещал школу, готовясь к поступлению в университет с домашними учителями.

Тем временем неосторожные высказывания отца заметило начальство, и он был уволен. Юному Клименту пришлось помогать семье, занявшись переводами английских романов. Позже, обращаясь к студентам, он говорил: «С пятнадцатилетнего возраста моя левая рука не израсходовала ни одного гроша, которого не заработала бы правая».

Открыватель «зелёных лёгких»

В 17 лет он поступил на юридический факультет Петербургского университета, с которого тут же перешёл на физико-математический – там преподавались естественные науки. В 1861 году, приняв участие в студенческих волнениях, он был исключён из вуза, но уже через год остался там вольнослушателем. Это позволяло посещать лекции таких корифеев, как Дмитрий Менделеев и ботаник Андрей Бекетов (дед поэта Александра Блока). По их ходатайству отлично занимавшегося юношу допустили к выпускным экзаменам, и он получил золотую медаль за работу «О строении печёночных мхов».

Другим важным этапом в жизни Тимирязева стала поездка в приволжские степи, где он с подсказки Менделеева изучал влияние удобрений на рост урожайности. Там он впервые задумался о явлении фотосинтеза – «питания» растений солнечным светом благодаря зелёному пигменту хлорофиллу. Фотосинтез полностью не изучен до сих пор, а тогда его исследования делали лишь первые шаги. Доклад молодого учёного на эту тему вызвал большой интерес, и его отправили на стажировку в Германию и Францию.

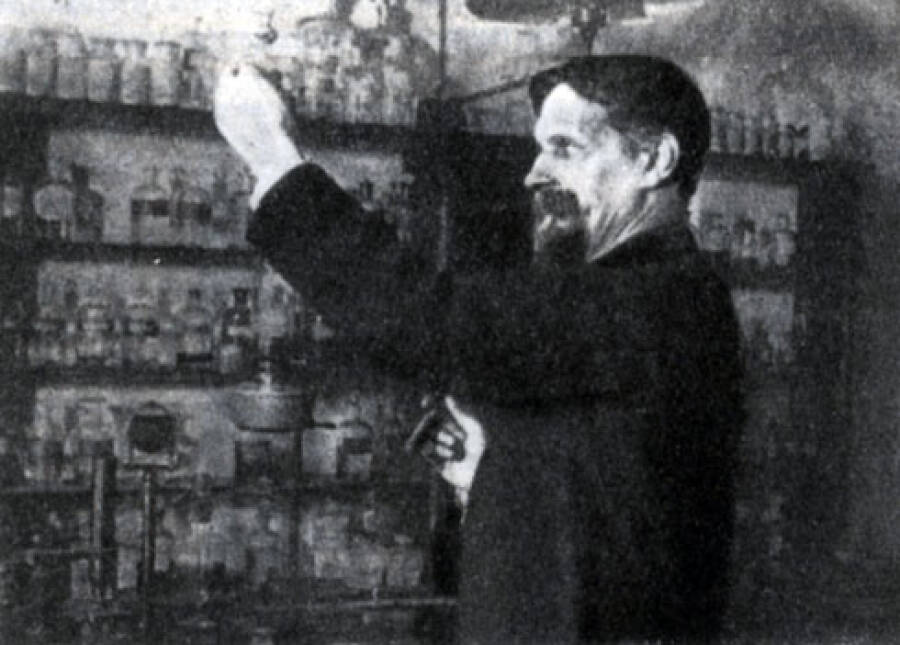

Вернувшись домой в 1870 году, он защитил магистерскую диссертацию на тему «Спектральный анализ хлорофилла» и получил кафедру ботаники в Петровско-Разумовской (ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной академии в Москве.

Перебравшись во «вторую столицу» России, Климент Аркадьевич скоро стал популярен среди коллег и студентов. Особенно после того, как в 1877 году стал заведующим кафедрой физиологии растений в Московском университете. Среди его учеников был будущий знаменитый писатель Владимир Короленко, который вспоминал: «У Тимирязева были особенные симпатические нити, соединявшие его со студентами, хотя очень часто разговоры его вне лекции переходили в споры по предметам вне специальности. Мы чувствовали, что вопросы, занимавшие нас, интересуют и его. Кроме того, в его нервной речи слышалась истинная, горячая вера. Она относилась к науке и культуре, которую он отстаивал от охватившей нас волны "опростительства", и в этой вере было много возвышенной искренности. Молодёжь это ценила».

Не ограничиваясь лекциями и практическими занятиями в академии, Тимирязев пошёл преподавать на основанные историком Владимиром Герье Высшие женские курсы, читал лекции в Обществе любителей естествознания при университете. Он писал: «Безнадёжно состояние науки, когда она находится среди безграничной пустыни всеобщего равнодушия. Только делая всё общество участником своих интересов, призывая его делить с нею радости и горе, наука приобретает в нём союзника, надёжную опору дальнейшего развития».

В своих широко известных книгах о жизни растений Тимирязев горячо пропагандировал теорию Дарвина. Часто посещая Англию, родину предков по материнской линии, он познакомился с «отцом эволюции» и побуждал его развить теорию дальше, на что осторожный Дарвин так и не решился. В отличие от своего петербургского коллеги Ивана Павлова Тимирязев был решительным атеистом, неутомимо низвергавшим «поповщину».

Но, конечно, главным его делом была не пропаганда каких-либо идей, а наука, в которой он достиг выдающихся результатов. Сперва он доказал, что фотосинтез у растений осуществляется именно благодаря хлорофиллу, зелёный цвет которого специально приспособлен для поглощения солнечной энергии. После этого он определил, как именно солнечный свет помогает растениям усваивать углекислый газ и выделять кислород. Именно Тимирязев впервые раскрыл роль растений как «зелёных лёгких» планеты и заговорил о необходимости сохранения лесного покрова – краеугольном камне современной экологии.

Красный член-корреспондент

Заслуги Тимирязева были признаны во всем мире. Его избрали почётным членом Лондонское королевское общество, университеты Кембриджа, Глазго, Женевы. Ему предлагали работать в научных лабораториях Англии и Франции. Признание на родине, как водится, запаздывало. Только в 1890 году он стал член-корреспондентом Академии наук (полноправным академиком его так и не избрали). Через два года Петровско-Разумовскую сельхозакадемию «за ненадобностью» закрыли, а Тимирязева вместе со всеми сотрудниками уволили, лишив лаборатории, где он мог проверять свои теории на практике.

По семейной традиции, он был равнодушен к быту, всего себя отдавая работе. Только в 42 года женился на Александре Готвальт, вдове офицера и дочери московского полицмейстера Алексея Ловейко. Жена согласилась взять в дом его внебрачного сына Аркадия, рождённого, по слухам, от одной из сотрудниц академии. Позже Аркадий стал видным советским физиком, известным борьбой с «антимарксистскими» теориями, включая генетику. Его отец, надо признаться, генетику тоже не признавал, считая её шарлатанством, за что и был превознесён в сталинскую эпоху.

Но не только за это: Тимирязева считали самым «красным» среди российских учёных. В 1905-м он был солидарен с революционерами, а в 1911-м ушёл из Московского университета, когда правый министр просвещения Лев Аристидович Кассо уволил его ректора, либерала Александра Мануйлова. Вместе с ним ушли ещё 130 преподавателей, многие потом попросились обратно, но Тимирязев остался непреклонен. За два года до этого его, уже старика, разбил инсульт, левая рука и нога остались парализованы. Он уже не мог передвигаться без посторонней помощи, но продолжал читать, писать и думать.

Начавшаяся вскоре Первая мировая война привела его в ужас. «Только наука и демократия, – говорил он, – по самому существу своему враждебны войне, ибо как наука, так и труд одинаково нуждаются в спокойной обстановке. Наука, опирающаяся на демократию, и сильная наукой демократия – вот то, что принесёт с собой мир народам».

В 1914 году он принял участие в основанном Горьким антивоенном журнале «Летопись», возглавив там отдел науки. По его призыву в журнале стали печататься И. Павлов, И. Мечников, Блок, Бунин, Маяковский, Есенин. Публиковаться там хотел и Ленин, но отказался, когда Тимирязев публично поддержал партию эсеров.

Эсеры, в свою очередь, после Февральской революции выдвинули его в министры просвещения, но тут же отказался Тимирязев. Он требовал от Временного правительства немедленно прекратить войну и вернуть солдат домой – непаханые поля зарастали травой, что было вредно для земледелия.

Заступник из Моссовета

После победы Октября Тимирязева вернули в Московский университет, нарком просвещения Анатолий Луначарский советовался с ним по вопросам науки и выписал усиленный паёк.

Профессору Полежаеву, герою Николая Черкасова из фильма «Депутат Балтики» (1936), которого режиссёры Зархи и Хейфиц явно «списали» с Тимирязева, пришлось куда хуже – голод, холод, полное непонимание происходящего. И всё равно он проникся правотой революции, стал читать лекции матросам, а в финале стал депутатом Совета от Балтфлота. Как полагалось в фильмах того времени, его коварно сманивали за рубеж, суля множество выгод.

О таких предложениях Тимирязеву (в отличие от Павлова) ничего не известно, хотя, конечно, он мог бы уехать на Запад, как множество его коллег. А вот депутатом Моссовета он действительно стал – и совсем не формально. Ездил на заседания (за ним присылали один из немногих имеющихся автомобилей), говорил о важности для советской власти науки, образования, заступался за учёных, которых ретивые комиссары причислили к «буржуям», заставляя чистить снег и нести прочие повинности.

Врачи удивлялись: казалось, что их 75-летний пациент переживает вторую молодость. Он читал лекции в университете (в нетопленых аудиториях публика сидела в пальто и ушанках), продолжал писать книги. Свою новую работу «Наука и демократия» весной 1920 года отправил Ленину, написав, что испытал «счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности». Вождь ответил короткой запиской: «Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за Советскую власть». Он не знал, что Тимирязев в это время был тяжело болен – он простудился, возвращаясь поздно вечером с очередного заседания Моссовета.

20 апреля учёный умер; с речами и красными флагами его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Освобождение Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Рущукское сражение. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Наваринское сражение. Памятные даты военной истории России