Спасение таланта: кто выкупил Тараса Шевченко из крепостных?

В 1838 году произошло событие, изменившее жизнь будущего поэта Тараса Шевченко: помещик Энгельгардт вручил своему крепостному вольную грамоту

«Годен на комнатного живописца»

Однажды помещик Звенигородского уезда Киевской губернии Павел Энгельгардт заметил, как один из его дворовых втайне перерисовывает портреты кисти знаменитых художников. Недолго думая, барин распорядился наказать крепостного розгами за самовольное копирование шедевров: талантливый юноша пытался написать портрет героя Отечественной войны 1812 года Матвея Ивановича Платова. Через несколько дней, поразмыслив, Энгельгардт сменил гнев на милость и более не препятствовал тяге своего слуги к прекрасному. В конце концов, решил он, за обученного искусствам крепостного могут дать больше денег в случае его продажи. В 1828 году напротив фамилии Тараса Шевченко управляющий поместьем оставил запись: «Годен на комнатного живописца».

Известный в будущем поэт сначала прославился как талантливый художник. Сын крепостного крестьянина Григория Шевченко Тарас родился в 1814 году и в одиннадцатилетнем возрасте стал сиротой. Когда о его страсти к живописи узнал Павел Энгельгардт, Тарасу было позволено обучаться в Петербурге у художника-декоратора Василия Ширяева. Юный ученик трудился на редкость усердно и делал большие успехи; с каждым днем его работы становились все лучше. В 1836 году, срисовывая статуи в Летнем саду, Тарас Шевченко познакомился со своим земляком – живописцем Иваном Сошенко. По достоинству оценив талант юноши, тот представил его звездам российской живописи того времени Алексею Венецианову и Карлу Брюллову, а также поэту и наставнику великого князя Александра Николаевича Василию Жуковскому.

Выкуп Тараса Шевченко. Художник П. Сулименко. 1949 год

Источник: art-catalog.ru

Всеобщая симпатия к Тарасу Шевченко со стороны именитых деятелей искусства сыграла решающую роль в деле выкупа его из крепостного состояния, которым он втайне тяготился. Заметив переживания молодого художника, Брюллов, Жуковский и граф Михаил Виельгорский стали готовиться к нелегкой беседе с Павлом Энгельгардтом. Для начала визит помещику нанес Карл Брюллов и начал постепенно подводить его к главному предмету разговора своими рассуждениями о филантропии и милосердии. Увы, должного эффекта задушевный разговор не возымел: Энгельгардт понял, на что намекает живописец, но прикинулся непонимающим – пришлось Брюллову уехать ни с чем. Следующим попытать счастья решился Алексей Венецианов и на этот раз перешел сразу к делу, спросив у барина о конкретной сумме. Когда Энгельгардт понял, что собеседник настроен решительно, то заикнулся о двух с половиной тысячах рублей. Спасители Тараса Шевченко растерялись – таких денег у них не было. Для сравнения, за обычного дворового в те годы требовали 25-40 рублей, а за обученного ремесленника – около тысячи.

От воли до ссылки

И тут Алексей Венецианов вспомнил, как год назад из крепостных выкупали другого художника, его ученика Ивана Каширина. Тогда для получения вольной грамоты использовали лотерею, на которой разыгрывали работы Каширина общей стоимостью в тысячу рублей. На этот раз предстояло выручить в два раза больше, поэтому за дело принялся сам «Великий Карл» и написал портрет В.А. Жуковского. Работу мастера предстояло разыграть в лотерее с участием царской семьи.

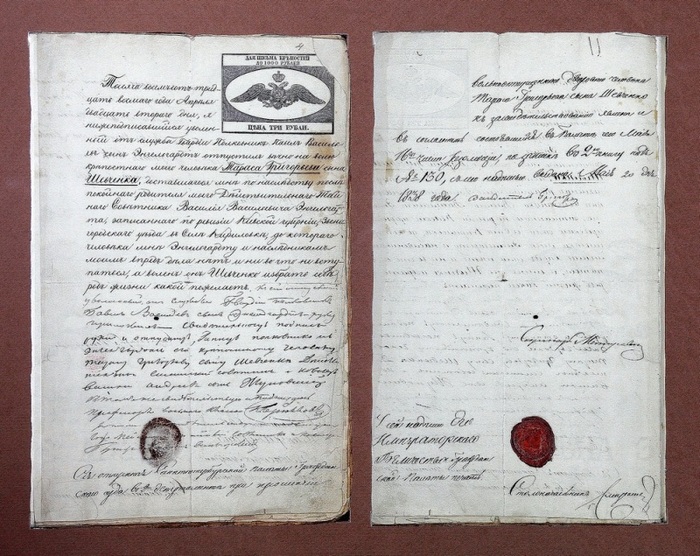

Вольная, выданная Тарасу Шевченко помещиком Киевской губернии П.В. Энгельгардтом

Источник: cultobzor.ru

14 апреля 1838 года в Царскосельском дворце решалась судьба крепостного Тараса Шевченко. Сорок процентов необходимой стоимости внесли представители императорской фамилии: царица Александра Федоровна пожертвовала 400 рублей, а еще 600 отдали великая княжна Мария Николаевна и цесаревич Александр Николаевич. Теперь от долгожданной свободы Шевченко отделяло полторы тысячи рублей ассигнациями, и эту сумму внесли другие участники лотереи (существует иное мнение – возможно, сами организаторы взяли кредит на остаток суммы, чтобы помочь своему ученику). Портрет Жуковского, впрочем, все равно достался Александре Федоровне, а в руках у Тараса Шевченко оказался самый ценный документ – отпускная с указанием, что «волен он избрать себе род жизни, какой пожелает». Иван Сошенко, которому Тарас Григорьевич был обязан своим знакомством с «Великим Карлом» и другими устроителями выкупной лотереи, более других радовался успехам земляка и вспоминал: ««Вдруг в комнату мою через окно вскакивает Тарас. Бросается ко мне на шею и кричит: «Свобода! Свобода!» Поняв, в чем дело, я уже со своей стороны стал душить его в объятиях и целовать. Сцена эта кончилась тем, что оба мы расплакались, как дети».

Выбор казался очевидным: вскоре после освобождения из крепостной зависимости Шевченко начал посещать классы Академии художеств и стал одним из любимых учеников Карла Брюллова. Но поэтический дар возобладал над талантом живописца. В 1840 году вышел первый сборник стихов Тараса Шевченко «Кобзарь», принесший ему известность. Поэзия бывшего крепостного часто носила протестный характер. В 1846 году Шевченко вступил в тайное Кирилло-Мефодиевское общество, был арестован и отдан в солдаты в Орскую крепость с запретом писать и рисовать. Лишь через десять лет по ходатайству графини Анастасии Ивановны Толстой и старых друзей Тарас Шевченко вернулся в столицу, где доживал последние годы в доме при Академии художеств, занимался гравюрой и писал стихи.

Автопортрет Тараса Шевченко. 1861 год

Источник: artchive.ru

Обложка: Молодой Тарас Шевченко у художника К.П. Брюллова. Художник Г. Мелихов. 1947 год. Источник: https://catalog.shm.ru

Смотрите также:

Собор, воссоединивший Украину с Россией

Вечные последствия пирушки. «Свежий кавалер» Павла Федотова не устарел и в наши дни

Реализм, одержимость и преодоление: пять историй из жизни художника Ильи Репина

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Гангутское сражение. Памятные даты военной истории России

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России