Дворцовая площадь. Здесь был Адмиралтейский луг

28 марта 1819 года началась перестройка Дворцовой площади

Приезжающие в Санкт-Петербург обязательно посещают Дворцовую площадь – главный архитектурный ансамбль города, объединивший несколько памятников истории и культуры федерального значения. Название площади дал Зимний дворец, который южным фасадом выходит на площадь.

На месте крепости

А начиналось всё 5 ноября 1704 года, когда была заложена Адмиралтейская крепость-верфь. Время было тревожное, опасность вражеского вторжения присутствовала постоянно, и Адмиралтейство окружили валами и рвом. Перед Адмиралтейством простиралось обширное пространство-гласис, на котором могла работать артиллерия при вражеском нападении. Со временем Адмиралтейство утратило функцию боевой крепости, и территория тоже перестала выполнять фортификационные задачи. Одно время здесь складировался корабельный лес, якоря и другие морские припасы. Несколько лет здесь находился Морской рынок, потом территория заросла травой и превратилась в Адмиралтейский луг.

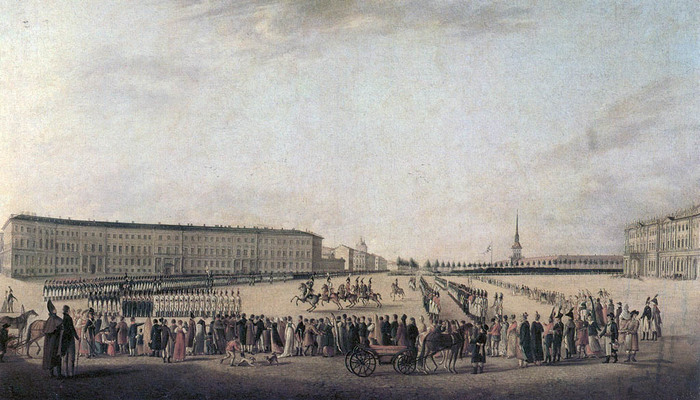

Вид в сторону Адмиралтейства. Начало XIX века

При Анне Иоанновне здесь за казённый счёт устраивали празднества с фейерверками и народными гуляньями. Строились балаганы, потешные павильоны, дворцы, винные фонтаны. А вот Елизавета Петровна повелела луг разровнять и засеять овсом. С 1760 года Адмиралтейский луг служил вспомогательной площадкой для строительства Зимнего дворца. Здесь было место для проведения строевых учений воинских частей и выпаса придворного скота.

Дворцовая площадь

Первые шаги к появлению Дворцовой площади предпринял граф Бартоломео Франческо Растрелли. В 1753 году он предложил архитектурно организовать эту территории. В 1763 году Комиссией о каменном строении была опубликована конкурсная программа на составление генерального плана города с целью его дальнейшего благоустройства. В результате конкурса появился план реконструкции центральной площади Петербурга, подготовленный Алексеем Квасовым.

При Павле I центром становится Михайловский замок, а Дворцовая площадь уходит на второй план. Но ситуация кардинально меняется с восшествием на престол Александра I. После войны с Наполеоном он решает улучшить вид площади.

И.Барт. Вид от Дворцовой площади на Адмиралтейство. 1810-е гг

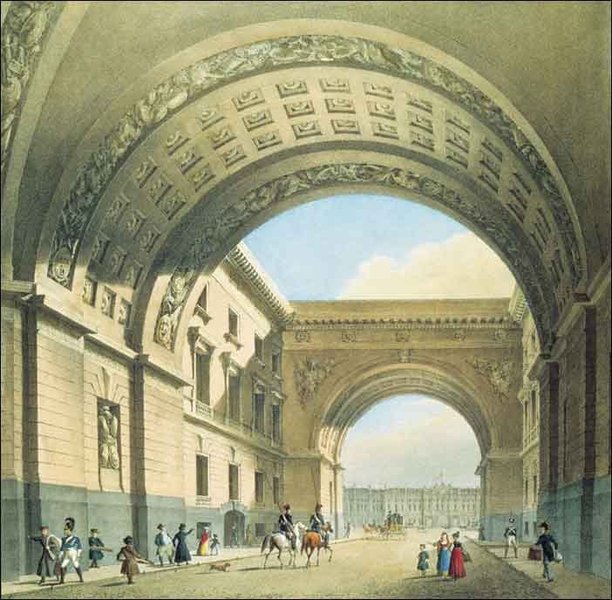

Царь поручил разработку проекта зодчему Карлу Росси, который решил, что основной акцент надо сделать на прославление победы русского народа в войне с Наполеоном. Окружающие ещё не догадывались, что Росси построит самое протяжённое здание в Европе, которое словно пронзит сплошную ленту собственного фасада монументальной Триумфальной аркой, увенчанной колесницей Победы.

16 марта 1819 года Александр Павлович выпустил указ и созвал специальный комитет «по устроению против Зимнего дворца правильной площади и каменным, кирпичным, гончарным и известковым заводам». Уже 28 марта приступили к работам. Первоначально денег не жалели, и, например, цоколь корпуса министерства иностранных дел, смотрящего на площадь, сделали из дорогого мрамора.

Но уже при Николае I экономика стала преобладать в выборе материалов, и то же здание, но со стороны Певческого моста, укладывали из более дешёвого камня.

Литография К. Беггрова. Первоначальный проект, 1820 год, вид с Невского проспекта

Проверка на прочность

Стройка велась ускоренными темпами, но тем не менее были моменты, которые задерживали стройку. В 1824 году в Петербурге произошло знаменитое наводнение, которое также внесло коррективы в сроки строительства. Тем не менее работы продолжались, и главным украшением Дворцовой площади стала Триумфальная арка. Над созданием скульптур, украшающих арку, трудились скульпторы во главе с Василием Демут-Малиновским. На работу им отводилось два месяца. Первоначально по проекту, утверждённому Александром I, арку должны были венчать две женские фигуры, держащие герб России, но Николаю I эта композиция не понравилась, и её заменили конной группой.

Имеется интересная легенда, связанная с аркой. Иностранные коллеги Росси и сам император засомневались в её прочности. На что Карл Иванович ответил, что, когда будут снимать леса, он заберётся на неё, и если она рухнет, то и он рухнет с нею. Когда работы были закончены, отважный Росси поднялся на арку и помахал оттуда императору, доказав её прочность.

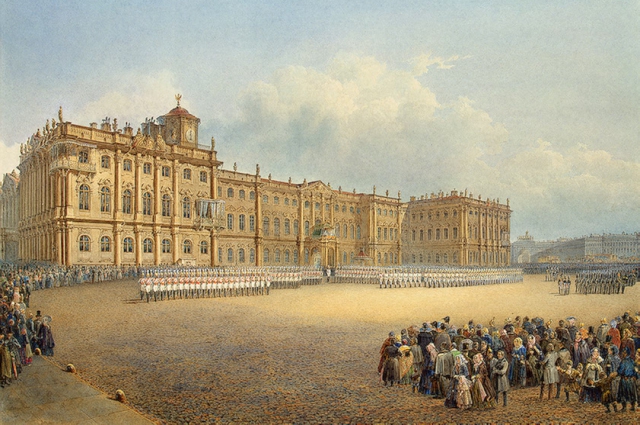

Работы по обновлению Дворцовой площади завершились в 1834 году. Именно тогда Огюст Монферран по распоряжению Николая I построил в её центре Александровскую колонну. Отныне именно здесь проходили важные государственные события. Площадь также стала свидетелем бурных событий революционного 1917 года. В то время все здания площади сознательно были выкрашены в красный цвет, а родные изумрудные тона вернулись только в послевоенные годы.

Вид Зимнего дворца со стороны Адмиралтейства. Развод караула. 1830-ые годы

Сейчас композиция Главного штаба и арки имеет жёлтый цвет, что гармонично смотрится на фоне зелёного цвета Эрмитажа.

Источник иллюстраций: commons.wikimedia.org