Что можно было получить в годы войны по продуктовым карточкам?

Продуктовая карточка – совершенно незнакомое современной молодежи явление. Вместе с тем такие карточки сопровождали жизнь людей в нашей стране вплоть до начала 90-х годов

Различные талоны и карточки на продукты питания, материальные блага и даже алкоголь существовали ещё в античные времена. Любопытно, что ещё в древнем Риме известный в истории сенатор Гай Гракх предложил идею раздачи специальных жетонов на хлеб, их называли фрументационные тессеры. Позже появились и «тессеры винариум» – как понятно из названия, на вино.

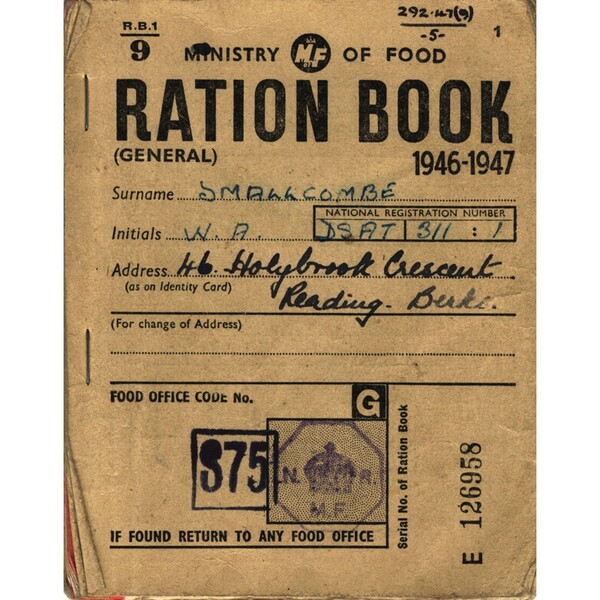

Британская послевоенная продуктовая карточка

Источник: pinterest.ru

После римлян карточки или их аналоги (такие как талоны, жетоны и другие варианты) практиковали во множестве стран, и появлялись они в истории множество раз. Особенно показателен пример Франции в годы Великой французской революции. Карточки были распространены и во враждующих странах в годы Первой мировой войны. Продуктовые карточки были в США в годы Великой депрессии и Второй мировой войны. А Великобритания и вовсе полностью отказалась от карточек лишь в 1954 году, на семь лет позже, чем в СССР.

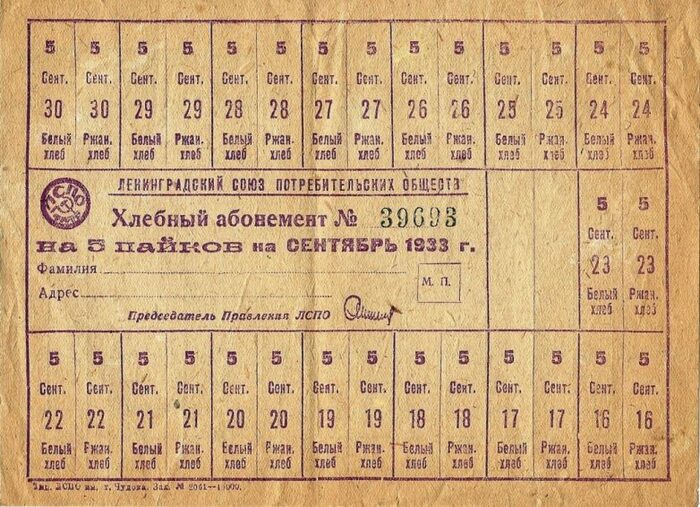

В Российской империи они появились в 1916 году, но охватывали лишь самые необходимые товары. Новой, советской власти тоже не удалось отказаться от карточек, лишь в короткий период НЭПа они не применялись, но в 1929 году карточки появились вновь и продержались до 1935 года. А вот следующим этапом уже стала Великая Отечественная война, о чём мы сейчас и поговорим.

Карточный хаос

Начавшаяся война сразу же превратилась в самый полномасштабный и крупный военный конфликт в истории нашей страны. Естественно, как принято, «исключительные времена требовали исключительных мер».

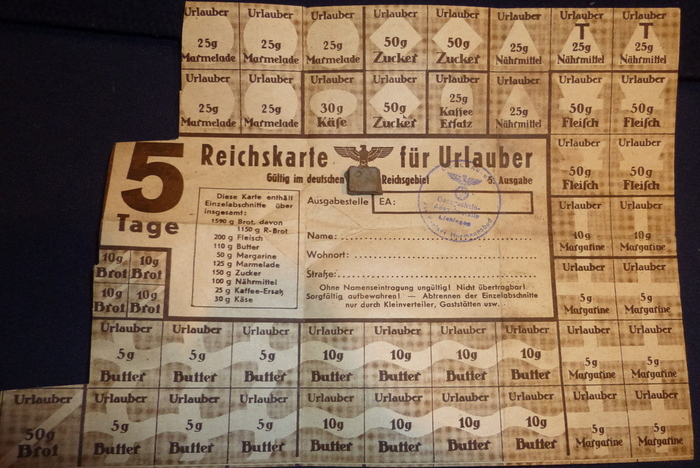

Немецкая продуктовая карточка

Источник: pinterest.ru

Сейчас много говорят о колоссальном напряжении всех возможных сил нашего народа, и одним из его проявлений усугубившейся ситуации стало введение карточек на товары первой необходимости.

Спешная эвакуация множества предприятий на восток страны, потеря больших площадей пахотной земли и в целом тяжелое положение первых месяцев войны требовали от правительства введения жесткой экономии и оптимизации всех имеющихся средств.

Карточки вводились не единым постановлением, а последовательно в разных регионах и городах страны, на разные товары и продукты. Именно поэтому мы называем период становления карточной системы в СССР – июль-ноябрь 1941 года – «карточным хаосом».

Советская продуктовая карточка 1933 года

Источник: pinterest.ru

Однако не стоит считать, что такое определение означает какие-либо злоупотребления или недостачу. Просто вал постановлений и распоряжений по карточкам был действительно велик.

Во избежание очередей и недовольства все граждане закреплялись за магазинами или складами, где они могли получить продукты по карточкам, или, как тогда говорили, «отоварить» карточки.

Как упорядочили

Вместе с относительной стабилизацией фронта в 1942-1943 годах стабилизировалась и ситуация в тылу и промышленности. Предприятия освоились на новых местах, поток помощи союзников увеличился, страна перестроилась на военные рельсы.

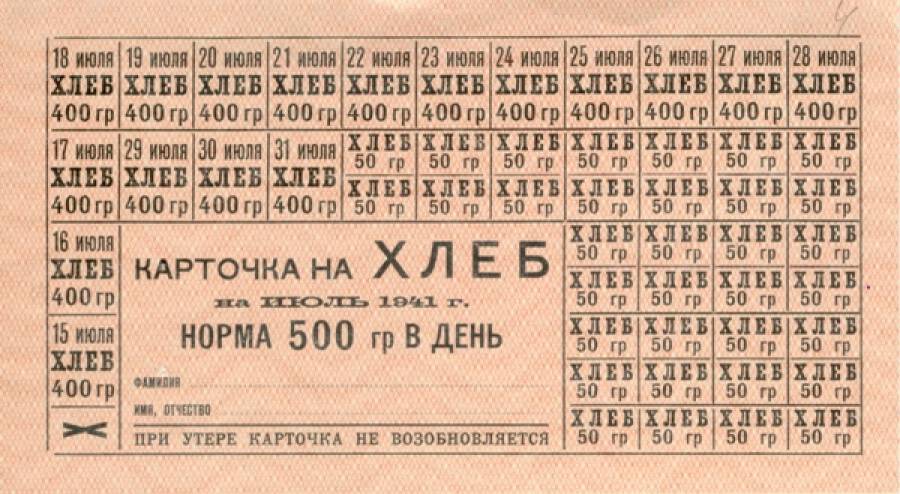

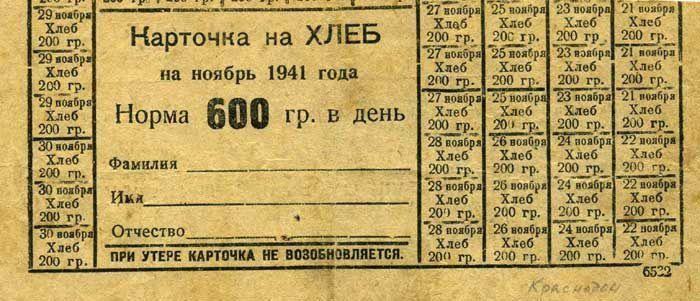

Карточка на хлеб, ноябрь 1941 года

Источник: pikabu.ru

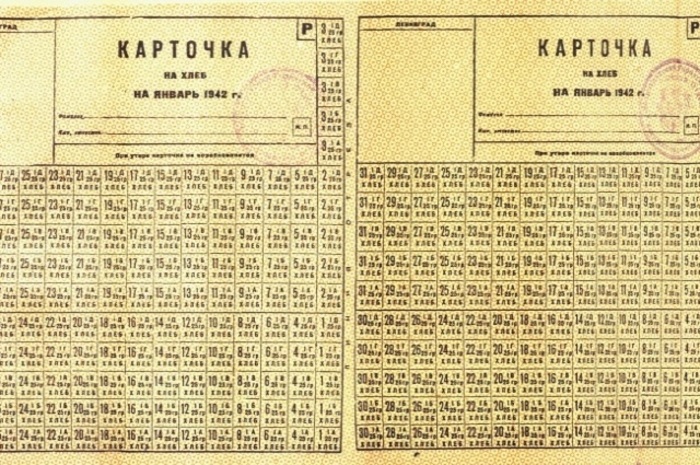

Вместе с этим перестроилась и карточная система. Приказом Наркомата торговли СССР №380 от 13 ноября 1942 года «Об упорядочении карточной системы на хлеб, некоторые продовольственные и промышленные товары» с 1 января 1943 года устанавливалась единая форма карточек и стандартных «пятикопеечных» справок на их получение.

Это отменяло десятки старых постановлений, которые нередко устанавливались даже местной властью. К примеру, до 1 января 1943 года в Москве действовало 149 видов карточек, а в Ленинграде – целых 171. Теперь же страна пришла к полной унификации, что облегчило и работу органам власти, и жизнь гражданам.

Кто мог получить?

Несмотря на жесткий дефицит практически любых товаров и продуктов, советское руководство смогло с ним справиться во многом при помощи карточной системы.

Распределение уже к ноябрю 1941 года охватило почти все города страны. На карточки могли претендовать все граждане страны, но нормы и количество самих карточек распределялись по важности профессии и тяжести труда.

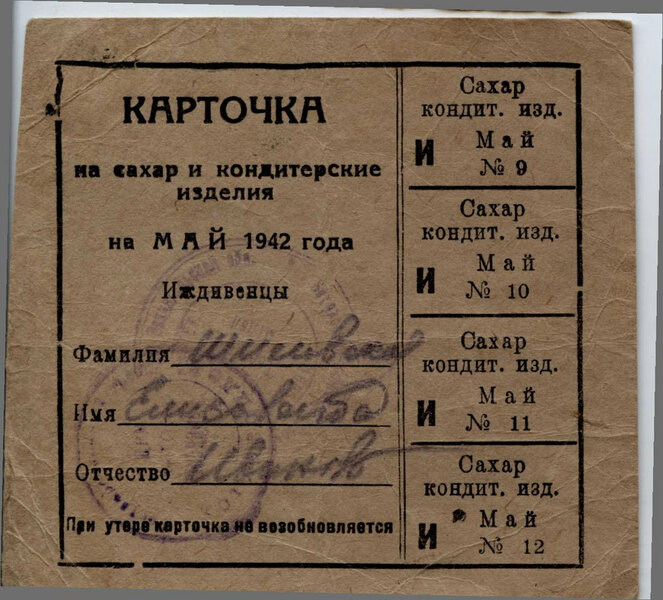

Карточка на сахар, май 1942 года

Источник: pikabu.ru

Думаю, не стоит объяснять, что шахтеру или рабочему танкового завода требуется больше калорий, чем сторожу или неработающему иждивенцу.

В целом были три основные категории граждан, получавших карточки: население городов и рабочих поселков, работники важных стратегических отраслей и сельское население, не связанное с сельским хозяйством (к примеру, врачи и учителя).

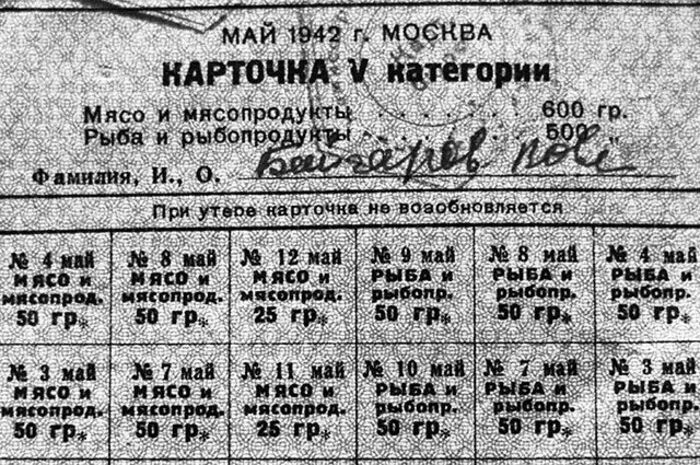

Что можно было получить?

В первую очередь, конечно, продукты питания. И основным из них был хлеб. За ним по степени важности шли соль, сахар, чай.

В следующей категории – мясо и рыба (и продукция из них), растительные и животные жиры. За ними шли макароны и макаронные изделия, а также крупы всех видов. И в последнюю очередь – картофель, овощи, яйца и фрукты, если были.

Московская хлебная карточка

Источник: pinterest.ru

Также по специальным карточкам можно было получить одежду, нижнее бельё, обувь и головные уборы. Были и специальные карточки на различные промышленные товары: мыло, зубной порошок и т.д. Иногда попадались и «лендлизовские» продукты (в основном тушенка и другие консервы). Кстати, тушенка производилась в США по нашему рецепту и заказу, это отдельно обговаривалось на самом высоком уровне.

В целом уровень потребления принято оценивать в хлебном эквиваленте, который в годы войны в среднем составлял от 400 до 550 граммов хлеба в день (за исключением блокадного Ленинграда, где норма была ниже), что достаточно неплохо. В ходе войны нормы ни разу не снижались, а только увеличивались. Цены на все виды товаров и продукты были заморожены на предвоенном уровне.

Итоги карточной системы

Такая система просуществовала до 1947 года, когда была проведена денежная реформа и карточки отменили. Как мы уже отмечали, СССР сделал это раньше многих западных стран.

Карточная система в СССР в годы войны являлась одной из самых эффективных, особенно после реформы 1943 года. Она была гибкой, учитывала интересы различных слоев населения. Более того, существовала даже поощрительная система: за ударный труд можно было получать больше карточек, а равно – больше продуктов.

Карточки на хлеб - в таком количестве настоящая ценность в годы войны

Источник: pinterest.ru

Централизованное управление карточной системой позволяло особенно пристально следить за детьми и детскими учреждениями, а также за социально незащищенными слоями населения, что в целом положительно влияло на систему обеспечения народа товарами первой необходимости.

Именно поэтому мы смело можем утверждать, что карточки в годы войны стали решающим фактором, позволившим с наименьшими потерями всему населению страны пройти через страшные годы войны.

Обложка:pikabu.ru

Смотрите также:

Грог, сухарь и жареная крыса: быт моряков парусного флота

Война войной, а обед по расписанию: что ел советский солдат

«Пирожные Жданова – это бред». Правда и мифы о блокаде Ленинграда

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино

Галицийская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России