На Карельском фронте

Карельский фронт был самым большим по протяженности. В течение двух с половиной лет, то есть наиболее продолжительное время, он простирался по суше от северной оконечности полуострова Рыбачий до истоков реки Свирь и дальше проходил в основном по реке до ее впадения в Ладожское озеро. Эта линия сохранялась, была неизменной с конца 1941 до 21 июня 1944 года. На этом пространстве длиною около 1500 километров оборонялись пять сухопутных армий — 14, 19, 26, 32 и 7-я. Но здесь не было, конечно, сплошной, непрерывной линии соприкосновения с войсками противника. Боевые действия велись по направлениям шоссейных дорог, идущих от Кировской железной дороги к линии государственной границы с Финляндией. Наши войска, как и войска противника, стояли неподвижно в обороне или перемещались по центру движения, то есть по шоссейной дороге и по 3-4 км по обе стороны от нее. А между направлениями — сотни километров «пустого», никем не занятого пространства. И ни одной шоссейной дороги, связывающей эти направления.

Северный военно-морской флот в оперативном отношении был подчинен военному Совету фронта и действовал на огромном морском театре от Норвежского моря до устья Енисея, от берегов Северного Ледовитого океана до Северной Земли и Земли Франца Иосифа.

Война на севере началась при очень неблагоприятном для нас соотношении сил. Немцы и финны имели против войск 14-й и 7-й армий 14 пехотных дивизий и 4 бригады. У нас в составе обеих армий было 7 дивизий и один укрепленный район. На участке 7-й армии протяженностью свыше 450 км противник имел 9 дивизий и 3 бригады против наших трех дивизий (168, 71 и 54-й).

Карельский фронт был создан 23 августа 1941 года. В его состав вошли 14 и 7-я армии. Затем в сентябре-ноябре были созданы оперативные группы войск, преобразованные в начале 1942 года в 32, 26, 19-ю армии.

В первые 6 месяцев — с конца июня до середины декабря 1941 года — войска Карельского фронта и моряки Северного военно-морского флота решили две важные стратегические задачи, имеющие далеко не только местное значение.

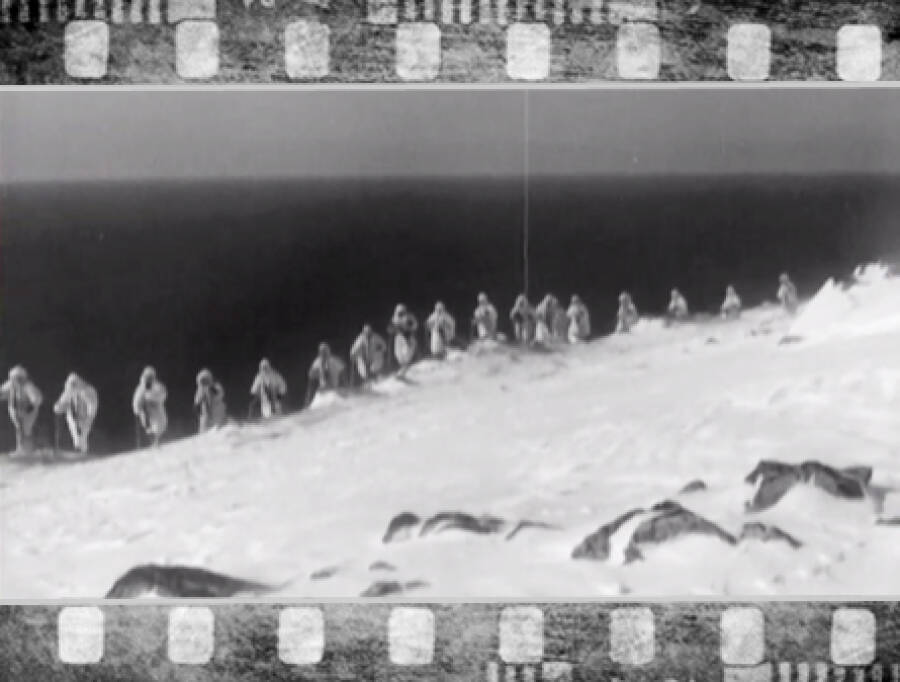

На Крайнем Севере в упорных и кровопролитных боях в июне-октябре 1941 года отстояли полуострова Рыбачий и Средний, Мурманск с его незамерзающим портом, главную базу Северного военно-морского флота — Полярный. С июля по ноябрь, отражая сильные атаки врага, не дали ему перерезать Мурманскую железную дорогу на кандалакшском, лоухском, ухтинском и ругозерском направлениях, сохранив постоянное сообщение Мурманска с центром страны.

Трудно переоценить значение Рыбачьего для обороны всего Советского Заполярья. Когда в июле–августе 1941 года еще шли упорные бои на мурманском направлении, руководитель обороны Севера генерал В. А. Фролов не раз подчеркивал, что, кто владеет Рыбачьим, тот владеет Кольским заливом, тот, в конечном счете, владеет и Мурманском. Отстояв Рыбачий, мы обеспечили тем самым свободный вход с моря в Кольский залив, то есть в Мурманский порт и выход из залива в мировой океан.

В феврале 1942 года Военный Совет фронта передал оборону полуостровов Рыбачий и Средний в подчинение Северного военно-морского флота.

Создание еще до начала войны оборонительных сооружений вдоль всего западного побережья полуострова и заполнение этих укреплений войсками с большим количеством автоматического огнестрельного оружия и достаточно плотным артиллерийским прикрытием позволило пресекать малейшие попытки противника высадить десант с моря, а на суше отбить все яростные атаки немецко-фашистских войск в первые же дни их вторжения в советское Заполярье и удержать эти полуострова как очень важный стратегический плацдарм в наших руках в течение всей войны.

Не было дня, чтобы по защитникам Рыбачьего не била вражеская артиллерия с суши и моря, ни одного ясного дня, чтобы не бомбила их вражеская авиация. Вокруг Рыбачьего постоянно рыскали крупные надводные корабли и подводные лодки фашистского флота. Фашисты замышляли даже высадить туда десант с моря. Но побоялись это сделать.

Не раз в течение войны Гитлер возвращался к северному театру военных действий и писал директивы о захвате Рыбачьего, Мурманска и Мурманской железной дороги. Так в директиве №36 от 22 сентября 1941 года он приказывает: «…в первой половине октября возобновить наступление на Кандалакшу, имея целью ещё до наступления зимы по меньшей мере перерезать Мурманскую железную дорогу… Необходимо… ещё до наступления зимы овладеть по меньшей мере западной частью полуострова Рыбачий и тем самым исключить возможность ведения огня артиллерией противника.»

Между тем, Мурманская железная дорога работала бесперебойно все годы войны. Мурманский порт принимал караваны судов союзников и довольно быстро разгружал их. В летние военные навигации напряженно работал Архангельский порт, принимая караваны судов союзников и присылая свои транспортные суда за грузом в Америку и Англию.

Немецко-фашистское командование стремилось нарушить советские морские коммуникации и защитить собственные, по которым осуществлялось снабжение немецко-фашистских войск на Севере и вывозилась из Киркенеса никелевая руда в Германию. В апреле 1942 советские войска переходили в наступление на мурманском и лоухском направлениях, но прорвать оборону противника не смогли. В июле 1942 на полуостровах Рыбачий и Средний был создан Северный оборонительный район, который сыграл большую роль в обороне Заполярья и блокаде залива Петсамо.

С весны 1942 немецко-фашистское командование развернуло активные действия на море. В Северной Норвегии были сосредоточены 1 линкор, 3 тяжёлых и 1 лёгкий крейсер, 2 флотилии эсминцев, 20 подводных лодок, до 500 самолётов. С марта 1942 против каждого союзного конвоя проводилась специальная морская и воздушная операция. Обе стороны несли значительные потери. Северный флот, усилившийся в своём составе, сумел активными действиями обеспечить движение конвоев, и противнику так и не удалось прервать советские морские коммуникации. За время войны прибыло 738 транспортов в составе 41 конвоя и убыло 726 транспортов в составе 36 конвоев. Планы гитлеровского верховного командования изолировать СССР на Севере от Великобритании и США были сорваны общими усилиями советского Северного флота и военно-морских сил союзников.

Советский Северный флот (подводные лодки, торпедные катера, авиация) вёл активные боевые действия на морских коммуникациях противника у берегов Северной Норвегии до Тромсё. Здесь за войну было потоплено свыше 400 вражеских транспортов и кораблей общим тоннажем около 1 млн рег. брутто-тонн. 5 декабря 1944 указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья».

Источники и литература:

Двинин Е.А. Край в котором мы живем. Мурманск, 1963.

Киселев А.А. История родного края. Мурманск, 1976.

Дранишников В. История родного края. Мурманск, 1993.

Мерецков К.А. На службе народу. М., 1983.

Новое

Видео

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино

Памятные даты военной истории России

Чесменское сражение. Памятные даты военной истории России

Холодная война: Гонка вооружений

Холодная война: Гонка вооружений