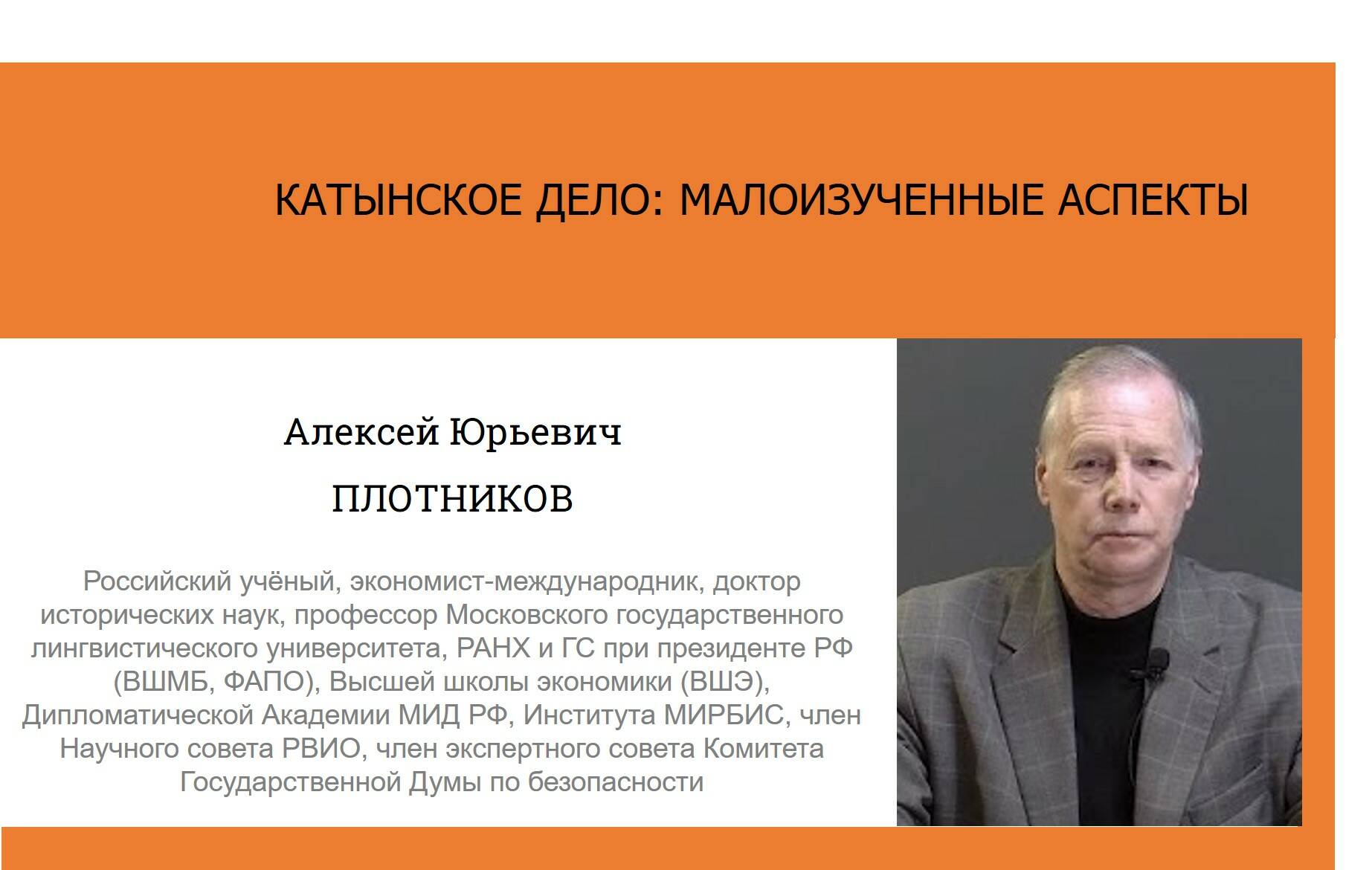

Актуальные исследования современных историков. А.Ю. Плотников

Так называемый «Катынский вопрос» - вопрос о расстреле в начале Великой отечественной войны под Смоленском военнопленных поляков, включая офицеров, оказавшихся в СССР в результате поражения Польши в скоротечной «сентябрьской» войне с Германией в 1939 г., на протяжении более полувека остается одним из главных инструментов антисоветской, а теперь и антироссийской – и, в целом, русофобской – политики и пропаганды, проводимой нынешними властями Польши и наиболее недружественными нам силами за рубежом (а с начала 1990–х гг. – и внутри страны) с целью дискредитации РФ и наносит серьезный ущерб ее репутации и авторитету.

«Воду на мельницу» официальной польской пропаганды, в очередной раз, подлила Государственная Дума РФ, принявшая в ноябре 2010 г. Заявление, в котором вновь бездоказательно признавалось, что расстрел польских военнопленных в Катыни был совершен “по прямому указанию Сталина и других советских руководителей”.

Недальновидность и ошибочность этого решения заключается, в первую очередь, в том, что на это политическое Заявление российского парламента, не несущее никаких правовых последствий – при отсутствии, как будет показано ниже, каких-либо юридически обязывающих (судебных) решений о признании «Катынского расстрела» преступлением Советского Союза – постоянно ссылаются наши недоброжелатели в Польше и на Западе для поддержания «на плаву» мифа о расстреле поляков под Смоленском органами НКВД СССР в 1940 г.

«Катынское дело» – с самого начала своего возникновения в 1943 г. справедливо получившее название «Геббельсовской провокации» - без преувеличения, является одним из крупнейших политических мифов ХХ века.

Провокацией, запущенной министром пропаганды Третьего рейха и «подхваченной» Польшей, где виновниками попеременно выступают немцы и русские и никогда поляки, которые всегда позиционируют себя как безвинные жертвы «тоталитарных» режимов, неизменно получая здесь «безоговорочную» поддержку со стороны западноевропейских (теперь и восточных «новоевропейских») государств и Америки, имеющих в этом совершенно определенный политический интерес.

В этом смысле «Катынское дело» является одним из характерных и наглядных примеров фальсификации истории второй мировой войны, приобретающей особую остроту и значимость в условиях жесткого идеологического противостояния («идеологической войны») в современном мире.

Впрочем, «безоговорочно антисоветским» это дело было не всегда. Более того, и в период своего возникновения в годы Второй мировой войны, и в первый послевоенный период, и во время проведения Нюрнбергского международного военного трибунала ни у кого не вызывало сомнения, что Катынский расстрел – дело рук фашистской Германии, и именно так он квалифицирован в решениях Нюрнбергского трибунала.

Попытки переписывания истории Катыни для использования ее в качестве нового инструмента антисоветской пропаганды в условиях набиравшей силу «холодной войны» были предприняты в конце 1940-х – начале 1950-х гг. и получили свое логическое оформление в США в деятельности т.н. сенатской «Комиссии Мэддена».

В этой связи, еще раз рассмотрим основные факты и аргументы, которые противоречат агрессивно насаждаемой заинтересованными силами «единственно-правильной» и «единственно возможной» версии о расстреле поляков органами НКВД СССР, и которые невозможно игнорировать, если разбирать дело мало-мальски объективно, а не с заранее известным (определенным) «политически-правильным» ответом.

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Впервые Катынские захоронения, по имеющимся сведениям из зарубежных источников, были обнаружены в 1942 г. польскими рабочими из немецкой военно-строительной «Организации Тодта», которые тогда же информировали об это немецкие оккупационные власти. При этом никакой реакции со стороны последней не последовало.

Если это действительно так, это означает, что эти захоронения были тогда для немцев не интересны, и, главное, не актуальны.

Все изменилось в начале 1943 г., когда немцы случайно «обнаружили» массовые захоронения польских военнопленных, сразу же объявив их «жертвами Сталинского режима». Время расстрела было определено «Весной 1940 г.».

Причина очевидна: поражение под Сталинградом, начало формирования антигитлеровской коалиции, перспективы открытия Второго фронта. Наконец, реальная перспектива участия поляков (многие из которых немцев ненавидели) в войне против Германии (армия В. Андерса и З. Берлинга), – все мотивы вполне очевидны, «лежат на поверхности». Впрочем, министр пропаганды Третьего Рейха Й. Геббельс – лично курировавший «Катынский проект – этого и не скрывал.

Нужна была информационно – пропагандистская провокационная акция для компенсации неудач вермахта на фронте и неблагоприятно складывающейся военно-политической ситуации. Такой акцией и стала «Катынская провокация», целью которой было внести раскол и осложнить отношения между союзниками по антигитлеровской коалиции и, особенно, отношения СССР и польского эмигрантского правительства (ПЭП) в Лондоне.

Последнего Министру пропаганды Третьего рейха добиться удалось: сразу после опубликования 13 апреля 1943 г. германскими СМИ сообщения об обнаружении в Козьих горах под Смоленском «массовых захоронений поляков – жертв сталинских репрессий», ПЭП поддержало геббельсовскую фальшивку, что привело к разрыву дипломатических отношений между СССР и лондонским правительством.

В дальнейшем в ходе проведенных германскими властями эксгумационных работ было эксгумировано, по немецким сведениям, 4143 тела, из которых было опознано 2151 лицо.

Для усиления пропагандистского эффекта, в Козьи горы немецкое командование привозило многочисленные делегации журналистов, иностранных военнопленных, представителей Польского красного креста Генерал-губернаторства, а также специальную Комиссию иностранных судебно-медицинских экспертов из оккупированных или зависимых от Германии стран Европы (т.н. «Комиссия Тринадцати»). По итогам эксгумации в Германии был издан специальный Сборник.

Однако, несмотря на широко развернутую пропагандистскую кампанию, с самого ее начала у многих – включая членов Польского Красного креста (ПКК), участвовавших в эксгумации 1943 г. – возникло вполне оправданное подозрение, что это типичная немецкая провокация, призванная скрыть собственное преступление и, переложив вину за «Катынский расстрел» на Советское руководство, извлечь из этого политическую выгоду, о которой говорилось выше.

Сразу же после освобождения в сентябре 1943 г. советской армией Смоленска, к работе в Козьих горах приступила специальная комиссия под руководством академика Н.Н. Бурденко, получившая название «Комиссия Бурденко», которая, проведя в Козьих горах новую повторную эксгумацию и опросив большой число свидетелей, в начале 1944 г. опубликовало собственное Сообщение, в котором виновником расстрела военнопленных поляков была названа фашистская Германия; время расстрела было определено осенью 1941 г.

Следует подчеркнуть, что, как уже отмечалось, во время войны и в первые послевоенные годы этой версии – безусловной виновности в расстреле поляков Германии – придерживалось большинство государств и политических деятелей: слишком очевидны были политическая мотивировка и заинтересованность Берлина, и слишком очевидными были улики и «почерк» в этом деле фашистской Германии.

Ответственность Германии за убийство польских военнопленных была подтверждена на Нюрнбергском военном трибунале, который подробнее будет рассмотрен ниже.

Так продолжалось до начала 1950-х гг., когда Холодная война уже была в разгаре.

Тема Катыни в своем новом зарубежном «антисоветском формате», повторим, впервые возникла в 1950-х гг., когда в сенате США была создана специальная комиссия (Комиссия Мэддена), которая, проведя в 1950-52 гг. собственное «расследование», с той же степенью «обоснованности», как впоследствии в деле об убийстве Кеннеди, вынесла вердикт, что расстрел поляков в Катыни — преступление НКВД. Политическая подоплека такого «поворота» вполне очевидна.

Хотя, подчеркнем, до этого всё было по-другому: ни во время войны, ни в первые послевоенные годы, ни у кого не было никакого сомнения в том, что это очередное преступление нацистской Германии. Хотя бы потому, что «Катынский расстрел», повторим, был признан таковым Нюрнбергским трибуналом (см. Приложение №2).

Хотелось бы также подчеркнуть, что для гитлеровцев это было одним из рядовых (причем не самым масштабных) преступлений. В том числе, и в отношении Польши.

Известно, что гитлеровцы уничтожали польскую интеллигенцию и на территории самой Польши, - например, во время известного расстрела под Варшавой (так называемый «Пальмирский расстрел») в 1940 г. Под Смоленском же они расстреливали тех, кто мог воевать против них, как позднее многие поляки, воевавшие в составе дивизии – затем корпуса – Зигмунда Берлинга на Восточном фронте.

Напомним также, что «Катынское дело» немцы «вбросили» постфактум в апреле 1943 г., когда дела на фронте стали складываться не в их пользу.

Этой же позиции – о том, что Катынь – преступление фашистской Германии – твердо придерживалось советское руководство, так же, как и руководство Польской Народной Республики.

Все стало меняться в конце 1980-х гг., когда на волне «нового мышления» М.Горбачев абсолютно безосновательно – ввиду отсутствия доказательств нашей вины – неожиданно объявил о вине в «Катынском расстреле» руководства СССР, которое было «оформлено» печально известным «Заявлением ТАСС» 1990 г.

Не вдаваясь в оценку политических причин такого поворота, которые вполне очевидны, рассмотрим «Катынское дело» с иной точки зрения. С точки зрения уголовно-правовой.

До этого вновь обратимся к истории.

На территории СССР в 1939 – 40 г. было три основных лагеря для содержания польских военнопленных: Козельский, Старобельский и Осташковский. Совокупно там (включая дополнительные, менее значительные лагеря) содержалось примерно 15 000 человек.

Из этих трёх лагерей условно «офицерскими» можно назвать лишь два: Старобельский и Козельский. Осташковский же был преимущественно «солдатским», там содержалось 6300 человек, из них офицеров – не более 400.

Соответственно, чуть менее 4500 офицеров находилось в Козельском лагере, 3800 офицеров — в Старобельском. Суммировав, получим цифру, не превышающую 9000 человек (в дальнейшем к ним добавится еще 300-400 человек из других мест содержания). Об этом, в частности, писал в своем известном исследовании «Катынский лес» польский исследователь Р. Свёнтек.

Напомним, что именно на «убийство офицеров» как «элиты нации» делается упор во всех пропагандистских польских «Катынских кампаниях», хотя, как будет показано ниже, офицеры составляли лишь часть «расстрелянных в Катыни».

Возвращаясь к Заявлению ТАСС 1990 г. следует отметить, что вскоре «обнаруживаются» новые документы, «подтверждающие» вину СССР, которые раньше никто не знал.

Эти «нужные» документы появились в 1992 г., которые в настоящее время являются главным доказательством «вины НКВД», - т.н. «Тройка документов из «Особой папки».

Главным из этих неожиданно обнаруженных в 1992 г. – после опубликованного Заявления ТАСС – документов (проведенная ранее по поручению М. Горбачева генеральным прокурором СССР по этому вопросу проверка никаких свидетельств, опровергавших выводы Комиссии Н. Бурденко, не выявила), в свою очередь, является т.н. «Записка Л. Берии в Политбюро ЦК ВКП (б) № 794/б от ____ марта 1940 г. (дата на документе отсутствует – А.П.)», в которой военнопленных поляков «предлагается» расстрелять «в особом порядке» по решению «тройки» НКВД «персонального состава» (об этом подробнее ниже).

Два других «доказательных» документа: Выписка из решения Политбюро ЦК от 5 марта 1940 г. по данному вопросу; и «Записка председателя КГБ СССР А.Н. Шелепина на имя Н.С. Хрущева» 1959 г.

При этом вся «тройка» изобилует многочисленными смысловыми и орфографическими ошибками, а также ошибками в оформлении, недопустимыми для документов подобного уровня, что, наряду с обстоятельствами их появления, вызывало и вызывает законные сомнения в их подлинности, не считая отсутствия у советского руководства какой-либо политической мотивации подобного решения (напомним, речь идет о массовом расстреле иностранных военнопленных).

Признаков неаутентичности (поддельности) более чем достаточно, на что неоднократно обращали внимание эксперты. Слишком много в них несуразностей и грубых ошибок, начиная с нереальных цифр подлежащих «ликвидации», и заканчивая невозможным указанием на решение «Политбюро ЦК КПСС 1940 г.» (в то время как компартия СССР тогда, как известно, называлась «ВКП (б)») в упомянутой «Записке Шелепина» (Приложение № 6).

Здесь же следует напомнить, что ввиду их явной неаутентичности, «тройка из ОП» не была принята Конституционным судом РФ в качестве доказательства на известном процессе над КПСС в 1992 г.

Это те документы, которые, повторим, являются основой обвинения нас в расстреле поляков в 1940 г.

Что же произошло в действительности? Что это за «Особое совещание (ОСО) при НКВД СССР» - а именно оно имеется в виду в словосочетании «в особом порядке», и какое именно решение оно приняло?

В действительности, в условиях грозного предвоенного 1940 г. (то, что война с Германией неизбежна, понимали все) было принято решение военнопленных поляков – в том числе, офицеров – направить на строительство стратегических объектов (дорог, аэродромов и т.д.), в частности, шоссе Москва – Минск, сыгравшего в дальнейшем важную роль при освобождении той же Польши.

Для этих целей часть военнопленных, включая офицеров, содержавшихся в Козельском, Старобельском и Осташковском лагерях решением Особого совещания при НКВД была осуждена на 5-8 лет (максимальный срок) лагерей, в результате чего они перестали быть военнопленными, превратившись в осужденных.

Соответственно, эти военнопленные были сняты с учета в УПВИ и переданы в ведение ГУЛАГа, занимавшегося осужденными по уголовным статьям.

Самое главное, и это следует особо подчеркнуть – ОСО не имело полномочий осуждать на высшую меру, расстрел (об это чуть ниже).

Осужденные ОСО из Козельского (а так же, как показывают последние исследования, из Старобельского) лагеря были направлены в три специальных лагеря (т.н. Лагеря Особого назначения – ЛОНы), расположенные западнее Смоленска, на строительство упоминавшегося шоссе Москва – Минск, где они и работали до июля 1941 г., - вплоть до захвата этих лагерей немцами.

В любом случае, это не был расстрел, в котором нас с таким остервенением обвиняют Варшава и их российские «соратники».

Это и была так называемая «разгрузка» лагерей, правды о которой так боятся польские фальсификаторы истории, называя отправку польских военнослужащих в лагеря под Смоленском на работу в качестве осужденных не иначе, как «доставкой на край расстрельного рва в Катынском лесу для выстрела в затылок». Выстрела из немецкого пистолета немецкой пулей.

Все эти аргументы и факты, однако, или сознательно игнорируются и извращаются, или просто откровенно замалчиваются заинтересованными антироссийскими польскими и западными силами, и их сторонниками в РФ (в первую очередь, теми, кто активно содействовал распространению у нас «Катынского мифа» в конце 1980 – первой половине 1990-х гг.).

2. ПОЛИТИКА И ПРАВО

Главным судебно-правовым документом, в котором содержится международно-правовая оценка «Катынского дела», являются материалы и решения международного Нюрнбергского военного трибунала 1945-46 гг.

Как уже отмечалось, «Катынский расстрел» Нюрнбергом признан преступлением фашистской Германии.

Как бы ни пытались заинтересованные силы у нас и за рубежом доказать обратное – а попытки фальсификации решений Нюрнбергского трибунала по Катыни, за неимением других правовых оснований, продолжаются до сих пор – международный трибунал возложил ответственность за убийство военнопленных поляков под Смоленском (наряду с другими многочисленными примерами убийства и жестокого обращения с иностранными военнопленными) на руководство Третьего Рейха.

Это прямо следует из текста Обвинительного заключения Нюрнбергского трибунала, где в Разделе II (Военные преступления) «массовые убийства в сентябре 1941 г. в Катынском лесу близ Смоленска пленных польских офицеров», наряду с другими преступлениями в отношении иностранных военнопленных, обозначены как преступления гитлеровской Германии (Приложение № 2).

«Катынское преступление» значится среди других семнадцати преступлений в отношении военнопленных союзных держав, содержащихся в материалах, Обвинительном заключении (ОЗ) и Приговоре международного трибунала.

Нигде в итоговом тексте Приговора не говорится об отмене положения о «Катынском эпизоде» (включенным, повторим, в Обвинительное заключение), что подтверждает, что «Катынский расстрел» - наряду с другими содержащимися в материалах трибунала аналогичными примерами из совместно выдвинутого союзниками обвинения – является доказанным преступлением фашистской Германии.

Да, в текст Приговора вошел лишь один эпизод из восемнадцати представленных. Значит ли это – по логике фальсификаторов «Катынского дела в Нюрнберге» - что остальные семнадцать также не доказаны?

Конечно, нет. Все они, наряду с единственным вошедшим в текст приговора примером убийства иностранных военнопленных, стали основой для вынесения общего вердикта о безусловной виновности Германии в этом военном преступлении. Это прямо следует из материалов трибунала, когда обвинители, дав согласованную оценку преступлений, совершенных гитлеровцами в отношении военнопленных и других военнослужащих, далее приведут восемнадцать таких эпизодов «…в качестве примера и без ущерба для представления доказательств в других случаях…». Еще раз обращаем внимание на формулировку «…в качестве примера…» всего «большого обвинения». 7

По западным странам таких конкретных фактов расправ гитлеровцев над военнопленными было приведено 11, по восточным – 7, включая эпизод истребления советских военнопленных в Орле, польских военнопленных в Катынском лесу, десятков тысяч советских военнопленных в Славуте, французов, воевавших вместе с Советской Армией.

В этой связи совершенно правомерной и юридически корректной является оценка, данная «Катынскому делу» в Большой советской энциклопедии (статья «Катынский расстрел»): «В 1945-46 гг. Международный военный трибунал в Нюрнберге признал Геринга и других главных немецких военных преступников виновными в проведении политики истребления польского народа и, в частности, в расстреле польских военнопленных в Катынском лесу».

Никаких других судебных решений по данному вопросу не принималось. Поэтому сейчас мы имеем ситуацию, когда не существует ни одного решения компетентного национального или международного суда, которым виновным в «Катынском расстреле» признается Советский Союз.

Наоборот, повторим, есть решение Нюрнбергского трибунала об обратном.

Никакие политические заявления, включая Заявление Государственной Думы 2010 г. (признанное в 2012 г. решением Тверского суда г. Москвы «субъективным мнением» и «примером оценочных суждений»), таким правовым статусом (статусом судебного решения) не обладают.

В настоящее время можно говорить о дополнительном усилении нашей правовой позиции по «Катынскому делу».

Речь идет о Меморандумах Министерства юстиции РФ (далее – Меморандумы Минюста), направленных в 2010-2012 гг. в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (далее – ЕСПЧ) в связи с рассматривавшимся там иском наследников жертв катынского расстрела к РФ – т.н. «Дело Яновец и другие против России», в которых формулируется и обосновывается официальная позиция РФ по этому вопросу (см. Приложение № 7).

Главные выводы Меморандумов, составленных на основе проводившегося в 1990-2004 гг. Главной военной прокуратурой РФ расследования «Катынского дела» в рамках Уголовного дела (УД) № 159, сводятся к заключению об отсутствии доказательств расстрела в 1940 г. военнопленных поляков органами НКВД СССР.

Главные из этих выводов сводятся к следующему:

1. Никаких документов, подтверждающих расстрел поляков органами НКВД в 1940 г. – как и вынесения самого смертного приговора – в ходе проведенного расследования не обнаружено, т.е. факт их расстрела СССР не доказан;

2. Существуют только «этапные» списки, свидетельствующие о доставке польских военнопленных из Старобельского, Осташковского и Козельского лагерей в распоряжение, соответственно, НКВД по Харьковской, Тверской и Смоленской области, которые «доказательством» их расстрела не являются;

3. Сведений о дальнейшей судьбе родственников заявителей при расследовании УД 159 установлено не было;

4. Факт гибели в результате расстрела (без указания виновной стороны) доказан только в отношении 1803 польских военнопленных из числа которых опознаны 22 лица, а «1380 не идентифицированных трупов обнаружены и эксгумированы в 1944 г. в Катынском лесу Комиссией Бурденко».

Таким образом, в Меморандумах 2010-12 гг. тезис о недоказанности вины СССР в «Катынском расстреле» получил дополнительное правовое подтверждение.

Поскольку Меморандумы были направлены ЕСПЧ от имени Министерства юстиции РФ, его выводы являются выражением официальной позиции РФ по «Катынскому» и – непосредственно связанному с ним – «Медненскому», а также «Харьковскому» (Пятихатки) делу.

Из этого и следует исходить.

Отметим также, что проведение нового объективного расследования «Катынского дела» для окончательного установления (точнее, подтверждения) истины, в этой связи, является не только возможным, но и необходимым.

Рассмотрим теперь прямые факты и обстоятельства «Катынского дела» (т.н. «prima facie»: факты, не требующие доказательства, если он не будут опровергнуты), свидетельствующие о вине руководства Германии в расстреле польских военнопленных.

3. ГЛАВНЫЕ ПРЯМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ В «КАТЫНСКОМ РАССТРЕЛЕ»

В настоящее время существуют очевидные для юриста и любого добросовестного исследователя документально подтвержденные факты и свидетельства, прямо указывающие на ответственность за расстрел поляков в Козьих Горах немецких оккупационных властей осенью 1941 г., после занятия вермахтом Смоленска и Смоленской области, а не НКВД весной 1940 г., на чем упрямо настаивают заинтересованные недружественные силы в стране и за рубежом.

Главные из этих свидетельств и фактов, включая прямые «вещественные доказательства», сводятся к следующему.

1. Найденные на месте расстрела гильзы немецкого производства калибра 6.35 и 7.65 мм (фирмы ГЕКО / GECO, а также RWS), свидетельствующие о том, что поляки убиты из немецких пистолетов, поскольку оружие таких калибров на вооружении нашей армии и войск НКВД не стояло. Попытки польской стороны «доказать» закупку в Германии специально для расстрела польских офицеров таких пистолетов являются несостоятельными, поскольку никаких документальных фактов этого не существует (расстрелы органами НКВД, естественно, проводились только из штатного оружия, каковым были Наганы и – только у офицеров – ТТ, оба калибра 7.62 мм).

2. Руки у части расстрелянных офицеров были связаны бумажным шпагатом, который в СССР не производился, что ясно свидетельствует об их иностранном происхождении.

3. Отсутствие в архивах каких-либо документов о приведении приговора о расстреле в исполнение – также, как и самого судебно-правового решения (приговора) о смертной казни (именно судебного приговора, а не «решения Политбюро ЦК ВКП (б)» - политической партии, которое принимало только политические решения) при том, что сохранилось документированное описание процесса этапирования военнопленных поляков в распоряжение УНКВД по Смоленской области (документы были переданы польской стороне в начале 1990-х гг.), также является прямым подтверждением непричастности СССР к расстрелу.

Очевидно, что если бы – как утверждается – советское руководство хотело уничтожить все улики – как, якобы, уничтожили «документы об исполнении расстрела» – без сомнения, были бы уничтожены и «этапные списки».

4. Существуют многочисленные архивные документы – в т.ч., находящиеся в публичном доступе – о передаче дел на военнопленных на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР, которое, как отмечалось, не имело права осуждать на высшую меру наказания – расстрел, а могло осуждать только на 3-5-8 (максимум) лет исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), на что и были осуждены поляки, работавшие в 1940-41 гг., в частности, под Смоленском на строительных работах.

5. Найденные на части трупов расстрелянных офицеров документы (и немцами в ходе эксгумации в феврале – мае 1943, и Комиссией Бурденко в 1944 гг.) – в частности, удостоверения офицеров, паспорта и другие удостоверяющие личность документы (квитанции, открытки, справки и т.д.) также однозначно свидетельствует о непричастности НКВД к расстрелу.

Во-первых, потому, что НКВД никогда не оставил бы таких документальных улик (как и газет весны 1940 г., во множестве «найденных» немцами в могилах), что прямо предписывалось специальной инструкцией; во-вторых, потому, что если бы документы – по каким-то причинам – оставили, они были бы у всех расстрелянных, а не у «избранной» части (напомним, документы были только у 2730 из 4123 эксгумированных немцами тел).

Оставление же в 1941 г. у расстрелянных документов немцами вполне объяснимо: им тогда бояться было нечего, в начальный период Второй мировой войны они делали это открыто, считая, что пришли навсегда, - так, ранее (весной – летом 1940 г.) немецкое командование совершенно не скрываясь уничтожило около 7000 представителей польской интеллигенции, о чем говорилось выше (т.н. «Пальмирский расстрел» под Варшавой).

6. Отдельно следует подчеркнуть, что из общего числа эксгумированных немцами непосредственно офицеров было только 2151 человек; остальные – священники, рядовые или лица в форме без опознавательных знаков, а также 221 гражданское лицо, о которых в Польше никогда не вспоминают.

7. Подтвержденные многочисленными свидетельскими показаниями (и нашими, и польскими) свидетельства о присутствии пленных польских офицеров под Смоленском во второй половине 1940 – 1941 гг.

8. Состояние тел расстрелянных – в сравнении с тем, что находили в других массовых могилах – по мнению судмедэкспертов (и наших, и зарубежных, включая польских), определенно свидетельствовало о том, что к моменту немецкой эксгумации (напомним, февраль-май 1943 г.) они не могли находиться в земле три года («с весны 1940 г.»), а лишь значительно более короткий срок – не более полутора лет, что совпадает со временем расстрела поляков, определенным «Комиссией Бурденко» (см., в частности, заключение чехословацкого профессора судебной медицины Ф. Гаека – Приложение № 3).

9. Отсутствие реальной «технической» возможности «незаметно» расстрелять нескольких тысяч человек в 1940 г.: урочище «Козьи горы», расположенное недалеко от железнодорожной станции Гнездово, до начала войны было открытым и посещаемым местом (15 км от Смоленска), любимым местом отдыха горожан, районом, где располагались пионерские лагеря, проходило «много дорожек в лесу» и находилась дача НКВД (сожженная немцами при отступлении в 1943 г.), расположенная всего в 700 метрах от оживленного Витебского шоссе, с регулярным – включая автобусное – движением (сами захоронения находятся всего в 200 метрах от шоссе). Что принципиально важно: место никогда не закрывалось для посещения до 1941 г., когда немцы обнесли его колючей проволокой и поставили вооруженную охрану.

10. Отдельно следует отметить, что в СССР никогда не производилось массового расстрела иностранных военнопленных (исключая индивидуально осужденных за уголовные преступления тех же поляков в 1939-40 гг.), особенно офицеров. Тем более, никогда во вне судебном порядке, без оформления соответствующих предусмотренных законом процедур, - факт, который в Польше упорно не замечается.

В случае же с Катынью в общественное сознание настойчиво внедряется, навязывается, мысль о том, что двадцать пять тысяч иностранных граждан (24700, - именно эта цифра фигурирует в т.н. «Записке Л.Берии в Политбюро ЦК ВКП (б) 1940 г.») были расстреляны по решению, повторим, руководства политической партии, которое, могло принимать только политические решения, получавшие затем обязательное юридическое (судебное) оформление, которого, подчеркиваем, не найдено.

В связи с последним замечанием, еще раз обратим внимание на смысл этого главного «доказательного» документа, на котором основывается версия о расстреле поляков «подручными Берии» - «Записки Берии в ПБ ЦК № 794/б от _____ марта 1940 г.» (дата, повторим, отсутствует).

Смысл состоит в том, что несколько десятков тысяч иностранных военнопленных предлагается расстрелять «в особом» порядке по решению «тройки» НКВД персонального состава. Как неоднократно отмечалось в многочисленных исследованиях и публикациях, такой порядок осуждения на смертную казнь – полный правовой абсурд.

Во-первых, потому, что «тройки», имевшие право осуждать на расстрел – и имевшие должностной, а не персональный состав – были упразднены еще в ноябре 1938 г., и в 1940 г. таких «расстрельных» троек просто не было.

Во-вторых, потому, что «Особое совещание» при НКВД (ОСО), которое и подразумевается под «особым порядком», могло осуждать максимум на 8 лет исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) – на что, собственно, и были осуждены военнопленные поляки, участвовавшие в 1940-41 гг. в строительстве шоссе Москва-Минск – поскольку права осуждать на расстрел у Особого совещания не было (см. Приложение № 5).

И эта «Записка», повторим – сейчас главный доказательный документ, на основании которого всех пытаются убедить в том, что польские военнопленные в Катыни (а также в Медном в Твери и в Пятихатках под Харьковом) были расстреляны органами НКВД.

Есть еще один принципиально-важный вопрос, о котором никогда не говорят в Польше и других странах, эксплуатирующих «геббельсовскую» (точнее – «польско-геббельсовскую») версию «Катыни», - МОТИВ преступления.

Как известно, для расследования любого преступления – а «Катынский расстрел», очевидно, является уголовным преступлением – важным является выяснение мотива.

Ответ на вопрос о мотиве – наряду с другими фактами и обстоятельствами дела – дает ответ и на вопрос о том, кто все же расстрелял поляков. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Был ли мотив расстрела военнопленных поляков у СССР? – однозначно нет. У фашистской Германии – безусловно. Чтобы не быть голословными, обратимся к фактам.

Мотива расстрела военнопленных у руководства СССР, повторим, не было никакого, - он отсутствовал полностью (не считая лишенных всякой логики и здравого смысла надуманных обвинений в нашей «кровожадности» или «мести Сталина», которые по этой причине не рассматриваются).

Предстояла война с Германией – сомнений в этом у советского правительства не было. Военнопленные поляки, особенно офицеры, - это кадровый резерв для развертывания армии, которая будет воевать против общего врага. В этих условиях их расстрелять – полный политический абсурд. Использовать на работах – да, но не расстреливать. В этом заключается ответ на вопрос, почему поляков СССР очевидно не расстреливали.

Другое дело – Германия. Все мотивы налицо: уничтожить всех – прежде всего военных – кто в дальнейшем может быть использован для войны против Германии, особенно учитывая ненависть, которую испытывали к немцам многие поляки и не меньшую расовую ненависть последних к славянам, которых они считали «унтерменшами» («недочеловеками»; вспомним хотя бы гитлеровский план «окончательного решения польского вопроса»).

Таким образом, ответ на вопрос, кто был заинтересован в уничтожении – и кто расстрелял – польских военнопленных под Смоленском вполне очевиден: их расстреляли немцы из немецкого оружия немецкими пулями и, подчеркнем, чисто немецким способом – выстрелом в затылок на краю расстрельного рва, столь часто применявшийся гитлеровцами для целей массового уничтожения и захоронения жертв в десятках городах и населенных пунктах по всей Европе.

Все эти аргументы и факты, повторим, или сознательно игнорируются и извращаются, или просто откровенно замалчиваются заинтересованными антироссийскими польскими и, в целом, западными силами, и их сторонниками в РФ. Именно поэтому о них нужно постоянно напоминать и использовать.

4. «КАТЫНСКИЙ ВОПРОС» СЕГОДНЯ

Как уже отмечалось, «Катынский вопрос» в настоящее время является инструментом гибридной, информационно-психологической войны коллективного Запада против России (и против правды истории Второй мировой войны в целом), наносящий серьезный ущерб нашим интересам и политическому имиджу страны.

Наглядными (зримыми) воплощениями этого «антисимвола», выполняющими функции антироссийских политико-пропагандистских Центров, которые мы позволили создать на собственной территории, являются расположенные под Смоленском и в Тверской области Мемориальные комплексы (МК) «Катынь» и «Медное», на протяжении многих лет являющиеся объектом регулярных посещений различными польскими делегациями, неизменно использующими эти посещения для «поддержания» на должном уровне общественного внимания интерес к «Катынскому мифу».

В первую очередь, это относится к МК в Смоленске, являющимся «стержнем» тянущейся с 1943 г. «Катынской истории».

Само слово «Катынь», повторим, стало одним из главных символов и, одновременно, инструментов информационно-психологической прокси-войны Запада против нашей страны в рамках проводимой политики фальсификации и переписывания истории Второй мировой войны, с целью принижения роли Советского Союза как главного победителя фашизма в Европе, а также попыток возложить на нашу страну равную с фашистской Германией ответственность за развязывание этого крупнейшего военного конфликта ХХ века.

«Катынь» сейчас – имя нарицательное, когнитивный антисоветский, антироссийский и русофобский «знак-антисимвол».

Особой непримиримостью в «Катынском деле» отличается современная Польша, выступающая в авангарде антироссийской политики борьбы с «исторической памятью».

Словосочетание «Катынь» сейчас широко используется не только в отношении собственно «Катынского вопроса», но и как собирательный «когнитивный анти-образ» с заранее заложенным в нем антисоветским и русофобским смыслом, используемым для обвинения нашей страны в различного рода «преступлениях» периода Второй мировой и Великой отечественной войн.

В частности, «Малой Катынью» в Польше называют события, связанные с проведением летом 1945 г. на территории Белостокского воеводства в районе Августовских лесов чекистско-войсковой операции по очищению территории от действовавших там бандформирований, включая членов бывшей Армии Крайовой (АК), безапелляционно обвиняя советские руководство в гибели нескольких сотен АКовцев, хотя официально гибель польских граждан в результате этой операции не подтверждена до сих пор (при этом жертвами этих хорошо вооруженных бандформирований, совершавших вылазки и диверсии, становились солдаты и офицеры Красной армии, сотрудники НКВД, евреи, члены Польской рабочей партии, сотрудники Управления общественной безопасности, сотрудники милиции и просто люди, симпатизировавшие новой власти).

До недавнего времени (сейчас, очевидно, тем более) «Украинской Катынью», с подачи Польши, называли события, связанные с захоронениями жертв расстрелов периода Второй мировой войны явно немецкого происхождения в Быковне под Киевом, которые также бездоказательно объявлялись «преступлением СССР».

Как отмечалось, польский Мемориальный комплекс под Смоленском, созданный на месте массового расстрела польских военнопленных, также называется «Катынским» – по названию поселка, расположенного в нескольких километрах западнее и не имеющего к этому расстрелу никакого отношения – поскольку эта местность, находящаяся в 15 км от Смоленска, исторически всегда называлась и называется теперь «Козьи Горы».

Эта преднамеренная «топонимическая подмена» (слияние местного топонима «Катынь» с «политическим топонимом» «Катынь») была осуществлена пропагандистскими службами Третьего рейха специально с целью придания ему заведомо зловещего, «демонического» смысла для использования в качестве «когнитивно-семантического инструмента» антисоветской, а затем и антироссийской пропаганды (по-польски «KAT» означает «палач»).

Именно «политический концепт (смысл)» этого термина был определяющим для применения названия Катынь к месту расстрела польских военнопленных под Смоленском.

В этой связи, в качестве контрпропагандистской меры по дезавуированию этого, без преувеличения, одного из главных инструментов западной антироссийской пропаганды, представляется важным и своевременным переименовать «МК Катынь» в МК «Козьи Горы» в соответствие с правилами местной топонимики, о которых говорилось выше, вопрос, о чем давно ставит смоленская общественность.

Напомним, главным официальным источником информации по т.н. «Катынскому делу» в настоящее время остается 159 Уголовное «Катынское» дело, расследовавшееся Главной военной прокуратурой (ГВП) в 1990 – 2004 гг.

В этой связи, возникает закономерный вопрос: к чему в итоге пришло следствие и каковы главные выводы, полученные в ходе пятнадцатилетнего расследования этого дела, закрытого и частично засекреченного ГВП в 2004 г. (части из 183 томов которого был присвоен гриф «Совершенно секретно», а части – «Для служебного пользования») ?

Его основные положения изложены в Меморандумах Минюста РФ в ЕСПЧ 2010-12 гг., о которых говорилось выше, которые, повторим, сводятся к тому, что никаких документов и свидетельств, доказывающих вину НКВД СССР и его руководителей в расстреле военнопленных поляков в 1940 г. не выявлено. Т.е. содержат вывод об отсутствии доказательств расстрела поляков в Катыни Советским Союзом (Приложение №7).

Таким образом, выявленные в последнее время новые факты и документы, связанные с «Катынским делом», а также четко сформулированная официальная позиция РФ об отсутствие доказательств причастности руководства СССР к «Катынскому расстрелу», содержащаяся в Меморандумах Министерства юстиции РФ, дают возможность с полным основанием подтвердить законность выводов «Комиссии Н. Бурденко».

Из этого и следует исходить.

ВЫВОДЫ

Главные выводы сводятся к следующему.

1. Никаких документов, подтверждающих расстрел поляков – как и вынесения самого смертного приговора – органами НКВД в 1940 г. в ходе проведенного в рамках 159 Уголовного дела расследования не обнаружено, факт их расстрела СССР не доказан;

2. Существуют только «этапные» списки, свидетельствующие о доставке польских военнопленных, содержавшихся в Старобельском, Осташковском и Козельском лагерях в распоряжение НКВД по Харьковской, Тверской и Смоленской области, которые «доказательством» их расстрела не являются и не могут являться;

3. Дальнейшая их судьба юридически достоверно не установлена;

4. Факт гибели в результате расстрела доказан только в отношении 1803 польских военнопленных, из числа которых «опознаны 22 лица».

Оставшиеся «1380 не идентифицированных трупов обнаружены и эксгумированы в 1944 г. в Катынском лесу Комиссией Бурденко».

5. Выводы «Сообщения Комиссии Бурденко» 1944 г. – приобщенные к материалам Нюрнбергского трибунала в качестве официального документа СССР – до настоящего времени никем официально не опровергнуты и в судебном порядке не оспорены;

6. «Катынский расстрел» не был признан никаким компетентным национальным или международным судом преступлением Советского Союза;

7. Отсутствие документов о вынесении военнопленным полякам смертного приговора и документов о его исполнении (расстреле) – при наличии очевидных признаков неаутентичности (поддельности) т.н. «Тройки документов из Особой папки» («Записки Берии 1940 г.» и «Записки Шелепина 1959 г.»), подтвержденных Конституционным судом РФ во время суда над КПСС в 1992 г. – очевидно свидетельствует о том, что таких решений и документов не существует и подтверждает вывод о том, что поляков в 1940 г. НКВД СССР не расстреливало;

8. Направление Министерством юстиции РФ в 2010-2012 гг. в ЕСПЧ Меморандумов, составленных на основании материалов 159 Уголовного «Катынского» дела, содержащих вывод об отсутствии доказательств вины Советского Союза в расстреле военнопленных поляков в 1940 г., является выражением официальной правовой позиции Российской Федерации по этому вопросу.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Amtliches Material zum Massenmord von KATYN. – Berlin, 1943

2. Сообщение специальной Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками пленных польских офицеров // Правда от 3.03.1952

3. Swiatek Romuald. The Katyn forest. L.: Panda press, 1988, p. 13-15

4. См., например, «рассекреченную» в 2010 г. Главархивом РФ «Записку А. Шелепина 1959 г.»: http://www.rian.ru/images/22775/56/227755634.jpg?667; там же опубликованы другие документы «тройки». В действительности, эти «рассекреченные» документы ранее уже неоднократно публиковались в РФ и за рубежом, а также были представлены Конституционному суду в 1992 г. в связи с т.н. «Делом КПСС», - см., в частности: Швед В.Н. Тайна Катыни. – М.: Алгоритм, 2007, с. 530-539

5. Катынь / Статья из Большой Российской энциклопедии, т. 13, 2009, с. 370

6. Сообщение специальной Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками пленных польских офицеров; Тайны Катынской трагедии. Материалы «Круглого стола», проведенного в ГД РФ 19 апреля 2010 г. / Издание 2-е, доп., подготовлено С.П. Обуховым и А.Ю. Плотниковым; подбор док. и комм.: А.Ю. Плотников. – М., 2011, с. 182, 185

7. В.И. Илюхин, А.Ю. Плотников «Катынский вопрос» на Нюрнбергском процессе. Или еще раз об уроках истории // Правда от 15.02.2011

8. БСЭ. Изд. 2-е. – М., 1953, т. 20, с. 390

9. см., в частности: http://ymuhin.ru/node/697/tverskoi-sud-ustanovil-plennykh-polxskikh-ofitserov-rasstrelyali-nemtsy-v-1941-godu

10. Отчет членов Польского КК Скаржинского и Водзинского / Катынская драма / Сост. и ред. Яснов О.В. – М.: Политиздат, 1991, с. 98, 100; Военно-исторический журнал (ВИЖ), № 11/1990, с. 33; Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сборник материалов. В 7 т. – Т. 3, М., 1958, с. 187; Франтишек Гаек Катынские доказательства – Прага, 1946 / Пер. на русский: http://www.katynbooks.ru/hajek/Hajek.html; ВИЖ, № 4/1991, с. 86, 88; Тайны Катынской трагедии. Материалы «Круглого стола», проведенного в ГД РФ 19 апреля 2010 г. / Отв. за выпуск В.И. Илюхин. – М., 2010, с. 26, 27; Amtliches Material zum Massenmord von KATYN.

11. Сообщение специальной Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками пленных польских офицеров // Правда от 3.03.1952; Тайны Катынской трагедии. Материалы «Круглого стола», проведенного в ГД РФ 19 апреля 2010 г. / Отв. за выпуск В.И.Илюхин. – М., 2010, с. 31, 32

12. Корнилова О.В. KATYN-1943: Возникновение и генезис одного из концептов информационной войны / 75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке / отв. ред. Ю.А. Никифоров. М., СПб., 2020. С. 571-584; Корнилова О.В. Возникновение и становление «Катыни» как места памяти: пропагандистская операция Третьего рейха в 1943 году // Журнал НОО – Наука. Общество. Оборона – 2021, т. 9. № 3 (электронный ресурс): https://www.noo-journal.ru/vak/2021-3-28/article-0289/

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Из «Сообщения Комиссии Бурденко» 1944 г. (извлечение)

2. Из Обвинительного заключения международного Нюрнбергского трибунала (извлечение)

3. Ф.Гаек Заявление по т.н. «Катынскому делу» 1952 г.

4. Отчет Польского Красного Креста К.Скаржинского

5. Положение об Особом совещании при НКВД СССР

6. Первая страница «Записки А.Шелепина 1959 г.»

7. Из Меморандумов Минюста РФ ЕСПЧ 2010-2012 гг. (извлечение)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Из «Сообщения Специальной Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров» от 24 января 1944 г.

ДОКУМЕНТЫ, НАЙДЕННЫЕ НА ТРУПАХ

Кроме данных, зафиксированных в акте судебно-медицинской экспертизы, время расстрела немцами военнопленных польских офицеров (осень 1941 г., а не весна 1940 г., как утверждают немцы) устанавливается также и обнаруженными при вскрытии могил документами, относящимися не только ко второй половине 1940 г., но и к весне и лету (март – июнь) 1941 г.

Из обнаруженных судебно-медицинскими экспертами документов заслуживают особого внимания следующие:

1. на трупе № 92:

Письмо из Варшавы, адресованное Красному Кресту в Центральное Бюро военнопленных – Москва, ул. Куйбышева, 12. Письмо написано на русском языке. В этом письме Софья Зигонь просит сообщить местопребывание ее мужа Томаша Зигоня. Письмо датировано 12.IX.40 г. На конверте имеется немецкий почтовый штамп – «Варшава, IX – 40» и штамп – «Москва, почтамт 9 экспедиция, 28.IX – 40 года» и резолюция красными чернилами на русском языке: «Уч. установить лагерь и направить для вручения. 15.IX – 40 г.» (подпись неразборчива).

2.На трупе № 4:

Почтовая открытка, заказная № 0112 из Тарнополя с почтовым штемпелем «Тарнополь 12.XI – 40 г.

Рукописный текст и адрес обесцвечены.

3. На трупе № 101:

Квитанция № 10293 от 19.XII – 1939 г., выданная Козельским лагерем о приеме от Левандовского Эдуарда Адамовича золотых часов. На обороте квитанции имеется запись от 14 марта 1941 г. о продаже этих часов Ювелирторгу.

4. На трупе № 46:

Квитанция (№ неразборчив), выданная 16.XII – 1939 г. Старобельским лагерем о приеме от Арашкевича Владимира Рудольфовича золотых часов. На обороте квитанции имеется отметка от 25 марта 1941 г. о том, что часы проданы Ювелирторгу.

5. На трупе № 71:

Бумажная иконка с изображением Христа, обнаруженная между 144 и 145 страницами католического молитвенника. На обороте иконки имеется надпись, из которой разборчива подпись – «Ядвиня» и дата «4 апреля 1941 г.»

6. на трупе № 46:

Квитанция от 6 апреля 1941 г., выданная лагерем № 1-ОН о приеме от Арашкевича денег в сумме 225 рулей.

7. На том же трупе № 46:

Квитанция от 5 мая 1941 г., выданная лагерем № 1-ОН о приеме от Арашкевича денег в сумме 102 рубля.

8. На трупе № 101:

Квитанция от 18 мая 1941 г., выданная лагерем № 1-ОН о приеме от Левандовского Э. денег в сумме 175 рублей.

9. На трупе № 53:

Неотправленная почтовая открытка на польском языке в адрес: Варшава, Багателя 15 кв. 47 Ирене Кучинской. Датирована 20 июня 1941 г. Отправитель Станислав Кучинский.

Источник: газета «Правда» от 3 марта 1952 г.

Комментарий

Эта выдержка из «Сообщения Специальной Комиссии Бурденко» - подвергающегося наибольшим нападкам, фальсификациям и шельмованию со стороны апологетов «польско-геббельсовской» версии Катынского расстрела – документальное подтверждение факта, что расстрелянные в Козьих Горах поляки были живы и во второй половине 1940 и в первой половине 1941 г., прямо указывая на исполнителя расстрела военнопленных – немецко-фашистское командование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Из Обвинительного заключения Нюрнбергского военного трибунала от 19.11.1945 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ

Союз Советских Социалистических республик,

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,

Соединенные Штаты Америки,

Французская Республика

О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е З А К Л Ю Ч Е Н И Е

РАЗДЕЛ III ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Убийства и жестокое обращение с военнопленными и другими военнослужащими стран, с которыми Германия находилась в состоянии войны, а также с лицами, находившимися в открытом море

Обвиняемые убивали и жестоко обращались с военнопленными, лишая их необходимой пищи, жилья, одежды, медицинского ухода, заставляя их работать в нечеловеческих условиях, пытая их; подвергая их нечеловеческим унижениям и затем убивая их…. Эти убийства и жестокое обращение производилось вопреки международным конвенциям, в особенности ст.ст. 4,5,6 и 7 Гаагских правил 1907 г. и ст.ст. 2,3,4 и 6 Конвенции о военнопленных (Женева 1929 г.), законам и обычаям войны, как они вытекают из уголовных законов всех цивилизованных наций…, а также предусмотрены ст. 6 (b) Устава Международного Военного трибунала.

….«В сентябре 1941 г. в Катынском лесу близ Смоленска были произведены гитлеровцами массовые убийства пленных польских офицеров.

В Югославии по приказу германского командования и оккупационных властей в лице главных чиновников полиции и войск СС (генерал-лейтенанта полиции Регенер) и офицеров связи (генерал Кюбнер и др.) в период с 1941 по 1943 г.г. расстреливались военнопленные» …

Источник: Газета ПРАВДА № 250 от 19 октября 1945 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЗАЯВЛЕНИЕ чехословацкого профессора судебной медицины Ф.Гаека по поводу так называемого «Катынского дела»

ПРАГА, 10 марта (ТАСС). Под заголовком «Чехословацкий ученый отвергает американские провокационные заявления» газета «Лидове демокрацие» напечатала вчера заявление профессора судебной медицины Карлова университета в Праге Франтишека Гаека, основывающегося на личных наблюдениях в качестве и на непосредственных наблюдениях и непосредственных доказательствах, полученных весной 1943 года на месте преступления гитлеровцев в Катынском лесу.

Будучи представителем судебной медицины, говорится в заявлении, считаю своей обязанностью высказать свое мнение по поводу возобновления Соединенными Штатами Америки так называемого «Катынского дела», тем более, что я лично побывал на самом месте преступления в то время, когда гитлеровские нацисты начали против Советского Союза кампанию в связи с так называемым «Катынским делом», а также лично участвовал в осмотре трупов в Катынском лесу весной 1943 года.

Цель гитлеровских военных преступников в связи с так называемым «Катынским делом» была уже тогда ясна. Они хотели отвлечь внимание всего мира от тех ужасных преступлений, которые они совершили в Польше и Советском Союзе, в которых они позднее были изобличены и за которые были осуждены Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Я лично уже с самого начала считал всю нацистскую пропаганду вокруг так называемого «Катынского дела» лживой и вымышленной. Поэтому я хочу, как судебно-медицинский эксперт и очевидец, представить установленные факты, изобличающие нацистов в постыдном мошенничестве.

Характерен уже сам по себе способ, каким гитлеровцы организовали поездку в Катынский лес 12 профессоров-экспертов из стран, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. Тогдашнее министерство внутренних дел протектората (Протектората Богемии и Моравии – А.П.) передало мне приказ гитлеровских оккупантов направиться в Катынский лес, указывая при этом, что если я не поеду и сошлюсь на болезнь (что я и делал), то мой поступок будет рассматриваться как саботаж и в лучшем случае я буду арестован и отправлен в концентрационный лагерь. Из Берлина, куда съехались все члены этой экспертизы из отдельных оккупированных стран, мы были доставлены на самолете в Смоленск, где нас ожидали нацисты и где у них все уже было подготовлено.

Поражала бросающаяся в глаза подготовленность, и у меня с первого же момента сложилось твердое убеждение, что все это страшное злодеяние совершили сами же нацисты. В этом меня окончательно убедило сообщение советской Специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров, которое я прочитал в чешском переводе уже в 1945 году и с которым я полностью солидаризировался на основе личных моих наблюдений, заключений и доказательств.

При этом подчеркиваю, что установление фактов я произвел весной 1943 года, т.е. значительно раньше, чем это установление и расследование производилось советской Специальной комиссией, приступившей к выполнению этой задачи осенью 1943 года, после освобождения Смоленска, так что мое суждение было, принимая во внимание более благоприятные условия для судебно-медицинской экспертизы, еще точнее. Сразу же после освобождения Чехословакии в1945 году я издал брошюру «Катынские доказательства», в которой описал расположение, величину и глубину общих могил, в которых были зарыты казненные гитлеровцами польские офицеры, определяя количество последних в 8000.

Кроме того, я занимался вопросом, сколько времени прошло с момента уложения трупов в раскопанные могилы в Катынском лесу, я на основании таких наблюдений и вскрытия нескольких трупов установил, что трупы, безусловно, не могли лежать там 3 года, как это утверждали гитлеровцы, а только очень короткий срок, максимально не более одного года.

Показания свидетелей, допрошенных самими гитлеровцами, использованные для изданного ими тогда отчета, были неопределенны, противоречивы, потому что ни один из них не был непосредственным очевидцем. Мы же не имели возможности изучить их показания или убедиться в том, говорят ли они правду.

Решающими поэтому были иные обстоятельства и, прежде всего, степень разложения трупов. Трупы очень хорошо сохранились, лишь в некоторых случаях отсутствовали мягкие покровы в области темени, но су ставы не были отделены, сохранились нос, губы, пальцы, даже кожа на теле. Если мы сравним то, что мы нашли здесь, с тем, что было найдено в общих могилах на пути так называемого похода смерти от западных границ Чехии к Терезину, особенно с тем, что было найдено в общей могиле вблизи Богосудова, где от трупов, несмотря на то, что они лежали в земле лишь 6-8 месяцев, оставались одни скелеты, - мы неизбежно придем к заключению, что трупы в Катынском лесу не могли быть погребены за три года до этого, но были погребены только за год, самое большое за полтора года до нашего прибытия.

Об этом свидетельствовало также установленное экспертизой начало адипоцирации трупов в могиле №5, куда проникла вода. Адипоцирация – это превращение мягких частей в особую серо-белую клейкую массу, которая, как пок5азывает опыт, образуется через год на коже и в подкожной ткани, через два года – в мягких частях на поверхности тела и приблизительно через три года – во внутренних органах, грудной и брюшной полости. Если бы трупы лежали в могиле №5 три года, этот процесс захватил бы и внутренние органы, но этого не было.

Форменная одежда польских офицеров совершенно сохранилась, ее отдельные части можно было снять с тела без повреждения, расстегнуть пуговицы, ткань не истлела и не расползалась. Металлические части, как, например, сапожные гвозди или пряжки, несколько заржавели, но кое-где сохранили свой блеск. Табак в портсигарах был желтый, не испорченный, хотя за три года пребывания в земле и табак, и ткань должны были сильно пострадать от сырости.

На одежде некоторых трупов были обнаружены кругловатые отверстия с рваными краями и лучеобразные (4 луча), но под ними на теле не было никаких повреждений, за исключением одного случая – сломанного ребра. Немцы сделали заключение, что эти отверстия были сделаны четырехгранными русскими штыками, которыми гнали жертвы на место расправы. Но хотя русские штыки и четырехгранные, у них долотообразное острие, и так как штыки нигде не проникали глубоко в тело, то эти четырехгранные отверстия не могли быть произведены русскими штыками. В качестве дальнейшего доказательства немцы привели то обстоятельство, что на могилах были обнаружены 5-летние сосенки, имевшие на разрезах ближе к середине малозаметные темноватые полоски. Происхождение такой полоски объяснили тем, что 2-летняя сосенка была пересажена на могилу и после пересадки в том году перестала расти, отчего и получилась полоска. Однако вызванный немцами лесничий заявил, что сосенка плохо принялась и что она росла в тени высоких деревьев. Таким образом, эта полоска могла произойти не от пересадки, а от других причин. Мы, разумеется, эту сосенку не видели, так как могила была уже открыта, а нам принесли какую-то сосенку лишь для показа.

Любопытно также, что польские офицеры были застрелены из револьверов немецкого производства – фирмы Г.Геншоу и Ко в Дурлахе, около Карсруэ. Кроме того, характерно для всего этого дела, что русская комиссия обнаружила на различных трупах 9 документов, помеченных датами от 12 сентября 1940 года и до 20 июня 1941 года.

Небезынтересно происходило также составление тогдашнего отчета с подписями судебно-медицинских экспертов из оккупированных европейских стран. Некоторые из членов экспертизы не владели в такой степени немецким языком, чтобы суметь написать научный отчет. Написал его и стилизовал немецкий врач из Бреславля (по-польски – Вроцлава. – Ред.) Бутц, который позже погиб. Написав и стилизовав отчет, он собрал нас, прочел и дал подписать.

Так было создано творение гитлеровской пропаганды, которое в настоящий момент снова предназначено для подлого использования против Советского Союза.

Как представитель науки, который собственными глазами и на основании неопровержимых научных фактов убедился в преступной пропаганде и подлом обмане гитлеровских фашистов в так называемом «Катынском деле», а также в том, что гитлеровский отчет об убийствах в Катынском лесу был умышленно составлен против Советского Союза, чтобы гитлеровские фашисты могли замести следы своих собственных преступлений, и что эти массовые убийства в Катынском лесу, как и ряд других массовых убийств, совершили сами гитлеровские фашисты, я могу только сказать, что нынешняя американская кампания в связи с так называемым «Катынским делом» является такой же пропагандой против Советского Союза, какой была гитлеровская в 1943 году.

Поэтому я призываю ученых и научных работников во всем мире поднять свой голос против американской кампании в связи с так называемым «Катынским делом», которое пытаются снова подло использовать против Советского Союза.

Источник: Газета ПРАВДА от 12 марта 1952 г.

Примечание

В 1946 г. доктор Гаек издал в Праге на чешском языке брошюру «КАТЫНСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (DŮKAZY KATYNSKÉ, Prof. Dr František Hájek, Praha,1946), которую он сопроводил следующим комментарием:

«Эту работу я издал по собственной инициативе, никто меня к этому не призывал и приказаний это сделать я ни от кого не получал, т.е. ни от чешских, ни от русских учреждений. Сокращенно я изложил эту работу на собрании Общества Чешских врачей 9-го июля 1945 г. Я хотел было сделать это сразу же, как только в освобожденной стране Общество Чешских врачей начнет свои регулярные собрания, но мой арест (чешскими властями в связи с участием Ф.Гаека в Катынской «Комиссии иностранных судмедэкспертов – А.П.) этому помешал.

… Каждому из нас (членов Комиссии судмедэкспертов – А.П.) было ясно, что если бы мы не подписали протокол, который составили проф. Бутц из Вроцлава и проф. Оршос из Будапешта, то наш самолет ни в коем случае не вернулся бы…

Советские власти нашу ситуацию поняли, разумеется, совершенно правильно и поэтому надо поклониться власти Советов, которая в своем великодушии не требовала нашего наказания, ибо осознавала, что тот, кто не был бы осмотрителен, того заставили бы замолчать навсегда. Правда все-таки всегда победит»

Источник: http://www.katynbooks.ru/hajek/Hajek.html

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

№ 18. Доклад из Катыни. Отчет для служебного пользования Польского Красного Креста (извлечения)

Отчет Технической комиссии Польского Красного Креста о ходе работ в Катыни

17 апреля 1943 года комиссия с временным составом из 3 человек приступила к работе, распределение которой было следующим:

1) г-н Ройкевич Людвик — исследование документов в секретариате тайной полиции;

2) г-н Колодзейский Стефан и Водзиновский Ежи — розыск и сохранение документов, обнаруженных на останках в катынском лесу.

В этот день, однако, в работе наступил перерыв в связи с приездом польской делегации, состоящей из офицеров-военнопленных, находящихся в офицерских лагерях в Германии.

Члены комиссии Польского Красного Креста имели возможность совместно осмотреть рвы, а также документы. […]

Последовательность работ была следующей:

а) откапывание и извлечение на поверхность останков,

б) изъятие документов,

в) осмотр врачом неидентифицированных останков,

г) захоронение останков.

Время работы было установлено с 8 до 18 часов с полуторачасовым перерывом на обед.

Комиссия отмечает, что извлечение останков было сопряжено с большими трудностями, так как они были сильно спрессованы, хаотически сброшены в рвы, частью с руками, связанными за спиной, частью со снятыми и наброшенными на голову шинелями, причем шинели были на шее стянуты шнурами, руки же связаны за спиной и также подвязаны шнуром, который был прикреплен к шнуру, стягивающему шинель на шее. Так связанные трупы находились главным образом в специальном рве, залитом грунтовыми водами, из которого извлечено только членами комиссии ПКК 46 жертв. Немецкие военные власти в связи с тяжелыми условиями при эксгумации такого рода хотели вообще этот ров засыпать. Только в одном из рвов найдено около 600 трупов, уложенных ровными рядами лицом к земле.

Большую трудность представляло отсутствие достаточного количества резиновых перчаток. Извлечение трупов производилось окрестными жителями, которые были мобилизованы германскими властями.

Вынесенные на носилках из рвов трупы укладывали в ряд и приступали к поиску документов таким образом, что каждый труп отдельно обыскивали двое рабочих в присутствии одного члена комиссии ПКК. Рабочие разрезали все карманы, извлекали содержимое, вручая все найденные предметы члену комиссии ПКК. Как документы, так и найденные предметы вкладывались в конверты, носящие очередной номер, причем тот же номер, выбитый на металлической пластинке, прикреплялся к трупу. С целью более тщательного и детального поиска документов распарывали даже белье и обувь. В случае необнаружения каких-либо документов или памятных предметов вырезались монограммы (если таковые имелись) с одежды или же белья.

Члены комиссии, занятые поиском документов, не имели права их просмотра и сортировки. Они обязаны были только упаковывать следующие предметы:

а) бумажники со всем их содержимым;

б) всевозможные бумаги, найденные россыпью;

в) награды и памятные предметы;

г) медальоны, крестики и пр.;

д) погоны;

е) кошельки;

ж) всевозможные ценные предметы.

[…] Наполненные таким образом конверты, перевязанные проволокой или бечевкой, в порядке номеров укладывали на подвижном столе, специально предназначенном для этой цели, затем их принимали немецкие власти и отправляли мотоциклом два раза в день, то есть в полдень и вечером, в бюро секретариата тайной полиции. Если документы не умещались в одном конверте, их помещали во второй, имеющий тот же номер.

В бюро секретариата тайной полиции документы, доставленные военным мотоциклистом, вручали германским властям. Предварительное изучение документов и установление фамилий проводилось при участии трех немцев и представителей Технической комиссии ПКК. Вскрытие конвертов проводилось в присутствии поляков и немцев. Документы, в том состоянии, в котором они находились при останках, тщательно деревянными палочками очищались от грязи, жира и гнили. В первую очередь делался упор на поиск тех документов, которые дали бы неопровержимую возможность установить фамилию и имя жертвы. Эти данные получались из документов, удостоверяющих личность, или из паспортов, служебных удостоверений, мобилизационных карточек либо свидетельств о прививках в Козельске. При отсутствии такого рода документов исследовались другие, такие, как: корреспонденция, визитные карточки, записные книжки, листки с записями и т. п. Бумажники и кошельки с банкнотами эмиссии Польского Банка сжигались, банкноты в иностранной валюте, кроме русской, так же как все монеты и золотые предметы, складывались в конверты.

Установленные фамилии, так же как и содержимое конверта, записывал на отдельном листе бумаги немец на немецком языке под тем же номером. Комиссия разъясняет, почему первоначально списки составлялись только на немецком языке. Немецкие власти заявили, что списки с фамилиями будут немедленно отсылаться в Польский Красный Крест, как и документы после их использования. В связи с вышеизложенным у комиссии не было повода составлять второй список, тем более что в начальной фазе работы персонал Технической комиссии ПКК был очень малочисленным. Если возникали трудности с расшифровкой анкетных данных, то под очередным номером записывалось «личность не установлена», однако найденные документы перечислялись. Такие документы пересылались немецкими властями в специальную химическую лабораторию для более детального исследования. В случае получения положительного результата фамилия жертвы вносилась под тем же номером, но в дополнительный список. Следует также отметить, что среди убитых были и останки без всяких документов либо памятных знаков. Однако и они снабжались порядковым номером и примечанием в списке «личность не установлена».

После записи на листе бумаги о содержимом конверта документы либо предметы вкладывались в новый конверт, снабженный тем же номером, на конверте также перечислялось его содержимое. Эту операцию выполняли немцы. Таким образом, просмотренные, рассортированные и пронумерованные конверты складывались в порядке нумерации в ящики. Они оставались в исключительном распоряжении германских властей. Списки, напечатанные немцами на машинке на немецком языке, не могли быть сверены комиссией с черновиком, так как она уже не имела к ним доступа. […]

Одновременно комиссия подчеркивает, что при изучении документов дневники, воинские приказы, некоторые письма и т. п. забирались германскими властями для перевода на немецкий язык. Все ли они были возвращены и вложены в соответствующие конверты, комиссия утверждать не может.

Во время работы Технической комиссии ПКК в катынском лесу в период с 15 апреля по 7 июня 1943 года эксгумировано всего 4243 трупа, из которых 4233 изъято из семи могил, находящихся на небольших расстояниях одна от другой и раскопанных в марте 1943 года германскими военными властями. Из упомянутых семи могил извлечены все останки.

Восьмая могила, находящаяся на расстоянии примерно 200 метров на юг от первой группы могил, была обнаружена 28 июня 1943 года и из нее извлечено только 10 трупов. Они были захоронены в открытой тогда еще шестой братской могиле. Принимая во внимание летнее время, германские власти отдали распоряжение о перерыве в работах по эксгумации до сентября 1943 года, в связи с чем восьмая могила после извлечения упомянутых выше останков была засыпана.

Очень тщательно и на всей территории проведенное немцами зондирование в связи с тем, чтобы объявленная пропагандой цифра в 12 тысяч трупов не слишком расходилась с действительностью, позволяет предполагать, что больше могил уже не будет. В восьмой могиле, судя по ее установленным размерам, число трупов не должно превышать нескольких сотен. Это зондирование территории обнаружило ряд массовых захоронений русских в различной степени разложения трупов вплоть до скелетов.

Общее число эксгумированных трупов в количестве 4241 было захоронено в шести новых братских могилах, выкопанных вблизи от рвов, где производились расстрелы. Останки двух генералов захоронены в отдельных одиночных могилах.

Над каждой братской могилой установлен деревянный крест высотой в два с половиной метра, а под крестом посажено немного полевых цветов. На поверхности братской могилы выложен большой крест из дерна. Могилы пронумерованы в порядке их создания для сохранения порядковых номеров учета извлеченных останков. Останки укладывались по порядку номеров головами к востоку один возле других, голова — несколько выше, а руки — сложены на груди. Каждый слой останков присыпан землей в 20—30 см. […]

Резюмируя вышеизложенное, комиссия констатирует, что:

1) извлеченные из рвов останки находились в стадии разложения, поэтому их опознание было просто невозможно. В то же время мундиры сохранились довольно хорошо, особенно все металлические части, такие, как знаки различия, награды, орлы, пуговицы и т. п.;

2) причиной смерти был выстрел, направленный в область основания черепа;

3) из документов, найденных на трупах, следует, что убийство имело место в период с конца марта до начала мая 1940 года;

4) работа в Катыни проходила под постоянным контролем германских властей, которые установили пост при каждой группе работающих членов комиссии;

5) вся работа была выполнена членами Технической комиссии ПКК, германскими властями и жителями окрестных деревень, число которых в среднем составляло 20—30 человек в день. Присылаемые также большевистские пленные в количестве по 50 человек в день использовались исключительно при выкапывании и засыпке могил и планировке территории;

6) общие условия работы были очень тяжелыми и нервно изматывающими. Кроме драматичности самого факта, разложение тел и отравленный в результате этого воздух создавали тяжелую и нервную атмосферу работы;

7) частые приезды различных делегаций, ежедневное посещение территории значительным количеством военных, вскрытие трупов, проводимое военными врачами-немцами и членами прибывающих делегаций, осложняли и так трудную саму по себе работу.

Поскольку председатель Технической комиссии г-н Хугон Кассур после отъезда 12.V.1943 года не смог возвратиться в Катынь, функции председателя Технической комиссии ПКК после окончания работ исполнял г-н Ежи Водзиновский.

Несколько слов пояснений к приведенному выше отчету: Требования немецкой пропаганды очень затрудняли работу Технической комиссии. Уже за два дня до выезда какой-либо важной делегации работы фактически прерывались, поскольку для их выполнения прибывало всего 7—10 рабочих. Объясняли это тем, что жители окрестных деревень не явились на работы, несмотря на полученный приказ.

Когда в Катынь съехались профессора медицины из Германии и государств, сотрудничающих с «осью», им для осмотра и вскрытия были предоставлены тела либо офицеров высших рангов, либо тех, кто кроме смертельного огнестрельного ранения получили также колотые штыковые раны или были связаны. […] Вскрытия, производимые иностранными профессорами, проходили без согласования с комиссией, что неоднократно затрудняло идентификацию. […]

Немецкие части, занимающие центральный участок фронта, получили приказ посетить Катынь. Ежедневно сотни людей осматривали место преступления. Вмешательство комиссии привело к тому, что эти посещения были ограничены определенными часами и были выделены поддерживающие порядок жандармы. […]

По пулям, извлеченным из трупов офицеров, а также по гильзам, найденным в песке, можно констатировать, что выстрелы производились из пистолетов калибра 7,65 мм. Представляется, что они могут быть немецкого происхождения.

Опасаясь, как бы большевики не использовали этого обстоятельства, германские власти бдительно следили за тем, чтобы ни одна пуля или гильза не была спрятана членами комиссии ПКК. Это распоряжение было наивным, а контроль невыполнимым: впрочем, доверенные сотрудники НКВД, проводившие катынский расстрел, могли иметь пистолеты любого происхождения.

До сего времени Главное правление Польского Красного Креста не получило результатов исследования останков в Катыни, проведенного доктором Водзиньским. Из его доклада после извлечения первых 1700 трупов следует, что, несмотря на гнилостный распад трупов из верхних слоев, благодаря песчаной-глинистой почве, частичной мумификации и произошедшие в трупах более глубоких слоев так называемые жировосковые изменения, удалось в 98 процентах случаев констатировать огнестрельное ранение черепа с входом в области затылка и выходом в лобной части, темени или на лице, в 0,4 процента — двойное огнестрельное ранение черепа сзади, в 1,5 процента случаев — огнестрельное ранение шеи.

Казимеж Скаржиньский

Варшава, июнь 1943 года

Источник: Катынская драма: Козельск, Старобельск, Осташков: судьба интернированных польских военнослужащих / Сост. и ред. Яснов О.В. – М.: Политиздат, 1991, с. 92-99 (впервые опубликовано в газете Odrodzenie. 1989. № 7)

Комментарий

Известный своей откровенно пропольской позицией в Катынском вопросе журналист В. Абаринов в 1991 г. раскрыл интересные подробности «обнаружения» этого документа, который очень не любят вспоминать в Польше, где на «Отчет Скаржинского» наложено негласное «табу».

Итак: «В феврале 1989 г. профессор В.Ковальский обнаружил и опубликовал так называемый «Секретный доклад», подготовленный генеральным секретарем ПКК Казимежем Скаржинским… В июне 1945 г. документ, существующий в единственном экземпляре, был передан поверенному в делах британского посольства в Варшаве, однако в Лондоне ему был присвоен гриф «совершенно секретно» (см.: Абаринов В. Катынский лабиринт. – М.: Новости, 1991, с. 120-121).

Совершенно очевидно, почему английское правительство присвоило гриф «совершенно секретно» этому «секретному» докладу в «одном экземпляре»: приведенные в нем факты не оставляют «камня на камне» от «Катынского мифа», показывая всю его изначальную лживость (очевидную и самому Скаржинскому), прямо указывая на виновников расстрела поляков в Козьих горах – немцев.

Ключевые положения «Доклада» выделены полужирным шрифтом и дополнительно подчеркиванием.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

№ 6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБОМ СОВЕЩАНИИ ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 1

Утверждено Политбюро ЦК ВКП (б) 8 апреля 1937 г.

Приложение к пункту 3 Протокола № 48

1. Предоставить Наркомвнуделу право в отношении лиц, признаваемых общественно-опасными, ссылать на срок до 5 лет под гласный надзор в местности, список которых устанавливается НКВД, высылать на срок до 5 лет под гласный надзор с запрещением проживания в столицах, крупных городах и промышленных центрах СССР, заключать в исправительно-трудовые лагеря и в изоляционные помещения при лагерях на срок до 5 лет, а также высылать за пределы СССР иностранных подданных, являющихся общественно-опасными.

2. Предоставить Наркомвнуделу право в отношении лиц, подозреваемых в шпионаже, вредительстве, диверсиях и террористической деятельности, заключать в тюрьму на срок от 5 до 8 лет.

3. Для осуществления указанного в п.п. 1 и 2 при Народном Комиссаре Внутренних Дел под его председательством действует Особое Совещание в составе:

а) Заместителей Народного Комиссара Внутренних Дел;

б) Уполномоченного НКВД по РСФСР;

в) Начальника Главного Управления Рабоче-Крестьянской Милиции;

г) Народного Комиссара Союзной Республики, на территории которой возникло дело.

4. В заседаниях Особого Совещания обязательно участвует Прокурор Союза ССР или его заместитель, который, в случае несогласия как с самим решением Особого Совещания, так и с направлением дела на рассмотрение Особого Совещания, имеет право протеста в Президиум ЦИК Союза ССР.

В этих случаях решение Особого Совещания приостанавливается впредь до постановления по данному вопросу Президиума ЦИК СССР.

5. Постановление Особого Совещания о ссылке и заключении в исправительно-трудовой лагерь и тюрьму каждого отдельного лица должно сопровождаться указанием причины применения этих мер, района ссылки и срока.

Примечания

Утверждено Постановлением ЦИК и СНК СССР «Об Особом Совещании при НКВД СССР» от 05.11.1934; изменения внесены в 1937 г. Впервые опубликовано в Военно-историческом журнале № 8, 1993, с. 72

Источник: РГАСПИ (до 1999 г. – РЦХИДНИ). Ф. 17. Оп. 3. Д. 986. Л. 4, 24. Подлинник. Машинопись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Первая страница «Записки А.Шелепина Н.С.Хрущеву» 1959 г. с Комментариями

http://www.rian.ru/images/22775/56/227755634.jpg?667

Комментарии к первой странице «рассекреченной» Главархивом РФ «Записки Шелепина Н.С.Хрущеву» 1959 г.

Орфографические ошибки

1. В слове «человек» (8 сверху строка) после цифры 4421 пропущена буква «о»;

2. Слово «никому» (8 строка снизу) написано раздельно («ни кому»), что противоречит правилам русской орфографии;

Смысловые ошибки

3. Постановление от 5 марта 1940 г. названо постановлением «ЦК КПСС», хотя в то время коммунистическая партия называлась «ВКП (б)», - название КПСС появилось только в 1951 г.;

4. «…по решению специальной тройки НКВД», - такого органа в 1940 г. не существовало (тройки ликвидированы еще в 1938 г.); кроме того, «тройки» имели должностной, а не персональный состав: первый секретарь ВКП (б), местный прокурор и местный начальник НКВД. «Особое совещание» при НКВД не могло осуждать на смертную казнь, а только на тюремное заключение на срок до 8 лет (максимум).

5. Расстрел (в т.ч. иностранцев) мог осуществляться только на основе «судебных уголовных», а не «учетных дел». «Учетные дела» на «расстрелянных» - правовой абсурд.

Такие «ошибки» в записке Председателя КГБ на имя Первого секретаря партии просто невозможны, немыслимы: Шелепина бы на следующий день сняли с должности и исключили из партии.

Источник: Тайны Катынской трагедии. Изд. 2-е, дополненное. М., 2011, с. 212-213

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Меморандумы Минюста РФ, направленные в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2010-2012 гг. в связи с рассмотрением Дела «Яновец и другие против России»

Главным открытым источником по материалам 159 Уголовного «Катынского» дела в настоящее время является Меморандумы Министерства юстиции РФ, направленные в 2010-2012 гг. в Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) в Страсбурге в связи с рассматривавшимся там иском наследников жертв «Катынского расстрела» к РФ – т.н. «Дело Яновец и другие против России», в которых приводятся выдержки из этого закрытого в 2004 г. дела.

Меморандум №1, в пар. 43 прямо говорится о том, что «Сведений о дальнейшей судьбе родственников заявителей при расследовании УГ 159 установлено не было», а в пар. 44 и 45 – о том, что в ходе эксгумаций, проведенных ГВП при участии поляков в 1991 г. в Харькове, Медном и в Катынском лесу «удалось идентифицировать останки 22 польских граждан» и о том, что в ходе эксгумации 1943 г. в Катыни «Техническая комиссия Польского Кр. Креста (ТехКом ПКК) и Международная комиссия экспертов (из оккупированных Германии государств или ее сателлитов) «не проводили идентификацию останков в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», что означается их ничтожность с юридической точки зрения.

В Меморандуме также подтвержден давно известный факт наличия в официальных немецких «Списках расстрелянных» (Amtliches Material zum Massenmord von KATYN) т.н. «живых катынцев» - тех, кто значится в списке расстрелянных, но впоследствии оказался живым (пар. 48), что свидетельствует о том, что «Указанный список не является доказательством по УГ 159» (пар. 46).

Далее в Меморандуме формулируются главные выводы, которые сводятся к следующему:

«В ходе расследования оказалось невозможным… получить информацию относительно выполнения решения по расстрелу конкретных лиц», в результате чего расследование УГ 159 «проводилось по факту превышения полномочий высокопоставленными должностными лицами» (пар. 62), действия которых были квалифицированы как «превышение власти, совершенное при особо отягчающих обстоятельствах и повлекшее тяжкие последствия» (пар. 61, 64).

И, наконец:

«В ходе расследования УГ 159 и в заседании Московского окружного военного суда достоверно не установлено, что родственники заявителей погибли в результате совершения преступления, предусмотренного пунктом «б» ст. 193-17 УК РСФСР (1926 г. – А.П.)» - т.е. упомянутого «превышения власти, совершенного при особо отягчающих обстоятельствах и повлекшего тяжкие последствия» (пар. 69).