В Великом Новгороде нашли фрагменты древних фресок

Институт археологии РАН сообщил о неожиданных находках, обнаруженных во время раскопок на месте церкви Бориса и Глеба в Великом Новгороде: археологи нашли несколько фрагментов домонгольских фресок.

Церковь Бориса и Глеба, построенная, предположительно, в XII веке, до наших дней не сохранилась. Много раз храм горел, и в XVII веке его разобрали, чтобы воссоздать в другом месте. Раскопки проходили в новгородском Детинце неподалеку от храма Андрея Стратилата. Раскопки здесь проходят с 2008 года. За несколько сезонов археологам удалось найти фундаменты древнего храма, что позволило воссоздать его планировку.

В этом году проводились самые масштабные раскопки за всю историю. Археологи обнаружили фрагмент западной стены, а также тяги — архитектурные элементы, с помощью которых разделялись фасады, в числе находок — плоские кирпичи византийского образца. Новые данные помогли лучше понять особенности строительства древнего храма. Специалисты отметили, что подобная техника применялась в Древнем Риме.

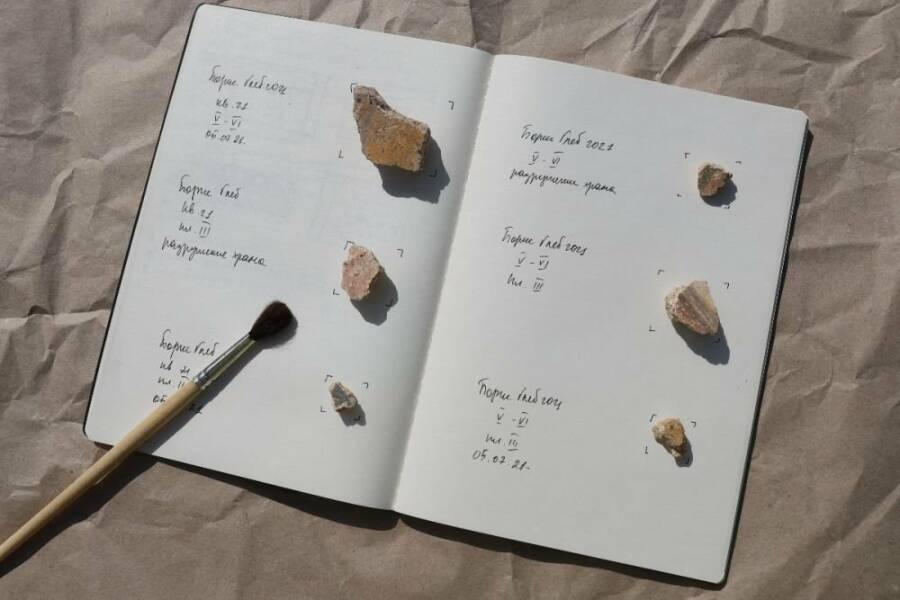

На этом находки не закончились. При изучении внутренних стен храма были обнаружены небольшие фрагменты фресок. Из-за небольшого размера “прочитать” их сюжет невозможно, однако, ученые отметили, что эта находка очень важна — в летописях ничего не было сказано о росписях церкви Бориса и Глеба. Теперь же специалисты предполагают, что она была расписана фресками как минимум дважды: в XII и XV веках.

Церковь Бориса и Глеба XII века изначально была деревянной. Затем на ее месте был выстроен каменный храм по заказу новгородского купца Садко Сытиныча (вероятный прототип былинного Садко). Церковь Андрея Стратилата, которая сохранилась до наших дней, была одним из пределов храма Бориса и Глеба. Судьба самой церкви была непростой: в XIII веке она сгорела от попадания молнии, но была восстановлена, в XIV веке — рухнула, в XV веке снова горела и снова была восстановлена и в XVII веке снова рухнула, после чего ее уже не восстанавливали.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Наваринское сражение. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России