Куинджи Архип

Архип Куинджи: мастер света

Одним из непревзойдённых мастеров золотого века русской живописи общепризнанно является Архип Иванович Куинджи. Были времена, когда, чтобы полюбоваться его творениями, на выставки выстраивались очереди, а картины его кисти с руками отрывали коллекционеры и даже члены императорской фамилии. Однако путь к успеху у художника был нелёгким.

Куинджи по национальности грек. Он родился на побережье Азовского моря, в небольшом селении Карасу рядом с Мариуполем. Его отцом был небогатый сапожник. Даже неизвестен точный год рождения – по разным данным, от 1840 до 1843 года. Рано оставшись сиротой, Архип воспитывался дядей и тётей. С учёбой у мальчика не задалось – выучился грамматике, затем кое-как учился в Мариупольском городском училище. Но именно тогда проявилась его тяга к живописи, и его первыми «полотнами» зачастую были заборы и стены.

Сызмальства Куинджи был вынужден много работать. Он был помощником подрядчика и хлеботорговца, пас гусей. Четырнадцати лет от роду Архип пешком ушёл в Феодосию, надеясь стать учеником Ивана Айвазовского. Однако планам этим не суждено было сбыться – великий маринист не взял его, посоветовав ехать учиться в Санкт-Петербург или хотя бы в Одессу. Но двухмесячное пребывание в Феодосии не прошло даром – родственник Айвазовского Адольф Фесслер, в то время гостивший там, дал ему первые уроки живописи.

То было время, когда в жизнь человека всё более входила фотография, во многих городах открылись фотостудии. Освоив специальность ретушёра, Куинджи трудился в фотоателье в Мариуполе, Одессе, Таганроге. Наконец, в 1865 году он решился ехать в Петербург, чтобы поступить в Императорскую Академию художеств. Но первые попытки стать профессиональным художником потерпели крах. Наконец, в 1868 году Куинджи удалось получить звание свободного художника после того, как он представил на академической выставке свою картину «Татарская сакля в Крыму». Далее, в 1870 году, он смог стать вольным слушателем. В тот же период Куинджи знакомится с передвижниками и увлекается их идеями.

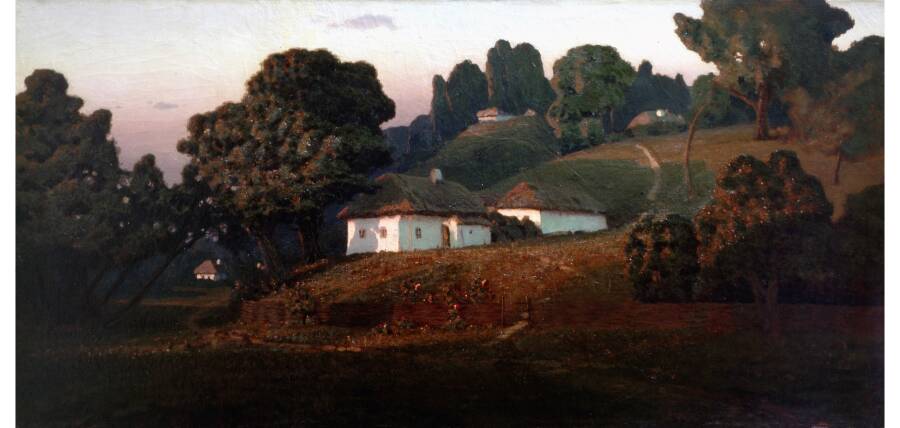

Все 70-е годы XIX века Куинджи работал в русле передвижничества. Его творения этого периода мрачноваты, отражают неприглядность действительности. Наиболее известные из них – «Осенняя распутица», «Забытая деревня», «На острове Валааме». Последняя из перечисленных стала первым полотном работы Куинджи, которую купил Павел Третьяков для своей галереи. Скандальную известность получила картина «Ладожское озеро», когда Архип Иванович во всеуслышанье обвинял в плагиате этой его работы художником Руфином Судковским, создавшим в 1883 году картину «Мёртвый штиль».

В конце 1870-х годов он уже выставляется за границей, в том числе на Всемирной выставке в Париже. Но в 1879 году Куинджи поссорился с передвижниками и вышел из Товарищества. Теперь принципы творческого объединения более его не стесняли. А на следующий, 1880-й, год Куинджи пишет одно из самых известных своих полотен – «Лунная ночь на Днепре». Премьера» картины прошла на ура – художник завесил в выставочном зале все окна, и организовал её подсветку при помощи электрического света. Публика ломилась на такую диковинку. Многие коллекционеры предлагали приобрести картину. Но счастливым обладателем картины «Лунная ночь на Днепре» тал великий князь Константин Константинович, который увёз её с собой в кругосветное морское путешествие.

Именно в этой работе наиболее полно и ярко проявилось исключительное мастерство художника выстраивать в пейзаже свет. Куинджи много и плодотворно работал в этом направлении, экспериментировал с красками, пытаясь соотнести цветовые отношения на холсте с оными же в самой природе. Ему исключительно хорошо удавалось передать природный свет в любое время дня и ночи, в том числе на закате и при восходе. Работы его и сегодня вызывают положительные эмоции, а его современники, которым посчастливилось увидеть их на выставках, от избытка чувств даже плакали. Не случайно Илья Репин писал: «Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи».

Тем не менее, Куинджи славы не искал, даже более того – с годами он всё более отдалялся от творческого сообщества, становясь по сути затворником. Ближе всего к Куинджи были те, кого он обучал в руководимой им пейзажной мастерской Высшего художественного училища при Академии художеств – среди них такие имена, как Константин Богаевский, Николай Рерих, Аркадий Рылов, Александр Борисов, Вильгельм Пурвитис. В последние двадцать лет жизни он редко выставлялся (последний раз в ноябре 1901 года), а многие его полотна публике удалось увидеть только уже после смерти художника.

Чувствуя приближение кончины, в 1908 году Куинджи основал Общество, занимающееся поддержкой нуждающихся художников. Когда через два года его не стало, весь скопленный им капитал был завещан этому Обществу, которое просуществовало до 1930 года.

Мастера художественного света похоронили на Смоленском православном кладбище, расположенном на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. При Советской власти его могила была перенесена на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры, где она находится и теперь.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Гумбинненское сражение. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Кунерсдорфское сражение. Памятные даты военной истории России