Война войной, а обед по расписанию: что ел советский солдат

Паек – это слово вызывает у каждого солдата-фронтовика неописуемые чувства. Восполнить силы, согреться чашкой чая или миской горячего супа в суровую зиму – об этом мечтает каждый солдат.

Что ели наши бойцы во время Великой Отечественной войны? Как было налажено питание и подвоз продуктов? Кто питался лучше: русские или немцы? Сегодня мы постараемся рассказать обо всех тонкостях, без преувеличения главной военной науки – фронтового питания.

Фронтовые нормы

О питании в Красной Армии в довоенный период мы рассуждать не будем. Война ставила свои приоритеты, и постановлением ГКО СССР №662 от 12 сентября 1941 года в РККА были установлены нормы питания, просуществовавшие всё военное время. В самый тяжелый 1941-й год, перестройка солдатских рационов носила несколько хаотичный характер в связи с тяжелой ситуацией на фронтах. Однако командование Красной Армии уделяло пристальное внимание вопросам питания бойцов.

Источник: http://www.menswork.ru

Были установлены единые квоты на питание наших солдат, которые не менялись на протяжении всей войны вне зависимости от ситуации на фронтах. Более того, несмотря ни на какие трудности командование армии и руководство страны требовало соблюдать жесткие нормы в питании бойцов. Считается, что взрослый мужчина в условиях боевых действий, сопряженных с активными перемещениями и стрессами, потребляет от 2600-4000 ккал в сутки. В боевых частях бойцам полагалось не менее 3450 ккал. Причем эта норма строго выдерживалась. Нормы в караульных, строевых и тыловых частях были на 600-800 ккал меньше, а в специализированных частях (например, в авиационных или на подводном флоте) значительно больше – до 4712 ккал.

Источник: http://waralbum.ru

А знаменитые «наркомовские 100 грамм» и вовсе стали именем нарицательным в нашей стране. Множество слухов и домыслов окружает выдачу спиртного в нашей армии, хотя такая практика существовала ещё с петровских времен. В целом спиртное выдавалось и выдается во всех воюющих армиях мира. Подробный материал о том, кому, за что и когда полагались знаменитые 100 грамм, вы можете найти на нашем портале.

Что ели?

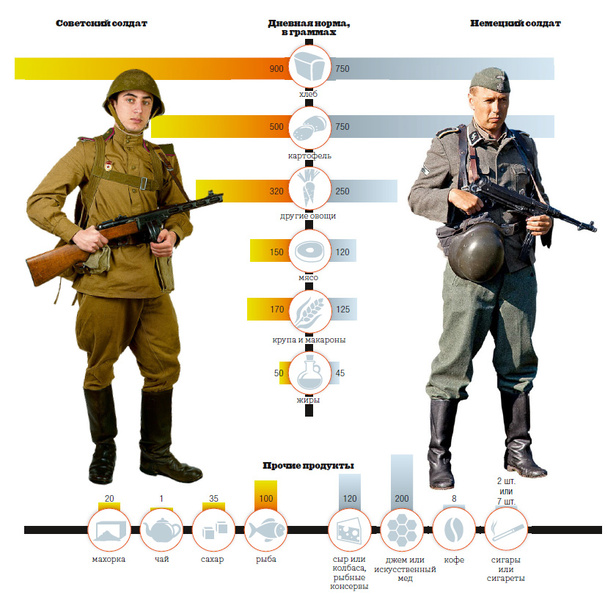

В ежесуточный паек красноармейца входило: 800 г хлеба летом и 900 г – зимой, полкило картофеля, 320 г других овощей, 170 г круп или макарон, 150 г мяса, 100 г рыбы, 50 г жиров и 35 г сахара. Офицерам полагалось дополнительное довольствие: 40 г масла или сала, 20 г печенья и 50 г рыбных консервов в сутки. Отдельно следует упомянуть военнослужащих специальных частей. К примеру, подводники обязательно получали лук, соленья и квашеную капусту, чтобы покрывать недостаток кислорода. А в авиации и танковых войсках формировался НЗ на случай вынужденной посадки или отрыва от подразделения, бойцы могли рассчитывать на несколько суток автономного существования, имея вполне сносное питание в виде галет, шоколада и мясных консервов.

Источник: https://cont.ws

Особой статьей питания наших солдат стали ленд-лизовские продукты – тушенка (советские бойцы прозвали её «второй фронт»), консервированные сосиски, консервированная ветчина SPAM, кукурузная мука (её очень не любили за вкус и чёрствость хлеба, испеченного из неё), жиры «Лард», яичный порошок и суповые концентраты (у нас их называли «пищевые таблетки»). Поставлялись и сухие пайки в коробках, так называемые D-rations, но они в основном уходили как НЗ в авиацию. В целом в Красной Армии до трети потребностей в продуктах перекрывалось ленд-лизом.

К месту приходились и трофейные продукты. Наши бойцы высоко оценивали «немецкое качество» и охотно пользовались продуктами противника. Колбасы, консервированные продукты, суповые концентраты, шоколад и голландский сыр были желанными трофеями, а вот немецкие джемы и фруктовые пасты красноармейцы не любили, считали их невкусными и выбрасывали.

Источник: http://waralbum.ru

Ещё одним важным источником питания наших солдат стала и богатая природными дарами страна. Сама природа и близость к ней наших солдат помогали выживать бойцам в тяжелых условиях фронтовых будней. Грибы, ягоды, дикий мёд, рыбалка, брошенные поля с зерновыми или картошкой, регулярно пополняли солдатские котелки. Нельзя исключать и возможности «бабушкиного аттестата». Гражданское население, хоть и само недоедало, всеми силами поддерживало армию, а солдаты старались помочь мирным жителям чем могли: вскопать огород, подправить забор, подкормить стариков и сирот из полковой кухни. А взамен была возможность получить свежих деревенских яиц, молока или дымящейся вареной картошки.

А природная смекалка наших бойцов породила множество военных хитростей, которые используются и сейчас. Положить во время марша за щеку мелкий гладкий камушек или кусок сухаря, чтобы не хотелось пить. Сосать горсть хвойных колючек от цинги, что было особенно актуально под Ленинградом, в условиях недостатка витаминов. Ходить в бой натощак, чтобы избежать тяжелых последствий при ранениях в брюшную полость. Спрятать в сапог или за ремень ложку, с нацарапанным именем, чтобы можно было опознать тело. Всё это и многое другое придумывали наши бойцы, чтобы облегчить свой фронтовой быт.

Дымила кухня полевая…

Образ нашей полевой солдатской кухни знаком без преувеличения всем нашим соотечественникам. Ещё с 1898 года в русской армии стали появляться двухколесные повозки-прицепы с трубой и котлами, от которых вкусно пахло солдатской кашей или супом. И в Великую Отечественную войну солдатский принцип: «щи да каша – пища наша» продолжал работать. Кухня была своеобразной «душой» подразделения. А поваром назначали наиболее уважаемого и честного бойца, пользовавшегося всеобщим доверием и любовью. От него зависело, как будут распределены продукты, как вовремя они будут приготовлены. Да и вкус блюда – дело не последнее.

Источник: https://do.e1.ru

Война накладывала свои ограничения на работу полевых кухонь, но повара старались сделать всё возможное, чтобы скрасить фронтовое меню и успеть вовремя накормить голодных солдат. В наступлении кухня должна не отставать, во время позиционных боев – быть укрытой, чтобы по дымку не била вражеская артиллерия, а в отступлении – быстро менять позицию.

Обычно горячее питание доставляли дважды в день – до рассвета и после заката (так было безопаснее). Растопить печку и приготовить еду – дело трех-четырех часов, а значит, повара жили иногда и по более жесткому графику, чем фронтовики-окопники. Иногда возникали и эксцессы: кухня могла отстать или не найти своих. А в ситуациях, связанных с форсированием рек, кухня оставалась на своей стороне, пищу приходилось возить на плацдарм в термосах и другими подручными средствами. Именно поэтому образ усатого пожилого старшины-повара занимает особое место в кино, книгах и картинах о войне.

Источник: http://waralbum.ru

Солдаты и сами могли готовить. Часто сослуживцы, сдружившиеся за годы боев на фронте, группировались и создавали «общий котел» (эта фраза и сейчас имеет схожий смысл). Собирали всем миром у кого что было и начинали кулинарные эксперименты. Здесь не было предела творчеству, и всё зависело от тех продуктов и ингредиентов, которые были у бойцов в наличии.

Кто лучше ел, тот победил

Война шла своим чередом, и качество, а главное, своевременное и разнообразное фронтовое питание проделало такую же дорогу к Победе, как и вся наша армия. Безусловно, на первых порах, организовать всё идеально возможности не было. Сказывалась тяжелая ситуация на фронтах. Однако с 1943 года ситуация с фронтовым питанием стала выравниваться. До автоматизма было отточено взаимодействие фронтовых и тыловых служб снабжения. Устоялись правила и нормы питания. А Красная Армия пошла вперед, громя противника на всех фронтах. Освобождение Украины и работа запасных частей фронтов по самообеспечению продуктами питания первой необходимости дали хороший результат. Более того, к концу войны в освобождённых городах Европы и в поверженных немецких городах и сёлах дымили наши полевые кухни. Кормили всех нуждающихся, детей, стариков, женщин... Таков был наш солдат-освободитель и солдат-защитник. Подробный материал о помощи голодающим жителям Восточной Европы и Германии читайте на нашем портале.

Источник: http://waralbum.ru

У немцев же наблюдалось обратно пропорциональное нашей ситуации положение. В начале войны, когда на захватчиков работала почти вся Европа, немецкий солдат был богат и голландским сыром, и итальянскими сардинами, и французскими сигаретами. Были у них колбаса, коньяк, кофе и шоколад, суповые концентраты и сладости. Всё это – недоступное нашему солдату благо – изнежило немецкого солдата. Голодная смерть под Сталинградом и постепенное прекращение поставок привычных продуктов по мере изменения военной ситуации в ходе войны, всё это негативно влияло на немецкий личный состав. А к 1945 году Германия и вовсе испытывала продуктовый дефицит почти по всем статьям. Поэтому подвиг наших людей на фронте и в тылу с учетом обеспечения фронтового питания приобретает совершенно отчетливые очертания.

Обложка: http://www.cirota.ru