Век политических исканий. Развитие политических идеологий в странах Европы и США в первой и второй половине XIX века

XIX век стал веком формирования новых систем взглядов, оказавших важнейшее влияние на мировую историю. Либерализм, социализм, коммунизм стали идеологиями, вызвавшими волны потрясений и кардинально изменившими нашу жизнь.

Общая характеристика

Истоки бурного развития политических доктрин в Европе и Америке лежат в сломе привычных условий существования с опорой на монархию и религию. Промышленная революция привела к перестройке всего экономического механизма, к ускоренной индустриализации и урбанизации. Американская и Французская революции конца XVIII века, выпестованные философами века Просвещения, также основательно пошатнули монархические идеалы. Идеи о суверенитете народов, отказе от сословного общества и превосходстве республиканских начал нашли благодатную почву среди недовольных и вскоре расцвели множеством теорий и учений. Напрямую или исподволь эти идеи влияли на государственные институты, на характер взаимоотношений власти и общества.

Большинство «передовых и прогрессивных» учений, несмотря на значительное несходство в основных положениях, сходилось в убеждении о необходимости смены существующей парадигмы с неограниченной властью государя, господством земельной аристократии и привилегиями высшего духовенства. Как следствие, адепты этих учений, помимо того, что беспрерывно критиковали друг друга и непрестанно ссорились, вместе атаковали «реакционную власть» со всех сторон. Этому концентрическому давлению противостоял консерватизм, в задачи которого входили охранительные функции и защита от наиболее радикальных и безответственных идей. Исключительная роль в борьбе идей в «долгом XIX веке» (1789–1914 гг.) принадлежала прессе. Это был золотой век политического журнализма.

Либерализм

Либерализм как политическая доктрина, разработанная английскими философами XVII–XVIII вв. Джоном Локком и Дэвидом Юмом, после Великой Французской революции стал чрезвычайно влиятельным направлением политической мысли. Провозглашая свободу как высшую ценность, а индивидуалистское начало – как главное условие ее осуществления, либерализм стал, по словам его яростного критика Карла Маркса, «наилучшей политической оболочкой капитализма».

Базовые принципы либерализма заключались в ограничении роли государства, его невмешательстве в экономику и частную жизнь граждан, наличии неотъемлемых прав личности (права на жизнь, свободу, частную собственность, свободу совести и т.д.), существовании демократических процедур и парламентского строя. При этом сторонники либерализма выступали за ценз избирательного права. Они считали, что только человек, обеспеченный необходимым уровнем достатка, способен принимать ответственные решения и не идти на поводу у популистов.

Англосаксонская традиция либерализма придавала большое значение договорной основе гражданских отношений и свободной торговле, причем в Америке ратовали за сочетание внутреннего фритредерства с внешним протекционизмом. На континенте, особенно во Франции, либерализм находился в противостоянии с государством и развивался преимущественно в условиях революций. Главными протагонистами либерализма выступали Адам Смит, Дэвид Рикардо, Томас Роберт Мальтус, Иеремия Бентам, Джон-Стюарт Милль в Британии, Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, Томас Пейн в Америке, Бенжамен Констан, Жильбер Лафайет, Франсуа Гизо, Проспер де Барант, Алексис де Токвиль во Франции.

Национализм

Важным следствием Французской революции и наполеоновских войн стало распространение идей о нации и национальном государстве, вскоре переросших в национальное культурное возрождение (панславизм, пантюркизм, сионизм и т.д.) и в национально-освободительные движения по всей Европе. В национализме нация выступала не как этническая общность, но как политическая и гражданская сила. Нация при таком понимании – совокупность граждан, чей коллективный суверенитет образует государство, через которое они могут воплотить свою политическую волю.

Уже в первой половине XIX века идеи национализма в Европе начали реализовываться через тайные организации «Молодая Италия», «Молодая Германия» и т.п., затем национализм восприняли правительства, и на карте появились мощные итальянское и немецкое государства, собранные вокруг Пьемонта и Пруссии соответственно. Одновременно происходило расшатывание полиэтнических империй – Австро-Венгрии, Оттоманской Порты, России.

Национализм оказался обоюдоострым оружием – он питал как благородные чувства свободы и патриотизма, так и способствовал распространению откровенно шовинистических и расистских взглядов. В национально-освободительную борьбу вкладывались разные, зачастую противоположные смыслы – прогрессивные и реакционные, либеральные и консервативные. Нередко национализм приобретал устрашающий оттенок. Случалось, что победившая нация не признавала такого же права за малыми народами под ее контролем и жестоко подавляла то, за что боролась прежде.

Империализм

Идеология империализма во второй половине XIX века эволюционировала под влиянием либеральных и позитивистских идей, подчиняясь логике капиталистического развития. Теперь под империями подразумевали не конфедерацию государств под скипетром одного монарха наподобие Священной Римской империи и не агрессивную милитаризированную державу вроде Наполеоновской Франции, а «цивилизаторскую миссию» просвещенных держав Европы в отсталых регионах планеты.

Первую скрипку в неоколониальной политике играла Великобритания – самое высокоразвитое государство мира, гордящееся своими демократическими традициями и высокими жизненными стандартами. Pax Britannica стала самой большой империей в истории человечества. На пике со всеми колониями, протекторатами и доминионами она занимала 36,6 млн км2, что в полтора раза превышало размеры Российской империи.

Показательно, что Германия и Италия сразу по достижении национального единства тут же включились в гонку по воспитанию «неразумных туземцев». Концепции, оправдывающие колониальные захваты, включая пресловутое «бремя белого человека», рождались преимущественно в Британии. В ход шли культурные, геополитические и даже расистские аргументы. Ведущими идеологами «просвещенного» империализма выступили Чарлз Уэнтворт Дилк, Джемс Энтони Фруд, Джон Роберт Сили и Джон Аткинсон Гобсон.

Утопический социализм

Главным противовесом господствующим капиталистическим отношениям и буржуазным порядкам выступила идеология социализма. Хотя истоки социалистических взглядов можно проследить до глубокой древности, свое начало как политическое направление они берут в веке Просвещения и получают доктринальное оформление в первые десятилетия XIX века. Приверженцы социалистических идей полагали, что человеческий потенциал может быть полностью раскрыт только в коллективе, и индивидуальная воля должна быть подчинена общей для блага самого же человека.

В общественной жизни социалисты видели очищающее начало и единственную возможность для построения справедливого государства. Самыми яркими проповедниками и энтузиастами социалистических воззрений в первой половине XIX века стали Шарль Фурье, Анри Сен-Симон и Роберт Оуэн. Их отличала вера в прогресс и преображающую силу коллектива при недооценке, а то и игнорировании многих политических и государственных факторов. Их теоретические построения страдали недостатком доказательной базы, а практические опыты вроде фаланг Фурье или коммунистических деревень Оуэна закончились провалом. Однако постановка вопросов коренного социального преобразования, пусть и на утопическом уровне, привлекла к их идеям внимание многих современных революционных мыслителей, в том числе Карла Маркса и Луи Огюста Бланки.

Марксизм

Марксизм как идеология опирался на солидную теоретическую базу в форме диалектического материализма, тщательную проработку экономических, политических, социальных и культурных факторов, оперировал многочисленными статистическими выкладками, и на основе всего этого массива данных предлагал новаторское оригинальное учение об исторической эволюции общества и классовом характере государства.

В «Коммунистическом манифесте» 1848 года Карл Маркс провозгласил пролетариат движущим классом социалистической революции, а в «Капитале» и других работах описал неизбежную замену капиталистической формации социалистической (низшей стадией коммунистического общества). Коммунизм же Маркс представлял как высокоорганизованный, гармоничный и планомерно развивающийся союз свободных людей во имя высшей цели.

Логически стройный, с надеждой смотрящий в будущее, пусть и не лишенный некоей иллюзорности, «научный социализм» Маркса очень быстро обрел преданных сторонников и распространился по всей Европе как самое передовое учение. Чрезвычайное влияние марксизма в социалистической среде после 1870 года подкреплялось организационными структурами в виде социал-демократических партий и их политическим объединением в Интернационал.

Вдохновленные обретением путеводной нити, революционеры стремились приблизить желанный час свержения капитализма и торжества социализма, даже несмотря на указания самого Маркса, что социалистическая революция случится неизбежно в свое время без всяких заговоров и восстаний. Сторонники перманентной террористической и вооруженной борьбы против буржуазной государственности получили название бланкистов – по имени пламенного революционера Луи Огюста Бланки.

После смерти Маркса некоторые положения его учения подверглись пересмотру со стороны целого ряда немецких социал-демократов – прежде всего Эдуарда Бернштейна. Он указывал, что выводы Маркса о неизбежном кризисе капитализма не подтверждаются фактами, и настаивал на реформировании капиталистической системы, а не на ее сносе. Подобные ревизионистские взгляды раскололи марксизм на два лагеря. К ревизионистам примкнули легальные марксисты в России, мильеранисты во Франции, правые социал-демократы в Германии. Во главе ортодоксов стояли Роза Люксембург, В.И. Ленин, Антонио Лабриола и другие.

Анархизм

Если марксисты ратовали за диктатуру пролетариата и социалистическое государство, то анархисты своей целью видели отказ от любого государства как главного источника всех бед. Первое последовательное изложение анархистской доктрины предложил в 1793 году англичанин Уильям Годвин, но в правовом и социально-политическом аспекте анархистское учение было разработано Пьером Жозефом Прудоном около 1840 года.

Отношение анархистов к частной собственности и к государству как ее гаранту демонстрировал знаменитый афоризм «собственность есть кража». Они считали, что нужно не реформирование существующего государства и не построение нового, а его отмена и переход к иному общественному состоянию. Только это состояние, близкое к идеальным утопическим и коммунистическим теориям, способно освободить человека от эксплуатации и нищеты.

В 1844 году Макс Штирнер пошел еще дальше и разработал концепцию анархоиндивидуализма. Он отрицал не только государство, но и любые социальные институты. «Коммунисты держат себя как босяки», – утверждал он и ставил во главу угла желание индивида: всё, что он в силах взять – его собственность. Большим влиянием в международном анархистском движении обладали М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, Жорж Сорель, Иоганн Мост, Джемс Гильом.

В конце века в Италии, Франции и Испании получило распространение анархо-синдикалистское движение, выступавшее за ниспровержение капитализма путем революции. Анархисты в этих странах, а также в Латинской Америке имели немало приверженцев.

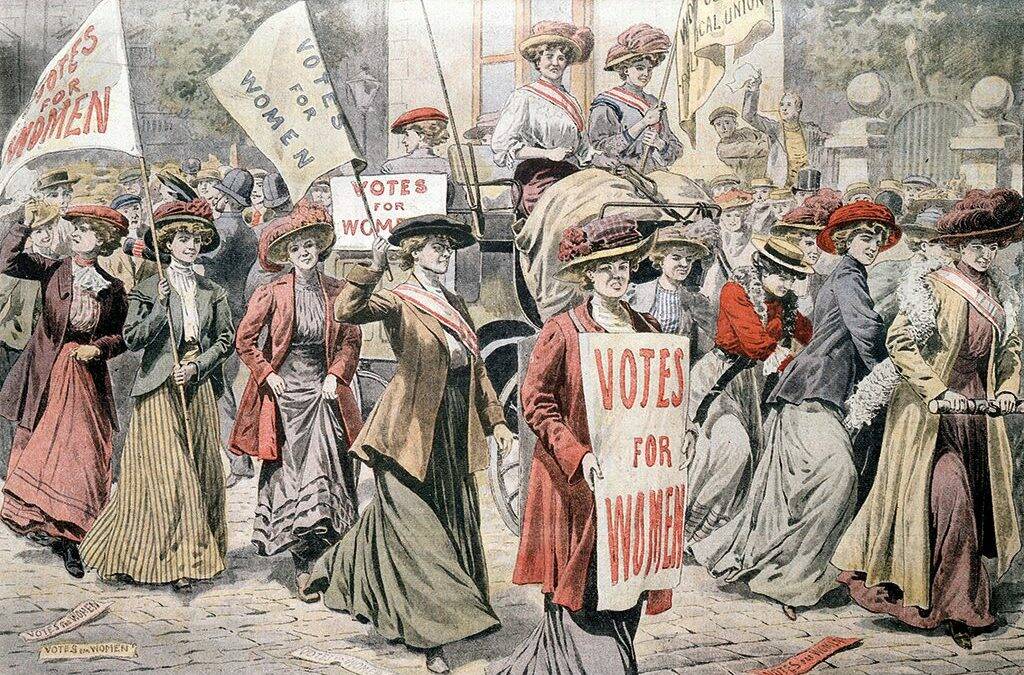

Суфражизм и феминизм

Заметным явлением социальной жизни XIX столетия стало движение за права женщин, их политическую, экономическую и культурную эмансипацию. Женщины, выступавшие за предоставление им избирательного права наравне с мужчинами, стали известны под именем суфражисток. Наибольшего размаха движение достигло в конце XIX – начале XX вв. Суфражистки устраивали женские митинги и демонстрации, объявляли голодовки и акции неповиновения. Самой известной деятельницей движения считалась лидер британского Женского социально-политического союза Эммелин Панкхёрст.

Феминистическая идеология имела давние традиции, но только после революций в Америке и Франции конца XVIII века голос женщины за свои права стал раздаваться достаточно громко, чтобы его услышали. В защиту этих прав выступали не только сами женщины, – Мэри Уолстонкрафт, Элизабет Кейди Стэнтон, Лукреция Мотт, Флора Тристан, Н.В. Стасова, Сьюзен Энтони, – но и многие мужчины, в том числе Джон Стюарт Милль и Фридрих Энгельс. Вообще, социалистические партии сочувственно относились к женскому движению, воспринимая его как часть борьбы против капиталистического общества и буржуазной морали. Важной своей победой феминистки конца XIX – начала XX вв. считали разрешение женщинам учиться в университетах наравне с мужчинами и получать прежде исключительно мужские профессии врача, учителя, инженера.

Позитивизм

Большинство политических идеологий XIX века развивалось в рамках позитивистского мировоззрения, которое строилось вокруг веры в прогресс, универсальности принципов общественного развития и базировалось на утилитарности, научности и объективизме. Пафос исторического оптимизма разделялся всеми социалистическими течениями, как и вера в социальную инженерию и народный суверенитет. Подобный настрой располагал к бескомпромиссности суждений и стремлению к быстрейшей смене существующей системы. Политология с позитивистской точки зрения в полном объеме была разработана Огюстом Контом и Гербертом Спенсером – самыми влиятельными социологами XIX века.

Согласно Конту, – ученику Сен-Симона, с которым он резко разошелся в 1824 году, – есть три стадии интеллектуального развития: теологическая, метафизическая и позитивная. Лишь в последней, где суждения подчиняются фактам, а не сверхъестественному или поверхностному, возможны социальные перемены, ведущие к порядку и прогрессу. В своем «Курсе позитивной философии» Конт проводил различия между динамикой и статикой общества, полагая, что первая отвечает за «прогресс», вторая за «порядок». К революционным насильственным переменам Конт относился отрицательно, как к «метафизической стадии», а социальную роль женщины видел у семейного очага.

Герберт Спенсер, широко читаемый при жизни, придерживался эволюционной теории, с помощью которой объяснял социальные явления, отождествляя общество с живым организмом. Свои взгляды он обобщил в шеститомной «Синтетической философии» и многих политических трактатах. В отличие от Конта, Спенсер ратовал за всеобщее избирательное право, негативно относился к колониализму и государственному регулированию внешней торговли. Спенсер обличал милитаризм и либералов-империалистов, полагая, что постоянные войны потакают милитаризации общества и отдаляют его от прогресса. В последние годы жизни наметился определенный дрейф Спенсера в сторону консерватизма.

Консерватизм

Всем бесконечным идеологическим новшествам противостояла консервативная традиция. Далеко не всем пришлись по нраву революции и модернизации. Большинство представителей дворянства, военных, земледельческих кругов и крестьянства с осторожностью, а часто и с неприязнью относились к модернистским доктринам и революционным призывам. Боязнь повторения якобинского террора, опасение потери своего привилегированного положения (для высших классов) или привычного образа жизни (для низших слоев) способствовали сложению особой консервативной философии.

Основные идеи консерватизма были сформулированы в работах Эдмунда Бёрка, Жозефа де Местра, Луи Габриэля де Бональда, Франсуа Рене де Шатобриана, Фридриха фон Генца, Хуана Доносо Кортеса и др. Консерваторы выступали за стабильное поступательное развитие общества, монархическое государство, политический реализм, семейные и религиозные ценности, сохранение традиций. Консервативное мировоззрение господствовало при создании в 1815 году Священного союза.

После революционного 1848 года начал складываться британский консерватизм, сделавший ставку не на феодальную аристократию, а на буржуазные элементы как самый действенный противовес растущим социалистическим настроениям. Процесс складывания нового консерватизма непосредственно связан с деятельностью Роберта Пиля, Бенджамина Дизраэли, Роберта Солсбери. Ярким примером консерватизма в политике может служить немецкий канцлер Отто фон Бисмарк.

Русские искания

Стремление к коренным политическим переменам в России первыми проявили декабристы. Деятельность Союза спасения, Союза Благоденствия, Южного и Северного обществ, где ведущее положение занимали офицеры-ветераны наполеоновских войн, стала прологом к почти вековой революционно-освободительной борьбе, которая проходила и в легальном поле, и в подпольной среде.

Многолетний спор между западниками и славянофилами, возникший в 1830-е гг., демонстрировал два основополагающих подхода к прошлому и будущему России. Западники защищали единый путь развития для всего человечества, эффективность иностранных рецептов для внутреннего врачевания, в то время как славянофилы настаивали на своеобразии каждого народа, отсутствии универсального средства прогресса. Это столкновение взглядов имело архетипический характер, и его проявления мы находим и в правительственных, и в революционных кругах вплоть до падения империи. Видными представителями славянофильства были А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, братья И.С. и К.С. Аксаковы; западничества – П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, С.М. Соловьев.

Великие реформы и отмена крепостного права круто изменили положение дел в стране. Одним из последствий перемен стал значительный рост революционных настроений. В 1860-е – 1880-е гг. наибольшей симпатией радикально настроенной части общества пользовались идеи народничества («русского социализма», по словам Герцена), принимавшего формы и нигилистической бравады, и хождения в народ, и открытого террора. Властителями дум в это время были Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский, Н.К. Михайловский, героями дела – народовольцы. Сторонники народничества в начале XX века создали партию социалистов-революционеров, но с 1890-х гг. все большее значение приобретали марксистские кружки, ставшие ядром РСДРП.

Консервативная традиция в Российской империи имела своих самых стойких сторонников в лице Н.М. Карамзина, С.С. Уварова, М.Н. Каткова, К.П. Победоносцева, Ф.М. Достоевского, Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, однако общий настрой русской интеллигенции в последние полвека существования империи имел явно оппозиционный антиправительственный характер.

Пройти тест по теме

Источник обложки: Flectone

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Полтавская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Освобождение Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России