Уставшие от подчинения. Восстание сипаев. Индия, XIX век

Индия под британским сапогом

В самом конце XV столетия португальский мореплаватель Васко да Гама открыл морской путь из Европы в Индию. И вскоре европейцы потянулись к далёким берегам, прельщённые возможностью заполучить редкие товары. Прибыльность тканей, красок, шёлка, хлопка, чая и опиума была поистине баснословной. Главными двигателями торговли являлись португальцы, французы, датчане, голландцы и англичане. И в первое время европейцам удавалось относительно мирно распределять между собой куски индийского пирога. Однако затем начались стычки за право хозяйничать в наиболее прибыльных торговых факториях. Самой успешной в той гонке оказалась английская Ост-Индская компания.

Британцы лихо взялись за освоение Индии. На протяжении XVII и XVIII веков они только укрепляли и расширяли своё присутствие на огромной и очень богатой территории. Активно помогали Англии в этом и местные падишахи. В это время Индия не являлась единым государством, а представляла собой лоскутное одеяло из многочисленных народов, разделённых политическими и религиозными взглядами. Это приводило к конфликту, чем умело пользовались британцы. Под лозунгом «Разделяй и властвуй», Ост-Индская компания полностью подчинила Бенгалию. А Мадрас, Бомбей, Пенджаб и другие области находились в под её влиянием.

Колонизаторы не церемонились с местным населением. Для Лондона Индия стала источником ресурсов, которые они выкачивали без малейшего сожаления. Такая политика привела к тому, что во второй половине XVIII в Бенгалии начался голод, который унёс жизни свыше десяти миллионов человек.

Как-то изменить ситуацию индийцы не могли. Они по всем параметрам уступали англичанам. И воспринимались они колонизаторами соответственно. Если вдруг происходил какой-то бунт, то он гасился быстро и показательно — англичане демонстрировали всю свою мощь с помощью ружейных залпов и артиллерийского огня.

Вскоре англичане поняли, что их сил всё-таки может не хватить, если мятеж возникнет на всей огромной территории. Но отправлять и содержать в Индии большое войско тоже было экономически нецелесообразно. Так появились сипаи — наёмные солдаты из местных жителей. Их обучали воинскому ремеслу, оснащали хорошим оружием и платили жалование. Этот ход был гениален. Абсолютное большинство индийцев находилось за чертой бедности без надежды на изменения своего положения. И поэтому служба на британскую корону воспринималась как подарок свыше. Однако британцы понимали потенциальную опасность наёмного войска. Поэтому сипаев набирали из индуистов и мусульман, ожидая, что религиозные разногласия не позволят им объединиться. Таким образом, ко второй половине XIX веке британские интересы в Индии защищало более 230 тысяч спаев. При этом английских солдат там насчитывалось менее 40 тысяч.

Решив, что нищие индийцы плотно сидят на финансовом крючке, в 1856 году сильно снизили жалования сипаям. Однако несмотря на недовольный ропот, наёмники не стали поднимать бунты. Всё осталось по-прежнему. Одни платили, другие — защищали. После этого англичане окончательно уверовали в силу денег. И начали поползновения на религиозные устои. И если индийцы ещё терпимо относились к христианским проповедникам, то явное надругательство над индуизмом и исламом стерпеть не смогли.

Причины восстания сипаев

У британцев было мнение иное. Поэтому они решили перевести отряды сипаев на винтовки Энфилда с капсюльным замком, в которых использовались патроны с пулями системы Клода Минье. Особенность была в бумажной гильзе патрона. При зарядке от солдата требовалось откусить её зубами. Казалось бы, ничего особенного. Но только не для индийцев. Дуло в том, что гильза пропитывалась коровьим и свиным жиром, что защищало её от влаги. И этот факт оскорбил и индуистов, и мусульман. Для одних корова являлась священным животным, с которым такое поведение было недопустимо. Вторые же считали свиней животными грязными и тоже оскорбились. Так, британцы всего одним решением настроили против себя наёмных солдат.

Однако бунт сипаев, начавшийся в 1857 году, - это лишь следствие колониальной политики британцев в Индии. Повод для вооружённого восстания. На деле же проблемы были гораздо острее и глубже. И восстание сипаев очень быстро переросло в полноценный мятеж индийцев против английской власти. В порыве праведного гнева объединились солдаты, крестьяне, землевладельцы, нищие, богатые, представители разных вероисповеданий.

Признаки того, что индийская «бомба» взорвётся, стали появляться ещё в 1830-х годах. Но британцы сделали вид, что не заметили. В первую очередь население Индии было недовольно условиями жизни, которые год от года становились только хуже. И это касалось всех. Есть взять военных, то сипаи, служившие в Бенгальской армии, отстаивали честь британской короны в Афганской войне (1839-1842 годы), синдской кампании 1843 года, обеих пенджабских войнах ( 1845-1846 и 1848-1849 годы), а также во второй Бирманской войне, произошедшей в 1852 году. Довелось сипаям воевать с китайцами в Опиумных войнах, а также с Россией в Крымской войне. Солдаты-наёмники верили, что доблестная служба Лондону принесёт им определённые дивиденды. Однако этого не произошло. Наоборот, английские командиры целенаправленно подчёркивали рабский статус индийцев. К тому же, занимать какие-то высокие армейские должности могли лишь британцы. Да и разница в жаловании была колоссальная.

Недовольны колониальной политикой Лондона были и землевладельцы. Британские власти установили высокие налоги на землю, которые рядовой землевладелец не мог оплатить. Из-за этого он попадал в зависимость от ростовщиков и торговцев. И, в конечном итоге, лишался всего, погружаясь на самое дно долговой ямы. А выбраться из неё было практически невозможно.

Параллельно загибалось местное производство, в особенности, текстильная промышленность. Её душили непомерные налоги и обилие английских товаров. Получилось так, что индийцы, несмотря на их род деятельности, просто от года к году становились всё беднее. Сильно раздражали нищих и уставших индийцев христианские миссионеры. Но выправить ситуацию люди не могли — англичане крепко держали поводья. А любое недовольство жёстко пресекалось. Британцы, в целом, с большим пренебрежением относились к индийцам. Большинство высокопоставленных чиновников видели в Индии и её населении лишь источник доходов. Соответственно, судебная система была полностью выстроена под потребности англичан. У индийцев не было ни единого шанса отстоять свои права.

Недовольство всё копилось и копилось. И ситуация с патронами лишь сорвала болезненный нарыв. Грянуло восстание.

Восстание сипаев. Первые успехи

В конце апреля 1857 года в Мируте 90 сипаев получили приказ: провести учебные стрельбы с использованием новых патронов. Подавляющее большинство солдат отказалось это делать. Тогда английские власти приговорили их к смертной казни, заменённой на 10 лет каторги. С сипаев сорвали погоны, после чего отправили в тюрьму. После этого события в Мируте начались беспорядки. Следом взбунтовались и солдаты. Наёмники 20-го и 11-го пехотных полков при поддержке лёгкой кавалерии перестали подчиняться офицерам-англичанам на военной базе в Мируте и открыли огонь. Вскоре восстание охватило всю базу. Сипаи убивали британцев, грабили и сжигали их дома. Толпа наёмников обезумела до такой степени, что не щадила никого.

Уже утром 11 мая восставшие направились к Дели. Город накрыла волна народного гнева. Повстанцы, громя всё на своём пути, добрались до Красного форта, места, где находился арсенал. Они рассчитывали быстро захватить его, чтобы обзавестись оружием и боеприпасами, но английские солдаты оказали отчаянного сопротивление. Однако силы были неравны. И несколько сотен сипаев всё же смогли прорваться в арсенал. У англичан не оставалось выбора, пленных мятежники не брали. И они взорвали арсенал вместе с собой и мятежниками.

Затем сипаи продолжили громить город. Они уничтожали всё, что только было как-то связано с Британией. Мятежники разграбили и разрушили Банк Дели, казначейство, дома англичан. Затем погромы продолжились в окрестностях города. Не щадили мятежники и европейское население. При этом они не разбирались, кто перед ними: военные или гражданские. Народный гнев был слишком велик. Затем из тюрем было освобождено несколько сотен заключённых. Дели оказался полностью в руках сипаев.

Мятежники хотели, чтобы восстание быстро распространилось по всей Индии. Поэтому им нужен был лидер, человек, который официально встал бы во главе бунта. И такой был. Им стал падишах Бахадур Шах II — последний потомок Великих Моголов. На тот момент ему было уже более восьмидесяти лет, однако падишах подписал обращение к народу, в котором призывал всех индийцев начать борьбу за независимость. Так началась освободительная война.

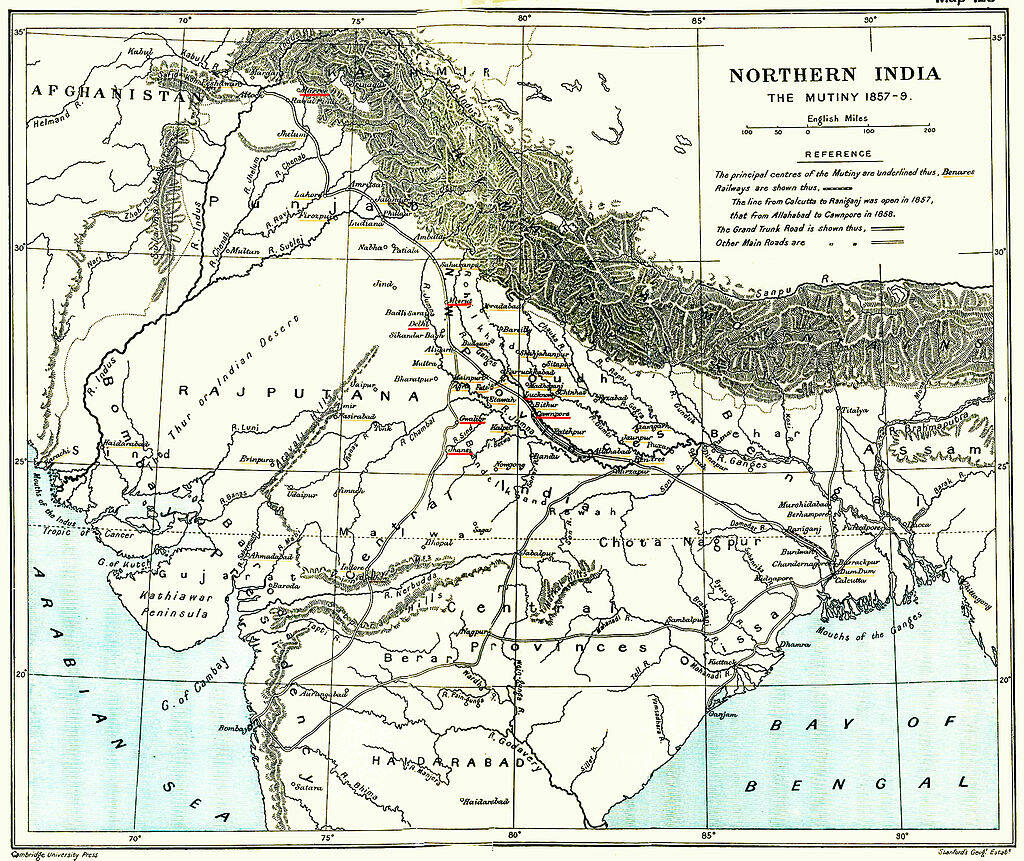

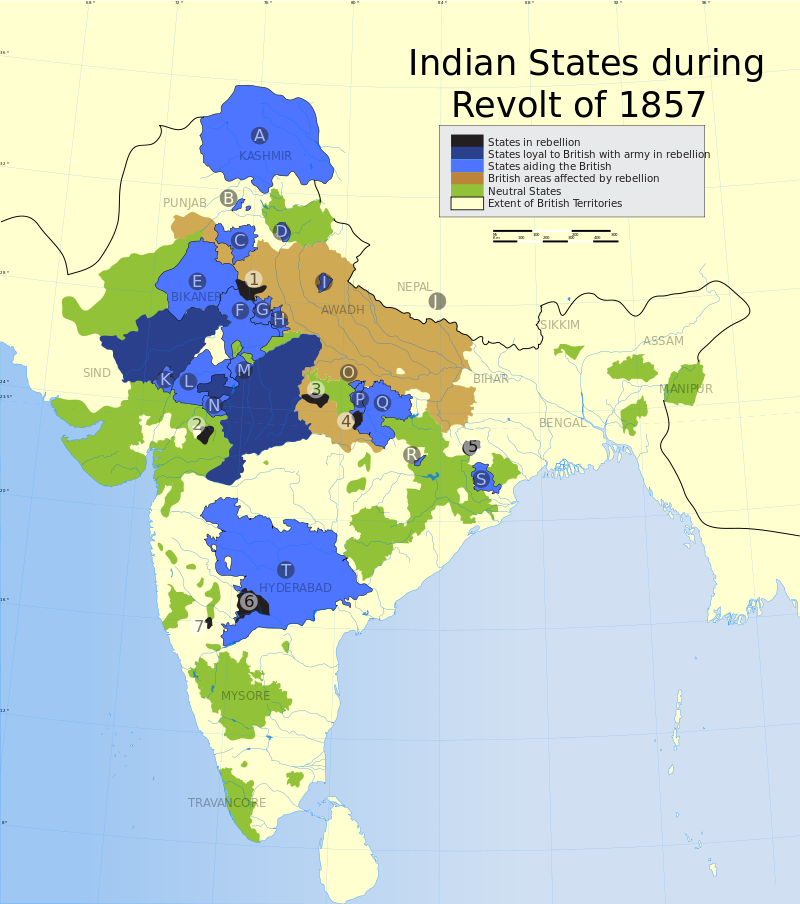

Восстание быстро перекинулось на другие области Индии. Пламя мятежа растянулось от Пенджаба до Бенгалии. Но главные боевые действия проходили в Дели, Канпуре и Лакхнау. Поскольку сипаям в первое время сопутствовал успех, они сумели там образовать самостоятельные правительства. Политику мятежники не меняли. Они грабили и разрушали всё, что было связано с Британией. Особенно сильный удар был нанесён по церквям и их имуществу. Сипаи не сомневались, что европейцы хотели рано или поздно искоренить в Индии и индуизм, и ислам. У британцев на тот момент не было иного варианта, как отступить в южные земли и готовиться к реваншу.

Особенно ожесточённые сражения произошли в Лакхнау. Весь регион полыхал, однако мятежникам никак не удавалась захватить укреплённый пункт города, где находилось менее двух тысяч английских солдат во главе с Генри Лоуренсом. После неудач первых атак, сипаи подкатили к крепости пушки, открыв артиллерийский огонь. Параллельно они попытались проникнуть в укрепление через сеть подземных ходов. Но британцы были готовы к этому, поэтому намертво держали оборону, заняв наиболее выгодные позиции.

Осада крепости продолжалась три месяца. За это время английский гарнизон потерял свыше половины солдат, однако, так и не сдался. В середине ноября к Лакхнау подошли войска во главе с сэром Колином Кэмпбеллом — главнокомандующим войсками Великобритании в Индии. Он сумел разбить повстанцев. Таким образом, Лакхнау англичане не потеряли.

Требования сипаев

Ещё летом 1857 года принц Фероз Шах, являвшийся одним из лидеров восстания, приказал распространять среди индийцев агитационные листовки. В них был подробно изложен план действий повстанцев. Серьёзность намерений сипев подкреплял язык, на котором было составлено обращение. Вместо фарси (официальный язык в Индии при англичанах) был использован разговорный хиндустани. А 25 августа Фероз Шах обнародовал свою политическую программу, направленную на преобразование главных сфер жизнедеятельности государства. При этом, законопроект продвигался непосредственно от имени правительства Бахадур Шаха II. Реформы подразумевали:

- абсолютную власть землевладельцев над своей землёй;

- торговать могли только индийцы, которые получали возможность бесплатно использовать для этого корабли и экипажи;

- повышение жалования сипаям;

- только индийцы могли попасть на государственную службу;

- Представители высших каст должны были брать на работу представителей низших:

- Учёные и священнослужители получали землю в свободное пользование.

Были прописаны и другие реформы, направленные на поддержку местного производства, а также различных ремесленных мастерских. Новое правительство попыталось своим законопроектом объединить все слои населения, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше людей. Дело в том, что уже к тому моменту пламя восстания начало пусть и медленно, но угасать. Лидеры мятежа столкнулись с проблемой нехватки людей. Несмотря на то, что им сопутствовал успех, каждая победа над английским отрядом давалась большой ценой. Армии нужно было экстренно пополнять. И скрытая мобилизация населения проходила тяжело. Не все области Индии полностью перешли на сторону мятежников. Некоторые, особенно южные, остались верны британской короне. Во-первых, далеко не все верили в успех восстания. Во-вторых, был велик страх перед англичанами. В-третьих, присутствовал страх перед неизвестностью. Никто не знал, что будет дальше, как выстраивать жизнь без европейских хозяев. Всё это тормозило восстание. И тогда лидеры начали «скрытую» мобилизацию. В деревнях, где уже произошло восстание, представители местной власти пекли две чапати (лепёшки из низкосортной муки). Одну лепёшку оставляли в своей деревне, вторую отдавали соседнему населённому пункту. Если там были готовы поднять восстания, то оставляли чапати. Затем пекли ещё десять и передавали пяти соседним деревням (по две каждой) с теми же инструкциями. Таким образом, лепёшки стали знаком того, что данный населённый пункт выступает против британской короны.

После этого жители брались за оружие и действовали по отработанной схеме – просто уничтожали всё британское. Крестьянами, примкнувшими к восстанию, руководил страх поражения. Люди понимали, что обратного пути нет. Если англичане одержат победу и сохранят власть, расплачиваться за это придётся всем. И это обстоятельство подталкивало народ на безрассудные действия. Они «сжигали мосты», понимая, что на карту поставлено абсолютно всё.

Трагедия в Канпуре

Одним из главных оплотов мятежников стал город Канпур, где местный пешва (в государстве Маратхи это соответствовало должности премьер-министра) Нана Сахиб всячески поддерживал военные действия против англичан. И вскоре он уже возглавил мятеж. Его ближайшим соратником в борьбе за независимость стал Тантия Топи.

Когда город оказался в руках мятежников, Сахиб пообещал всем англичанам, проживавшим там, возможность беспрепятственного ухода, если те сложат оружие. Те согласились, но переговоры продолжились. В конце концов, было достигнуто соглашение: англичане организованной колонной подходят к лодкам, садятся в них и уплывают, а мятежники контролирую процесс, выступая в роли конвоиров.

Когда англичане уже подошли к лодкам началась стрельба. До сих пор нет единого мнения, что тогда произошло, и кто первым нажал на спусковой крючок. Следом внезапно загорелись лодки. Мятежники обрушили на англичан весь свой гнев. Мужчин убили всех, а берег был покрыт горами трупов. Выжить удалось лишь нескольким женщинам и детям. Мятежники не стали их отпускать. Вместо этого англичан вернули в Канпур.

В середине июля английские войска оказались недалеко от города. Лидеры мятежа в Канпуре, понимая, что европейцы узнают о резне, приказал ликвидировать заложников. По одной из версий, сипаи не стали убивать женщин и детей. Тогда за дело взялись мясники с местного рынка, согласившиеся устроить казнь. Когда они расправились с заложниками, Тантиа Топи начал активно собирать войска, чтобы отстоять город и самого себя. Он обращался к жителям пригорода Канпура, призывая их брать оружие, чтобы уничтожить англичан. И народ послушал лидера.

Подавление восстания

Практически всё лето успех сопутствовал мятежникам. Но ближе к осени англичане начали постепенно выравнивать положение. На руку европейцам сыграли и раздробленность Индии, и отсутствие организованного центрального руководства мятежом. Мятежные лидеры никак не могли договориться друг с другом, чтобы выступить единым фронтом против общего врага. Кроме этого, у повстанцев начались проблемы с оружием и боеприпасами. Этим преимуществом и воспользовались англичане.

19 сентября 1857 года европейцы вернули контроль над Дели. Захват города осуществили четыре английские армии. Разгромив мятежников, солдаты занялись грабежом. В их распоряжении было три дня – именно столько «свободного времени» дало им командование.

Ожесточённые бои шли практически по всей территории Индии. Медленно, но верно англичане брали верх в противостоянии. Они пополнили ряды лояльных сипаев за счёт наёмников из Пенджаба и Северо-Западных территорий. К весне 1858 года на стороне европейцев воевало свыше 80 тысяч индийцев, вошедших в состав Бенгальской армии.

В конце марта генерал Колин Кэмпбелл окончательно вернул контроль над Лакхнау. Параллельно действовал генерал Хью Роуз. Он одолел 1 апреля повстанческие войска, которые возглавлял Тантия Топи, в битве на реке Бетва. А через два дня захватил Джханси. Спустя месяц Роуз ещё раз сокрушил сипаев. Сражение произошло при Катче, а мятежниками руководил всё тот же Тантия Топи. Помогала ему Лакшми Баи – княгиня княжества Джханси. После этого поражения Топи и Баи увели остатки своего войска в княжество Гвалиор. И закрепились в его столице. Однако британцы не позволили им восстановить силы. 19 июня произошла битва при Гвалиоре. Европейцы вновь были сильнее. В том сражении погибла Баи, что сильно подорвало дух мятежников. По сути, восстание уже было подавлено. Однако вплоть до лета 1859 года англичане систематично гасили мелкие очаги сопротивления. И 8 июля колонизаторы объявили о воцарении мира во всей Индии.

Англичане не церемонились с поверженным противником. Они забирали всё: любые исторические и культурные ценности, ювелирные украшения и оружие, одежду и мраморные плиты. Не гнушались европейцы и мародёрством. Солдаты и офицеры снимали кольца, серьги, ожерелья и цепочки с убитых женщин. А многое из награбленного впоследствии было отправлено в Англию.

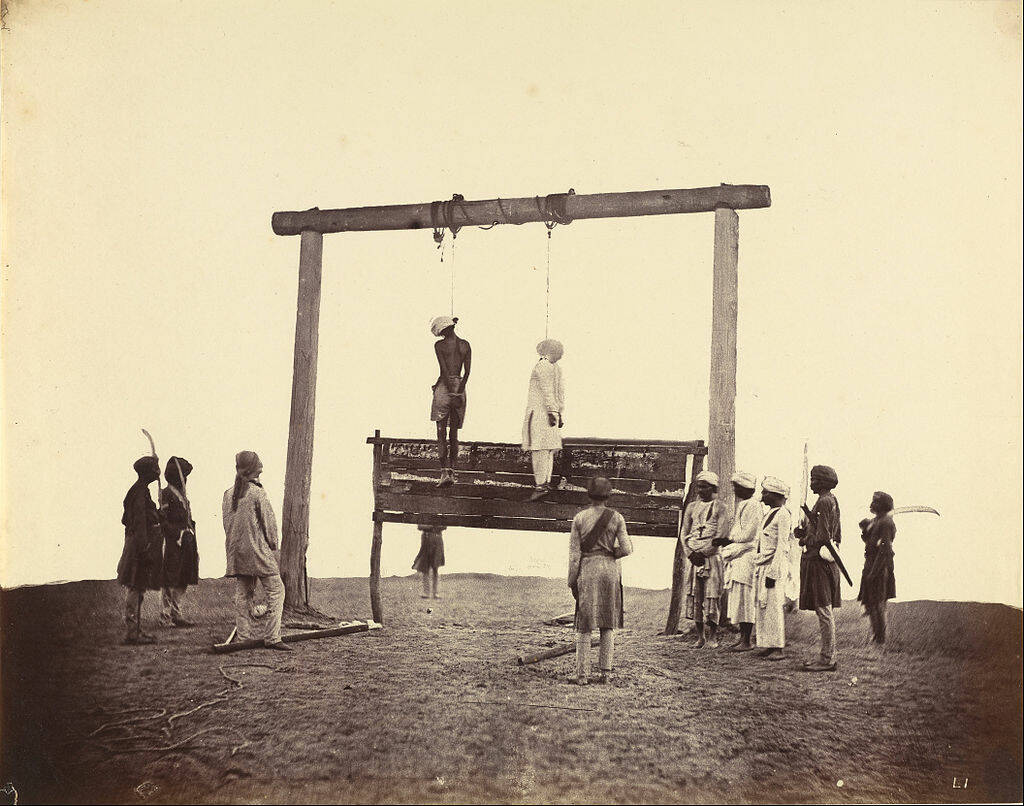

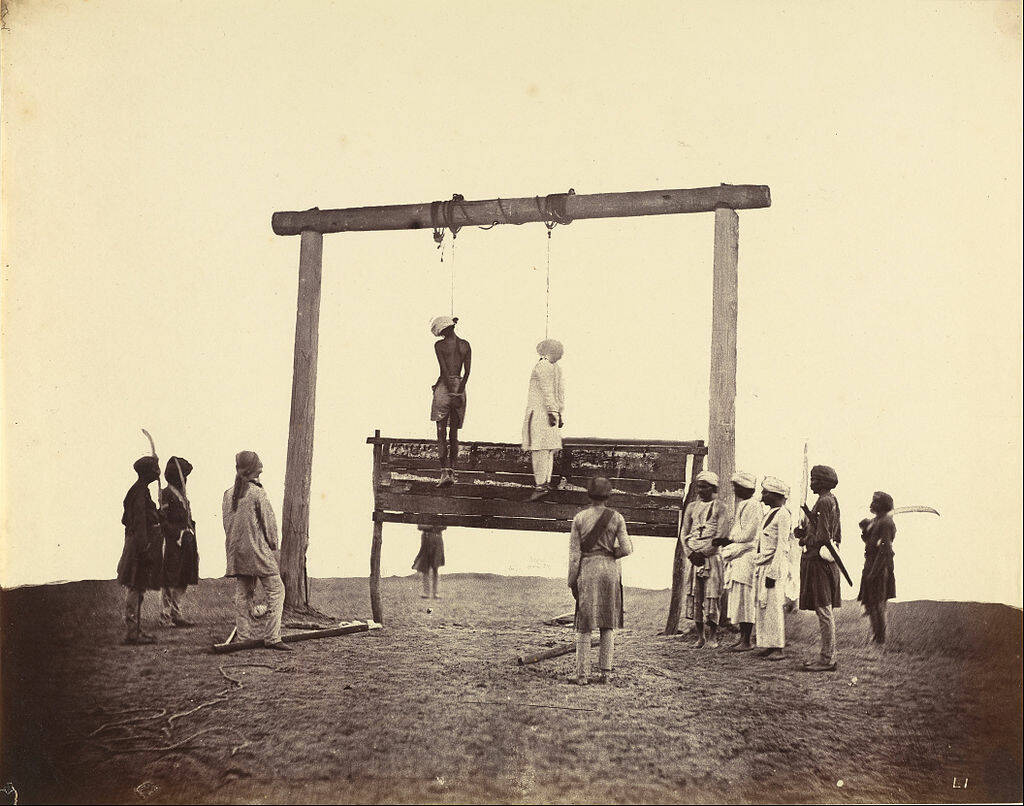

Лишив мятежников материальных ценностей, британцы взялись за духовные. Прикрываясь термином «десакрализация» они оскверняли храмы и мечети, превращая их в магазины, пекарни, бараки, склады. Некоторые религиозные постройки и вовсе были разрушены. Затем настала очередь пригородов Дели. Тотальный грабёж состоял не только из отъёма драгоценностей, но и сельскохозяйственных угодий. Но англичанам этого было мало, они хотели крови. Настало время расправ без суда и следствия. Жители районов, примкнувших к восстанию, поголовно обвинили в измене. Индийцев пытали, заставляя их признаться в преступлениях против британской короны. После чего казнили. От рук английских палачей погибли и сыновья Бахадур Шаха.

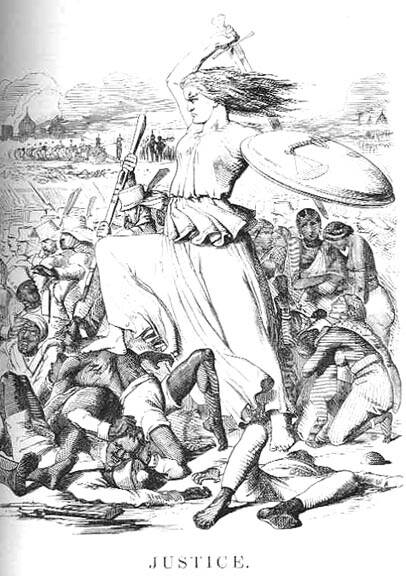

Появились и суды, которые определяли степень виновности индийцев. Однако ни о какой справедливости речи не шло. Чаще всего английские солдаты уничтожали целые деревни вместе с жителями только лишь по подозрению в причастности к восстанию. Оправдательные приговоры, скорее, являлись исключением. На центральных площадях городов были возведены виселицы. Каждый день происходили казни, обычно по пять – шесть индийцев. Вокруг эшафота находились британские офицеры, которые наблюдали за муками обречённый, раскуривая сигары. Помимо повешений, англичане использовали и другой способ казни. Они привязывали индийцев к пушкам, после чего стреляли, разрывая жертву на части.

Улицы городов и деревень были залиты кровью и завалены горами трупов. Англичане не щадили никого. А жизни женщин и детей находились во власти офицеров. От них зависело останутся ли те в живых или отправятся на казнь. Жестокость, с которой британцы подавили мятеж, вызвал ужас не только у индийцев, но и у населения соседних государств. Колониальная держава показала всем своё истинное лицо.

Неизвестно, сколько ещё продолжились бы казни, но в расправу над индийцами вмешалась королева Виктория. После этого колониальные власти объявили амнистию для тех индийцев, которые не были причастны к убийствам англичан.

Итоги восстания

Очень быстро события, произошедшие в Индии, стали достоянием общественности. Колониальные власти понимали, что поступили с туземцами не слишком «цивилизованно», поэтому попытались переключить внимание мировой прессы. Однако сделать это не получилось. Даже британские газеты со скепсисом и недоверием отнеслись к заявлениям властей о том, что никакой жестокой расправы над индийцами не было. И поэтому стали появляться статьи явно симпатизирующие жителям Индии.

В газете «Лондон Таймс» вышла статья, посвящённая восстанию сипаев. В ней говорилось: «Мы наблюдаем не просто войну рабов… но войну религиозную, войну расовую, и войну мщения и надежды, войну за национальное самоопределение, войну за то, чтобы, после свержения ига пришельцев, вернуть Индии всю полноту национальной власти и влияние национальной религии».

Подливали масло в огонь и европейские издания. В республиканской газете «Л’Эстафет» ещё в августе 1857 года было опубликовано: «Если англичане будут продолжать настаивать на жестокой политике угнетения, великие державы, и Франция в первую очередь, должны будут вмешаться в происходящее, дабы быть уверенными в том, что с индийцами не обращаются, как со стадом скота, предназначенного на убой».

Французские издания осудили политику англичан в Индии, однако, естественно, Париж не собирался вмешиваться в дела своего колониального соседа. Лондон это понимал, но чрезмерное внимание французов вызывало раздражение. А вот мнения итальянских журналистов разделились. Одни поддерживали жестокость англичан, другие — осуждали. Трагические события в Индии не обошла вниманием и пресса Российской империи. В «Русском Вестнике» появилась заметка: «Мы не симпатизируем внешней политике Англии, в отношении которой у нас по ряду вопросов имеются разногласия. Однако мы всегда будем проявлять великодушие и честность, признавая единство наших задач. В этом мы союзники; в этом мы солидарны». А вот «Петербургские Ведомости» придерживались другой позиции. Редактор издания Андрей Александрович Краевский писал: «Англичане прибегают к римской тактике сокрытия или отрицания собственных промахов. Само устройство Индо-Британской империи несёт в себе смертельный эмбрион».

Естественно, на Лондон не могло повлиять мнение общественно. Однако правительство понимало, что восстание сипаев изменило привычное положение вещей. Положение Индии, да и других британских колоний изменилось. Если раньше англичане выставляли колониальную политику как благо для обеих сторон, делая упор на «бремя белого человека», теперь в это никто не верил. Под «бременем» подразумевалось вливание в колонию финансов, её техническое и культурное развитие. Но жестокость, с которой было подавлено восстание сипаев, всё это перечеркнула.

Однако просто отступить Лондон не мог. Начались попытки сохранить Индию в качестве колонии. И поэтому была ликвидирована Ост-Индская компания, а власть перешла в руки правительства Великобритании (таким образом все индийцы автоматически стали подданными английской короны). Следом началась череда многочисленных реформ: административных и военных. Королева Виктория призывала чиновников и офицеров «уважать чувства преданности, которые индийцы испытывают к землям, унаследованным ими от их предков», «в законотворчестве и правопорядке надлежащим образом учитывать исторически сложившиеся порядки, обычаи и традиции Индии». Благодаря законам, направленным на поддержку крестьянства, удалось ограничить власть помещиков. В целом, англичанам удалось снизить градус недовольства среди индийцев. Однако в Индии уже начался процесс формирования движения освобождения от власти Лондона. Но до полного обретения свободы было ещё очень далеко.

Пройти тест по теме

Источник обложки: