Удмурты: сплочённые Россией. Часть 2: Из языческой эпохи в индустриальную

…Часть 1: Завсегдатаи Среднего Урала

Присоединив Вятскую землю и Казанское ханство, Россия укрепила свои восточные границы. Впервые за много веков Удмуртия перестала быть ареной борьбы вооружённых сил, а сами удмурты оказались в глубоком тылу огромной империи. Это кардинальным образом сказалось на положении населения края.

Неспокойный фронтир становится тылом

В конце XVI – начале XVII века удмурты начали концентрироваться в границах современной (в основном центральной и южной) частей Удмуртии. Они осваивают верховья Ижа и продолжают заселять среднее и южное течение Вятки. В это же время начала формировать удмуртская диаспора в Башкирии и Пермском крае.

Параллельно идёт русская колонизация края. В Удмуртию направляется пришлое население, а арские князья становятся опорой этого процесса. Приход русских крестьян был выгоден верхушке удмуртской знати. Московское правительство давало возможность пополнять число зависимых от арских князей крестьян из среды «трудовых мигрантов». Удмуртская знать охотно шла на службу к царю, получала за это земельные владения и крестьян. Это обстоятельство определило лояльность элит к российскому государству.

По самым приблизительным подсчётам, в начале XVII века на территории современной Удмуртии насчитывалось 67 тыс. жителей. Удмурты составляли большинство, хотя и не абсолютное – 29 тыс. человек, также проживали татары и бесермяне (некоторые считают их субэтносом, а некоторые малой народностью).

Миграционные потоки способствовуют распространению в Удмуртии огородничества и садоводства. Параллельно происходит профессионализация ремесленников, востребованные удмуртские кузнецы начинают уходить в города, развивается промышленная металлургия.

Оборотной стороной процесса модернизации являлось наступление христианизации. Нельзя сказать, что удмурты плохо восприняли православие, однако перегибы со стороны некоторых миссионеров вызывали обоснованное сопротивление. Преодолеть инерцию этих процессов удалось только к середине XIX в.

XVII в. «бунташный» век прошёл в Удмуртии относительно спокойно, а сами удмурты отдохнули от перипетий предыдущих столетий. Территория Удмуртии превратилась из неспокойного фронтира в многонациональный край и глубокий тыл огромной империи.

Век промышленного развития

XVIII в. в Удмуртии зафиксировал те же тенденции социально-экономического развития, что и в целом по Урало-Поволжью. С одной стороны, рос индустриальный потенциал края, увеличивалось количество городского населения, с другой, и без того непростое податное бремя усиливалось лихоимством воевод и прочих должностных лиц.

Удмуртия по-прежнему была богата мёдом, воском, пушниной и хлебом. Эти статьи и составили основу межрегионального экспорта. Сначала этим процессом заведовали иногородние (в основном русские и татарские купцы), но постепенно из среды удмуртов кристаллизовались предприимчивые люди. К концу XVIII в насчитывалось 224 удмуртских купца.

XVIII в. ознаменовался, главным образом, промышленным развитием края. В 1759 г. начал свою работу Воткинский железоделательный завод. В 1760 г. был построен Ижевский железоделательный завод, а рядом основан рабочий поселок. В дальнейшем именно ему суждено было стать столицей Удмуртии. Двадцать лет спустя закладываются Глазов и Сарапул, в которых интенсивно развивается промышленность, в основном металлургия.

Несмотря на то, что площадь засеваемых земель на протяжении XVIII в. увеличилась в два раза, основной вклад в «валовый региональный продукт» Вятской губернии (учреждена в 1775 г.) века давала уже металлургия, а не земледелие.

Бог терпел и нам велел

Религиозный вопрос оставался болезненным на протяжении всего Нового времени. С глубокой древности удмурты обладали богатой космогонией, обширным пантеоном (более 40 богов) и детально разработанным культом. Не отвергая прямо, удмурты до конца не принимали христианство. Попытки насильственно продавить православие далеко не всегда были удачными.

В 1740 г. была создана Новокрещенская контора со штатом проповедников и сопровождавших ее солдат «инвалидной команды». Их методы, конечно, не идут ни в какое сравнение со зверствами иезуитов в латинской Америке, но, надо признать, приятного в них было мало. Неслучайно в это время немалая часть южных удмуртов уходили «в татары», принимали ислам, забывали свой язык и традиции.

Царскому правительству понадобилось немало времени для того, чтобы осознать перегибы и пагубность конфессиональной политики в крае. Постепенно администрация переходила к более мягким методам. В 1802 г. был снят запрет на изготовление знаменитой удмуртской самогонки – «кумышки». Удмурты всегда упорно отстаивали свое право на самогоноварение, руководствуясь убеждением, что они получили «кумышку» в наследство от предков в качестве ритуального напитка. Прекратить ее изготовление – значит, предать веру, изменить своим богам.

В 1837 г. все дела, касающиеся язычества, были изъяты из ведения местных светских органов власти и были переданы в министерство внутренних дел. А в 1838 г. Синод секретно распорядился не преследовать более «за невежество» (то есть совершение языческих обрядов) инородцев.

В 1846 г. министр государственных имуществ П.Д. Киселёв предложил систему мер, направленных на вытеснение язычества без грубого произвола в рамках существующего законодательства.

Перейдя от жёсткой к мягкой силе царская администрация смогла относительно спокойно укоренить православие в Удмуртии.

Рабочий народ и оружейная столица империи

К началу XIX в. большинство удмуртов занимались сельским хозяйством и всячески сопротивлялись переводу в рабочий люд. В Удмуртии помимо ясашного и податного населения были и дворцовые и помещичьи крестьяне, однако их доля была небольшой. Всё большую силу набирали процессы урбанизации.

В 1807 г. был издан указ о переводе части удмуртов в непременное состояние. По нему они должны быть заняты изнурительным трудом, на околозаводских производствах. Удмурты, тем не менее, всячески этому сопротивлялись. В это же время при Ижевском железоделательном заводе было создано оружейное производство. А в ХХ в. Ижевск наряду с Тулой заслуженно приобрел славу оружейной столицы России.

В конце XVIII в. идет процесс формирования и осмысления закономерностей удмуртской письменности. Уже в 1806 г. появляется удмуртский текст «Отче наш». В 1827 г. в Ижевске учреждается арсенальная школа для «оружейных детей». При заводских школах формируется интеллигенция, в том числе и удмуртская. В 1840 г. в Воткинске появляется на свет будущий великий композитор Пётр Чайковский.

Постепенно среди русских и удмуртов края сформировалось целое поколение квалифицированных заводских рабочих. Для их стимуляции администрации заводов приходилось выделять усадьбы («строения с усадебной землей под оными, ровно, как и огородами»). В том числе и для этих целей, например, Воткинский завод имел фонд из 460 тыс. десятин земли.

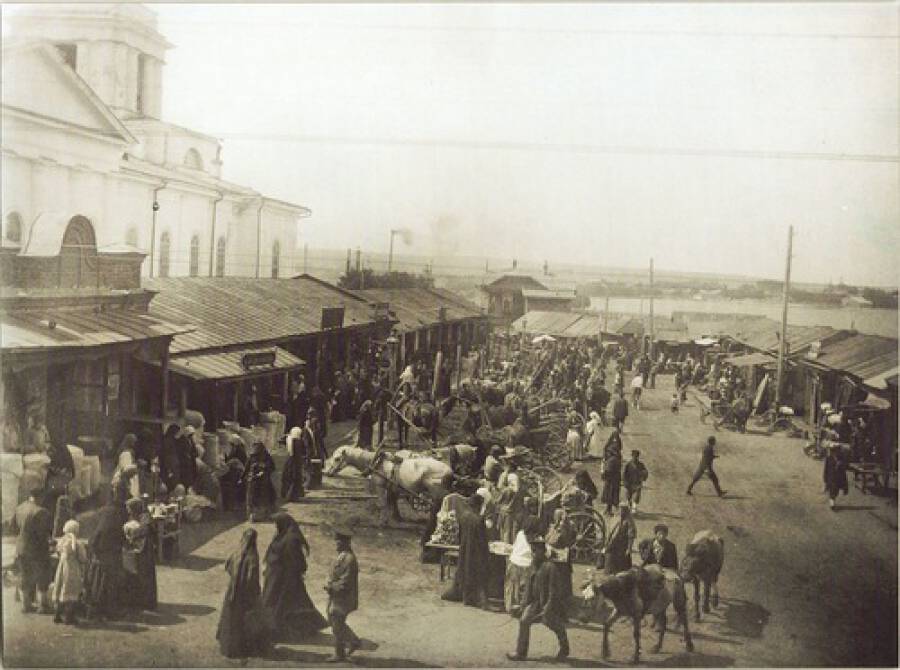

После отмены крепостного права (1861 г.) в Удмуртии, как и по всей стране, начался пореформенный период. Он ознаменовался дальнейшим ростом городов и развитием товарно-денежных отношений. В 1899 г. была проведена сквозная железнодорожная магистраль Пермь – Котлас. Появление современного транспорта придало дополнительные импульсы развитию экономики края.

В неспокойный ХХ век удмурты вступили с неплохой динамикой социально-экономического развития, но с характерными для всей империи противоречиями. К этому времени Удмуртия представляла развитую аграрно-промышленную часть Российской империи. Революционных преобразований было не миновать, не обошли стороной они и Удмуртию…

Литература

- «Владыкин В.Е. Удмурты. Историко-этнографический очерк. Ижевск, 2008.

- Государственность Удмуртии и ее реализация: проблемы, реалии (к 90-летию государственности Удмуртии).

- История Удмуртии (конец XV – начало ХХ в.). Ижевск, 2004.