Сто лет перед киноэкраном: как в России появился День кино

Ровно сто лет назад, 27 августа 1919 года, Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о национализации всей кино- и фотопромышленности страны. С 1980 года эта дата стала отмечаться как День кино, сначала – советского, а теперь – российского.

Известные слова о том, что кино является важнейшим из искусств, обычно приписывают В.И. Ленину. Вождь Октябрьской революции произнес эту фразу в 1922 году во время беседы с наркомом просвещения А.В. Луначарским. Разумеется, Владимир Ильич имел в виду идеологическое воздействие кинокартин на массы, и он был прав, но роль кино оказалась куда более глубокой. По темам, поднятым в кинематографе, можно многое сказать о том обществе, для которого и в котором снимаются фильмы. И хотя споры о подлинности передачи событий – вечны (ведь право на художественный вымысел никто не отменял), ни одно из искусств не позволит зрителю настолько проникнуться духом времени, как это делает кинематограф.

Эпоха новаторства

Первый киносеанс в Российской империи состоялся в 1896 году. Он проходил в летнем увеселительном саду «Аквариум» в Петербурге. Через пятнадцать лет кинорежиссер Александр Ханжонков представляет зрителю первый полнометражный фильм «Оборона Севастополя», а спустя еще год – первый в мире мультфильм, созданный в технике объемной анимации. После Октябрьской революции многие деятели российского кинематографа покинули страну, и в истории кино началась новая глава.

Кадр из фильма «Оборона Севастополя» (1911). В роли адмирала Нахимова – актер Андрей Громов

Источник: upload.wikimedia.org

В 1919 году открывается ВГИК – единственная на тот момент государственная киношкола в мире. Для обучения в новом учебном заведении было выбрано всего 40 человек: руководитель ВГИКа Владимир Гардин стремился создать новый тип актера – человека, способного передать любую эмоцию во время съемок крупным планом. По требованию Гардина студенты репетировали постановки в бархатных рамах, имитирующих экран. В киношколе организовал курс и «отец русского кинематографа» режиссер Лев Кулешов. Помимо изучения традиционных дисциплин, необходимых будущим актерам, ученики мастера занимались акробатикой, ритмикой и даже боксом. Будучи смелым экспериментатором, Лев Владимирович разработал новый тип монтажа, вошедший в историю как «эффект Кулешова». Замысел режиссера заключался в следующем: сначала зритель видел лишь изображение актера, смотрящего вдаль. Затем были сняты другие кадры: тарелка супа, болезненный ребенок и девушка, сидящая на диване. Каждый из этих кадров поочередно склеивали с основным. Зрители пришли к удивительному выводу: выражение лица актера не менялось, а картина каждый раз приобретала новый смысл. Казалось, что в первом случае герой привлечен запахом супа и хочет есть, во втором – сочувствует ребенку, а в третьем – очарован прекрасной незнакомкой. Так Лев Кулешов впервые продемонстрировал, что содержание последующего кадра способно полностью изменить смысл предыдущего.

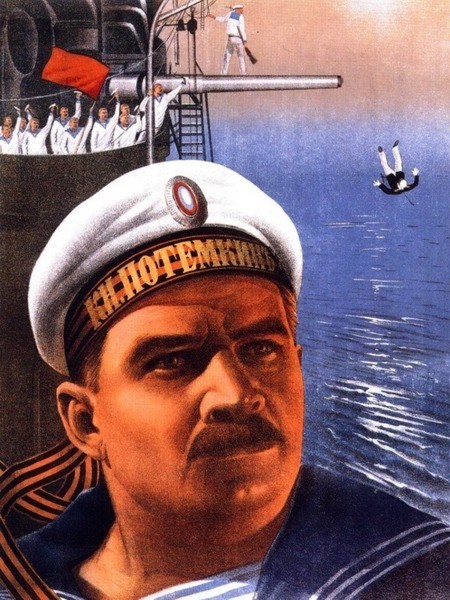

Афиша к фильму «Броненосец Потемкин»

Источник: ruspekh.ru

В 1920-е годы взошла звезда выдающегося советского кинематографиста Сергея Эйзенштейна. Его картину «Броненосец “Потемкин”», посвященную одному из ярких и трагических эпизодов Первой русской революции, до сих пор называют одной из самых талантливых за всю историю советского и российского кино. Фильм был снят всего за три месяца: юбилейная комиссия ЦИК дала задание приступить к съемкам картины в августе 1925 года (к 20-летию восстания), а в декабре Эйзенштейн уже представил свой шедевр на суд публике. Благодаря фантазии режиссера «Броненосец “Потемкин”» иногда упоминается как первая цветная картина в СССР, однако это не совсем верно. На самом деле в фильме можно найти всего один цветной кадр, зато какой важный! Режиссер вручную раскрасил флаг, развевающийся на вершине мачты, красными чернилами. Так единственным цветным элементом черно-белой ленты стал символ революционной борьбы.

Расцвет советского кино

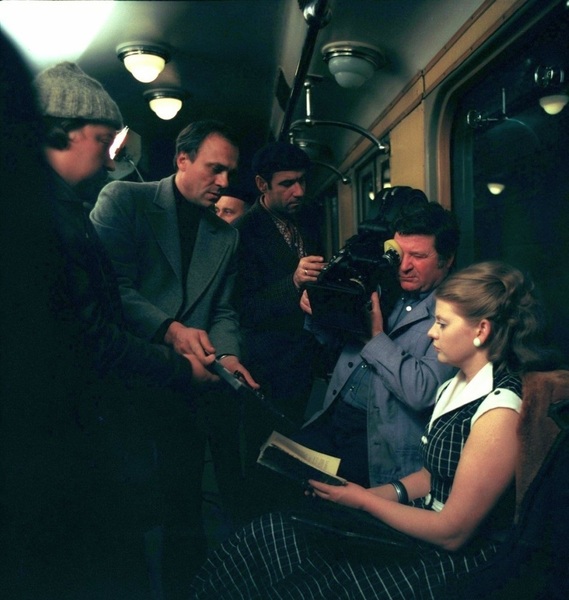

Самым плодотворным временем для советского кинематографа стали 1960-е и 70-е годы. В этот период было снято три фильма, заслуживших не только любовь на родине, но и мировое признание за ее пределами. В 1968 году «Война и мир» Сергея Бондарчука, в 1975-м «Дерсу Узала» Акиры Куросавы по произведению В.К. Арсеньева, а также в 1981-м «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова получили премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В список номинантов на эту премию попали два фильма одного режиссера – Станислава Ростоцкого – «А зори здесь тихие...» и «Белый Бим Черное ухо».

Съемки фильма «Москва слезам не верит»

Источник: fototelegraf.ru

Разнообразие жанров, появление множества талантливых режиссеров, операторов и актеров – все это привело к тому, что посещаемость кинотеатров в СССР в то время была едва ли не самой высокой в мире. Большинству наших соотечественников эти годы запомнились по прекрасным искрометным комедиям Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая и Георгия Данелия, однако спектр картин, предлагаемых к просмотру, выходил далеко за рамки комедийного жанра. В 1980 году на экраны выходит первый советский фильм-катастрофа «Экипаж», собравший более 70 миллионов зрителей только за первый год. Многие по нескольку раз приходили в кино, чтобы снова и снова увидеть подвиг советских пилотов. Любопытно, что «главный герой» этого фильма, горящий самолет, в реальности состоял из нескольких частей: его основная часть была отправлена на съемки из Киева, хвост – из Новосибирска, а макет воздушного судна для съемок общего плана – из Казани.

Кадр из фильма-катастрофы «Экипаж»

Источник: domkino.tv

Отдельным видом искусства стал детский и подростковый кинематограф. Чего стоит один «Электроник», в котором за фантастическим повествованием и веселыми приключениями героев скрывается тема, интересная многим кинематографистам по сей день: как воспитать в себе доброту, ответственность и честность, что значит «быть человеком», могут ли роботы иметь душу и стать лучше нас самих, а если да, то, что останется делать людям? После выхода картины ее создатели получали благодарственные письма из разных стран, а некоторые киноведы, особенно впечатленные фильмом, даже защищали по нему диссертации в попытках объяснить феномен такой популярности.

Кадр из фильма «Приключения Электроника»

Источник: mdata.ru

Любовь к истории

За долгие годы существования кинематографа в нашей стране наметилась любопытная тенденция – во все времена самыми обсуждаемыми и любимыми становятся фильмы, так или иначе связанные с историческими событиями. Причем, жанры картин могут быть совершенно разными: от драм до комедий.

Самым масштабным проектом 1920-х годов стал фильм «Октябрь», снятый С. Эйзенштейном к двадцатилетнему юбилею революции. В распоряжение съемочной группы были предоставлены беспрецедентные по тому времени ресурсы и полномочия: в Ленинграде днем разводили мосты, останавливали трамваи, а в некоторых районах отключали электричество. Для того чтобы выстрел «Авроры» на экране выглядел более эффектным, ее зарядили двойным зарядом, из-за чего в соседних домах на набережной Невы вылетели стекла! Очевидцы шутили, что съемки штурма Зимнего и вовсе причинили дворцу больше ущерба, чем настоящие события октября 1917 года. Фильм оказался настолько реалистичным, что его по ошибке неоднократно включали в документальную хронику революции.

Афиша к фильму «Александр Невский»

Источник: philatelist.ru

Другой знаковой картиной, посвященной истории нашей страны, является «Александр Невский», снятый Сергеем Эйзенштейном в 1938 году. Легенда гласит, что на выбор режиссеру было дано два сценария: первый – о событиях Смутного времени, второй – о самом известном Новгородском князе и его военных подвигах. Эйзенштейн выбрал Александра Невского и не ошибся: кроме зрительского признания последовало официальное одобрение картины в виде Сталинской премии и ордена Ленина. Правда, через полгода после выхода «Александр Невский» был снят с проката, чтобы избежать недвусмысленных коннотаций после заключения пакта Молотова – Риббентропа. На советские киноэкраны фильм вернулся сразу после начала Великой Отечественной войны. В тяжелые военные годы события, показанные в картине, воспринимались особенно остро и казались как никогда актуальными. В уста главного героя режиссер вложил фразу, ставшую крылатой: «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет».

А вот самым любимым фильмом российского зрителя, согласно многочисленным опросам, на протяжении многих лет остается комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Картина, снятая по пьесе Михаила Булгакова о путешествии советского управдома в XVI век, вышла на экраны лишь через 40 лет после написания произведения. В 1933 году Булгаков не смог отдать свою работу ни в один театр. Зато в 1970-х «Иван Васильевич» произвел ошеломительный эффект: возле кинотеатров выстраивались огромные очереди, а фразы героев моментально «ушли в народ». Кстати, роль царя режиссер изначально прочил Юрию Никулину, однако актер отказался от съемок из-за цирковых гастролей в Австралии. Кроме того, Иваном Грозным в картине мог стать Георгий Вицин, но пробы он не прошел, поскольку слишком ассоциировался с образом Труса из других комедий Гайдая.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В роли царя – актер Юрий Яковлев

Источник: culturavrn.ru

Сегодня многие российские режиссеры продолжают обращаться к событиям прошлого, создавая новые фильмы. К счастью, история нашей страны настолько богата и многогранна, что может преподнести захватывающие сюжеты для экранизации еще не одному поколению мастеров кинематографа.

Обложка: politicus.ruСмотрите также:

Юрий Никулин: «Вызвать смех – гордость для меня»

Андрей Миронов. Обаятельный интеллигент советского кинематографа

Жестокость – необходимая реальность? Два товарища полвека спустя