Софья Палеолог. Главная удача Ивана III

12 ноября 1472 года в столицу Российского государства прибыла будущая жена Ивана III – племянница византийского императора Зоя Палеолог. В крещении она получила имя Софья. Благодаря их союзу Москва стала считаться преемницей «Второго Рима», а династический знак Палеологов – двуглавый орел – стал гербом России

Зое Палеолог суждено было связать свою судьбу с одним из правителей Европы. Претендентов на ее руку было несколько, но на брак девушки с Иваном III надеялся Папа Римский – он планировал распространить на Руси католицизм. Переговоры велись долго: Зою заочно сосватали в 14 лет, но лишь в 17-летнем возрасте она отправилась в Россию навстречу новой, замужней жизни. План Папы Римского провалился – Зоя Палеолог не только отказалась навязывать католическую веру супругу, но и сама приняла православие. Теперь ее звали Софьей Фоминичной.

Путешествие в Московию

О биографии государевой жены русские знали мало. Известно было, что родилась она около 1455 года, была дочерью Фомы Палеолога – Морейского правителя, и племянницей византийского императора Константина Палеолога. За два года до предполагаемого рождения Софьи Константинополь пал под ударами турок. Фома Палеолог с семьей бежал на Корфу и вынужден был стать католиком. Спустя десять лет после рождения Софьи ее родители скончались, и девочка вместе с братьями была отдана на воспитание кардиналу Виссариону Никейскому – ученому и покровителю искусств. Софья получила прекрасное образование, недоступное подавляющему большинству ее современниц.

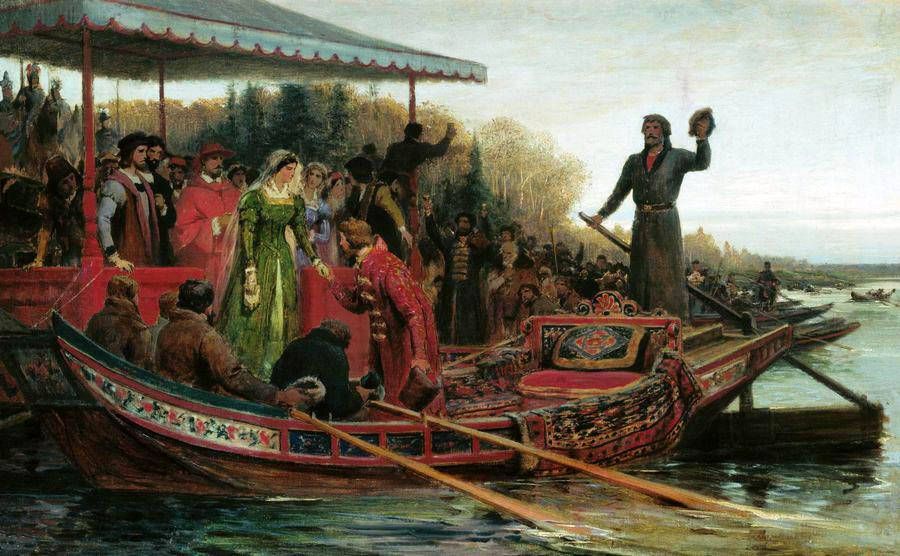

Первым потенциальным женихом Софьи Палеолог считался правитель Кипра Иоанн II, однако он побоялся вступать в неизбежный конфликт с Османской империей. Затем в мужья Софье прочили итальянского князя, но и этот союз не состоялся. Наконец, было объявлено о помолвке с московским государем. Для Ивана III этот брак стал вторым – его первая жена Мария Борисовна умерла в 1467 году, оставив единственного сына (Ивана Молодого). Итак, Софья Палеолог отправилась в Московию. Поездка превратилась в путешествие через всю Европу. В европейских городах наследницу некогда великого византийского рода принимали с восторгом. Ей преподносили дорогие подарки и устраивали пышные приемы. Однажды произошел курьезный случай: желая порадовать именитую гостью, горожанки Нюрнберга вручили Софье несколько десятков коробок шоколадных конфет. В сентябре процессия достигла Таллина (Колывани), затем через Юрьев, Псков и Новгород добралась до главной цели – Москвы. Софья Палеолог и Иван III обвенчались в тот же день.

«Железная хватка» константинопольской царевны

Ко второй половине 1470-х – началу 1480-х годов относятся главные достижения Ивана III. Князю удается присоединить Новгород и Тверь, избавиться от унизительной ордынской зависимости. Связан ли этот период политического успеха с удачным браком – остается лишь размышлять. Существует мнение, что именно Софья Палеолог убедила супруга поставить точку в отношениях с Большой Ордой. Как бы то ни было, жена действительно имела сильное влияние на государя и не боялась высказывать свое мнение по важнейшим вопросам. В отличие от жен других русских князей, Софья Фоминична не была безмолвным дополнением своего избранника и живо интересовалась всем, что происходит в государстве. Полагаясь на безупречный вкус Софьи, Иван III приглашает в Москву итальянских зодчих и художников. Их стараниями перестроен Кремль и Успенский собор, возведены Архангельский и Благовещенский соборы, а также Грановитая палата. Достойная наследница византийских правителей, Софья Палеолог понимала важность ритуалов и государственной символики. Государственный герб России – двуглавый орел – был частью ее «приданого» наряду с уникальными книгами и драгоценностями.

В 1485 году Иван III принимает новый титул – Государь Всея Руси. Статус и авторитет Московского княжества многократно возрастает. Все это время Софья находится рядом и бдительно следит за интересами своей семьи. Она вступает в конфликт с Иваном Молодым, мечтая о престоле для своего сына, будущего Василия III. Слухи о причастности Софьи Палеолог к отравлению Ивана Молодого не получили серьезных подтверждений, однако решимости княгине и вправду было не занимать. Вплоть до своей смерти в 1503 году она знала о всех государевых планах и была «в курсе» каждой придворной интриги. Современники недолюбливали княгиню за хитрость и коварство, но отдавали должное ее сильному и гордому характеру. Софья Палеолог никогда не забывала о своем происхождении. В 1498 году она сшила шелковую пелену со своим именем, и указала титул «царевны царегородской». Царьградом на Руси называли Константинополь. Местом упокоения властной княгини стала усыпальница Вознесенского собора, а после Октябрьской революции останки Софьи Палеолог перенесли в подземную палату Архангельского собора. В 1994 году исследователи воссоздали облик княгини и подтвердили сведения, содержащиеся в летописях и хрониках. Софья Палеолог была невысокой, но стройной женщиной с выразительными темными глазами и крупными чертами лица. Яркую внешность супруга Ивана III передала внуку – Ивану Грозному. Многие историки, изучавшие скульптурные изображения первого русского царя (их также воссоздали по черепу правителя), уверены – он определенно похож на свою византийскую бабушку.