Шаг вперед в естественных науках. XIX век

XIX век, прежде всего в Европе, ознаменовался пышным расцветом наук и массовым использованием передовых научных достижений в промышленных, социальных и коммерческих целях. Выдающиеся открытия в области электричества позволили заменить свечи лампами накаливания, изобрести радио и телефон, исследования химиков и биологов подняли медицину на совершенно иной уровень, лабораторные исследования проложили дорогу к новым материалам и веществам, а также усовершенствовали прежние. Сочетание научных и технических методов привело к созданию железных дорог и пароходов, фотографии и швейной машины, т.е. полностью изменило жизнь человека.

Организация наук

Хотя научную деятельность как системное явление можно проследить в Европе с XVII столетия, лишь с начала XIX века она приобрела экспоненциальный характер. Количество университетов, основанных с 1801 по 1900 гг., более чем втрое превысило показатели 1701–1800 гг. Высшие учебные заведения расширили сферу исследований и стали получать гораздо большую поддержку от государства. Особенно стоит выделить роль Германии. Благодаря деятельности таких организаторов науки как Фридрих Шлейермахер и Вильгельм Гумбольдт университетская модель претерпела коренные преобразования.

Чтобы поощрить самостоятельное мышление студентов, стремясь к усвоению ими фундаментальных основ знания, Гумбольдт предложил сделать акцент не на лекциях, а на семинарах и лабораторных работах. Вкупе с острой научной конкуренцией это принесло ощутимые плоды. Во второй половине XIX столетия немецкие университеты завоевали репутацию лучших в мире, их профессора считались образцами для подражания, а их модель обучения в той или иной степени была воспринята повсюду – даже в консервативной Британии и гордящейся своими учеными традициями Франции.

К середине XIX века в университетах окончательно сошло на нет значение теологии, и одновременно вырос спрос на прикладные технические дисциплины. С этими целями учреждались политехнические институты и профильные учебные заведения – по горным, сельскохозяйственным, медицинским и прочим специальностям. Две промышленные революции – начала и конца столетия – способствовали стремительному увеличению спроса на квалифицированных инженеров и конструкторов. Вместе с тем, при университетах, а с конца века и при крупных корпорациях, стали возникать исследовательские лаборатории, интенсифицировавшие процесс научных открытий и технических изобретений.

Широкое распространение в XIX веке получили всевозможные научные общества, – физические, химические, геологические, биологические, географические, – где наряду с учеными теоретиками активное участие принимали практики – инженеры, натуралисты, изобретатели. Подобные союзы помогли интеграции теоретических построений в конкретные решения, благоприятствовали распространению научных знаний в просвещенном обществе.

В 1901 году крупный предприниматель Альфред Нобель учредил премию по нескольким научным дисциплинам, сразу получившую статус самой почетной награды в мире науки. Первыми лауреатами стали прославленные исследователи: в области физики – Вильгельм Рентген, в области химии – Якоб Хендрик Вант-Гофф, в области физиологии и медицины – Эмиль Адольф фон Беринг и Сюлли – Прюдом в области литературы.

Дифференциация наук

Важным аспектом развития научного знания в XIX веке стала дифференциация наук как следствие увеличивающейся базы знаний, совершенствования методологии, расширения объектов исследования. Так, в физике уже в середине столетия произошло разделение на теоретическую и экспериментальную, а каждая отдельная отрасль – механика, оптика, гидравлика и особенно все что связано с электричеством – получила фундированную базу. Еще более применимо это оказалось к химии. Помимо органической и неорганической, возникли структурная и физическая химии, химическая термодинамика, учение о растворах и т.д.

Подобное углубление исследований принесло невероятный эффект в виде множества блестящих открытий, но, в то же время, поставило вопрос о синтезе, интеграции наук, создании междисциплинарных областей. Большое значение в понимании феномена науки имели философские и социологические исследования второй половины XIX века.

Математика

В основе физических и химических открытий лежит гипотеза или теория, которая лучше всего выражается языком математики. Логические структуры, составляющие ее фундамент, являются универсальными инструментами объяснения окружающего мира, а развитие абстрактного мышления – важнейшим условием для создания прорывных теорий. В XIX веке математики все больше внимания стали уделять нестандартным структурам, многолинейным формам, математической логике, изоморфизму, проблемам предикатов, множеств, бесконечности и т.д. Как результат, появились такие перспективные направления как неевклидова геометрия, дифференциальная геометрия, векторный анализ, теория множеств, комбинаторная топология, математическая физика и прочие.

Многие темы, поднятые учеными-математиками на абстрактном уровне и, казалось, далекие от реальности, неожиданно находили подтверждение и развитие при изучении природных явлений и чрезвычайно способствовали решению физических, химических, астрономических и биологических задач. Без полноценного математического анализа стало невозможно добиться настоящего прогресса в любых естественно-научных дисциплинах. Среди важнейших математических имен века – Карл Фридрих Гаусс, Карл Вейерштрасс, Август Мёбиус, Николай Лобачевский, Пафнутий Чебышёв, Джордж Буль, Дэвид Гильберт, Георг Кантор, Жан-Виктор Понселе, Георг Риман, Анри Пуанкаре.

Физика

Все большее применение паровых машин и сложных механических устройств, вошедших в обиход с конца XVIII столетия, требовало от физики все более практической направленности. Действительно, в первой, и особенно во второй половине XIX века, число физических экспериментов прикладного характера многократно возросло. О наиболее выдающихся результатах будет сказано ниже в главе о технических достижениях, здесь же остановимся только на фундаментальных открытиях.

Колоссальное значение имели исследования в области электричества. В первые десятилетия XIX века усилиями Симеона Дени Пуассона и Карла Гаусса возникло учение об электростатике. Тогда же получили известность явления электролиза и электрической дуги, а Ганс Христиан Эрстед обнаружил влияние электрического тока на магнитную стрелку. Впоследствии открытие Эрстеда в соединении с вольтовым столбом послужило основой для изобретения электрического телеграфа.

Непреходящее значение имели опыты Майкла Фарадея по изучению электромагнитного поля и его практические шаги по становлению электротехники как отдельной научно-технической отрасли. Многочисленные эксперименты с электричеством Фарадея были «переведены» на теоретический уровень Джеймсом Клерком Максвеллом, что позволило доказать существование электромагнитных волн и проникнуть в природу света. Огромное значение в изучении свойств электромагнитного поля имели опыты Генриха Герца в 1880-х гг. Герц сделал решающий шаг к изобретению радио.

Усилиями таких физиков как Сади Карно, Джеймс Джоуль, Рудольф Майер и Герман Гельмгольц удалось сформулировать закон сохранения энергии – один из самых фундаментальных законов природы. Работы по кинетике газов середины XIX века (Рудольф Клазиус, Август Крёниг, Уильям Томсон) в итоге привели к основанию новой физической дисциплины – термодинамики. Второе начало термодинамики, наиболее полно разработанное Людвигом Больцманом, послужило ключом для открытия Максом Планком явлений квантовой физики.

Для последней четверти XIX века наиболее плодотворными с точки зрения новизны стали исследования свойств атомов. Были открыты такие явления как радиоактивность, рентгеновское излучение, альфа- и бета-частицы, гамма-лучи и т.д. Наибольший вклад в начальное развитие атомной физики внесли Хендрик Лоренц, Вильгельм Рентген, Антуан Беккерель, Мария и Пьер Кюри, Эрнест Резерфорд, Поль Виллар, Джозеф Томсон. Эти ученые подготовили почву для революционных открытий первой четверти XX века.

Химия

Химия в XIX веке прошла головокружительный путь от наследницы алхимии и помощницы физики до самостоятельной точной науки со своим терминологическим аппаратом, общей теорией строения вещества и выдающимися достижениями, повлиявшими на повседневную жизнь человека. В начале столетия важнее влияние на развитие химии оказали Джон Дальтон и Йенс Якоб Берцелиус. Первый ввел понятие атомного веса, второй – разработал электрохимическую теорию сродства и ввел новую систему записи химических формул и элементов, которая применяется учеными до сих пор.

До 1860 года химиками были открыты несколько важнейших стехиометрических законов, таких как закон Авогадро (1811), изоморфизма (1819), электролиза (1830-е гг.) и др. В 1858 году Станислао Канниццаро создал цельную модель атомно-молекулярной теории. Поворотным моментом в систематизации химических элементов стала Периодическая система, опубликованная Д.И. Менделеевым в 1869 году. Выявленные русским химиком закономерности позволили не только увидеть общую картину строения, но и предсказать характеристики еще неоткрытых элементов.

В последней трети столетия химия окончательно разделилась на органическую и неорганическую, а те, в свою очередь, на несколько важнейших направлений – исследования по структуре молекул, каталитических процессов, теории растворов, скорости реакций и т.д. Практические успехи химиков были таковы, что уже в 1868 году Адольф Байер синтезировал первый краситель (ализарин), а через два года – индиго. Это вдохновило целый ряд ученых на синтез разнообразных веществ как органического, так и неорганического происхождения. Подобные эксперименты имели далеко идущие последствия в биологии, медицине, физиологии, в химической промышленности.

Науки о земле

Успехи естественных наук послужили стимулом для бурного расцвета геологии. Из единой прежде науке о земле стали выделяться самостоятельные дисциплины. К первой четверти XIX века относится формирование петрографии и кристаллографии. Применение биостратиграфического метода и картирования позволило Жоржу Кювье и Чарльзу Лайелю проследить этапы формирования земной поверхности и заложить основы геотектоники. Важнейшая роль в науках о земле принадлежит Александру Гумбольдту. В результате нескольких захватывающих научных экспедиций по американским континентам этот разносторонний ученый пришел к выводу о неразрывной связи естествознания и землеописания, результатом чего стало появление физической географии. Подобное систематическое изучение Земли дало возможность составить климатические, гидрологические, зоогеографические и проч. атласы, понять закономерности метеорологических явлений.

В 1880-е гг. науки о земле сделали очередной шаг вперед. Применяя совокупность передовых методов и технологий, включая поляризационный микроскоп и достижения аналитической химии, ученые смогли прочитать прошлое земной поверхности. Так появилась палеогеография. К концу XIX столетия относится деятельность В.В. Докучаева – основоположника школы научного почвоведения и географии почв. Один из его учеников В.И. Вернадский стоял у истоков изучения биосферы – глобальной экосистемы Земли.

С 1860-х гг. большое практическое значение получает геология полезных ископаемых – прежде всего, нефти. На минеральном, породном, литосферном уровнях изучались скопления нефти в пластах, залежи, месторождения, нефтяные зоны, бассейны, пояса и узлы накопления. С массовым распространением двигателей внутреннего сгорания значение данных исследований возросло многократно.

Металлургия

Металлургия железа прошла три тысячи лет, прежде чем за нее основательно взялись ученые. Потребности промышленной революции требовали такого объема металла, что прежние методы его получения уже не удовлетворяли экономику. В 1832 году Йенс Якоб Берцелиус осуществил полный химический анализ руд и металлургических материалов, в середине века Роберт Бунзен, Генри Роско, Жак-Жозеф Эбельман занялись проблемой металлургических газов, а ближе к концу века процесс изготовления стали был поставлен на научные рельсы в крупнейших корпорациях Круппа, Армстронга и Шнейдера, где возникли самостоятельные исследовательские лаборатории.

Новые знания полностью преобразили металлургический процесс. Среди ключевых технологий, способствовавших изготовлению литой стали, можно назвать конверторы Бессемера и Томаса, регенеративные печи Сименса и Мартена, универсальные и обжимочные прокатные станы, доменные ферросплавы и т.д. Дешевая сталь стала основой индустриального прогресса конца XIX века. Железные дороги, пароходы, станки, автомобили, дредноуты и дальнобойные пушки буквально в четверть века полностью преобразили мир.

Биология

Среди магистральных достижений биологии в XIX века – клеточная теория строения организма, эволюционное учение Чарльза Дарвина и появление в качестве самостоятельных наук физиологии, эндокринологии и нейрофизиологии.

Главный вклад в создание клеточной теории внесли Теодор Шванн и Маттиас Якоб Шлейден. В 1839 году были сформулированы основные выводы о единстве животных и растительных клеток, о клетке как элементарной биологической единице и об организме как сумме составляющих его клеток. Изучение клеточной природы дало импульс для лечения многих иммунных и инфекционных заболеваний, а сама теория легла в основу цитологии и гистологии – науках о клетках и тканях.

Книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», опубликованная в 1859 году, стала поистине судьбоносной. На основе многочисленных фактов и наблюдений британский натуралист утверждал, что эволюция живого мира началась миллионы лет назад – от простейших до самых сложных форм, не исключая человека. Человек имеет общих предков с обезьянами и как любой вид – он продукт целесообразности природы и естественного отбора. Сейчас трудно представить, насколько богохульно звучали слова Дарвина – его выводы полностью противоречили христианскому учению о сотворении мира 6000 лет назад и роли в нем человека, воспринимавшемуся многими почти как аксиома. Дарвиновская революция в биологии – одно из важнейших не только научных, но и мировоззренческих достижений XIX столетия.

Физиология как наука о функционировании живого организма и его частей, о взаимодействии организма с окружающей средой получила к 1850 году полное признание, также как к 1890 году нашла свое место под солнцем нейрофизиология, занимающаяся функциями нервной системы. Эти биологические науки прочно вошли в медицинское образование и оказали неоценимую помощь при лечении заболеваний.

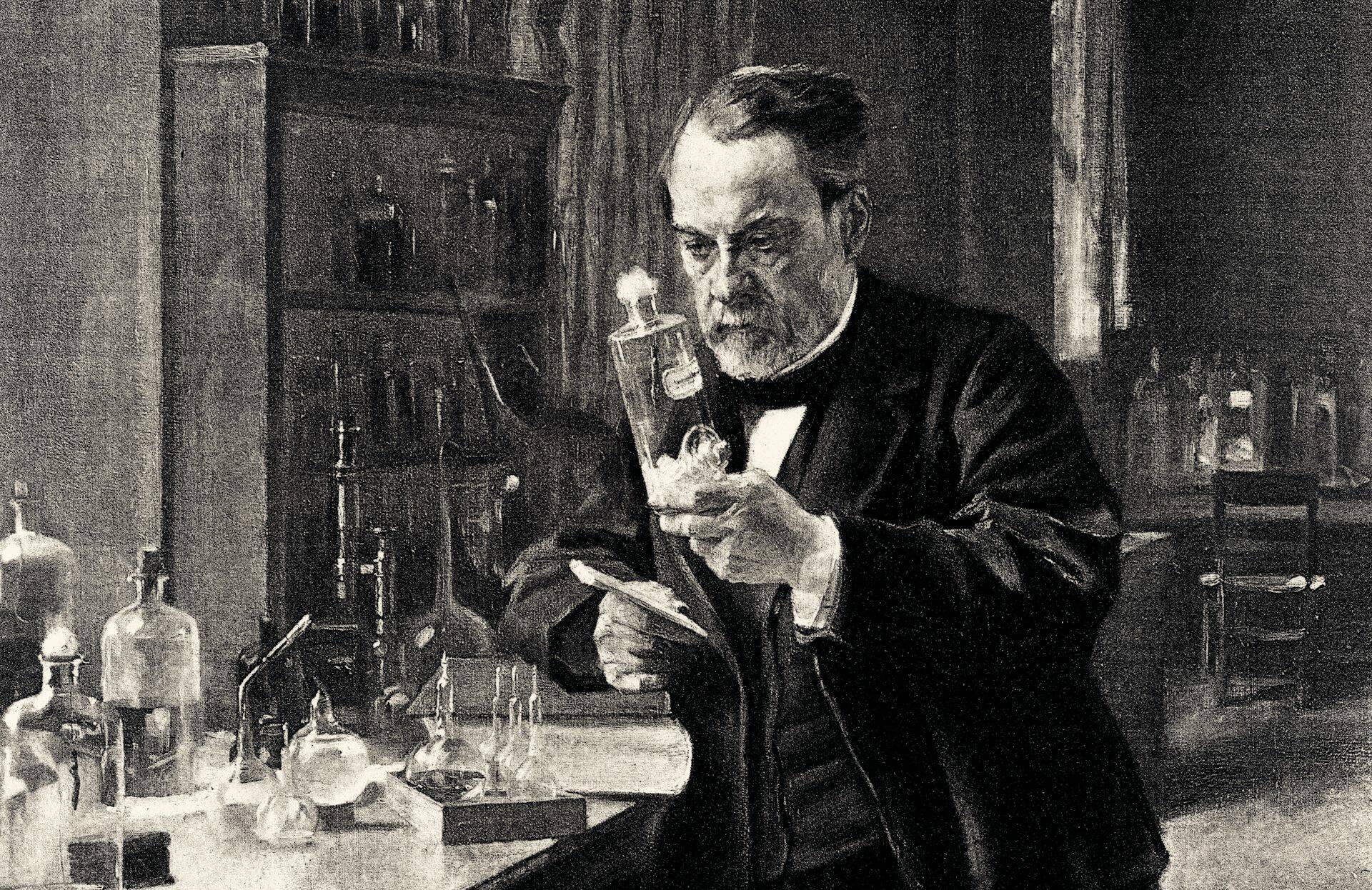

Медицина

В XIX веке естественно-научная концепция понимания законов возникновения и протекания болезней окончательно взяла вверх над старинными суевериями, традициями и знахарскими приемами. Достижения других наук активно применялись передовыми врачами для совершенствования своего искусства врачевания. Новые инструменты – такие как эндоскоп, ларингоскоп, фонендоскоп или офтальмоскоп – улучшили диагностику. Понимание физиологических процессов и новые возможности химии способствовали появлению иного типа лекарств – с точно установленными фармакологическими свойствами и дозировками. Среди главных достижений этого времени нужно назвать открытие ацетилсалициловой кислоты (аспирин).

С середины столетия во время операций стали регулярно применять антисептические методы и анестезию, что кардинально уменьшило число смертей от заражений и болевого шока. Кроме того, обезболивание (преимущественно хлороформом) позволило проводить такие операции, на которые хирурги прежде не решались. Успешное внедрение в 1859 году местной анестезии стало еще одним шагом вперед. Теперь не было необходимости усыплять пациента по любому поводу, что благоприятно отражалось на его общем состоянии.

Технические достижения

Систематическое применение научных знаний для улучшения повседневной жизни стало само собой разумеющимся в XIX веке, особенно во второй его половине. Это принесло невероятные плоды во всех областях жизнедеятельности человека и породило определенный социальный оптимизм, веру в безграничные возможности цивилизации. Действительно, если сравнить 1800 и 1900 гг., то коренные перемены коснулись всего – от средств передвижения до условий труда и способов проведения досуга. Такие привычные вещи как электрическое освещение, кинофильмы или автомобиль – заслуга XIX столетия.

Назовем наиболее важные технические инновации этого века. Прежде всего, были созданы новые источники энергии, неизмеримо увеличившие возможности производства. Это паровые машины, электрогенераторы, гидротурбины и двигатели внутреннего сгорания. Замена железа сталью и появление новых материалов – прежде всего резины и пластмасс – способствовали появлению более совершенных аппаратов и механизмов. Прогресс в передаче информации – электротелеграф, радио, телефон – увеличил связность действий и скорость принятия решений и т.д.

К самым известным изобретениям 1801–1900 гг. относятся система железнодорожного транспорта, появившаяся в Англии в 1825 году (в России в 1837 году), колесный и винтовой пароход (первые несовершенные модели относятся к 1807 году, но уже в 1838 году начались трансатлантические рейсы), автомобиль, начало которого относят к экипажам с бензиновым двигателем, запатентованным в 1886 году Готтлибом Даймлером и Карлом Бенцем, велосипед, придуманный в 1817 году бароном Карлом фон Дрезом и полностью модифицированный к 1885 году.

В 1876 году появился телефон, изобретенный, как традиционно считается, Александром Беллом (хотя, в настоящее время, ряд стран признают пионером в этой области итальянского учёного Антонио Меуччи) и значительно усовершенствованный Томасом Эдисоном, а также телеграф – главный способ быстрой связи вплоть до середины XX века, радио. На последнее изобретение претендует не менее десятка человек – Томас Эдисон, Генрих Герц, Никола Тесла, Гульельмо Маркони. В России приоритет признается за А.С. Поповым. В электрическом освещении первопроходцами выступили русские ученые П.Н. Яблочков и А.Н. Лодыгин, но надежную модель создал Томас Эдисон. На поля вышел зерноуборочный комбайн, придуманный в 1826 году и открывший новую страницу в агротехнике. В быту появились фотография, граммофон и кинематограф, джинсы, спички, стальные перья, дырокол, электрический утюг, посудомоечная машина и многое другое.

Пройти тест по теме

Источник обложки: The Conversation