Русская армия и русская революция — анализ субъект-объектных отношений

Опубликовано:

Бахурин Ю.А. Русская армия и русская революция — анализ субъект-объектных отношений // Пути России. Историзация социального опыта. Т. XVIII. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 299–310.

Ю.А. Бахурин

Русская армия и русская революция — анализ субъект-объектных отношений

Период последнего царствования в России был исключительно насыщен общественными потрясениями. Три войны (Китайский поход, русско-японская и Первая мировая войны), две революции, повлекшие третью — на темпоральном пространстве всего в 18 лет. Возраст, в котором люди достигают полной зрелости, становясь дее- и правоспособными, стал для Российской империи и ее армии гибельным порогом.

Выделение армии из ряда других общественных институтов не случайно — ее роль в кризисе государственной системы России и начале Великой русской революции была колоссальной, если не первоочередной. На различных этапах Русская императорская, а затем — республиканская армия оказывалась как субъектом революционных событий в стране, так и объектом оппозиционной политической пропаганды. Тому, чем были вызваны эти метаморфозы, как они проявлялись и какой урок сегодня надлежит из них извлечь, и посвящен настоящий доклад.

Примерами первого (субъектного) состояния являются события 1905-1907 гг. и неудачная для империи русско-японская война 1904-1905 гг. В этот период армия испытывала серьезное воздействие революционной пропаганды — пользуясь определением Ю.О. Мартова, «широкой, методической агитации на почве тех бедствий и противоречий, которые война неминуемо должна вызвать к жизни». В частности, он вспоминал об интенсивном выпуске «Искрой» прокламаций с предельной конкретизацией лозунгов («Война против войны», «Для чего должен воевать русский солдат?»), которые «распространялись в огромных количествах»[1].

До сих пор одной из устойчивых версий причин возгорания первой русской революции является деятельность японской разведки. Между тем точки зрения ведущих исследователей этой проблематики сходятся в том, что субсидирование деятельности российских революционных и оппозиционных партий Японией никак не повлияло на исход русско-японской войны и все обильно сдобренные японским золотом начинания не оказали серьезного влияния на ход событий.[2] Донесения же о них «агентуры» — чиновника особых поручений при министре внутренних дел И.Ф. Манасевича-Мануйлова — как минимум не вполне соответствовали действительности.[3]

Каковы же были причины поражения революционных выступлений в войсках? Среди основных следует указать социальный состав русской императорской армии: больше половины (62%) рядовых составляли крестьяне — представители наиболее консервативной части населения, придерживающиеся патриархальных устоев. Во многом исторически сложившееся восприятие личности императора как «доброго царя», а офицера как «барина» или «отца» и предопределило отношение нижних чинов из крестьян к революционным выступлениям. В большинстве своем они сохраняли верность самодержавию или, в крайнем случае, «настороженный нейтралитет» и лишь незначительная часть поддерживала революционные выступления и принимала в них активное участие.

Кроме того, локализация военных действий — Дальний Восток, глубокая периферия — являлась серьезным фактором разграничения фронта и тыла. В ходе русско-японской войны для немалой части населения России ее события являлись фоном для не претерпевшей поначалу значительных изменений повседневности. Даже большую часть крестьянского слоя в рядах действующей армии составляли жители восточной части страны.

В целом, русско-японская война не была настолько широкомасштабной и не подкосила российский общественный организм столь же серьезно, как Первая мировая. Армия осталась лояльной самодержавию. Более того — подобно памятным событиям декабря 1825 г., она стала для него действенным аппаратом подавления внутригосударственной угрозы. Причем в этих боевых действиях, в отличие от сопок Маньчжурии, армия преуспела.

Ближайший тому пример — «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. — расстрел регулярными войсками мирной манифестации, убийство сотен верноподданных царя. Хотя до сих пор бытует версия о провокационном характере шествия и об открытии огня «из народа» — в свое время она необъяснимым образом даже попала на страницы академической периодики,[4] однако эту попытку перекладывания ответственности приходится признать неловкой и беспардонной.

Карательная акция, последовавшая за Московским вооруженным восстанием в декабре 1905 г. Она была возложена на цвет русской гвардии — Николай II приказал Преображенскому и Семеновскому полкам идти в Москву на подавление вооруженного восстания. Однако офицеры-преображенцы ответили императору отказом, считая роль полицейских ниже своего достоинства. В ответ царь распорядился уволить неподчинившихся и набрал офицеров из армейских частей.[5] Миссия оказалась выполнена; «за жестокую расправу с восставшими офицерство получило разные награды...».[6] Нельзя забывать и об аналогичной экспедиции генерал-лейтенанта П.К. Ренненкампфа, кровопролитием восстанавливавшего подчинение властям среди служащих на Забайкальской и Сибирской железных дорогах.[7]

Таким образом, Русскую императорскую армию в период первой русской революции 1905–1907 гг. всерьез вовлечь в революцию не удалось.

Начавшаяся в августе 1914 г. Первая мировая война и для армии, и для страны означала наступление тягчайших испытаний.

Многими авторами — историками, публицистами — принято считать одной из причин кризиса русской армии к 1917 г. ее планомерное разложение посредством ведения революционной пропаганды. Зачастую эти процессы связывают с деятельностью РСДРП(б) и мифической спонсорской помощью ей со стороны кайзеровской Германии. На наш взгляд, подобный подход излишне упрощает причины Великой русской революции и заслоняет ряд факторов кризиса русской армии, а следовательно, и русского государства.

В условиях передовой вскрылись застарелые язвы армейской системы — проблемы со снабжением войск, преобладающая неграмотность рядового состава и непонимание им смысла разворачивающихся на фронте и в тылу событий и т.д. Этим во многом объясняется тот факт, что уже в 1914 г. в армии:

— Назревали вспышки голодных бунтов. Командир 2-й роты лейб-гвардии Финляндского полка, штабс-капитан Ю.Н. Аргамаков писал заведующему 2-м полевым госпиталем:

«Прошу, если есть возможность, хотя бы малейшая, уступить часть вашего хлеба начальнику хоз. Части 70-го запасного батальона, люди которого несколько дней не получали хлеба... Отсутствие хлеба грозит вызвать бунт.»[8]

— Был зафиксирован всплеск саморанений среди солдат. Командование 2-й армии даже было вынуждено издать специальный приказ о наказаниях для «самострелов»:

«Мною замечено, что нижние чины под тем или иным предлогом во время боя покидают строй, одни в качестве сопровождающих раненых, другие с самыми незначительными ранениями, большей частью в руки. Кроме того, наблюдались случаи саморанения огнестрельным или холодным оружием.

Подобное отношение к своему долгу считаю недопустимым, бесчестным и подлым в отношении к товарищам, которые на местах умирают смертью честных и славных воинов, преступной перед дорогой нашей Родиной и обожаемым Монархом, за которых дерется теперь вся Россия.

Поступков таких в русской армии не должно быть: посему предписываю командирам частей... членовредителей сейчас же предавать полевому суду и расстреливать, как подлых изменников».[9]

— Впервые были зарегистрированы братания, связываемые, как правило, лишь с 1916–1917 гг. Тогда же впервые была введена мера наказания семей нижних чинов, обер- и штаб-офицеров, братающихся с противников или сдающихся в плен, «дабы в их селах и деревнях тотчас же прекратили выдачу пайка их семьям и все там знали, что они изменили своей Родине, польстившись на бутылку пива».[10]

Далее ситуация лишь усугублялась. 1915 год, пора тяжелейших поражений на фронте и «Великого Отступления» армии с западных границ империи, ознаменовался еще несколькими факторами.

Невиданного прежде уровня достигло обострение национального вопроса, выразившееся главным образом в усилении антисемитизма.

То, что он был частью реалий довоенной общественной системы России, общеизвестно. Катализатором вспышки этого явления с началом войны стала шпиономания. В западных регионах России с наибольшей плотностью еврейского населения ее проявления порой доходили до абсурда. В частности, в ноябре 1914 г. в качестве необходимой меры рассматривался Приказ войскам укрепленного района, крепость Новогеоргиевск, гласивший: «…При занятии населенных пунктов брать от еврейского населения заложников, предупреждая, что в случае изменнической деятельности какого-либо из местных жителей заложники будут казнены».[11] И это с учетом, что евреи составляли более половины населения самого Новогеоргиевска и его окрестностей[12], а входивший в крепостной район Новый Двор и вовсе был населен практически исключительно ими.[13]

Это не отменяет фактов задержания на территории района иудеев с «возмутительными листками».[14] Но разрозненные инциденты такого рода в целом привели к массовой эвакуации и интернированию еврейского населения России с ее западных границ. Масштабы этих мероприятий характеризуются цифрой в 0,5 млн вынужденных мигрантов в качестве minimum minimorum. Это привело к дестабилизации социально-экономического положения центральных и восточных регионов государства, подчас настолько заметной, что дало основания известному исследователю рассматриваемого вопроса Г.З. Иоффе задаться вопросом: не те ли, «неправедно выдворенные с места жительства соломоны» и оказались в «кожаных куртках военного коммунизма и двадцатых годов?»[15]

Видимо, эту точку зрения историка не следует воспринимать некритически. Однако она справедлива в следующем: развернувшаяся тотальная война привела к диффузии фронта и тыла, ознаменовавшейся небывалым обострением национального вопроса. И именно недовольство состоянием тыла являлось общим фактором настроений в действующей армии. Многочисленные пороки военного и политического руководства, постоянные проблемы со снабжением войск порождали представление о том, что не только власть, но и общество безучастны к фронту и что за судьбу и интересы России борется лишь армия.[16] Тревогу фронтовиков, как нижних чинов, так и офицерства, вызывали явные признаки хозяйственного расстройства в тылу. Не случайно отказавшиеся идти в атаку в декабре 1916 г. солдаты 17-го Сибирского стрелкового полка кричали в ответ на увещевания командования: «Нас везде грабят, дома семьи голодают, у бедных последнее отбирают, у богатых все оставляют», «Почему до сих пор сидят в тылу жандармы...».[17]

Наряду с этим сомнения морального характера в связи с необходимостью убивать, вместе с ограниченными фронтовой обстановкой возможностями соблюдать посты и исполнять религиозные обряды, видимо, содействовали обмирщению войсковой среды, ослаблению солдатской религиозности.

Наконец, в том же 1915 году в действующей армии начали практиковаться меры, ставшие прообразом заградительных отрядов Гражданской и Великой Отечественной войн. Весьма красноречива выдержка из приказа по 8-й армии генерала от кавалерии А.А. Брусилова от 15 июня 1915 г.:

«…Сзади нужно иметь особо надежных людей и пулеметы, чтобы, если понадобится, заставить идти вперед и слабодушных. Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что еще хуже, сдаться в плен».[18]

Аналогично, по мнению М.В. Алексеева, только «угроза получить от своих товарищей пулю в спину могла бы компенсировать недостаточно развитое [в русской армии] сознание долга».[19]

1917 год совпал с увеличение числа подобных эксцессов — например, для усмирения восставших 625-го и 627-го пехотных полков командующим Юго-Западным фронтом генерал-лейтенантом А.Е. Гутором и командармом И.Г. Эрдели вкупе с армейскими комиссарами Чекотило и Кириленко было санкционировано применение артиллерии и бронеавтомобилей.[20] Верховным главнокомандующим Л.Г. Корниловым эта практика была вменена в обязанность специально созданным ударным отрядам. Своими карательными действиями эти соединения вскоре навлекли на себя неподдельную ненависть со стороны прочих полевых частей. Из донесения генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Северного фронта в Ставку Верховного Главнокомандующего о настроении войск: «В 38-й дивизии в ночь с 22 на 23 октября по помещению, где находились офицеры и солдаты батальона смерти, была открыта стрельба из винтовок. Один из солдат батальона убит»[21].

Эти примеры напоминают события, происходившие десятилетием ранее — как и тогда, в 1917 г. русская армия стала приобретать зримые черты субъекта революции. Однако к этому моменту она уже пребывала в состоянии глубокого кризиса, одновременно оказавшись и ее объектом. И речь не только о рядовом составе — даже из генералитета отказ присягнуть Временному правительству поступил лишь от графа Ф.А. Келлера, командующего IX армией генерала от инфантерии П.А. Лечицкого и командира XXXI армейского корпуса генерала от артиллерии, генерал-адъютанта П.И. Мищенко.[22]

В начавшуюся смуту было вовлечено и армейское духовенство. Полковой священник лейб-гвардии Финляндского полка отец Михаил (Семенов) вместе со своей паствой покинет окопы, уходя в безнадежное наступление, а иерей при Касперовском лазарете (в тыловой Одессе) на молебне выбросит из текста присяги «старорежимные» слова. Ставший очевидцем этого небрежения генерал-майор А.Е. Снесарев задастся мучительным вопросом: «Как легко выбрасываются слова, отражающие те мысли, которые создавались столетиями. Слов нет, правда, но разве и мысли так же скоро исчезли?».[23]

Сопоставление изменявшихся текстов присяги русской армии весьма наглядно иллюстрирует произошедшие в армии идеологические изменения. Присяга нижних чинов Русской императорской армии Первая включала в себя апелляцию к монарху, обещание верности ему и метафорическое изображение театра военных действий. Базисным ее элементом был образ Бога и его помазанника — императора. После отречения Николая II и падения самодержавия в России, создающиеся ударные пехотные части, известные как «батальоны смерти», взяли на вооружение иную присягу:

«Я знаю, что счастье и свобода моей Родины, мое личное и моей семьи будет обеспечено только полной победой над врагом.

Обещаюсь честью, жизнью и свободой, что беспрекословно, по первому требованию моих начальников выполню приказ атаковать противника, когда и где мне будет приказано.

Никакая сила не остановит меня от выполнения этого обета: я — воин смерти. Я, давая этот обет, если окажусь изменником своей Родины, трусом и не пойду вперед на врага, то подлежу суду своих товарищей и как клятвопреступник не буду в претензии на строгость решения».[24]

Персонифицированный образ царя, как носителя высшей власти, подменяется субъективными и абстрактными категориями «счастья» и «свободы», а также абстрактным образом смерти, проявившемся и в знаках отличия ударных частей.

В интенсификации революционной пропаганды в армии зачастую обвиняют РСДРП(б), финансируемой военно-политическими кругами кайзеровской Германии. Между тем эту версию приходится признать несостоятельной — документы, изобличающие подрывную деятельность германских спецслужб на Восточном фронте в 1917 г., не содержат свидетельств об их связи с большевистскими издателями[25], равно как подобных примеров не обнаруживают работы специалиста по русской военной печати периода Первой мировой войны Д.Г. Гужвы.[26] Как показало расследование событий 3–5 июля 1917 г. в Петрограде, в конторе газеты «Правда» имелась вся учетная документация по собственно газете и типографии, функционировавших лишь на средства от подписки и пожертвования.

Порой большевикам приписывают подготовку и опубликование что и пресловутого «приказа №1», ставшего для русской армии точкой невозврата.[27] Но как бы то ни было, после его издания не приходилось удивляться ни проваленному июньскому наступлению, ни беспорядкам в июле, ни достигшему небывалого размаха дезертирству. Безусловно, схожие процессы наблюдались и в других странах, участвовавших в Первой мировой войне, — Германии, Австро-Венгрии и др.[28] Однако именно в России разрастание всех вышеперечисленных факторов воплотилось в необратимый распад организма армии. И роль большевиков в этих процессах была, по всей видимости, скромной — в том же Петроградском гарнизоне из 300 тыс. нижних чинов всего 5 тыс. были членами РСДРП(б).[29] Однако их руководство лучше всех своих политических противников понимало, сколь нестабильны, взрывоопасны массы старой армии, на которую уже не приходилось полагаться. Не потому ли советское правительство вскоре после прихода к власти приняло декрет «О постепенном сокращении численности армии»?

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Цит. по: Мартов О.Ю. Избранное. М., 2000. С. 84.

[2] Павлов Д.Б., Петров С. Японские деньги и русская революция. Тайны русско-японской войны. М., 1993. С. 68.

[3] Павлов Д.Б. Российская контрразведка в годы русско-японской войны // Отечественная история. 1996. №1. С. 24.

[4] Исаков И.А. Как началось «Кровавое воскресенье» // Вопросы истории. 1996. №4. С. 175.

[5] Копылов Н.А. Первая мировая война и русское офицерство. Некоторые аспекты проблемы. В кн.: Сравнительно-исторические исследования: Сборник студенческих работ. М., 1998. С. 88.

[6] Военно-исторический журнал. 2001. №3. С. 50-51.

[7] Муратов Х.И. Революционное движение среди солдат в частях и гарнизонах Среднего Поволжья. В кн.: Поволжский край. Межвузовский научный сборник. Выпуск 5. Саратов, 1977. С. 214.

[8] См.: Стон смешался с криком «ура». На Германской войне. Год первый. «Источник». 2002. №1. С.86.

[9] Отдел военной литературы Российской государственной библиотеки (ОВЛ РГБ). №157/21. Л. 68-69.

[10] См. подробнее: Бахурин Ю.А. О первых братаниях с противником в годы Первой мировой войны // Вопросы истории. 2010. №12. С. 167-168.

[11] Бахурин Ю.А. Причины падения крепости Новогеоргиевск в 1915 году // Военно-исторический журнал. 2009. №8. С.74.

[12] Cohen C.G. Shtetl Finder Gazetter: Jewish Communities in the 19th and 20th Centuries in the Pale of Settlement of Russia and Poland, and in Lithuania, Latvia. Bowie, (Md.), 1989. P. 63-64.

[13] Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 13139. Оп. 1. Д. 199. Л. 4.

[14] РГВИА. Ф. 8389. Оп. 1. Д. 6. Л. 18.

[15] Иоффе Г.З. Выселение евреев из прифронтовой полосы в 1915 году // Вопросы истории. 2001. №9. С. 96.

[16] Гребенкин И.Н. Офицерство российской армии в годы Первой мировой войны // Вопросы истории. 2010. №2. С. 63.

[17] Цит. по: Ахун М. Революционное движение в армии накануне буржуазно-демократической революции (Документы) // Исторический журнал. 1937. Т. VII. Вып. 1. С. 95.

[18] Цит. по: Яковлев Н.Н. Последняя война старой России. М., 1994. С. 78.

[19] Нагорная О.С. Другой военный опыт. Российские военнопленные Первой мировой войны в Германии. М., 2010. С. 37.

[20] РГВИА. Ф. 2148. Оп. 1. Д. 3. Л. 205, 231, 314.

[21] РГВИА. Ф. 2003. Оп. 4. Ед. хр. 30. Л. 44.

[22] Ганин А.В. Накануне катастрофы. Оренбургское казачье войско в конце XIX – начале ХХ в. (1891-1917 гг.) М., 2008. С.579. Также принято считать, что телеграмму с выражением своей преданности Николаю II отправил генерал-адъютант Гусейн Али Хан Нахичеванский. Однако в действительности ее от его имени, но без уведомления отправил начальника штаба Гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майор барон А.Г. Винекен. Неделю спустя после отречения императора корпус присягнет Временному правительству, Хан заверит А.И. Гучкова в своей лояльности, а Винекен сведет счеты с жизнью.

[23] Цит. по: Фронтовые дневники А.Е. Снесарева // Военно-исторический журнал. 2004. №11. С. 53.

[24] Цит. по: Солнцева С.А. «Обязуюсь повиноваться Временному правительству...» // Военно-исторический журнал. 1997. №2. С. 20-21.

[25] См.: Базанов С.Н., Пронин А.В. Бумеранг братания // Военно-исторический журнал. 1997. №1. С. 34-41; №3. С. 50-57.

[26] Гужва Д.Г. Информационное противоборство за влияние в русской армии. По материалам военной печати 1917-1918 гг. // Военно-исторический журнал. 2008. №1. С. 47-50; его же. Российская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. М., 2008; его же. Русская военная печать в годы Первой мировой войны // Военно-исторический журнал. 2007. №12. С. 37-41.

[27] Данная точка зрения не поддерживается большинством специалистов, однако и считать вопрос закрытым не следует — хотя бы уже потому, что в составлении текста приказа активное участие принимали члены Исполнительного комитета Петросовета, представлявшие большевиков (А. Падерин, Садовский, В. Баденко, Ф. Линде), тогда как все остальные «не вмешивались в их техническую работу». Цит. по: Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. В 3-х кн. Т. 2. Кн. 1-2. М., 1992. С. 189.

[28] Краснокутский В.В. Влияние идеологии основных политических течений на распад русской армии в 1917 г. // Власть и общество в России в период первой трети ХХ века. Межвузовская научная конференция. М., 1994. С. 124.

[29] Старцев В.И. Человек с ружьем в Октябре // Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? М., 1991. С. 154.

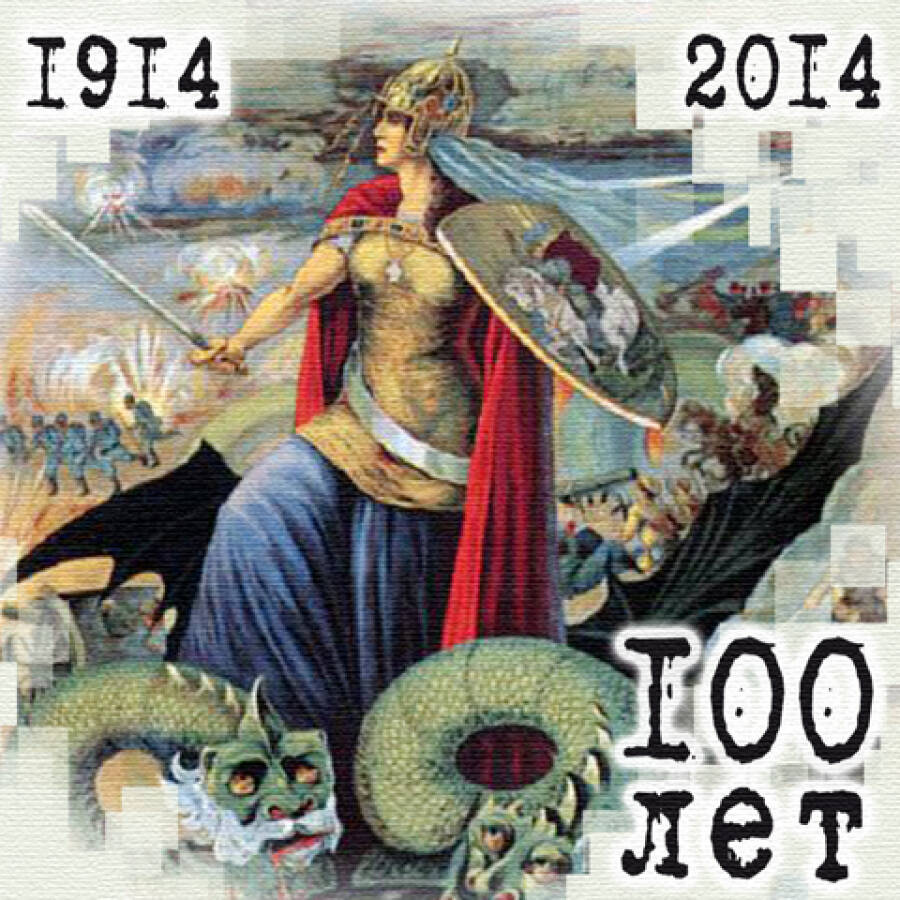

Обложка: Плакат 1914 года. Российская империя изображена в образе поленицы, попирающей змея с двумя головами, символизирующими Германию и Австро-Венгрию.

Источник: https://ru.wikipedia.org