Прародитель тридцатьчетверки: танк БТ-7

История боевой машины, ставшей символом танковых войск довоенной Красной Армии

Из всего семейства быстроходных советских танков 1930-х годов самой знаменитой и массовой была последняя модель – БТ-7. Хотя по количеству выпущенных машин она не могла равняться с самым массовым довоенным танком СССР – Т-26 (5763 штуки против 11 252 штук), «семерка» сыграла важную роль в формировании отечественных бронетанковых войск. И повоевать ей пришлось немало: начиная с боев у озера Хасан в 1938 году и заканчивая операцией против Квантунской армии в августе 1945 года.

Скорость, оружие или надежность

Своим рождением танк БТ-7 обязан, как это ни странно, не стремлению военных получить более быстрый или надежный танк, а желанию усилить его огневую мощь. Первая машина семейства БТ, которая позже получит индекс БТ-2, только-только вставала на конвейер, когда военное руководство СССР озадачило танкостроителей необходимостью вооружать бронированные машины 76-миллиметровыми пушками. Заказ военных так и не был выполнен в том виде, в котором им хотелось бы. И виной тому стали не разработчики, а заказчики. Уже получив первые опытные экземпляры БТ-7 с новой пушкой, военные никак не могли определиться с тем, оставить ли предложенную конструкторами эллиптическую башню или выбрать другой вариант.

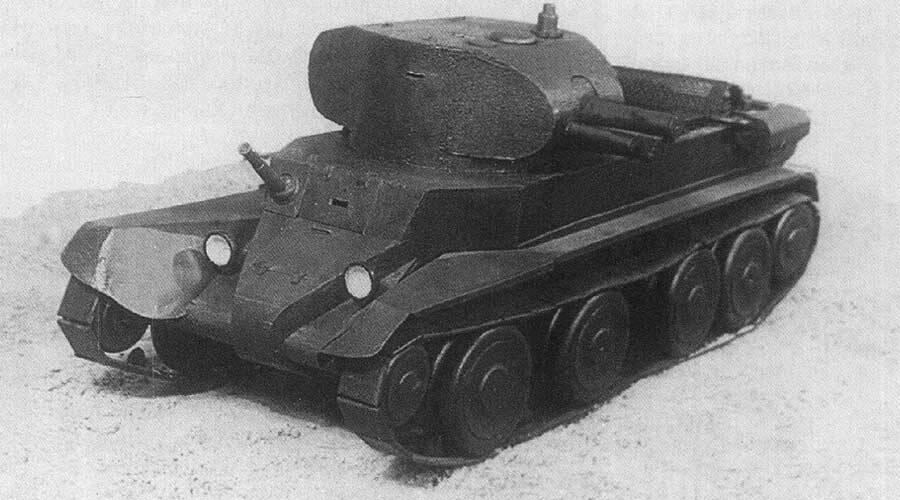

В ожидании решения харьковские танкостроители получили распоряжение построить первые четыреста машин с башней от БТ-5, оснащенной 45-миллиметровой пушкой. Завод №183 уже приступил к выполнению этого заказа, как его размеры вдруг увеличили до 650 машин. Первые танки БТ-7 планировалось сдать военным уже в 1934 году, но поскольку смежники задерживали поставку броневых листов, а свои же специалисты – подготовку чертежей, в реальности первая серийная машина сошла с конвейера только в конце 1935 года.

«Семерка» оказалась самым удачным из всех танков семейства БТ. Оставаясь легким танком и сохраняя подвижность, присущую машинам колесно-гусеничной схемы, она избавилась наконец от большинства детских болезней своих предшественников. Прежде всего это касалось двигателя. Новый М-17Т, то есть «танковый», был вариацией одного из самых массовых авиадвигателей 1930-х годов – М-17, доработанного советскими конструкторами лицензионного немецкого двигателя. В отличие от двигателя М-5, который ставился на БТ-2 и БТ-5, «семнадцатый» был на 100 лошадиных сил мощнее и более надежным. Будь габариты и вес БТ-7 такими же, как у его предшественников, он получился бы и самым быстрым. Но «семерка» получилась чуть крупнее и на две тонны тяжелее. Зато экипажу в новой машине стало просторнее, а небольшой проигрыш в скорости можно было счесть непринципиальным.

А 76-миллиметровую пушку, с которой началось проектирование новой машины, БТ-7 в конце концов все-таки получил – уже в конце 1936 года. Но вооруженных ею танков выпустили лишь около полутора сотен. Они получили индекс БТ-7А, то есть артиллерийский, и использовались в роли танков поддержки при обычных «семерках», то есть фактически исполняли роль самоходных артиллерийских установок – в том виде, в каком это представлялось командованию РККА в то время.

Больше гусениц, меньше колес!

Новый танк наилучшим образом, кроме разве что калибра орудия, отвечал концепции танка для глубоких операций. Правда, он почти потерял возможность передвигаться на колесах: резиновые бандажи на катках выходили из строя слишком быстро. В итоге в руководствах по эксплуатации БТ-7 появилось указание, что машину рекомендуется применять исключительно на гусеничном ходу. Впрочем, это не стало слишком большой потерей. Во время войсковой эксплуатации выяснилось, что на колесах «семерка» хорошо движется исключительно по дорогам с твердым покрытием, а стоит ей оказаться, скажем, на песке, как тут же зарывается в него.

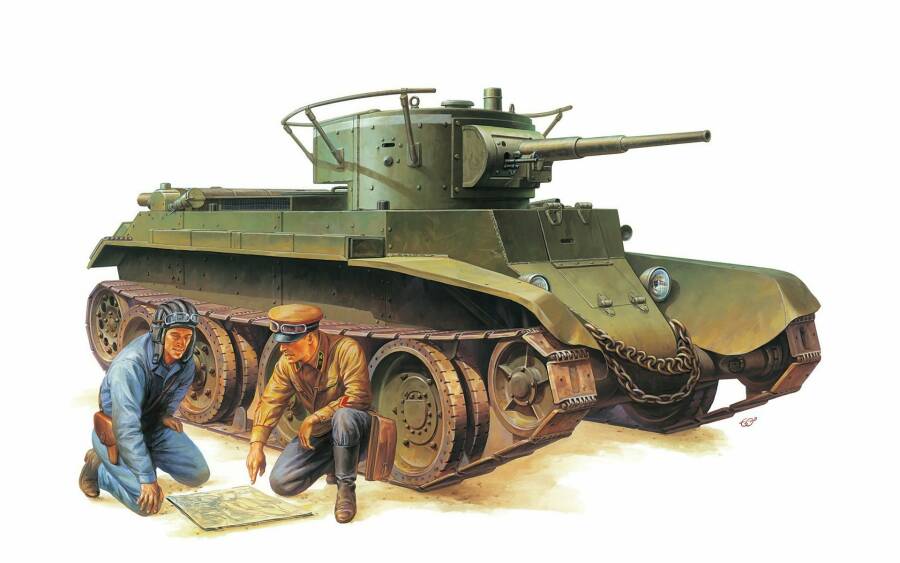

Пока танкисты РККА осваивали первые партии БТ-7, на заводе уже готовились к его модернизации. Прежде всего была изменена форма башни, доставшаяся танку от его предшественника – БТ-5. Понимая, что наращивать толщину брони без усиления мощности двигателя нельзя, конструкторы в 1937 году спроектировали новую коническую башню с углами наклона броневых листов в 15 градусов. Именно эти башни и стали характерной деталью, по которой легко узнавались БТ-7 поздних выпусков. Орудие осталось прежним, зато в кормовой нише появился дополнительный пулемет для обороны.

Следующая модернизация прошла уже годом позже. Танки 1938 года получили пушку того же калибра 45 мм, но с электроспуском, что увеличивало темп стрельбы. Одновременно на полтора десятка выстрелов вырос и боезапас. Кроме того, с этого момента на танках начали устанавливать сначала ведущие колеса гусеничного хода с металлическими бандажами, а затем и все остальные, окончательно лишив машину возможности сколь-нибудь длительное время передвигаться на колесах. Заодно крупнозвенчатые гусеницы сменили на мелкозвенчатые, что тоже сказалось на ее проходимости и эксплуатации в лучшую сторону.

Всемогущий дизель

В итоге к началу 1939 года Красная армия получила настоящий основной боевой танк, который мог бы в скором времени заменить уже устаревающий Т-26. Но как ни парадоксально, чем лучше становился БТ-7, тем быстрее подходило к концу его время. Окончательно это стало ясно, когда в 1939 году начался выпуск «семерки» с дизельным двигателем В-2, гораздо более тяговитым и менее пожароопасным. Любопытно, что первые опыты с установкой дизелей на «семерки» предпринимались еще в 1933 году, но тогдашний мотор оказался не доведенным, и к теме вернулись лишь пять лет спустя.

Идея заменить бензиновый мотор дизельным родилась не на пустом месте. Помимо большей тяговитости, дизели отличались и существенно меньшим расходом топлива, что для позднего БТ-7 с его полутора килограммами бензина на километр пробега было более чем актуально. Получившая опытный дизельный мотор В-2 «семерка» стала именоваться БТ-7М, хотя встречается и обозначение БТ-8. Этот танк еще немного потяжелел, поскольку для нового мотора потребовалось дополнительное оборудование, и за счет этого окончательно потерял возможность передвигаться на колесах: бандажи выходили из строя через 50-100 километров, делая колесный ход бессмысленным.

Понимая, какие широкие возможности открывает перед ними дизельный двигатель и отказ от двойного хода, конструкторы харьковского завода №183, и прежде всего Михаил Кошкин, взялись за проектирование нового танка – с более толстой броней под рациональными углами наклона и новой 76-миллиметровой пушкой, которая как раз к тому времени была запущена в производство. Правда, военные по-прежнему настаивали на проектировании колесно-гусеничного танка, и потому на свет практически одновременно появились две опытных машины: имевшая двойной ход А-20 и чисто гусеничная А-32. Первая так и осталась опытной, а вторая очень скоро была запущена в серию под индексом Т-34. Хотя даже по внешнему виду новинки мало кто мог догадаться, что она – прямой наследник «летающего» БТ-7. Некоторое время «семерку» с дизельным мотором производили параллельно с тридцатьчетверками, но постепенно сняли с производства в пользу новой машины, которой еще только предстояло стать легендой.

От Хасана до Хингана

Первые БТ-7, поступившие в войска в 1935 году, были встречены военными противоречиво. С одной стороны, армия получила достаточно удобную для экипажа машину, которая решала все стоящие перед нею задачи. С другой, танк оказался очень требовательным к квалификации механика-водителя, двигатель М-17, как и все авиационные бензиновые моторы, отличался высокой пожароопасностью, а доставшаяся танку в наследство от «пятерки» коробка передач не выдерживает работы с новым мотором свыше 500 километров. Проблему с КПП удалось решить: была разработана и внедрена новая трехскоростная (старая была четырехскоростной) коробка передач. Квалификация механиков-водителей тоже была делом наживным. И только с пожароопасностью двигателей, как и с быстрым износом бандажей на катках, ничего сделать не удалось.

Командование Красной армии убедилось в этом уже в августе 1938 года во время вооруженного конфликта у озера Хасан. Для двух десятков «семерок», которые, в отличие от «пятерок», не отправляли в Испанию, это было боевым крещением. А по-настоящему массовым применение БТ-7 было годом позже, во время боев на Халхин-Голе. Именно там в полной мере и проявились все присущие «семеркам» достоинства и недостатки. Они были быстрыми и обладали достаточно мощным оружием, но легко загорались, а в руках неопытных экипажей, которых было большинство, не могли использовать все свои возможности. К тому же броня БТ-7 не могла противостоять снарядам 37-миллиметровых противотанковых пушек и крупнокалиберных пулеметов.

Все эти особенности БТ-7 наиболее ярко проявились после начала Великой Отечественной войны, которую танк встретил в статусе второго по массовости в РККА – после Т-26. С немецкими «двойками» он сражался как более сильный противник, но уже «тройки» становились для него трудным соперником, а «четверки» зачастую оказывались ему не по зубам. Впрочем, и здесь срабатывало правило «у сильного экипажа и танк сильнее». Достаточно привести такой пример: во время контрнаступления под Москвой советская машина в одном бою уничтожила три PzKw-III, причем два из них – в результате танкового тарана!

Хотя количество БТ-7 в войсках после начала войны стало резко сокращаться, на советско-германском фронте они использовались вплоть до 1944 года. А последнее боевое применение «семерок» – Маньчжурская операция РККА а августе 1945 года. Тогда БТ-7 из состава частей Дальневосточного фронта совершили стремительный бросок через Большой Хинган, действуя в составе передовых отрядов. И по заслугам получили право принять участие в дальневосточном Параде Победы, который состоялся в Харбине 16 сентября 1945 года.