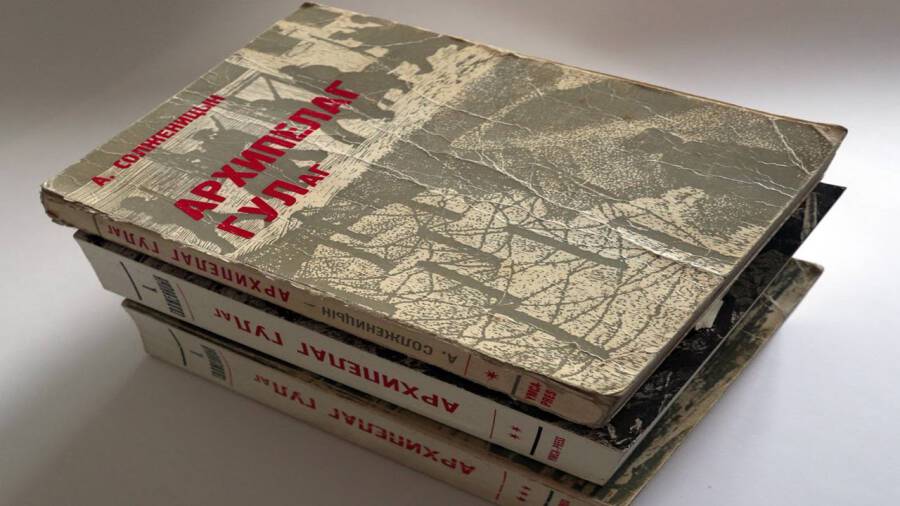

По какой лжи нам не жить. К годовщине «Архипелага ГУЛаг»

22 января 1967 года – считается, что в этот день Солженицын завершил одну из первых редакций романа «Архипелаг ГУЛаг».

В конце прошлого года на воротах музея истории ГУЛага появилось повешенное чучело писателя Александра Солженицына. Там же находилось и объяснение акции, проведённой «коммунистической молодёжью Москвы»: так молодёжь выразила свой протест в отношении самого писателя, а также руководства музея, продолжающего тенденциозное освещение истории. Подробнее об этой истории мы уже писали.

Сегодня, когда мы справляем 50-ю годовщину окончания написания самого знаменитого произведения писателя, стоит поговорить о том, почему же, несмотря на весь официозный почёт, мы так и не построили государство по Солженицыну.

Писательские университеты

Вполне вероятно, что если бы не Великая Отечественная война, никакого Солженицына (каким мы его знаем) и «Архипелага ГУЛаг» не появилось бы вовсе. Однако для военного времени характерна не только жестокость к врагу, но и жёсткость к своим. Поэтому за критику политики Сталина в переписке капитан артиллерии Александр Солженицын получил 8 лет лагерей и вечную ссылку. Могли бы и больше дать, но военные заслуги, видимо, сыграли свою роль.

Есть ещё один момент. Как правило, сроки заключения солдатам и офицерам заменялись на 1-3 месяца нахождения в штрафбате (штрафной роте). Однако общая практика не допускала направления туда осуждённых по 58-й статье, хотя отдельные такие случаи и были. Поэтому вместо штурма Кёнигсберга (зимой 1945 года военная часть Солженицына находилась в Восточной Пруссии) будущий писатель уехал сначала в подмосковный лагерь, а затем и в Казахстан.

До «Архипелага», написанного частично на автобиографическом материале, частично – как рассказы заключённых, с которыми общался Солженицын, у писателя был короткий период относительно мирного сосуществования с советской властью. Его не только освободили и отменили ссылку (1958), но и реабилитировали (1959).

Нет, это не заслуга власти и не оправдание поступкам капитана Солженицына. Просто вектор сменился: если ранее репрессии были просто правоприменительной практикой, то после XX съезда партии (а главное – после внутрипартийной борьбы за власть, в ходе которой победителем вышел Никита Хрущёв) они задним числом стали политическим инструментом, скопом превратились в плохие и неправые. Хотя дело было совсем не в «восстановлении справедливости», а в обосновании Хрущёвым своей политической линии, требовавшей критики и разоблачения не столько Сталина как личности, сколько Сталина как системы власти. А также тех, кто после его смерти мог бы составить ему конкуренцию.

Солженицыну повезло попасть в этот тренд, иначе даже в причёсанном виде его первые произведения имели очень мизерные шансы быть опубликованными в СССР. А благодаря содействию Александра Твардовского (главный редактор журнала «Новый мир»), добившегося визы самого Хрущёва, были опубликованы «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор» и начата публикация романа «В круге первом».

Но потом пути писателя и государства опять разошлись. Во-первых, к середине 1960-х Хрущёву уже не нужно было кому-то что-то доказывать. XX съезд прошёл, «Один день Ивана Денисовича» напечатали – чего ж ещё? Во-вторых, сам Солженицын стремительно развивался как писатель, хотя и развитие это происходило в направлении от антисталинизма к антисоветизму.

1967 год для Солженицына примечателен не только окончанием работы над «Архипелагом» в целом (мелкие правки вносились и позже на протяжении нескольких лет), но и переходом конфликта с властью в открытую форму. В ответ на письмо (1967) к съезду Союза писателей с требованием отказаться от цензуры его исключили из этой организации (1969), а Нобелевская премия (1970) исключила возможность примирения в принципе.

Самая краткая рецензия от соавтора

Оценивать «Архипелаг ГУЛаг» правильно лишь в паре с «Как нам обустроить Россию», поскольку первое произведение осознанно или неосознанно направлено на уничтожение Советского государства, а второе, соответственно, – на его перестройку («...до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим»). И в этом смысле Солженицын не столько писатель, сколько проектант России, которую ему хотелось бы видеть.

Крайне показательна реакция на публикацию «Архипелага» Леонида Самутина (власовец, его воспоминания вошли в роман в числе прочих): «Клевета, ну и пусть! Зато влепил им А.И. пощечину!» Если уж несомненный предатель и бывший з/к Самутин не задумываясь характеризует роман как клевету, ценную только тем, что она наносит ущерб государству, то лучшей рецензии на роман можно и не искать.

За публикацию «Архипелага» на Западе Солженицына, как известно, лишили гражданства СССР и выслали из страны.

Почему же не получается?

Спустя 20 лет Солженицын вернулся в Россию – на пристани во Владивостоке даже установлен памятник, изображающий писателя сходящим на берег. Вернулись и его книги.

Однако вот какое дело. Выше уже упоминалось, что есть два Солженицыных: разрушитель и созидатель. Как разрушитель, он вполне состоялся, Самутин снова-таки справедлив в своей оценке его творчества. Пощёчина, да не одна. А вот с созиданием не сложилось.

Первую постсоветскую Россию, Россию 1990-х, можно считать попыткой построить государство по Солженицыну: демонтаж советской империи, уход из национальных республик, духовность прежде промышленности – вот то, что можно сказать о первых годах РФ. И внезапно оказалось, что на одной чаше весов «...нету нас сил на окраины, ни хозяйственных сил, ни духовных. Нет у нас сил на Империю!». А на другой простой факт: существование в каком-то ином качестве кроме высокоразвитого союзного государства означает ликвидацию России.

Поэтому с начала 2000-х Солженицын окончательно превратился в свадебного генерала: неформальное звание пророка, включение творческого наследия в школьную программу, премии, награды – Путин даже лично заедет и настойчиво вручит. Даже предлагали ЮНЕСКО 2018 год объявить годом Солженицына, в честь столетия со дня рождения. На практике же вот уже который год мы восстанавливаем всё то, от чего отказались в 1990-е. В том числе и в угоду пророку-диссиденту, по его указке.

Слишком поздно и медленно мы уходим от лже-пророков, превративших свои личные хотелки и претензии к государству в таран, а затем и в программу действий. Радует лишь то, что всё же уходим.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День партизан и подпольщиков.

Памятные даты военной истории России

Чесменское сражение. Памятные даты военной истории России