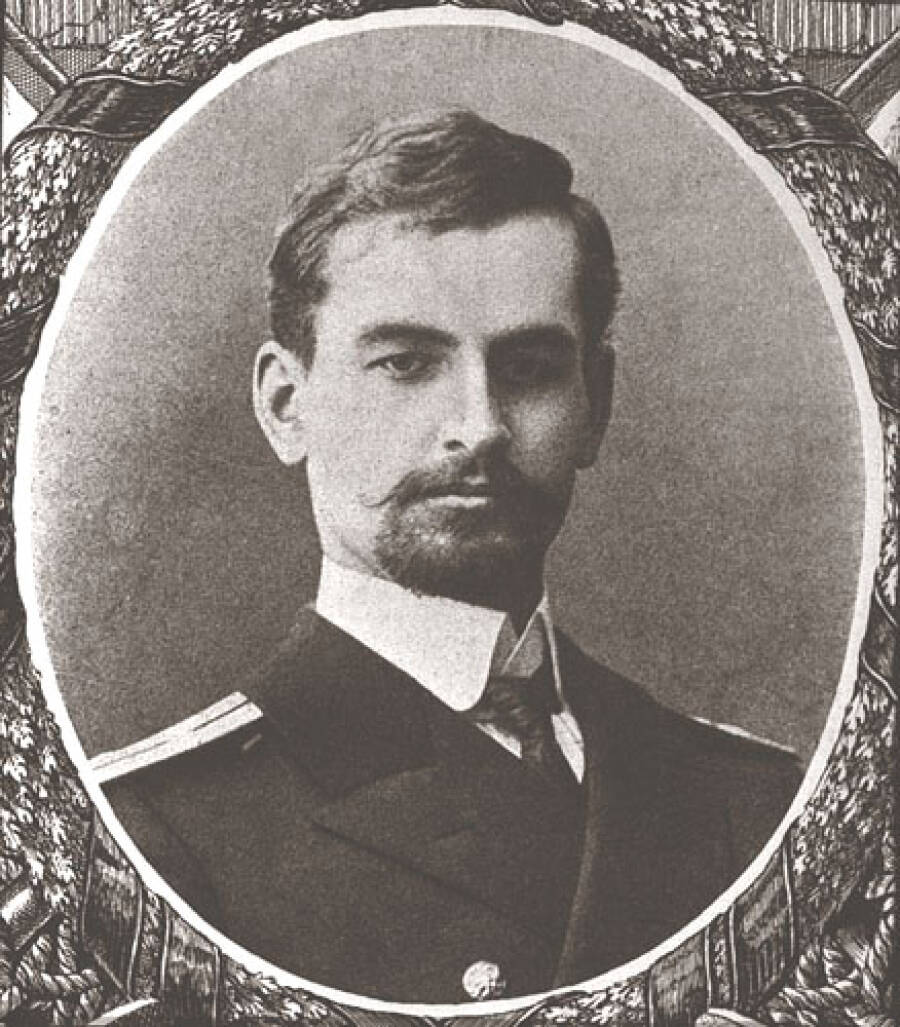

Пётр Черкасов: командир «Балтийского “Варяга”»

Выходец из потомственной морской семьи, Пётр Черкасов к Первой Мировой войне имел большой боевой опыт, полученный на Дальнем Востоке. В 1915 году, во время схватки с немецкими силами в Рижском заливе, он принял неравный бой и погиб на борту канонерской лодки «Сивуч», впоследствии названной специалистами по истории военно-морского флота «Балтийским “Варягом”».

Продолжая отцовское дело

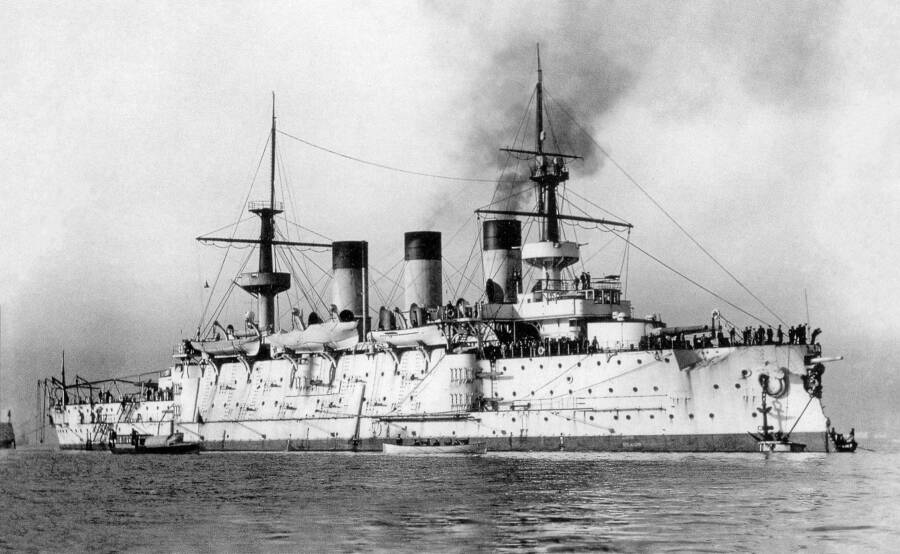

Будущий герой Первой Мировой войны родился в семье морского офицера Нила Васильевича Черкасова, отдавшего многие годы службе на флоте, 19 июня 1882 года в Нижнем Новгороде. Все потомки Нила мужского рода связали свою судьбу с морем – и Пётр не стал исключением, поступив в престижный Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Подготовка офицеров в этом учебном заведении отвечала всем требованиям военно-морского дела своего времени. В 1900 году, получив младшее офицерское звание мичмана, Пётр Нилович отправился на свой первый боевой пост – эскадренный броненосец «Пересвет», где он проходил службу вместе со старшим братом Василием.

Вплоть до 1907 года судьба Черкасова была связана с Дальним Востоком. Именно здесь, в 1904 году, он примет боевое крещение в самом начале Русско-Японской войны. Уже будучи на миноносце «Властный», Черкасов примет участие в бою с японскими военно-морскими силами 26 февраля 1904 года у Порт-Артура. Мичман был отмечен в рапорте командира корабля: «своей хладнокровной и толковой распорядительностью под выстрелами быстро завел сперва румпель-тали, а потом произвел с не меньшей быстротой сложный переход с парового на ручной штурвал».

За тот бой Черкасов был повышен в звании до лейтенанта и назначен артиллерийским офицером на эскадренный броненосец «Севастополь», где прослужит до самой капитуляции Порт-Артура. Во время выполнения боевых задач Пётр Нилович получит несколько ранений, а в конце кампании фактически будет выполнять функции старшего лейтенанта корабля. За храбрость и профессионализм он был награждён множеством орденов, в частности – орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Два года ушло у Черкасова на восстановление здоровья, серьёзно подорванного после войны с Японией.

Командир канонерки «Сивуч»

После русско-японской войны Пётр Нилович проходил службу сначала на учебном судне «Верный», затем – на миноносце №213, пока в 1910 году не поступил в Николаевскую морскую академию. Обучение проходило крайне успешно. Спустя два года Черкасов был произведён в звание капитана второго ранга.

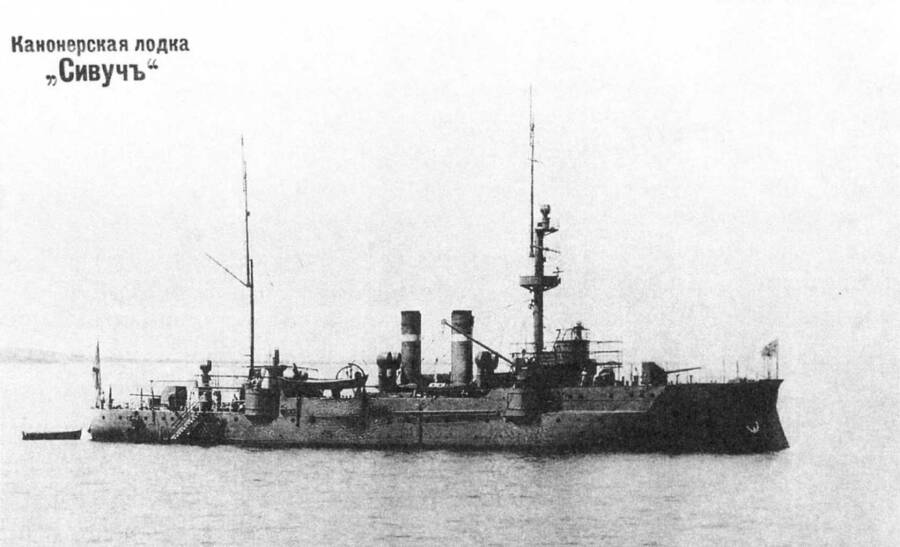

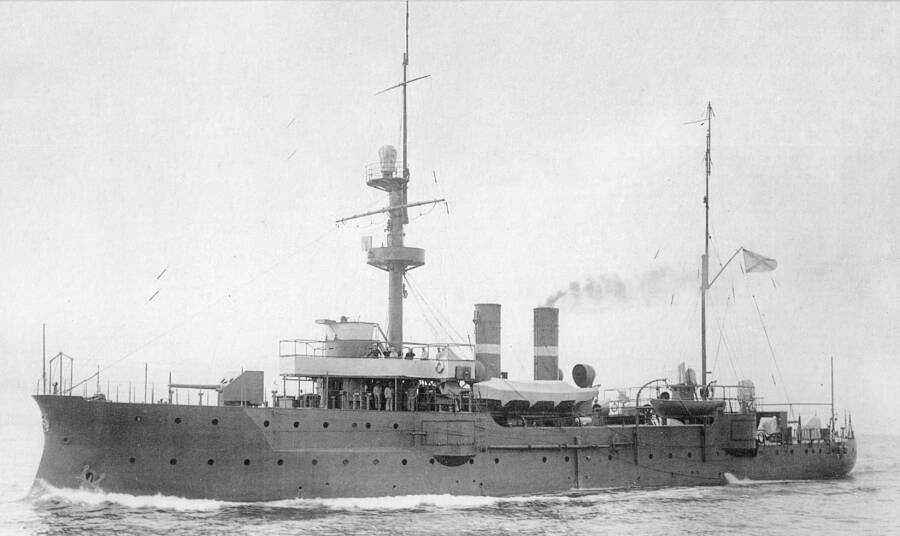

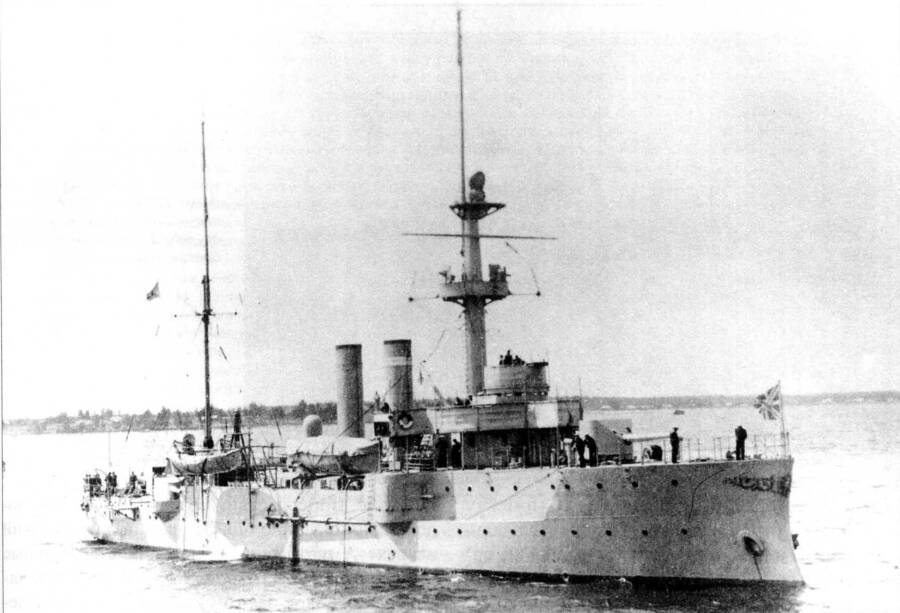

Пётр Нилович стремился вернуться на боевой корабль. В 1913 году он, наконец, получил заветное назначение: командующий силами Балтийского флота Николай фон Эссен предложил капитану взять под свою команду канонерскую лодку «Сивуч». Черкасов несмотря на то, что не имел опыта службы на кораблях такого типа, с радостью согласился. Назначение вступило в силу 23 декабря 1913 года. «Сивуч», принадлежавший к канонерским лодкам типа «Гиляк», предназначался для выполнения боевых задач в прибрежных водах.Изначально планировалось, что они будут проходить службу на Дальнем Востоке, однако судьба распорядилась иначе: «Сивуч» и другие лодки этого типа (например, «Кореец» и «Бобр») остались на Балтике.

На командирском мостике «Сивуча» Пётр Черкасов встретил начало Первой Мировой войны. Балтийское море превратилось в арену противостояния германского и русского флотов. Корабль осуществлял успешное патрулирование Або-Оландской шхерной позиции, а в марте 1915 года Черкасов за выполнение боевых задач получил очередную награду – орден Святой Анны 2-й степени с мечами.

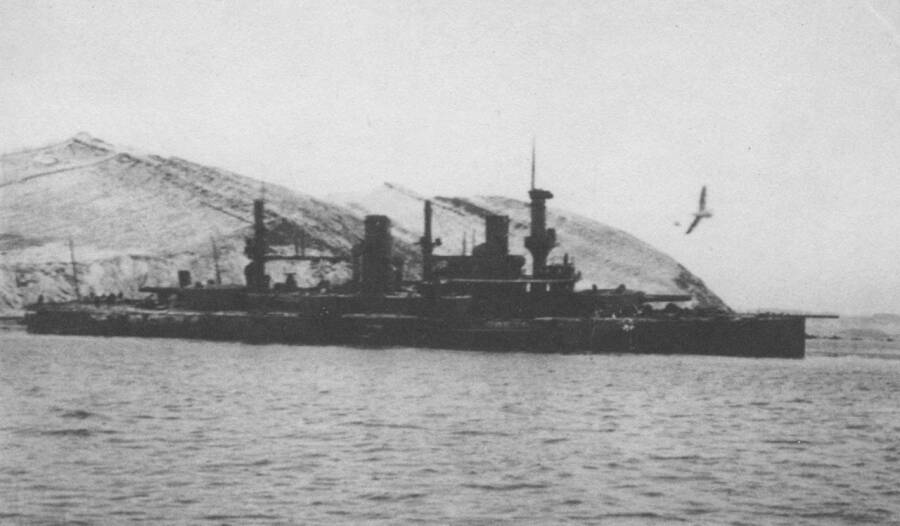

Ситуация на Балтике изменилась летом 1915 года. Русская армия отступала на восток – немецкие части появились в Прибалтике. Уже были заняты военно-морские базы Российской империи в Либаве и Виндаве. Бои шли неподалёку от Риги. Балтийский флот был брошен на помощь обороняющимся на побережье частям. Среди них – и «Сивуч» Петра Черкасова. В июле вместе с канонерской лодкой «Кореец» судно перебазировалось в Усть-Двинск, откуда поддерживало оборону русских войск на побережье Рижского залива.Немцам не удавалось продвинуться, поэтому военно-морское командование Германии начало планирование операции по прорыву в Рижский залив и уничтожению морских сил обороны.

Уже в начале августа состоялись первые столкновения русских и немецких кораблей. «Сивуч» и «Кореец» в это время продолжали поддержку наземных сил и устанавливали минные заграждения у Усть-Двинска. Однако с каждым днём ситуация становилась тяжелее. 5 августа корабли Балтийского флота попытались помешать немецким тральщикам разминировать заграждения у Ирбенского пролива, однако, не достигнув поставленных целей, ушли к Моонзунду. «Сивуч» и «Кореец» остались одни, вечером того же дня им было предписано отходить вместе с основными силами, однако из-за задержки при погрузке угля корабли приступили к отходу лишь утром 6 августа.

«Погибаю, но не сдаюсь»

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Василий Канин повторил приказ несмотря на то, что уже было известно о проникновении в Рижский залив крупных немецких сил. Фактически канонеркам предлагалось идти в самоубийственны поход, в котором шансы на выживание стремились к нулю. Командиры «Сивуча» (Пётр Черкасов) и «Корейца» (Иван Федяевский) перед выходом договорились в случае встречи с противником держаться как можно дальше друг от друга, а в случае потопления одного из кораблей второму ни в коем случае не организовывать спасательные мероприятия. Это должно было повысить шансы на выживание хотя бы одного судна.

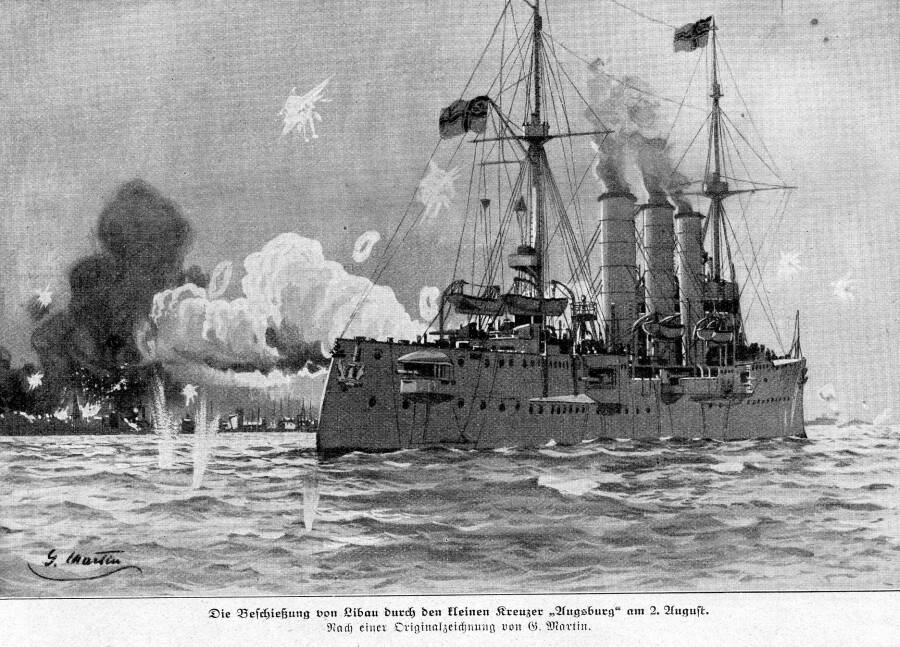

Днём 6 августа корабли вышли по направлению к Моонзунду, постоянно получая сообщения о том, где видели немецкие силы. Вечером от вице-адмирала Канина была получена директива дождаться темноты у острова Кюно, после чего возобновить переход. Однако вскоре сигнальщик «Сивуча» заметил германские корабли: крейсер «Аугсбург» и два миноносца, сопровождавшие его.

Завязался неравный бой – преимущество в огневой мощи было полностью на стороне противника. Русские артиллеристы показали своё мастерство в бою и смогли повредить прожектор на «Аугсбурге», из-за чего в сражении настало небольшое затишье. К этому времени «Сивуч» получил серьёзные повреждения. Пётр Черкасов принял тяжёлое для себя и команды корабля решение – ценой собственной жизни позволить «Корейцу» выйти из боя.

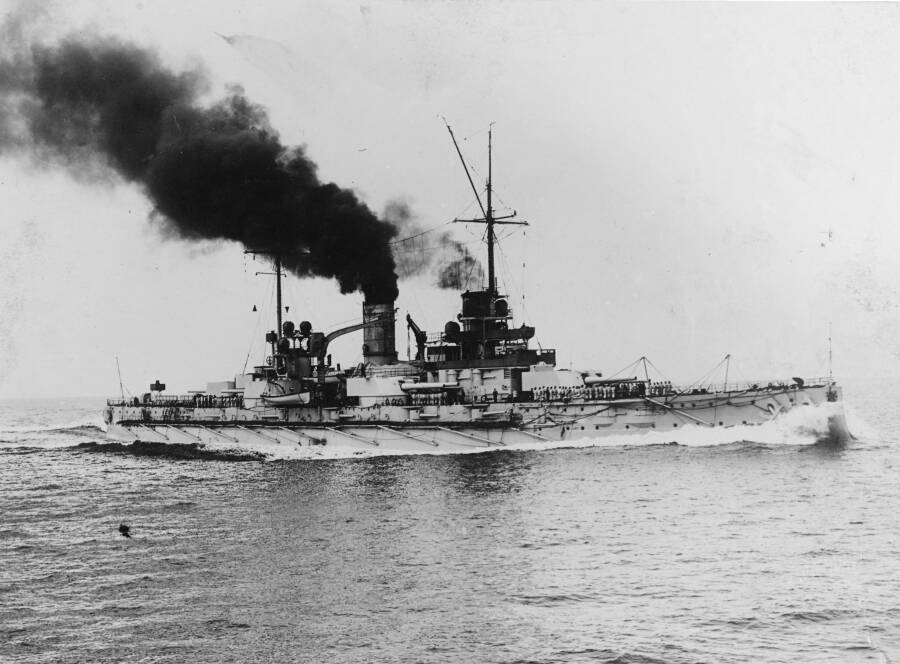

Идея сработала. Когда прожектор «Аугбсурга» вновь осветил морскую гладь, видимым оставался только «Сивуч». На нём противник и сосредоточил огонь артиллерии. Бой продолжался около 40 минут, а Пётр Черкасов до конца оставался на капитанском мостике, руководя последним боем вверенного ему корабля. Чудом «Сивуч» оставался на плаву и продолжал отстреливаться. Наконец, к месту событий подошли немецкие линкоры «Нассау» и «Позен». Находившийся на борту последнего вице адмирал Эрхард Шмидт приказал уничтожить канонерку. Выстрелы флагманов немецких сил стали последними в жизни «Сивуча» - он стремительно пошёл ко дну.

В живых осталось 48 моряков, которых немцы подобрали из воды. Капитана Черкасова среди них не оказалось. На борту линкора «Нассау» экипаж «Сивуча» встретили с почестями, отдавая дань уважения героизму офицеров и матросов. Даже был сыгран гимн Российской империи - «Боже, царя храни!».

На следующий день немецкие силы ушли из Рижского залива. Русскому флоту удалось выстоять в борьбе с противником, а подвиг Петра Черкасова и канонерки «Сивуч» вскоре стал достоянием общественности. Британская газета «Стар» спустя несколько недель после событий вышла с большой статьёй, посвящённой судьбе корабля. «Пройдут годы, позабудутся события этой войны, но подвиг “Сивуча” останется в истории».

Петру Черкасову было посмертно присвоено звание капитана первого ранга. Также он был награждёнорденом Святого Георгия. Исключение из личного состава флота в сентябре 1915 года сопровождалось фразой: «Смертью запечатлел свой подвиг».

Обложка: https://commons.wikimedia.org/