Паруса «Крузенштерна»

История одного из самых известных символов русского флота – учебного барка, готовящегося отметить свой столетний юбилей

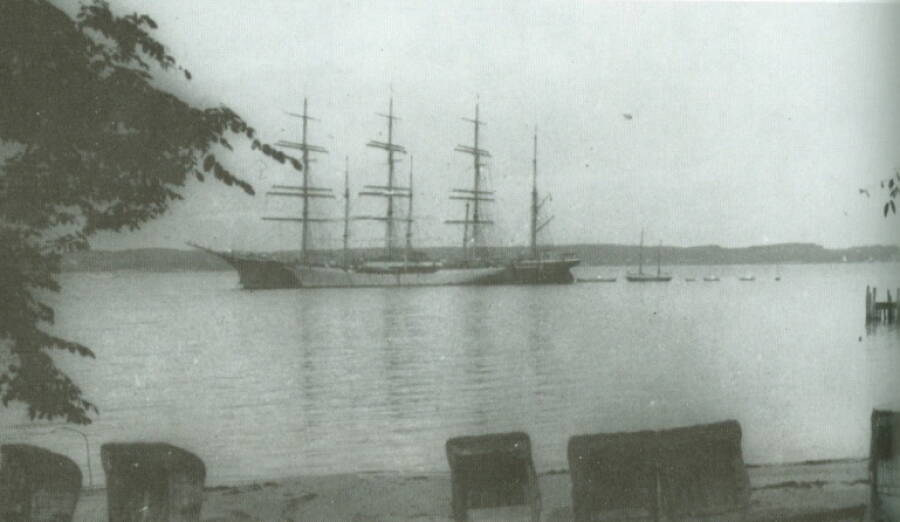

Гордый парусник с именем «Крузенштерн» сегодня узнают по всему миру. Ничего удивительного: не так много осталось больших парусных кораблей, которые к тому же совершают регулярные кругосветные плавания. И еще меньше тех, которые делают это, разменяв девятый десяток: в этом году «Крузенштерн» отмечает свое 95-летие! Построенный когда-то в веймарской Германии, доставшийся Советскому Союзу в качестве репарации, он стал символом отечественного флота и одной из его легенд. И к счастью, по сей день остается в строю. Хотя всего этого могло и не быть…

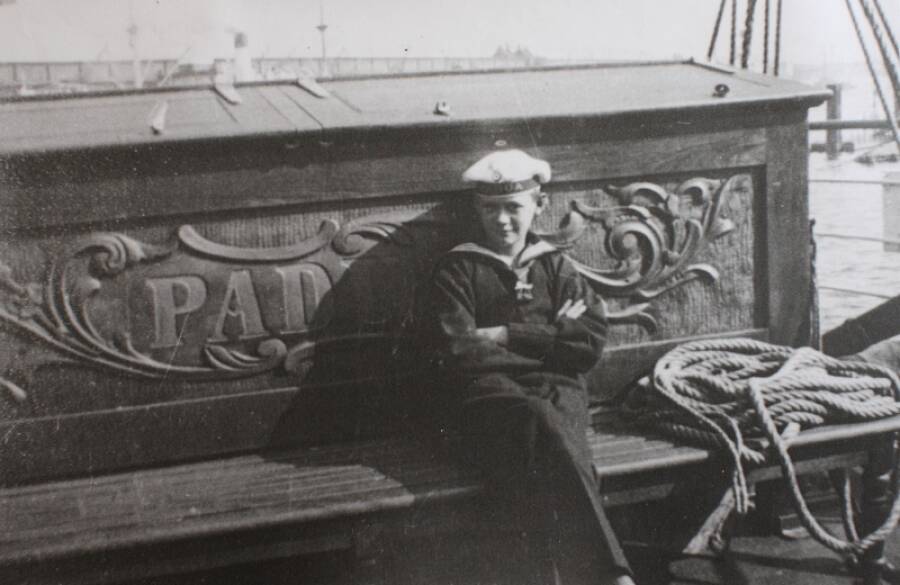

Младшая сестра по имени «Падуя»

Их называли «летучими П-лайнерами» – двенадцать парусных кораблей со стальными корпусами и стальными мачтами, которые гамбургская компания «Ф. Лайеш» начала заказывать на местных верфях с конца XIX века. Странное название серии расшифровывается просто: буква «П» появилась там потому, что имена всех судов начинались именно с нее, например, «Потоси», «Памир», «Пекин» или «Пруссия». Остальное в названии – перевод английского «Flying Liner», то есть «летучие лайнеры». Это название возникло волей моряков: они просто дали английскую расшифровку буквам «FL» на вымпелах своих кораблей. В действительности эта аббревиатура означала «Ф. Лайеш», то есть название компании-собственника.

В большой семье «летучих П-лайнеров» четырехмачтовая «Падуя» была самой младшей сестрой. Большинство ее родственников были построены еще до Первой мировой войны. Уже во время нее, в 1917 году заложили четырехмачтовый «Привалль», а через шесть лет, в 1923-м – пятимачтовый барк «Потоси». Время парусников уходило, и потому закладка в 1925 году последнего, двенадцатого «летучего П-лайнера», получившего имя «Падуя», должно быть, немало удивило моряков. Впрочем, к тому времени заметная часть «П-лайнеров» была по разным причинам потеряна, и компании-владельцу требовались новые «летучие» суда.

Сегодня, глядя на гордый профиль идущего под всеми парусами «Крузенштерна», трудно представить себе, что когда-то это судно было обычным грузовиком, да еще и возившим такой специфический груз, как селитра. Тем не менее именно ею и загружались трюмы парусника в чилийских портах. Почему для перевозки такого груза требовались именно парусные корабли? Все очень просто: доставка должна была быть быстрой, чтобы селитра не отсырела, а пароходы, которые были независимы от ветра, зависели от промежуточной бункеровки, то есть перегрузки дополнительного запаса угля, чтобы совершить такой длинный переход – через всю Атлантику, да еще и огибая мыс Горн.

Из Германии в СССР

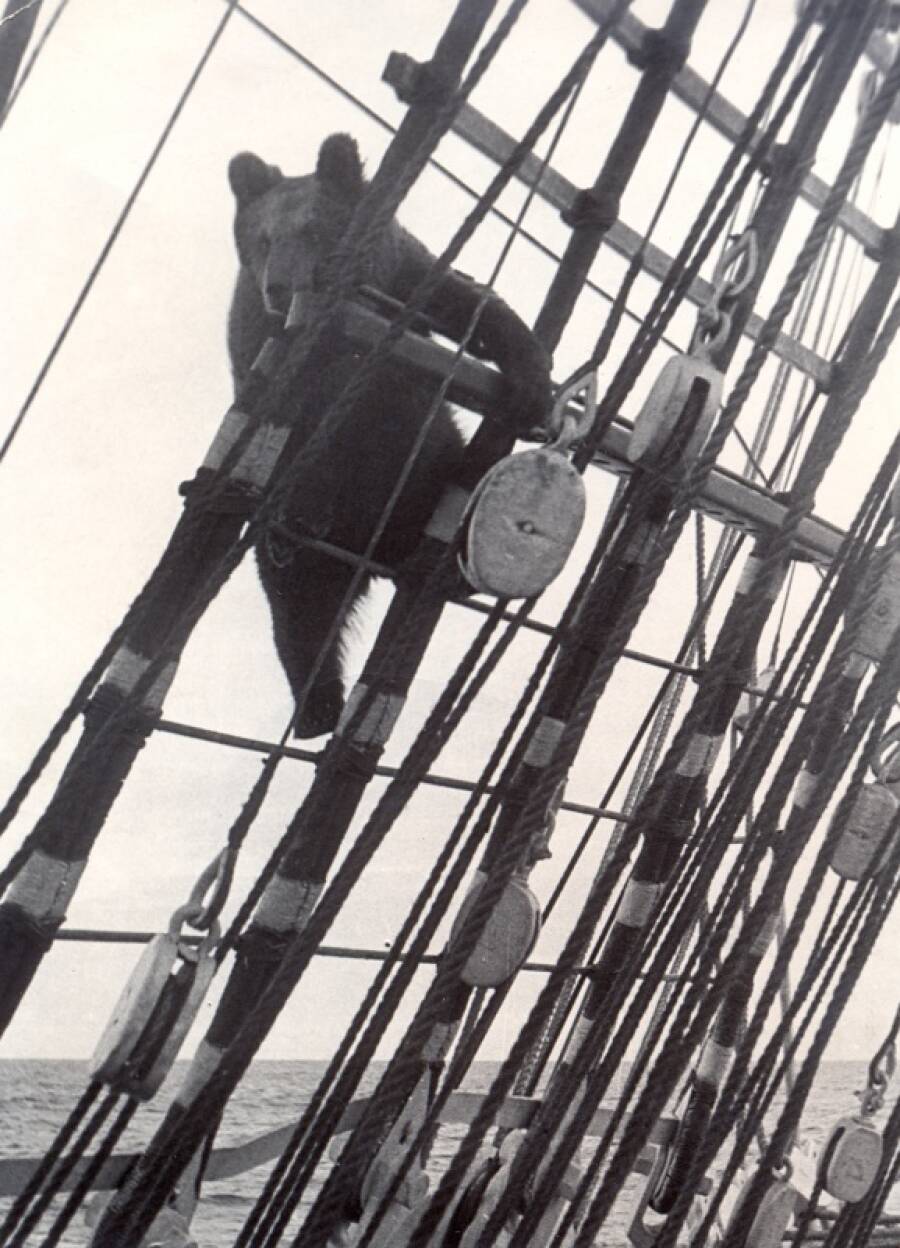

Кроме роли грузовика, «летучие П-лайнеры», особенно построенные последними, выполняли еще и роль учебных судов. Громадным парусникам не хватало квалифицированных моряков, а кадетам – судов для практики, и дальние трансатлантические плавания позволяли решать обе задачи. Так что «Падуя», еще не догадывавшаяся, что носить это имя ей придется всего два десятка лет, с самого начала привыкла к молодым голосам временных членов своего экипажа.

После первых коммерческих рейсов, во время которых «Падуя» раз за разом доказывала, что преимущество в скорости пока остается за парусниками, наступило время простоев: не было заказов. Когда они появились, пришлось возить австралийскую пшеницу вместо чилийской селитры, да и то нерегулярно. Всего до начала Второй мировой войны парусник успел совершить 16 рейсов с коммерческими грузами. Последний, 17-й, «Падуя» совершила в ноябре 1940 года, доставив в эстонский Ревель (нынешний Таллин) пиломатериалы. А потом паруснику уже не довелось выходить за пределы Балтики: представлявший прекрасную цель для авиации союзников, не имеющий противоминной защиты, он почти всю войну простоял у причалов в разных портах. Переходы из одного в другой и периодические короткие выходы в море в качестве учебного судна – все, что могла позволить себе «Падуя».

Когда война закончилась, парусник оказался в Гамбурге, откуда ему и пришлось отправляться в последнее плавание с именем «Падуя». По условиям, согласованным лидерами стран антигитлеровской коалиции, парусник переходил в собственность Советского Союза в рамках репарационных выплат. 11 января 1946 года в порту Свинемюнде, который вернулся Польше и носил новое имя – Свиноуйсьце, корабль спустил вымпел компании «Ф. Лайеш», поднял советский военно-морской флаг и отправился в путь к берегам, у которых ему предстояло найти совершенно новую судьбу. В тот момент еще никто не догадывался, что «Падуя» станет единственным долгожителем среди «летучих П-лайнеров», совершающим регулярные дальние плавания.

Парусник для ученых

Новые хозяева красавца-парусника, получившего в феврале 1946 года имя «Крузенштерн», не очень понимали, что с ним делать. Первые годы судно провело у стенки в роли плавучей казармы Высшего военно-морского училища имени Дзержинского, пока в 1955 году группа энтузиастов парусного флота, в которую входил и его капитан Петр Митрофанов, не добилась разрешения вывести судно в плавание. После этого наконец было решено превратить «Крузенштерн» в экспедиционно-океанографическое судно, на котором будут проходить парусную практику курсанты военно-морских училищ.

Это стало поворотным моментом в судьбе «Крузенштерна». Переделанный под размещение курсантов и научных сотрудников барк приобрел совершенно новую «начинку», которая гарантировала, что в ближайшее время он не перестанет совершать дальние плавания. К тому же именно научных судов у Советского Союза в те годы было очень немного, тем более таких крупных, как этот парусник. Наконец, он имел и серьезные преимущества перед научными судами на паровом ходу, поскольку за счет парусного хода его можно было практически избавить от машинной вибрации, мешающей работе научных приборов, прежде всего гидроакустических.

Так в жизни бывшей «Падуи», нынешнего «Крузенштерна», начался новый этап — научный. В течение пяти лет судно входило в состав Океанографического отряда, пройдя 15 тысяч морских миль и выполнив колоссальный объем научных исследований. Причем в это время на нем размещалось больше людей, чем во все предыдущие годы. Помимо 120 человек команды, на «Крузенштерне» проходили практику 150 курсантов, а за научные исследования отвечала команда ученых численностью до 50 человек. Причем всем, и ученым в том числе, приходилось подчиняться военной дисциплине: пусть и экспедиционно-океанографическое, но судно оставалось частью военно-морского флота СССР. От боевых кораблей его отличала только белоснежная окраска корпуса – как у всех научных судов.

Среди ученых, которые выходили в регулярные плавания на «Крузенштерне», были как сотрудники гражданских научно-исследовательских институтов, так и военно-морских НИИ. Ведь даже в начале 1960-х, когда стартовала недолгая научная карьера парусника, Мировой океан оставался малоизученным, а военным требовалось, чтобы в нем стало как можно меньше белых пятен. И с этим «Крузенштерн» справлялся весьма успешно. Настолько, что когда его научная экспедиция открыла в глубоководном бассейне Канарских островов новую подводную гору, ее назвали «гора Крузенштерна» — в том числе в честь парусника.

Барк для рыбаков

В 1965 году научная карьера «Крузенштерна» завершилась, и перед парусником вновь, как прежде, замаячила перспектива уничтожения. Получивший новые океанографические суда военно-морской флот вывел парусник из состава Океанографического отряда и вообще из состава ВМФ, а никакие другие морские ведомства не хотели принимать столь хлопотное хозяйство. Как и раньше, судно спасли его офицеры-энтузиасты, добившиеся включения барка в состав учебного флота Министерства рыбного хозяйства.

Человеку, мало знакомому с подготовкой моряков, такое решение может показаться странным. Ну зачем рыбакам парусник, да еще такой большой?! В действительности практика на барке давала курсантам высших морских училищ рыбопромыслового флота ценнейшие навыки ориентирования в море, управления большим судном, в конце концов проверяла на верность выбранной профессии, ведь управляться с парусами во время шторма – дело не только трудное, но и рискованное.

Портом приписки «Крузенштерна» стала Рига, где он вошел в состав Балтийского отряда учебных судов и где в его официальное название навсегда вошли слова «учебно-парусное судно». Даже окраска у барка сменилась на черную с белой полосой: именно такую с давних времен носили учебные суда русского флота. Там же, в Риге, в 1973 году «Крузенштерн» получил и первое приглашение к участию в международной регате: в 1974-м он прошел вместе с другими большими парусниками по маршруту Рига – Копенгаген – Гдыня – Сен-Мало – Портсмут – Рига. Барк занял по итогам гонки четвертое место, но это было не так важно, как сам факт его возвращения в число крупных парусников, участвующих в международных регатах.

Участвовать в регатах «Крузенштерн» постоянно приглашают и сегодня, причем парусник то и дело оказывается в числе победителей, несмотря на то что существенную часть его команды составляют молодые курсанты. Рядом с ними то и дело оказываются просто любители парусного спорта и отдыха под парусами: за счет продажи таких услуг покрывается заметная часть расходов на содержание девяностопятилетнего судна. В активе «Крузенштерна» – три кругосветки, совершенные в 1995-96-м, 2005-2006-м и 2020-м годах, участие в международных историко-мемориальных экспедициях и множество других событий. Барк давно превратился в символ русского флота и России в целом, демонстрируя флаг нашей страны в самых разных уголках Мирового океана.

В 1991 году барк в очередной и, видимо, последний раз сменил порт приписки на Калининград. Сегодня «Крузенштерн» является учебно-парусным судном Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. Случайное, казалось бы, решение, принятое в середине 1960-х, решило всю судьбу «Крузенштерна», получившего возможность продлить свою активную жизнь на десятки лет. Последний из «летучих П-лайнеров», которые продолжают выходить в океанские плавания, он и свой столетний юбилей наверняка встретит тоже в море.