Навстречу космическим эмпиреям

12 апреля 1961 года. Полет первого человека далеко за пределы атмосферы и стратосферы. 180- 302 километра над поверхностью Земли. И 108 минут, которые махом перевернули и перелопатили весь мир. Юрий Гагарин буквально в одночасье из никому не известного старлея преобразился в самого узнаваемого человека на планете. Кумира десятков миллионов мальчишек – смуглых и светлых, плосколицых и скуластых, говорящих на самых разных мировых языках. Встретиться с космонавтом №1 почитали за честь не то что представители богемы, а даже влиятельнейшие монархи с президентами. Однако далеко не все, наверное, в курсе, что за героизмом лучезарно улыбающегося молодого мужчины, одолевшего безбрежные дали, стоял титанический коллективный труд. Труд многопоколенный – и строго на территории России. Так что зарубежным махинаторам никакими силами и ни за какие коврижки не спереть у нас лавровый венок космических пионеров.

На далеких подступах к прорыву

Sic parvis magna, или, по-нашему, великое начинается с малого. Всегда так было, есть и, видимо, будет. Причем очень часто грандиозному, о котором мечтали долго-долго, предшествует какая-нибудь, на первый взгляд, нелепица, а то и вереница «бесперспективных» нелепиц. Люди сотнями тысяч лет грезили о том, как бы оторваться от почвенной тверди – да и воспарить под облака, подобно птицам. Приблизительно в 1485 году величайший гений Леонардо да Винчи, который, к слову, тогда вовсе не считался гением, тем более величайшим, сделал зарисовки орнитоптера – летательного аппарата, имитирующего движения птичьих крыльев. Где-то через 15 лет, в 1500 году, изобретатель написал свой знаменитый трактат под названием «Кодекс о полете птиц». В произведении детально разобраны все те тонкости перемещения пернатых высоко над землей, которые прежде по незнанию принимали за чудо. Правда, постфактум выяснилось, что Леонардо да Винчи копал совсем не в том аэродинамическом направлении. Во всяком случае, применительно к полетам не птичьим, но человеческим. Лишь в 1884 году французы Шарль Ренар и Артур Кребс (тоже в общем-то прежде не хватавшие особых звезд с неба инженеры) смастерили дирижабль на электродвигателе. Первое в истории воздушное судно, способное реально, более-менее долго и с грехом пополам управляемо перемещаться. Но только в пределах атмосферы.

Понятно, что кое-как колупаться над землей – это вовсе не предел человеческих мечтаний. Даже изобретенные впоследствии самолеты, способные покрывать сотни километров, быстро наскучили. Человечеству вскоре захотелось больше, дальше, выше, масштабнее. Неспроста ведь в мифах разных стран и народов фигурируют летающие колесницы, крылатые антропоморфные создания, небожители и прочее подобное. Откуда-то сверху, с невидимых глазом высот на нас взирают те, кто определяет каждый наш шаг, даже каждую нашу мысль. Они же могут сорваться со своих престолов, выскочить из своих сакральных обиталищ и покарать нас за малейшую провинность. Страшно, но... Вот бы хоть одним глазком поглядеть, что же творится за гранью нашего визуального и прочего чувственного восприятия! Чего только ни предлагалось западными людьми в данной связи: и космический лифт, и вакуумный поезд , и капсулы из антигравитационного материала , и движение наверх по специальной разгонной трубке типа пушки. Все это и близко не прокатило. Прорыв в космос при помощи мощнейших агрегатов начался с… кабинетно-комнатной философии. Притом автором специфических концепций выступил, казалось бы, городской сумасшедший. Не имевший ни йоты представления ни о математике, ни и об астрофизике, ни о технике. Зато рьяно порывавшийся вывести мысль человеческую на радикально новый – в буквальном смысле межзвездный уровень.

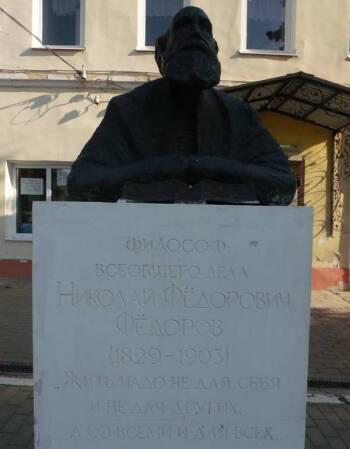

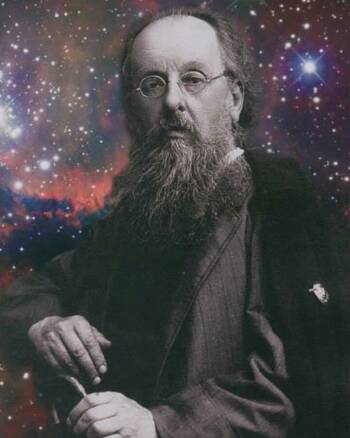

Речь идет, конечно же, о Николае Федоровиче Федорове – аскетичном мыслителе, знакомством с которым гордились литературные классики Лев Николаевич Толстой и Федор Михайлович Достоевский. Главным трудом Федорова стал посмертно изданный сборник под названием «Философия общего дела» . В нем автор неоднократно и настойчиво акцентирует читательское внимание на том, что все хтонические вопросы (онтология, гносеология и аксиология) уже в общем и целом решили. Остается только рвануть в космос, превратив сию грандиозную одиссею в то самое «общее дело». Работая всего-навсего простым библиотекарем в Чертковской библиотеке, позабытый гений метафизической мысли познакомился с Константином Эдуардовичем Циолковским. Тогда еще молодым и незадачливым ученым, толком не знавшим, чем ему заняться на исследовательской ниве. Федорову удалось вдохновить юное научное дарование на его последующие свершения. И в 1897 году вышла эпохальная статья Циолковского , впоследствии разъясненная и дополненная в 1924 и в 1926 годах. В работах рассчитана необходимая космическая формула, а также впервые научно обоснованно, что штурмовать далекую невесомость можно лишь с помощью ракет, но ни в коем случае не лифтов, не лестниц, не пушек и не капсул. В общем так уж вышло, что европейские умы, как крокодилы из старого анекдота, летают, но низенько, тогда как русские умы – бесстрашно рвут путы земного тяготения. Тягаться с этим фактом бесполезно, сколь ни пыжься.

Первые блинчики комом. Зато потом!..

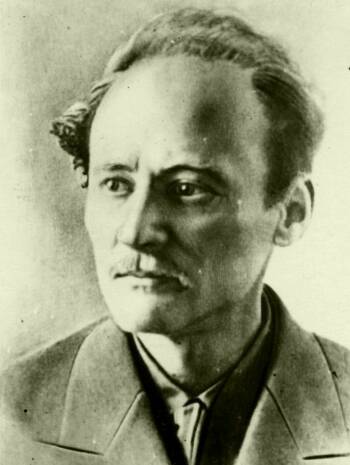

Впрочем, ошибочно было бы считать, что дорожка оказалась устланной лепестками роз. Долгие десятилетия сомнению подвергалась сама техническая возможность выхода человека в космос. Скорость-то, конечно, рассчитана. Да вот хватит ли ресурсов? И не затесалось ли в расчетах какой ошибки? Ведь на кону – не только колоссальные материальные затраты, кои запросто могли бы пойти прахом, но и жизни энтузиастов. Поэтому поначалу подбирали способы, казавшиеся более безопасными и верными. В частности, Фридрих Артурович Цандер (между прочим, соратник Циолковского и один из главных корифеев мировой космонавтики) поначалу настаивал на «ракетном поезде» в поднебесье. Справедливости ради следует заметить, что сперва поддался обаянию «транспортно-космической» идеи Цандера и сам Циолковский. Но в конце концов решили остановиться на ракетах. И, как мы все теперь знаем, не прогадали. Есть сведения о том, что до Гагарина – в 1957, 1958 и 1959 годах – безбрежные дали штурмовали некие советские летчики. Все они, ясное дело, погибли, и зловещие спецслужбы, само собой, до сих пор запрещают об этом даже упоминать . Иногда к этим трем случаям плюсуют еще как минимум два . Только все это, право, пустое. Никакого фактического базиса под данными измышлениями не было и нет, а значит, это просто очередные городские страшилки. К тому же с изрядной примесью антисоветчины, столь модной в 90-е годы, когда, собственно, подобные байки и выныривали изо всех щелей.

Каким бы выверенным ни казался физико-математический расчет, людьми перво-наперво решили не рисковать. 15 августа 1960 года состоялся легендарный космический полет собачек Белки и Стрелки на аппарате «Спутник-5». Песики в специфической для живых тварей емкости совершили 17 полных кругов вокруг Земного шара . Четвероногие первопроходцы прославились раньше, чем двуногие. Характерно, что и Белка, и Стрелка прожили после эпохального события еще довольно долго, а Стрелка родила аж шестерых щенят. Стало эмпирически понятно, что ничем трагическим одиссея, скорее всего, не закончится и для людей. Мощнейшие ученые и инженеры Советского Союза принялись за разработку и создание космолета для подготовленного летчика. Которого, кстати, еще предстояло выбрать. Скорость аппарата, изобретенного для будущей легенды, составила 28 тысяч километров в час . Можете себе представить скоростную разницу между, допустим, гепардом и муравьем? Так вот помножьте ее как минимум еще на три сотни. Примерно таков разрыв между возможностями советской ракеты и быстрейшим болидом на планете . Проектированием чуда техники руководил Сергей Павлович Королев. К тому времени уже признанный и титулованный специалист, углубленно занимавшийся изучением боевых баллистических ракет с 1945 года. То есть практически за 16 лет до полета Гагарина. Есть также довольно спорная версия , в соответствии с которой еще с 1929 года – за 32 года до триумфа – Королев лично общался с Циолковским, неоднократно ездил к нему в Калугу и набирался от него уму-разуму.

Запуск ракеты «Восток-1» состоялся с Научно-исследовательского испытательного полигона №5, что на теперь уже казахском космодроме «Байконур». К сожалению, большинству людей о том событии известен лишь бодрый выкрик «Поехали!». Однако на деле лихой браваде предшествовала тщательнейшая совместная подготовка. Много писали и пишут о том, что-де у Гагарина была фантастически крепкая нервная система. Ему лететь едва ли не на верную погибель, а он спит перед мероприятием как сурок. Что психика первого человека в космосе отличалась недюжинной крепостью – бесспорно. Но сдержанное спокойствие зиждилось и на филигранной работе технических специалистов. Неспроста Юрий Алексеевич незадолго до кампании оставил супруге письмо со словами: «В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться» . По прошествии многих лет подобное заявление уже не выглядит шапкозакидательством, каковым, вероятно, выглядело поначалу. Гагарин, в отличие от сторонних зевак, знал, в какой команде работает. А посему – даже в условиях якобы кромешной таинственности доверял им как себе. Если не больше. Позже на вопрос о сне перед полетом Гагарин ответил просто и незатейливо: «Надо было спать, я и спал. Сонному, что ли, лететь?!» Ну и действительно: приказы – они, как известно, не обсуждаются!

Почему Гагарин, а не кто-либо другой?

Иным фриковатым «правдорубам» совершенно искренне невдомек, за какие такие заслуги высокая честь (эдакая «халява») выпала именно Юрию Алексеевичу. Несколько лет назад страну облетело скандальное высказывание одного третьесортного поп-исполнителя о том, что «Гагарин ничего не делал, он лежал» , породившее, как водится, бурю в стакане воды. У туповатой провокации с целью хайпа незамедлительно отыскались как сочувствующие сторонники, так и экспрессивные противники. Космонавт Алексей Архипович Леонов назвал тогда горе-артиста «засранцем» , и трудно однозначно отрицать такую позицию выдающегося и заслуженного человека. Факт тот, что выбор пал именно на Гагарина отнюдь не произвольно. Разрядник едва ли не по дюжине самых разных видов спорта играл на уровне мастера спорта СССР по баскетболу (немаловажно: при росте в 165 сантиметров), он обладатель золотого значка ГТО, который преспокойно выполнял и перевыполнял нормативы всякий раз. Но всего этого, разумеется, мало. В стране – тем более такой спортивной, как СССР, – была уйма атлетов и покруче. Однако фортуна им никаким боком не поворачивалась. Весомым бонусом оказалась суховатая, но тем не менее очень даже положительная характеристика на Гагарина, выданная министерством обороны. В документе отмечается исключительно высокое интеллектуальное развитие претендента, высокий самоконтроль, оптимизм и здоровая общительность. Но и этого недостаточно: мало ли кому там чего понапишут, говорят недоверчивые.

В 1959 году в Академии наук СССР горячо обсуждали возможность полета человека в космос. Тогда же принялись подыскивать подходящих кандидатов. Чтоб с блестящей летной выучкой, с идеальными рекомендациями, морально и эмоционально выдержанный, без явно компрометирующих фактов в биографии, а еще – смекалистых, быстро реагирующих и стрессоустойчивых. Таковых к 7 марта 1960 года, когда был подписан соответствующий приказ, удалось разыскать всего 20 человек. На весь Советский Союз. Каким бы странным это ни показалось. Гагарин вошел в их число. Далее следовало еще одно сортировочное «сито» – обучение и экзамен на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе в Москве. Элитным учащимся читали лекции по аэродинамике, по баллистике, по огромному количеству общих и специальных дисциплин. Даже по медицине: в антураже неизвестности, да к тому же вдали от дома нужно быть готовым ко всему. Изнурительные парашютные тренировки, многочисленные тестирования в барокамере, термокамере, сурдокамере, на центрифуге, на вибростенде. Имитация полетов в условиях невесомости. Тяжелейшие физические нагрузки, которые под силу далеко не всякому профессиональному спортсмену. Ну и, конечно, самое страшное и волнительное – экзамены по всему вышеперечисленному. В марте 1961 года на высшем уровне приняли решение о том, что полетит Гагарин. Не Титов, не Нелюбов, не Николаев, не Быковский, не Попович. Которые, кстати, тоже проявили превосходные качества. А именно Гагарин.

До сих пор в СМИ и на просторах Всемирной паутины циркулируют и другие версии, проверить и опровергнуть которые мы, видимо, уже никак не сможем за давностью. Утверждается, например, что на Юрия Алексеевича выбор пал из-за его лучезарной, ослепительной и всецело располагающей к себе улыбки . Якобы из Гагарина еще до полета предполагалось вылепить нечто вроде нового советского символа – добродушного и искреннего парня с приятной наружностью. Другие наиболее явные претенденты – Титов и Нелюбов – не могли похвастаться подобной харизмой. Есть, однако, основания считать подобную версию глубоко ущербной. Крайне маловероятно, что при выборе космонавта №1: во-первых, учитывались заведомо не релевантные заданию навыки и качества; а во-вторых, кто-либо мог заранее спланировать обрушившуюся на Гагарина популярность. Скорее всего, для Юрия Алексеевича просто чрезвычайно удачно сошлись звезды, к которым он устремился. Кстати, любопытный факт: Григорий Григорьевич Нелюбов, который поначалу подавал большие надежды, но в котором впоследствии заподозрили что-то неладное, вскорости проявил вопиющую профнепригодность . Начал скандалить с начальством, вспыхивать по любой мелочи, стал прикладываться к бутылке и в конце концов погиб из-за пристрастия к «зеленому змию». Хотя на этапе формального отбора ничего не предвещало беды. Судя по всему, в рядах экзаменаторов состояли не солдафоны, отрабатывающие приказы свыше, что называется, «от забора до обеда», а блистательные человековеды.

Россия в космосе: первенство или лидерство?

В дальнейшем СССР лишь упрочил свои заоблачные позиции, не оставив шансов условно ближайшему конкуренту – США. Америка, конечно, сумела надуть щеки на весь мир, разыграв сценку с высадкой людей на Луну. Однако показанное не выдерживает ни малейшей критики, сколь бы нас ни убеждали в противоположном. Ну либо строго и сугубо американским космонавтам удалось неким невиданным способом порушить в своем лице все законы физики. Бодро развевающийся в условиях невесомости звездно-полосатый флаг, бодрая походка экипажа аки посуху, ну и многочисленные визуально-осветительные казусы – все не раз и не два отмечалось в литературе. Да и почему бы нашим «партнерам» вновь не слетать на естественный спутник, раз уж давным-давно научились? Сомневающихся в американских лунных подвигах принято с порога записывать в когорту «конспирологов». Кто его знает, может быть и так. Хотя реальные конфузы от этого никуда не пропадают. К тому же американцы веками славятся филигранно отточенным искусством самопиара, что тоже отрицать бессмысленно. Оставим, впрочем, все их реальные и вымышленные подвиги, в том числе космические, на их же совести. Тем более, что уж кому-кому, а Советскому Союзу точно не было резона конструировать для себя вымышленную и удобную реальность. Подлинные цифры, кои не было причин причесывать да прилизывать, выходили еще какими привлекательными.

На протяжении 1960-х годов космонавты из СССР проторили еще ряд нехоженых стежек . Уж про эти подвиги точно не скажешь, что они снимались в павильонах. Потому что захочешь предметно придраться – не получится. 6 августа 1961 года Герман Степанович Титов провел на орбите более суток. 14 июня 1963 года Валерий Федорович Быковский многократно перекрыл это достижение, проведя на орбите почти пять суток. В 1964 году «Восток» стал первым многоместным космолетом. 18 марта 1965 года Алексей Архипович Леонов первым вышел в открытый космос. 17 августа 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7», не вполне удачно запущенная, тем не менее сумела записать важные радиосигналы при отправке на Венеру. 19 апреля 1971 года СССР вывел на орбиту первую долговременную станцию «Салют-1», впоследствии не единожды повторенную в своих модификациях. Показательно, что работу над подобными новинками Королев вел еще с 1962 года. И лишь из советских станций выросли впоследствии такие американские проекты, как рейгановский Freedom и клинтоновская МКС. В мае 1971 года на Марс были запущены первые в Советском Союзе и во всем мире агрегаты-близнецы – «Марс-2» и «Марс-3». «Марс-2» потерпел крушение, в то время как «Марс-3» успешно снимал поверхность красной планеты, даже несмотря на чудовищные пыльные бури.

К сожалению, после крушения Красной империи наша страна значительно утратила собственные космические позиции. Потребовалось время, чтобы восстановить их хоть в первом приближении. Да и то пока еще далеко. Развал СССР больно ударил в первую очередь по космонавтике. Настолько больно, что приходить в себя российская космическая отрасль начала лишь на излете 90-х. 20 ноября 1998 года ракета-носитель «Протон-К» доставила на МКС функционально-грузовой блок «Заря». Далее – в 2000-х и по сию пору – Россия с завидной периодичностью участвует во всевозможных запусках и отправках. До советского уровня нам пока по-прежнему далеко. Однако динамика обнадеживает и даже вселяет хрупкое предчувствие, что статус-кво может быть восстановлен. Есть в то же время и поводы для опасений. В конце ноября 2020 года президент РАН Александр Михайлович Сергеев в общении с прессой выразил серьезную озабоченность актуальным состоянием отечественной космонавтики. По мнению ученого, если финансирование продолжится в тех же объемах или, чего доброго, сократится, то космос мы просто-напросто потеряем. Той же позиции придерживаются и некоторые американские масс-медиа . «Роскосмос» же уверен, что причин для расстройства нет. В любом случае расслабляться пока рано. Для восстановления величия теперь уже далекого прошлого придется затратить уйму титанических усилий.

Юрий Гагарин никогда бы не вышел на авансцену, кабы не блестящая подготовленность, предшествовавшая его прорыву. Вероятно, он так бы и остался безвестным офицером. Чтобы заразиться высокой и, казалось бы, несбыточной идеей, нужен «городской сумасшедший» и бессребреник, который как следует вдохновил бы на это. Проникнувшемуся утопической затеей требуется хорошая научно-техническая подготовка, чтобы «сказку сделать былью». Но и достигнутых высот должно быть мало. Одолев наивысшие рубежи, надо разыскать команду, которая бы сумела их застолбить. Лучезарно улыбающийся парень оказывается итогом массовых усилий, в том числе своих собственных. К Юрию Гагарину нужно быть готовым каждому. Всем вместе. Да еще как.