Московский кинофестиваль. Все фильмы в гости к нам

3 августа 2019 года исполняется 60 лет со дня открытия в Москве первого Международного кинофестиваля

Оттепель в искусстве кино

Конец 1950-х годов прошёл в Советском Союзе под знаком открытых дверей. Хорошо известно, что после речи У. Черчилля в Фултоне в марте 1946 года, по сути объявившей СССР «холодную войну», западный мир попытался возвести информационные, политические и пограничные барьеры, изолирующие СССР и другие социалистические страны от стран Запада. Насколько непроницаем оказался этот «железный занавес», показало время.

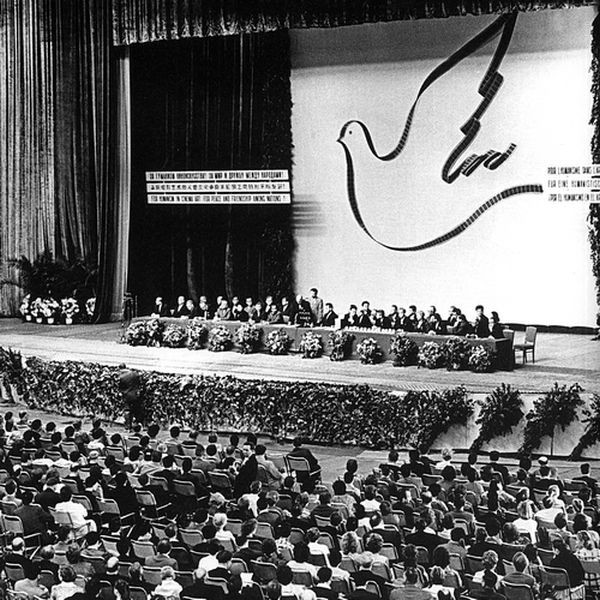

Зал ММКФ 1959

Источник: VistaNews.ru

Полной изоляции не получилось даже в конце 1940-х годов. Первое и самое главное – наша страна стала одним из основателей Организации Объединённых Наций со всеми вытекающими последствиями. Сразу после войны спортсмены из СССР открыли дорогу за рубеж и стали активными пропагандистами советского образа жизни. В 1947 году Советский Союз получил предложение принять участие в первой послевоенной Олимпиаде 1948 года в Лондоне, правда, у советского руководства были вполне обоснованные опасения в победе нашей команды, и поэтому вопрос был перенесён на четыре года. Но уже на Олимпиаде в Хельсинки в 1952-м победы наших спортсменов стали настоящей сенсацией. Советские олимпийцы с ходу завоевали второе место в общекомандном зачёте.

Во второй половине 1950-х годов начинает набирать обороты хрущёвская оттепель. В это время в Москве всё было впервые. В 1957 году Москва гостеприимно распахнула свои двери перед участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. 34 тысячи иностранцев на две недели «оккупировали» город. В 1959 году Москва стала местом проведения американской выставки в Сокольниках (июль–август), а с 3 по 17 августа в Москве прошёл Первый Московский кинофестиваль. Чуть раньше, в июне 1959-го, состоялось мероприятие, которое до этого вообще было трудно представить, да и потом долгое время оно не повторялось: публичные показы французского дома высокой моды. 10 июня 1959 года в Москву приехал сам Кристиан Диор.

Фильм, фильм, фильм…

Но вернёмся к Московскому кинофестивалю. Главным лозунгом кинофорума стали слова: «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами».

Памятный значок участника ММКФ 1959

Источник: aucland.ru

Нельзя сказать, что это была первая проба. Ещё в 1935 году, после основания старейшего Венецианского фестиваля, в СССР провели свой смотр фильмов и пригласили на него ведущих кинодеятелей мира. Первые места на смотре получили советские мастера кино. Лидерами стали братья Васильевы с фильмом «Чапаев», Григорий Козинцев с «Юностью Максима» и другие. Не остались без наград и иностранные режиссёры: Рене Клер за фильм «Последний миллиардер» получил вторую премию, а компания Уолта Диснея за свои мультипликационные фильмы – третью. На этом довоенная история кинофестивалей закончилась, а Великая Отечественная война надолго отодвинула это начинание.

День открытия кинофестиваля стал поистине всенародным праздником. 3 августа 1959 года москвичи вышли на улицы города, толпились у кинотеатров, где счастливцы могли посмотреть диковинные зарубежные фильмы. Интерес этот легко объяснялся. Зарубежную фильмотеку составляли в основном фильмы, попавшие в СССР до холодной войны («Тарзан», «Серенада солнечной долины» и др.), да и эти картины прошли суровую идеологическую проверку. Народ жаждал чего-нибудь новенького.

В конкурсе участвовало 30 фильмов из 25 стран. Во главе жюри был прославленный советский кинорежиссер Сергей Герасимов. А победителем стал фильм «Судьба человека» Сергея Бондарчука.

Французский актёр Абель Ганс (в центре), индийский режиссёр Бимал Рой (справа) и советские киноартисты Сергей Бондарчук и Зинаида Кириенко, ММКФ 1959 год

Источник: aif.ru

Помимо конкурса московским зрителям была представлена большая программа внеконкурсных фильмов, в том числе фильмов итальянских неореалистов. Московские зрители смогли вживую увидеть мировых звёзд кинематографа: француженку Эммануэль Рива, итальянку Джульетту Мазину, французскую актрису русского происхождения Марину Влади.

Кинофестиваль понравился и зрителям, и организаторам. Было принято решение проводить его через год, чередуя с фестивалем в чехословацких Карловых Варах. В 1972 году Московский кинофестиваль получил регистрацию Международной ассоциации кинопродюсеров и получил высший ранг регистрации – класс «А». Теперь он был на равных с фестивалями в Каннах и Венеции. Первоначально главной наградой фестиваля до 1967 года был Большой приз, до 1989 года – Золотой приз, а в последнее время победители получают золотую статуэтку «Святой Георгий».

Обложка: fotostrana.ru