Кушать подано: чем кормили в ресторанах Российской империи

Мода на трапезы вне дома проникла в Россию через петровское «окно в Европу». Спустя пару десятков лет повседневную жизнь городского жителя уже трудно было представить без ресторанов, трактиров и кафе. Выбор заведения зависел от вкусов, дохода и даже профессии посетителей.

Для веселой публики

Сегодня трактиры принято считать заведениями «средней руки», меню которых не отличается разнообразием. Так было не всегда. В годы царствования Петра Великого трактиры работали как раз для обеспеченных людей, в том числе – иностранцев. Один из первых трактиров открылся в Петербурге в 1720 году на Троицкой площади. Сам русский царь очень любил посещать это заведение и запросто начинал беседу с подданными за чаркой анисовой водки. Первое время хозяевами трактиров становились гости из-за рубежа, поэтому там подавались не только традиционные русские блюда, а также была обширная «винная карта».

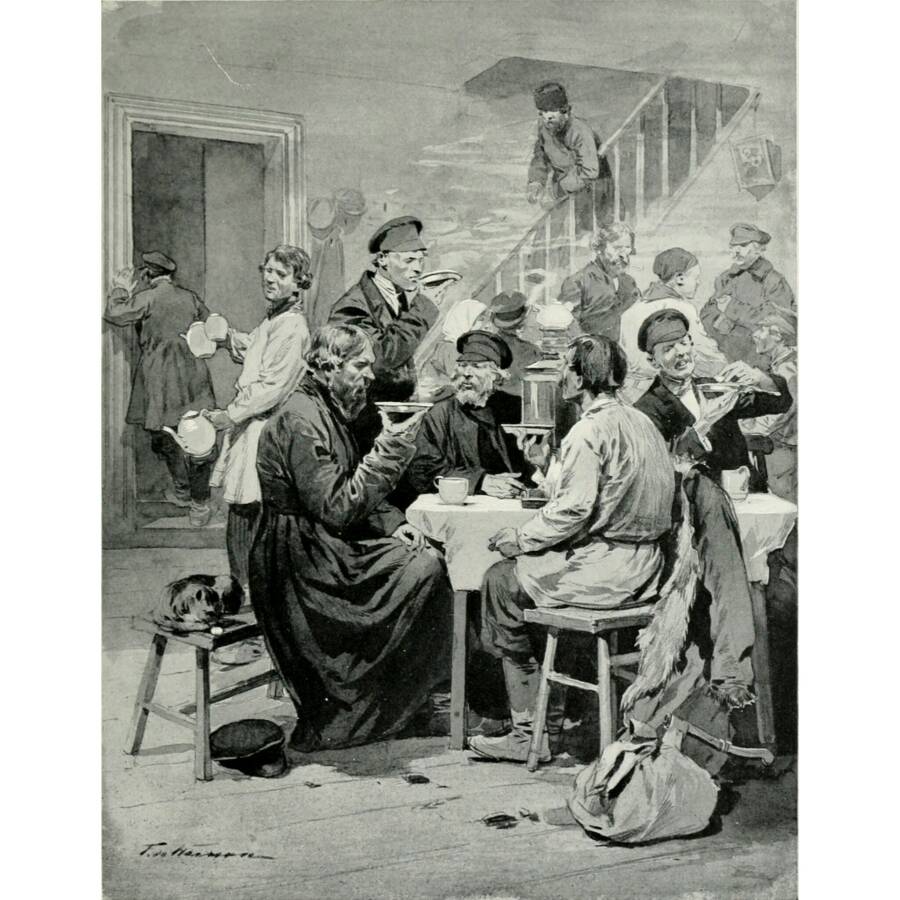

В эпоху дворцовых переворотов трактиры постепенно сдавали свои позиции, из шикарных заведений превращаясь в места более демократичные. Там строго запрещали продавать пиво и водку, играть в азартные игры, устанавливать столы для бильярда. Владельцы могли предложить гостям вино и довольно простую пищу. Со временем трактиры стали излюбленными местами для извозчиков, работных людей, мелких ремесленников. Привлекали не только низкие цены, но и график работы: заведения не закрывались до семи утра. Правда, похвастаться чистотой могли далеко не все трактиры. К тому же, в них всегда было шумно и людно, а некоторые посетители так и норовили устроить драку. Прислугу здесь называли «половыми». Они работали по 13 часов в день, но жалование получали невысокое и в основном жили за счет чаевых от клиентов.

В 1835 году Николай I утвердил новое «Положение о трактирных заведениях в Санкт-Петербурге», тем самым подарив этим заведениям новую жизнь. Трактиры перестали считаться сомнительными забегаловками; изменился облик их посетителей. Теперь отведать блюда национальной кухни сюда приходили студенты, представители торгового сословия и мещанства. В той же ценовой категории, что и трактиры, существовали кухмистерские – прообразы столовых. Они располагались в центре города и работали круглосуточно, а также продавали обеды на дом. Нередко в кухмистерских праздновали памятные события: свадьбы, крестины и юбилеи. В конце XIX столетия кухмистерские были вытеснены столовыми, которые продавали еду по символической цене. Столовые работали ежедневно с 12 до 16 часов, а их внутреннее убранство нередко напоминало трактир: столы, покрытые клеенкой, лубочные картинки на стенах, а на стойках – «блюда дня», которые можно приобрести.

Имперский шик столичного общепита

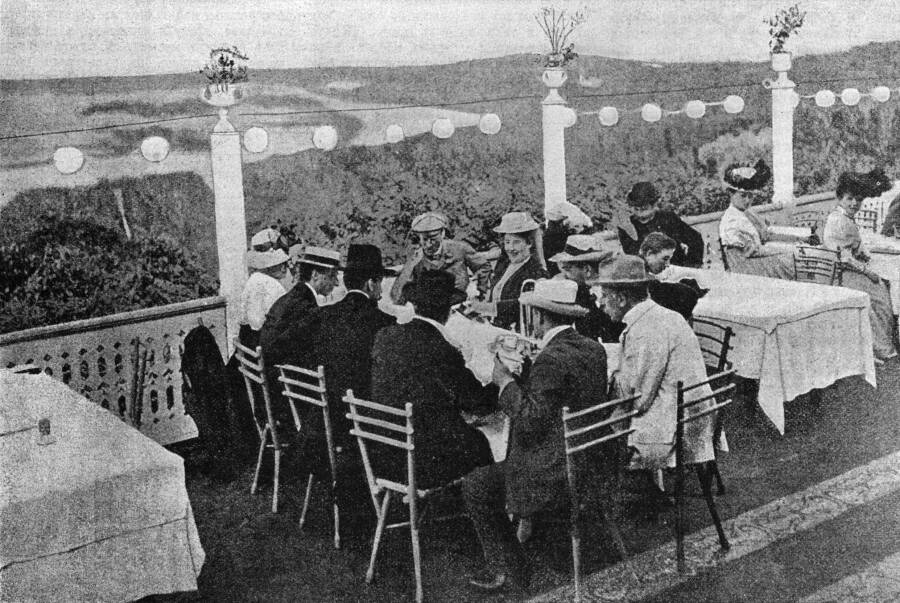

Рестораны (а точнее, ресторации) появились в России к XIX веку. Сначала они работали только при гостиницах, а самостоятельными стали к середине столетия. Любопытно, что график работы ресторанов подстраивался под привычки аристократии, обедавшей довольно поздно – около 16 часов дня. Поэтому солидные заведения открывались часом ранее, а утром не работали. Трудились здесь, разумеется, не половые, а официанты в черных фраках и белоснежных манишках – их называли «люди». Пытаясь привлечь взыскательных клиентов, владельцы ресторанов уделяли массу внимания не только кухне, но и интерьеру. Экзотические растения, огромные аквариумы, фонтаны, террасы и зеркальные стены – все это создавалось, чтобы побаловать состоятельных гостей. Кондитерские изделия часто привозили из Европы, а фрукты – из тропических стран. Средний чек в петербургском или московском ресторане XIX века составлял 3-4 рубля, хотя бывали случаи, когда за одну бутылку крепкого напитка клиент платил целых 50 рублей. В большинстве случаев ресторанами владели иностранцы, особенно – французы. В 1850-х годах на Большой Морской улице стал принимать посетителей ресторан «Café de Paris», а в простонародье «Кюба», названный так по фамилии своего владельца. Жан-Пьер Кюба знал толк в изысканной кухне: он являлся шеф-поваром сразу трех русских императоров – Александра II, Александра III и Николая II. В 1903 году по случаю двухсотлетия со дня основания Санкт-Петербурга торжественный завтрак в «Кюба» посетила царская семья.

В годы царствования Александра Второго самым популярным рестораном Петербурга стал «Палкинъ», открытый на Невском в 1874 году. Посетителей с первого взгляда поражало богатое убранство заведения: мраморная лестница, зимний сад и бассейн с рыбой. Помещение было двухэтажным: кухня – на втором этаже, залы для гостей (целых 25!) – на первом. Для доставки блюд к столам использовали специальный лифт. Кухня ресторана считалась русско-французской: здесь подавали фирменные супы-пюре, фруктовые пудинги, расстегаи и котлеты «по-палкински». Завсегдатаями легендарного места были писатели, музыканты и художники. Часто в «Палкинъ» наведывались Иван Бунин и Николай Некрасов. После Февральской революции ресторан ждала незавидная судьба: его преобразовали в общественную столовую. Затем, после установления советской власти, здание «Палкина» переделали под кинотеатр «Титан». В 1934 году там состоялась премьера фильма «Чапаев» братьев Васильевых.

Блюда к чаю

Еще в XVIII столетии в Российской империи появились кофейные дома. Кроме напитков в их меню можно было найти сладости на любой вкус: мороженое, шоколадные десерты, фрукты и варенье. «Кафе Вольфа и Беранже», открытое в 1780-х годах, впоследствии обрело печальную славу. Дело в том, что именно здесь побывал Александр Сергеевич Пушкин накануне роковой дуэли с Дантесом. Поэт часто посещал «Вольфа и Беранже», ценил его необычное убранство (все детали выполнены в китайском стиле), а также возможность провести время в читальне за свежей газетой. Правда, цены здесь были высокими, потому и посещали кафе сплошь представители столичной аристократии. Мода на заграничные сладости была на руку подобным заведениям. В кафе многие любители десертов познакомились с бисквитами, нугой и марципаном, вытеснявшим исконно русские баранки и коврижки. В 1882 году в России открылась первая чайная – здесь можно было отведать свежеиспеченный хлеб с маслом, горячие бублики и сухари. Преимущество чайных перед другими заведениями заключалось не только в приемлемых ценах, но и удобном расположении. Как правило, чайные находились возле почтовых станций и вокзалов, недалеко от театров или рынков, где всегда было много людей.

Любители отечественных блюд к чаю и вовсе могли не ходить ни в кафе, ни в чайную, а купить все необходимое прямо на улице. Продавцы носили в руках лотки с пирожками, сайками и другой выпечкой. Постоянной точки пребывания у них, как правило, не было – прогоняла полиция. Наибольшей популярностью среди уличной выпечки пользовались калачи. Чтобы их можно было съесть на бегу, не испачкав руки, у калачей были специальные ручки. После еды их выбрасывали. Так возникло известное выражение «дойти до ручки»: оно означало, что дела у несчастного идут настолько плохо, что съесть он готов даже ее. Если по какой-либо причине человек не имел возможности посетить ни трактир, ни чайную, ни тем более ресторан – в его распоряжении всегда были будки с большими самоварами, из которых наливали кипяток по 3 копейки. Такие будки можно было увидеть в центре Москвы.

Обложка: Б.М. Кустодиев «Московский трактир», 1916 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru

Смотрите также:

Кислые щи для императрицы: как Екатерина II у Ломоносова гостила

"В свободное от работы время": чем увлекались русские цари

Одарить по-царски: какие подарки получали и преподносили русские правители

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Гангутское сражение. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России. 15 августа 1799 г. Битва при Но́ви.

Памятные даты военной истории России

Невская битва. Памятные даты военной истории России