Краткий курс истории. Главный бастион Крыма

10 февраля 1784 года во исполнение указа императрицы Екатерины Великой порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

В древности и Средневековье

Территория, на которой располагается современный Севастополь, в древности принадлежала греческой колонии Херсонес, основанной в V веке до н. э. и на определенном этапе обладавшей очень большим влиянием во всем Северном Причерноморье. Полис продолжал сохранять свое важное значение во времена римского владычества и в византийский период. А древняя Корсунь, где, по легенде, принял крещение князь Владимир Святославич в конце X века, это и есть Херсонес.

От Херсонеса до Севастополя

С начала XIII века Херсонес переживает период своего упадка и под занавес XIV столетия гибнет после разорения золотоордынским военачальником Едигеем. В 1475 году, спустя 22 года после взятия турками Константинополя, турецкий флот подошел к берегам Крыма. Почти 300 долгих лет земли современного Севастополя входили в состав Кефинской провинции Османской империи. Лишь Русско-турецкая война 1768–1774 годов и ликвидация в 1783 году Крымского ханства сделали возможным присоединение Крыма к Российской империи.

Герой многочисленных войн

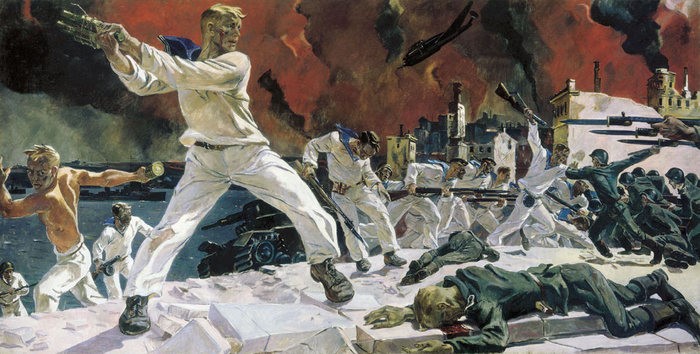

Судьба Севастополя с момента его основания указом Екатерины II была поистине героической. Уже в 1804 году он официально стал главным военным портом Российской империи в Черном море. 349-дневная оборона Севастополя занимает одно из центральных мест в Крымской войне 1853–1856 годов. Не менее важна роль Крыма и конкретно Севастополя в годы Гражданской войны в России. Наконец отдельного внимания заслуживает героическая оборона города во время Великой Отечественной войны, длившаяся 250 дней. В настоящее время Севастополь продолжает оставаться главным черноморским бастионом России.