Как пушкинский поп стал Кузьмой Остолопом

Жил-был купец Кузьма Остолоп

По прозванью Осиновый Лоб.

Пошел Кузьма по базару

Посмотреть кой-какого товару.

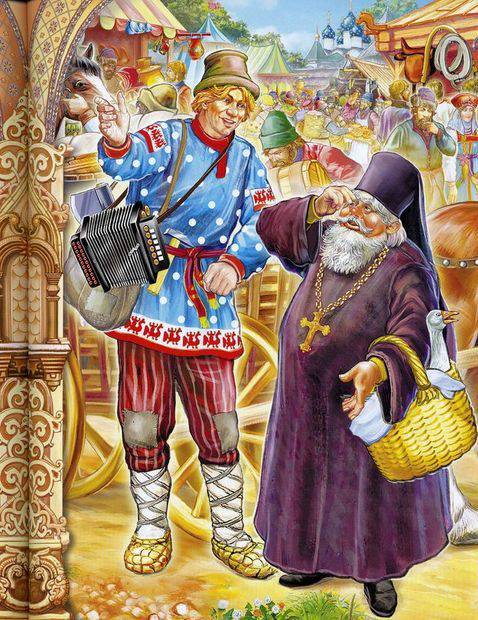

Навстречу ему Балда

Идет, сам не зная куда.

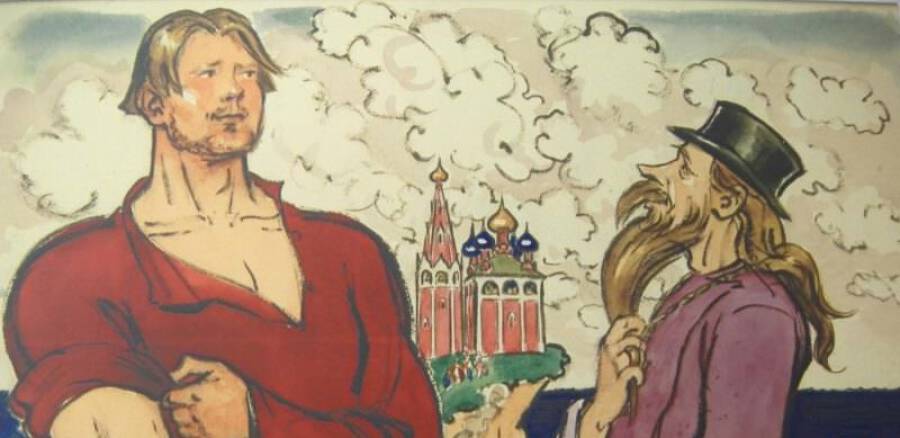

Узнаёте сказку? Нет? А ведь это «Сказка о попе и о работнике его Балде» Александра Сергеевича Пушкина. Только это вариант, который был напечатан в 1841 году, под редакцией знаменитого поэта, близкого к императорскому двору, Василия Андреевича Жуковского. Жуковский, готовя к посмертному изданию пушкинские произведения, прекрасно понимал, что если не изменить авторский текст сказки, то пройти церковную цензуру будет практически невозможно. Ради этого пришлось заменять и отдельные слова, и целых персонажей.

Известно, что тогдашний митрополит Московский Филарет жаловался шефу жандармов Александру Христофоровичу Бенкендорфу на Пушкина, что в «Евгении Онегине» есть сомнительная фраза – «стаи галок на крестах». Бенкендорф по поручению Николая I оказывал поддержку Пушкину, и галок оставили в покое, но сказку с попом в главной роли отстоять не смогли бы в то время и всесильные с виду секретные службы.

О том, что Кузьма Остолоп на самом деле поп, русскому читателю стало известно только спустя 40 лет. Авторский вариант сказки впервые был издан в 1882 году в собрании сочинений Пушкина под редакцией Ефремова. Ну а после революции сказка о незадачливом служителе культа неплохо вписывалась в новую идеологию.

В наши дни сказку о Кузьме Остолопе переиздали, полагая, что детям полезнее читать именно вариант Жуковского. Желающих запретить оригинальную сказку Пушкина больше не нашлось, да и с технической точки зрения в век информационных технологий это совершенно невозможно.