Главный летний десерт: как в России появилось мороженое

История мороженого насчитывает несколько веков. Правда, изначально десерт не считался летним блюдом – без холодильников сохранить его в «товарном виде» было трудно. На Руси зимой замораживали сметану, молоко и сливки, а затем нарезали их тонкой стружкой и раскладывали на блюдце. Мороженое в современном понимании пришло в Россию значительно позже. В XVIII веке с этим лакомством были знакомы лишь представители дворянства, а в Книге рецептов 1791 года перечислены самые оригинальные способы приготовления мороженого.

Сладости родом из Франции

Наши предки знали толк в приготовлении десертов. Еще до появления классического мороженого на Руси делали замороженную массу из молочных продуктов, сахара и яиц, добавляя туда орехи, мед и варенье. Иногда массе придавали форму петушков, оставляли на морозе, а затем продавали на ярмарках. Рецепты настоящего мороженого в Российской империи впервые были записаны при Екатерине Великой. Долгое время этот десерт был доступен лишь очень обеспеченным людям, ведь для его приготовления необходимо в любое время года располагать льдом. В 1791 году с французского языка перевели «Новейшую и полную поваренную книгу», содержащую несколько рецептов приготовления мороженого из шоколада, сливок, фруктов и ягод. Так, например, выглядел рецепт десерта из смородины: «Взять смородины, истереть и, процедивши сквозь салфетку, положить в форму с сахаром и немногим количеством сливок, поставить в лед и, застудивши, подавать на стол в чем пожелаешь. Мороженое из взбитых сливок делается таким же образом и в разных формах подается на стол».

В начале XIX века мороженое стало более доступным – кто-то даже устал от постоянного поедания этого десерта. В одном из писем супруге А.С. Пушкин признавался, что из-за ее отъезда он теперь не должен «на балах дремать, да жрать мороженое». Некоторые, напротив, были в таком восторге от мороженого, что говорили о нем в последние минуты собственной жизни. Граф Юлий Литта в 1839 году перед смертью потребовал принести для него десять порций любимого десерта, объяснив свою просьбу тем, что «на том свете» мороженого уже не отведает. Когда просьбу Литты выполнили, он перекрестился и сказал: «Сальватор отличился на славу в последний раз». Столь загадочная фраза в те годы не требовала особых пояснений: все зажиточные петербуржцы знали, что лучшее мороженое в столице делает итальянец Сальваторе, державший собственную кондитерскую.

Изобилие вкусов

В царском меню можно было встретить изысканные способы подачи мороженого – например, десерт обливали ромом и поджигали. Такое чудо кондитерской мысли называлось «Везувий на Монблане». Однако самыми распространенными считались три вида мороженого. Первый – щербет, второй – смесь льда и сока (фруктовый лед), третий – мороженое на основе молочных продуктов. К середине девятнадцатого столетия заготовка сырья для мороженого достигла внушительных масштабов. Зимой на реках и озерах впрок вырубали квадратные ледяные глыбы – их называли «кабанами». На телегах их вывозили в специальные «дома-ледники», где в подвале на льду хранились продукты.

В 1853 году британец Уильям Фуллер запатентовал мороженицу – специальное устройство, внешне напоминавшее деревянное ведро с металлической емкостью внутри, а также ручкой, которую необходимо было приводить в движение. Внутрь конструкции клали куски льда и соль, затем вставляли металлическую гильзу с кремом из сливок, яичных желтков и сахара и плотно накрывали крышкой. Затем крутили ручку до тех пор, пока мороженое не станет достаточно густым. На приготовление блюда уходило несколько часов. Интересно, что еще за восемь лет до изобретения мороженицы в России создание холодных десертов поставил на поток купец Иван Излер. Он тоже получил патент на «машину для приготовления мороженого» и успешно продавал свою продукцию в центре Петербурга – на Невском проспекте. Ассортимент кондитерской Излера впечатлял своим разнообразием: здесь самые взыскательные сладкоежки могли найти любое мороженое – от пуншевого и кофейного до ягодного и ананасового.

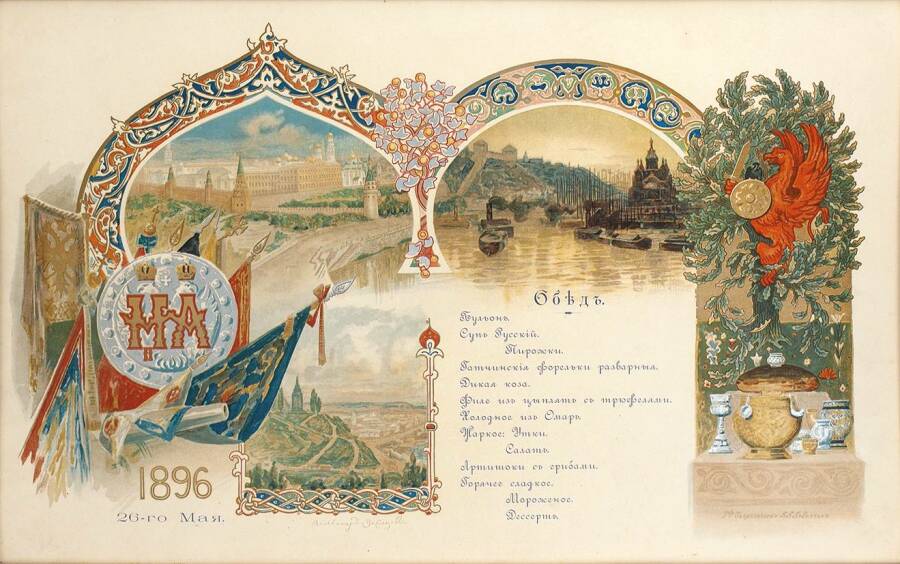

В конце XIX века на улицах Петербурга и Москвы появились мороженщики с холодильными ящиками на тележках. Шарик клубничного, лимонного или сливочного мороженого стоил около трех копеек. Так десерт, некогда доступный лишь аристократам, стал частью повседневной жизни всех, кто жил в крупных городах. Правители, впрочем, тоже продолжали включать мороженое в свои меню. Для Николая II даже придумали особый рецепт мороженого, получившего название «Романов». Ингредиенты, на первый взгляд, незамысловатые: 2,5 фунта сахара, 10 яичных желтков, 2,5 фунта жидких сливок, 1 большой стручок ванили, 0,5 фунта густых сливок. Сахар взбивали с желтками в кастрюле до того момента, пока при перемешивании масса не делилась на полоски. В другой кастрюле смешивали жидкие сливки и ваниль, а затем несколько минут кипятили их на медленном огне. Подробности приготовления записала в своем дневнике дочь Григория Распутина Матрена: «Добавить к яичной смеси немного сливок, перемешать и продолжать понемногу добавлять сливок, пока все не смешается. Продолжать помешивать на умеренном огне до тех пор, пока смесь не будет обволакивать ложку, но не доводить до кипения. Перелить смесь в большую миску и периодически помешивать, пока она не застынет. Слегка взбить густые сливки и замешать в ранее охлажденную смесь. Поставить на лед и держать там до готовности. Для получения гладкой поверхности после того, как мороженое застынет, снять его со льда, переложить в миску, тщательно взбить и снова поставить на лед».

Секрет советского мороженого

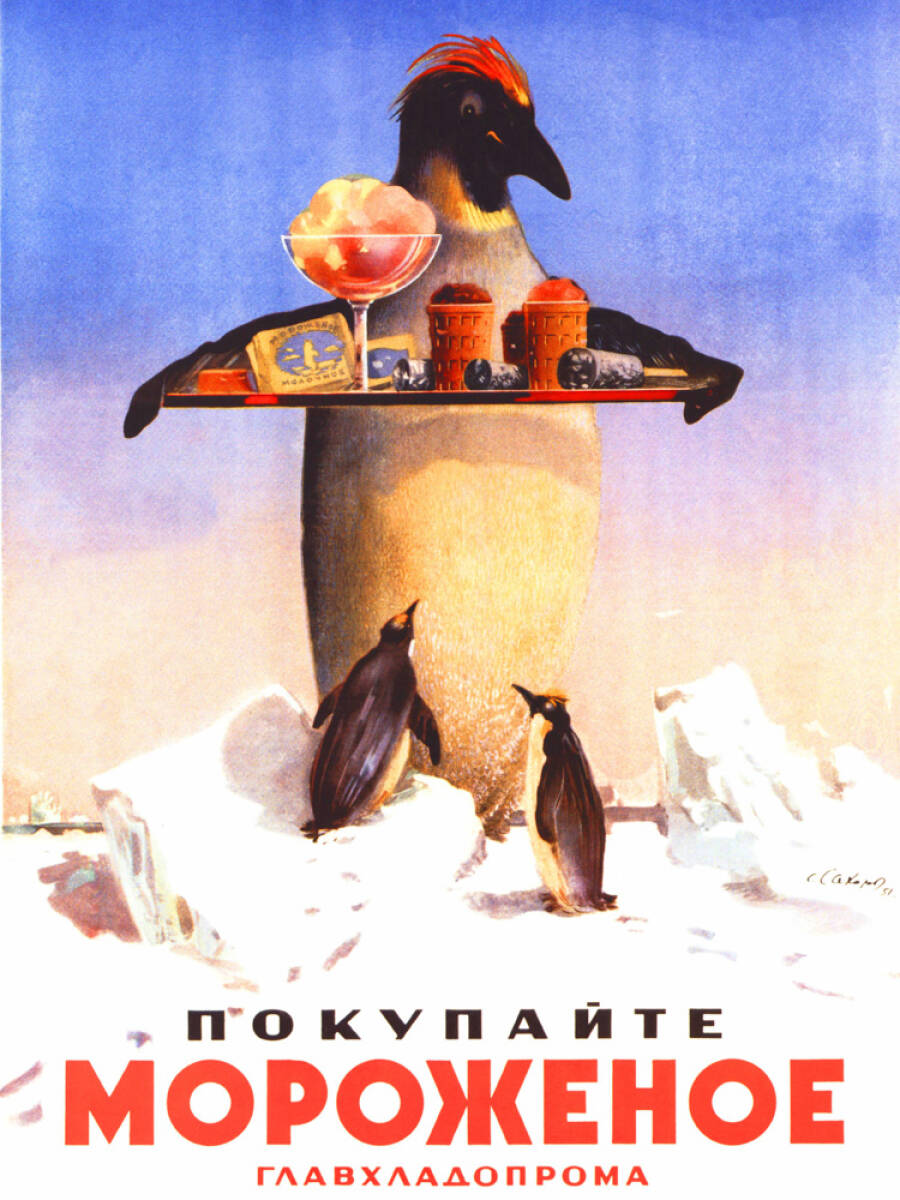

Промышленное производство мороженого в нашей стране делает большой шаг вперед в советские годы. В 1936 году Анастас Микоян привез из-за рубежа новую технологию, которую впервые применили на фабрике при Мосхладокомбинате №8. После успешного запуска такие хладокомбинаты стали открываться по всему СССР. Теперь мороженое делали не только в шариках, но и в брикетах, а с 1937 года заворачивали в бумажную обертку. Тогда же ассортимент мороженого пополнило «Эскимо» в шоколадной глазури. В 1945 году Институт питания Академии наук рассчитал норму потребления мороженого на человека в год. Она составила четыре килограмма, а за двадцать лет увеличилась до пяти – неслучайно в 1960-х популярность обрели кафе-мороженые.

Многие уверены, что у советского мороженого был какой-то особый состав, выгодно отличающий его от современных десертов. В чем же секрет простого пломбира, который так нравился и взрослым, и детям? Его состав расписан в «Книге о вкусной и здоровой пище»: яичные желтки, сливки 35% жирности, молоко, сахар, ванилин. Все эти продукты вполне можно было купить в магазине, а мороженое сделать самостоятельно дома. Однако в СССР десерт изготавливался в соответствии с довольно жестким ГОСТом 117-41, введенным еще в 1941 году накануне войны. В советском мороженом отсутствовали консерванты, зато была единая технология приготовления: каждую партию оценивали по стобалльной системе, и малейшее отклонение от вкуса, запаха или цвета считалось браком и не пропускалось на прилавки. Если в наши дни срок хранения мороженого может достигать полугода, а то и больше, то советское мороженое необходимо было продать за неделю со дня поступления.

Подобные условия наглядно демонстрируют разницу в составах – все натуральное, как правило, не может храниться долго. Впрочем, холодный десерт и без того разбирали очень быстро: очереди из желающих полакомиться мороженым выстраивались даже в морозы. В южных регионах большой страны встречалось необычное мороженое, производить которое сегодня едва ли придет кому-то в голову. Дело в том, что лакомство было…томатным! По слухам, делать из помидоров мороженое решили благодаря избытку урожая. Фасовали такое мороженое в бумажный стаканчик, а сверху прилепляли кружочек с указанием вкуса и цены. Томатное мороженое появилось в 1970-х годах, но из-за своеобразного вкуса недолго было в продаже и после распада СССР кануло в Лету.