Февраль 1917 года: почему солдаты не стреляли в народ?

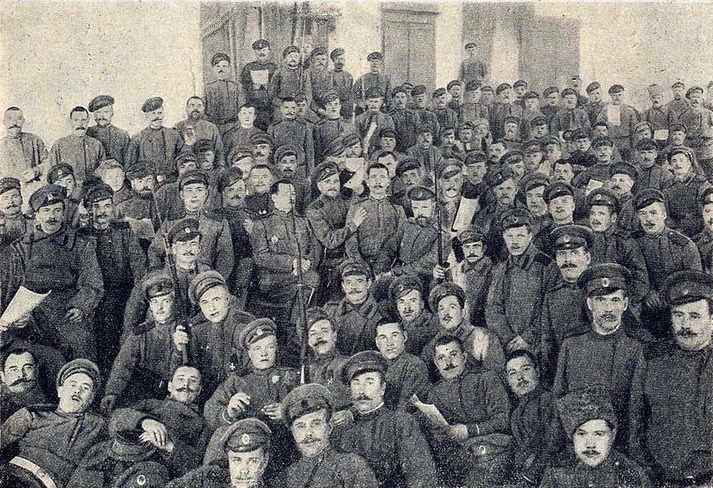

В новом материале нашей постоянной рубрики мы поговорим о том, как 100 лет назад позиция простых солдат стала одним из ключевых моментов смены власти и замены самодержавной власти на Временное правительство. В решающую минуту солдаты в Петрограде везде, кроме Невского проспекта, отказались стрелять в народ.

В дело вступают серые шинели

Сегодня мы знаем, что Февральская революция началась 23 февраля 1917 года по старому стилю. Но на самом деле до 27 февраля ещё нельзя было с уверенностью говорить, что в России началась революция. Пока происходили волнения – не первые за период войны. В действие вступили уже широкие массы трудящихся, но власти не уступали и пытались подавить волнения. Массы тоже не уходили с улиц, но надолго ли хватит их энергии? Рабочие не могли победить войска.

Однако среди солдат 26 февраля было заметно брожение. Но солдаты не горели желанием стрелять в народ. Они контактировали с населением, петроградцы стыдили солдат за то, что они стреляют в своих.

26 февраля солдаты 4-й роты запасного батальона Павловского полка открыли огонь, но не по народу, а через канал по городовым, разгонявшим толпы. Затем восставшие солдаты вернулись к своим казармам и призывали товарищей присоединиться к ним. Произошла перестрелка между восставшими и верными царю павловцами. Восставших окружили, урезонили с помощью священника. 19 «зачинщиков» были арестованы. Но победители недосчитались 21 винтовки. Оружие ушло к рабочим. У казарм павловцев неизвестными был застрелен полковник Экстен. Противостояние вышло на новый виток – в ответ на расстрелы демонстрантов войсками революционеры открыли охоту на офицеров.

Солдаты в казармах обсуждали происходящее. Долго ли продлится братоубийственное кровопролитие? Унтер-офицеры Волынского полка во главе с фельдфебелем Тимофеем Кирпичниковым, позже получившим прозвище «первого солдата революции» решили перейти на сторону народа и привлекли на свою сторону солдат учебной команды.

Цепная реакция

Утром 27 февраля команда восстала. Сигналом стал клич «ура!» в ответ на появление в казарме начальника команды штабс-капитана Лашкевича. Вот как описывали солдаты Волынского полка начало выступления: «Видя, что настало время действовать решительно, Кирпичников громко сказал:

– Господа офицеры, прошу вас всех уйти, – а вся команда в это время сильно застучала прикладами о пол. Офицеры бегом побежали по лестнице, а кто-то из солдат крикнул им вслед: «коли». Несколько солдат в сильном возбуждении, несмотря на принятое ночью решение не убивать офицеров, бросились к окну. Открыли форточку, и когда офицеры поравнялись с ней, двое выстрелили: один целился в Лашкевича, а другой в Воронцова.

Лашкевич шёл ближе всех к окну, а Воронцов и Кочура шли рядом с ним. Обе пули попали в голову Лашкевича, и они упали в снег, а Воронцов и Кочура бросились бежать в канцелярию батальона».

Восставшие волынцы построились и двинулись к соседним казармам других полков. Волынцев поддержали преображенцы, затем солдаты Литовского и Сапёрного полков. Сопротивлявшихся восстанию офицеров убивали, остальные разбегались.

К колонне восставших солдат присоединялись толпы гражданских и действовали уже под прикрытием внезапно обретенной военном мощи. Восстание происходило недалеко от Таврического дворца – резиденции Государственной думы и Петросовета, распространяясь на запад в сторону Литейного проспекта, к центру Петрограда. Были освобождены заключённые тюрьмы «Кресты», подожжён Окружной суд, захвачены склады с оружием – десятки тысяч единиц оружия попали к восставшему гражданскому населению. Цепная реакция восстания к 28 февраля 1917 года охватила почти весь петроградский гарнизон.

Сопротивление восставшим было оказано только вокруг Невского проспекта. Верные правительству части отходили к Зимнему дворцу и Адмиралтейству. Пытаясь приостановить развитие восстания, командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов направил в район Литейного отряд полковника Александра Кутепова (того самого, которого агенты советской разведки похитят в 1930 году в Париже) численностью около 1000 штыков и сабель. Отряд даже вступил в перестрелку с восставшими, но к вечеру уже частично смешался с ними. Остатки отряда, изолированные от основных сил, Кутепову пришлось распустить. Солдаты не хотели стрелять «по своим» ради сохранения самодержавия. И в этом была главная причина и восстания, и его успеха в Петрограде.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Смотри видео Брусиловский прорыв.

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Гангутское сражение. Памятные даты военной истории России