Дипломатические отношения Екатерины II с западными странами

Царствование императрицы Екатерины II – одно из немногих в нашей истории, когда выдающиеся победы на полях сражений сопоставимы с блестящими достижениями дипломатии. Огромные внешнеполитические свершения той эпохи включают в себя присоединение и закрепление за Россией новых территорий, закрепление империи в ряду ведущих евпропейских держав. Какой бы ни была ситуация, императрица исходила из сложившихся у неё представлений об интересах России, и на этом поприще ей удалось добиться очень многого.

Начало

Ещё в первые месяцы своего правления Екатерина пожелала услышать рассуждения от своих сподвижников о текущей внешнеполитической ситуации и возможных путях движения в отношениях с другими странами. Для этого она сформулировала перечень из восьми пунктов по отношениям с Пруссией, Австрией, Англией, Францией — ведущими державами Европы. Государственные мужи, надо сказать, дали мнения широкого диапазона, по большинству вопросов не выдав какого-то кворума. Так, например, возвращённый из ссылки бывший канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, надеявшийся вернуться в большую политику предлагал подтвердить заключённый Петром Фёдоровичем мир с Пруссией, но оставить в Польше по границе с Восточной Пруссией большую армию. Бывший посол в Константинополе Иван Иванович Неплюев высказывался по этому вопросу, что содержать эту русскую армию будет и дорого, и опасно — может возбудиться подозрение в соседних державах о приготовлении к новой войне. Были и те, кто предлагал разорвать мир, продолжив войну против Пруссии.

Екатерине, начавшей выстраивать свою внешнюю политику сразу после восшествия на престол, пришлось лавировать, с одной стороны, между придворными группировками, сложившимися ещё при Елизавете Петровне и Петре Фёдоровича, а с другой, между монархами и дипломатами Европы. Уже тогда она проявила себя как деятель выдающегося государственного кругозора и прожжёный политик, всегда способный искусно замаскировать свои истинные цели, придумывать и проводить в жизнь хитроумные ходы, маневрировать между и манипулировать придворными партиями. Самое же ценное, чем обессмертила себя Екатерина, так это то, что все свои способности в этом деле она целиком и полностью употребила на построение суверенной, самостоятельно ориентированной на государственные интересы России внешней политики. Современники искренне считали, что она вернулась к принципам дипломатии Петра Великого, и уже в силу этого как никого из предшественников считали её продолжателем «дела Петрова».

Из записок Екатерины становится ясно, что приоритеты для России она стала удивительно прозорливо определять ещё до своего воцарения в результате государственного переворота. По её мнению, «соединить Чёрное море с Каспийским и оба с Северным, направить торговлю Китая и Восточной Индии через Татарию значило бы возвысить Россию на степень могущества высшего, чем прочие государства Европы и Азии». Многое из этого соотносилось с тем, о чём мечтал ещё Пётр. Сама Екатерина впервые приобщилась к внешнеполитическим делам, когда её супруг, Пётр Фёдорович, доверил ей управлять собственными наследственными владениями. И кто бы мог подумать, каких успехов ей предстоит добиться именно на дипломатической ниве, даже сама она едва ли могла предположить это.

Ещё одно обстоятельство, выделяющее Екатерину как дипломата — глубокое понимание путанных механизмов европейской политики, в которых не всегда могли сходу разобраться и самые опытнейшие дипломаты своей эпохи. Вкупе с реалистическим складом ума и недюжинным здравым смыслом, чего так не хватало многим нашим правителям, она всегда выстраивала внешнюю политику в зависимости от европейского баланса сил, понимая, какому направлению нужно уделить большее внимание в данный конкретный момент. Евгений Тарле считал, что Екатерине удавалось почти всё, за что она бралась, потому что она задолго до Талейрана и Бисмарка поняла, что дипломатия есть «искусство отличать возможное и исполнимое от невозможного и фантастического».

Курляндия и Польша

Екатерина была человеком очень рационального склада ума, и понимала, что в политике все долги и обязательства, которые связывали Россию с Пруссией и Австрией — вещи до известной степени эфемерные, и нужно всемерно укреплять свои позиции на западе. Кроме того, существовал ещё не решённый «западный вопрос» - ведь немалая часть исконных русских земель находилась в составе Речи Посполитой, к тому времени уже изрядно расшатанной изнутри. Поэтому Екатерина предприняла целую серию интриг, чтобы установить свой контроль, во-первых, над Курляндией, во-вторых, над собственно Польшей. С этой целью она решила привести к власти в этих землях своих ставленников. Причём она вовсе не торопилась присоединять эти земли, порой до окончательного вхождения их в Россию проходили десятки лет.

С Курляндией было проще — она уже давно была фактическим сателлитом Российской империи. Поменять правившего там саксонского герцога Карла она решила на возвращённого специально для этой цели из ссылки печально известного герцога Эрнста-Иоганна Бирона. При его сыне герцоге Петре Бироне Курляндия окончательно войдёт в состав России.

В 1763 году благодаря дипломатическим усилиям России и лично посла в Варшаве Германа Кейзерлинга удалось возвести на польский престол бывшего фаворита Екатерины Станислава Августа Понятовского. Большую роль в претворении в жизнь этого события сыграл один из ближайших сподвижников императрицы граф Никита Иванович Панин, воспитатель царевича Павла, долгое время игравший роль главного советника Екатерины II по внешней политике. При этом ещё его современники замечали его германофильство, и последующие его действия трактуются многими исследователями как отвечающие интересам Пруссии, которая стремилась расширить свои территории за счёт Польши.

Однако с первого дня правления Понятовского в Польше ему образовалась серьёзная оппозиция. Большое возмущение вызвало уравнение в правах православных и лютеран с католиками. Особенно сильной была партия магнатов Чарторыйских, которая хотела преобразований в государственном и политическом устройстве Польши без участия Пруссии и России. Итогом стало формирование в феврале 1768 года Барской конфедерации (по названию города Бар, где собралась оппозиционная шляхта), сумевшей заручиться поддержкой Турции и Франции. К тому времени Россия уже было вывела войска из Польши, но сложившееся положение угрожало самому пребыванию Понятовского у власти. Кроме того, малоросские казаки подняли восстание против конфедератов, на фоне чего началась русско-турецкая война. За несколько последующих лет русские армия и флот одержали целый ряд блестящих побед на суше и на море.

Французские дипломаты во главе с герцогом Шуазелем более всех сделали для того, чтобы толкнуть Турцию против России, они же интриговали в Вене, обеспокоенной занятием Россией Причерноморья, Молдавии и Валахии. Пруссия тоже оставалась условным союзником, всегда готовым воткнуть нож в спину. Екатерина всё это отлично понимала, и поэтому зорко следила за ситуацией.

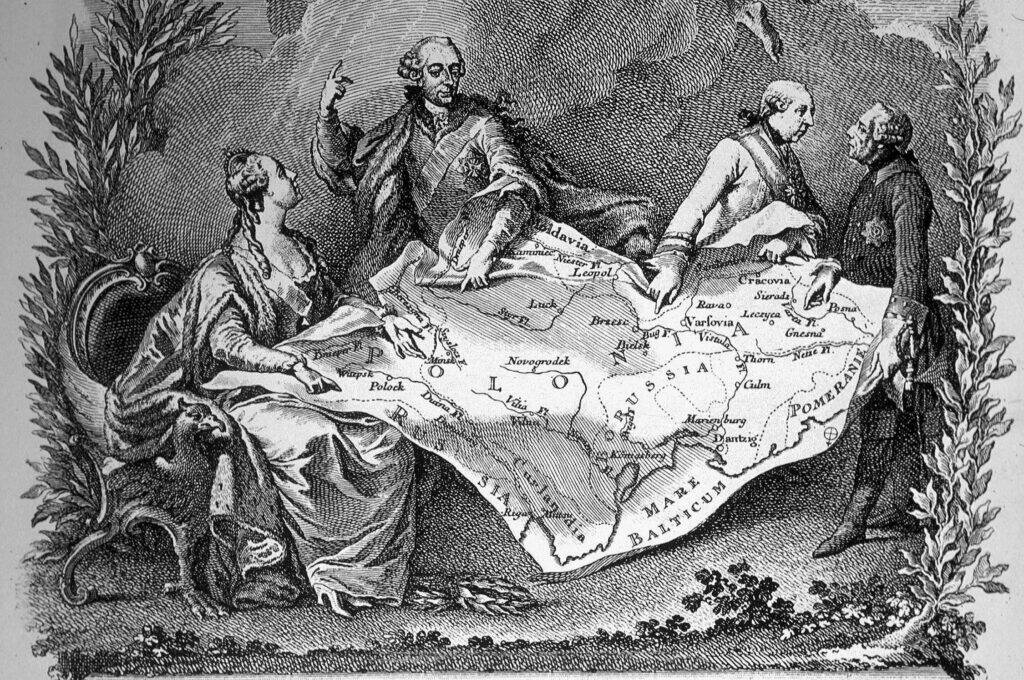

В разделах Польши традиционно предпочитают обвинять исключительно Россию, хотя, как утверждают все, кто был причастен к высоким русским дипломатическим сферам, до 1770 года у Екатерины не было таких планов. Гораздо больше её интересовал южный вопрос. Её вполне бы устроило наличие если не откровенно пророссийского, то хотя бы более-менее лояльного короля в Варшаве, что обеспечило бы безопасность западных рубежей России. Зато недавние враги Фридрих и Иосиф были очень заинтересованы отхватить от Польши лакомые куски, и с этой целью в 1769-1770 годах на встречах в Нейсе и Нойтадте договорились о том, что не будут мешать друг другу в этом деле. Фридрих начал давить на Россию, преувеличивая опасность вступления Австрии в войну против России на стороне Турции. Екатерина, конечно, понимала двурушничество своего двоюродного дяди, но для раздела Польши у неё были уже упоминавшиеся причины — возвращение белорусских и малоросских земель для собирания единой нации, рождённой Киевской Русью. А сделать это добром было невозможно, даже Понятовский не смог бы переломить бешеное сопротивление шляхты. Последовали длительные закулисные переговоры. В итоге в 1772 году состоялся первый раздел Польши — Россия вернула себе Восточную Белоруссию и Ливонию.

Екатерина, австрияки и германцы

В следующем году Екатерина отодвинула от себя Никиту Панина, главного сторонника сближения с Германией — он остался главой Коллегии иностранных дел, но прежнего влияния на русскую внешнюю политику уже не имел. В то же время она дала «отставку» и своему самому долгому фавориту Григорию Орлову, который неудачно вёл переговоры с турками, и который под влиянием Алексея Бестужева-Рюмина предпочитал стремиться сблизиться с Австрией — не имея дипломатического кругозора, он считал, что та всем обязана России и поможет ей дойти до Константинополя. Так ей удалось мягко избавиться сразу от двух придворных партий, которым она во многом была обязана своим приходом к власти и которые сильно влияли на принятие ей решений.

Вскоре разгорелась война между Пруссией и Австрией. В историю она вошла как «Война за баварское наследство», хотя в германской истории её также называют «картофельной», а в австрийской - «сливовой» или «молочной». Связаны такие странные прозвища этого конфликта с тем, что солдаты большую часть кампании занимались сельхозработами, отнимая землю у крестьян, вместо того, чтобы сражаться. Однако война есть война, и в конце концов пруссаки короля Фридриха II Великого разбили австрийцев императора Иосифа в Богемии.

Эту сложную ситуацию Екатерина избрала для выхода на авансцену европейской политики России. Она предложила свои услуги в качестве посредника-миротворца для завершения боевых действий. Момент был выбран удачно — обе стороны искали поддержки России, так как с Пруссией имелся союзнический договор, а с Австрией были общие интересы в борьбе с Османской империей, к тому же последней уже отказала в своей помощи Франция.

Переговоры шли достаточно долго, поскольку обе стороны не хотели уступать. Но Екатерине удалось вовлечь в согаранты будущего мира Версаль, и в конечном итоге война завершилась подписанием Тешенского соглашения. А Россия вышла с задворок европейской политики, отныне напрямую участвуя в делах Европы. Заодно она избавилась от прусского влияния, унаследованного от правления её мужа, а также получила в качестве должника австрийского императора Иосифа. В начале 1780-х годов он заключил новый союз с Россией, признав российские территориальные приобретения на юге. В 1783 году вместе с Екатериной он отправился в знаменитое путешествие в Крым. Имелись даже планы окончательного вытеснения турок с Балкан и раздела его между Россией и Австрией — но знаменитому «Греческому проекту» сбыться было не суждено, хотя, как считают некоторые исследователи, именно тогда Россия была ближе всего к своей вековечной мечте о Константинополе и черноморских проливах. Но Иосиф едва ли хотел такого усиления нашей страны, и более всего боялся прусского короля, от которого и искал защиты у Петербурга. Как бы то ни было, главной цели Екатерина достигла — новые южные рубежи России окончательно закрепились за ней. Попытка турок отбить Крым и остальные земли во вторую русско-турецкую войну в её царствие окончилась для них ещё большим поражением.

Екатерина и англичане

Напрямую у Англии и России причин для столкновения интересов пока вроде бы не было, хотя претензии на мировую гегемонию у Лондона уже тогда очень сильно проявлялись. Но присоединение Индии, война за независимость США и длительный конфликт с Францией привёл к тому, что Великобритании было попросту не до России. Однако английские корсары терроризировали русские торговые суда — правда, справедливости ради нужно сказать, что тем же самым не брезговали, например, французы и испанцы, но английские морские разбойники всё же оставили по себе самую недобрую славу.

В связи с этим в 1780 году Екатерина II подписала важный докумен — декларацию о вооружённом морском нейтралитете. В соответствии с ней Россия заявляла, что нейтральные корабли могут свободно плавать у берегов воюющих государств, предметом военной контрабанды считается только оружие и военное снаряжение, а любая собственность даже воюющей стороны, за исключением вышеупомянутых товаров, неприкосновенна, если она под нейтральным флагом. Декларация была обращена к Великобритании, Франции и Испании. Для предотвращения нападений корсаров в Средиземное и Северное море, а также к побережью Западной Европы в Атлантическом океане, были направлены 15 кораблей и 4 фрегата.

Многие европейские страны к тому времени уже были изрядно разозлены убытками от нападений морских разбойников, поэтому к декларации охотно присоединились Дания, Голландия, Швеция, Пруссия, Австрия, Голландия, Португалия, Австрия и Неаполитанское королевство. Союз нейтральных держав стал, по сути, прообразом современного морского права. Даже те, против кого эта конвенция была направлена, были вынуждены признать её, хотя формально к ней не присоединились. Лишь Англия не признала декларацию — но с тех пор нападения морских разбойников на её службе были гораздо менее эффективными.

Но к концу правления Екатерины обстановка в Европе была не сильно благоприятной для России. Успехи России в войнах с Турцией и Швецией тревожили Англию, которая пыталась собрать антирусскую коалицию в Европе. Сподвижники Екатерины Григорий Потёмкин, Александр Безбородко, Дмитрий Голицын и другие русские дипломаты с большим трудом сумели расстроить эти планы в Пруссии, Франции, Дании, на которые Лондон оказывал беспрецедентное давление. Эта мало известная широкой общественности победа золотыми буквами вписана в историю всей нашей дипломатии. Более того — наметился план создания коалиции России, Австрии, Франции и Испании уже против самой Англии. И лишь Великая французская революция, произошедшая в 1789 году, расстроила эти планы.

Новые разделы Польши

Отношения между Версалем и Зимним дворцом никогда не были дружескими — Франция непрерывно интриговала против России, пытаясь или ослабить её, или подчинить своим геополитическим интересам. Екатерина оказалась прозорливее многих, задолго до революционных событий предсказывая бунт в Париже. И тем не менее, ограничение абсолютной монархии, а затем и полное её уничтожение вызывало у неё вполне обоснованное опасение. В августе 1791 году между Австрией и Пруссией была подписана Пильницкая декларация о защите монархии во Франции. Пользуясь развалом «Старого порядка» в Европе, эти две европейские гиены пытались втянуть в свои интриги Россию, финансы которой были к тому времени сильно расстроены двумя войнами. Среди прочего, они подталкивали Россию к окончательному разделу Польши, упирая на то, что поддержка монархического строя во Франции — общее дело всех монархов, и что они смогут выполнять свои обязательства по отношению к Бурбонам только если их территориальные претензии в Польше будут удовлетворены.

Екатерина была возмущена, но вместе с тем понимала важность сохранения антифранцузской коалиции. В итоге после нескольких месяцев закулисных переговоров Пруссия обязывалась продолжить войну с Францией, получая взамен западную и львиную долю центральной Польши. Польский Сейм в Гродно осенью 1793 года был бессилен что-либо изменить, и вынужденно утвердил притязания Пруссии и России. В ответ поляки подняли масштабное восстание под руководством Тадеуша Костюшко. Пруссаки и австрийцы действовали крайне неудачно, и для подавления мятежа пришлось привлекать русскую армию во главе с Александром Суворовым, который за успешный штурм Варшавы получил звание генерал-фельдмаршала.

После этого судьба Польши была предрешена. В декабре 1794 года её остатки были поделены между Россией и Австрией. Годом позже к совместной русско-австрийской декларации присоединилась и Пруссия. Так Польша более чем на 120 лет исчезла с карты мира. В 1796 году окончательно решился и вопрос с Курляндией, после чего Россия наконец дала своё согласие на прямое участие в боевых действиях против революционной Франции. В соответствии с планом императрицы в конце лета 1796 года шестидесятитысячный корпус должен был выдвинуться к Рейну и принять участие в боях. Но 6 (по новому стилю — 17) ноября 1796 года Екатерина скончалась, и воцарившийся её сын Павел I немедленно отменил эти приказы. Наступали новые времена…

Заключение

Уникальность екатерининской эпохи была в том, что, по сути, императрица сама была своим же собственным министром иностраных дел. Она лично следила за повседневной деятельностью русских посольств и дипломатических миссий, сама знакомилась с донесениями от них, просматривала и одобряла указания в их адрес, которые составлялись в коллегии иностранных дел. С крупнейшими русскими дипломатами, такими, как Герман Кейзерлинг, Яковым Булгаковым, Александром Обресковым, Отто Штакельбергом, Дмитрием Голицыным, Иваном Остерманом, Иваном Барятинским, Иваном Симолиным, она состояла в непрерывной личной переписке, из первых рук, а не через чиновников коллегии узнавая текущую обстановку. Дипломаты екатерининских времён — это блистательная когорта специалистов, и сегодня вызывающих восхищение своим профессионализмом. Коллегия иностранных дел при Екатерине численно увеличилась более чем вдвое — таковы были требования времени и размах русской дипломатии; вдвое выросло и число российских посольств и миссий

Екатерина, несмотря на то, что всегда принимала решения самостоятельно, неизменно была терпимой к критике, выслушивала особые мнения коллегии. Более того — фактически будучи главным дипломатом, она привнесла в отечественную дипломатию много новшеств. Она лично встречалась с европейскими правителями, что тогда не было особенно распространено. В 1782-1783 года она отправила наследника Павла с его супругой в путешествие по Европе, что тоже для того времени было новшеством. Екатерина посредичала в заключении династических браков, что также укрепляло её влияние в Европе. В немалой степени ей удалось и подправить общественное мнение о России во многих странах, переписываясь с европейскими, прежде всего, французскими просветителями, многие из которых фактически стали её глашатаями — в некотором роде, это первая и, возможно, самая успешная в нашей истории внешнеполитическая пропаганда. При необходимости Екатерина охотно пользовалась и услугами, если так можно выразиться, неофициальной дипломатии, что также говорит о её глубоком проникновении в суть вопроса.

Мало кто сделал для развития русской дипломатии так много, как императрица Екатерина II, и это одна из причин столь многочисленных ярких внешнеполитических свершений, сопровождавших всё её царствование. Но, к сожалению, как очень часто это бывает, при рассмотрении той эпохи дипломатические усилия остаются за кадром, и мы видим лишь вершки, то есть результаты кропотливейшей работы и самой государыни, и её блестящих сподвижников…

Пройти тест по теме

Источник обложки: Петербургская галерея антикварных подарков