«Честный князь украл броненосцы», или Как утонула империя. К годовщине Цусимы

27 мая 1905 года началось Цусимское сражение.

Рассуждая о причинах падения монархии в России, обычно говорят о революционном терроре и неспособности тогдашних властей адекватно реагировать на вызовы времени. Между тем, у любого государства имеется армия, и даже небольшой её части хватает, чтобы дать отпор заговорщикам (мятеж декабристов тому пример). Но это работает лишь в том случае, если армия сама не разложена – коррупцией, многолетними наблюдениями за её результатами и военными поражениями, вызванными коррупцией.

Сегодня, когда мы справляем 111-ю годовщину тяжёлого поражения российского флота под Цусимой, стоит поговорить о том, почему распил военных бюджетов – особо изощрённая и отсроченная форма самоубийства государства.

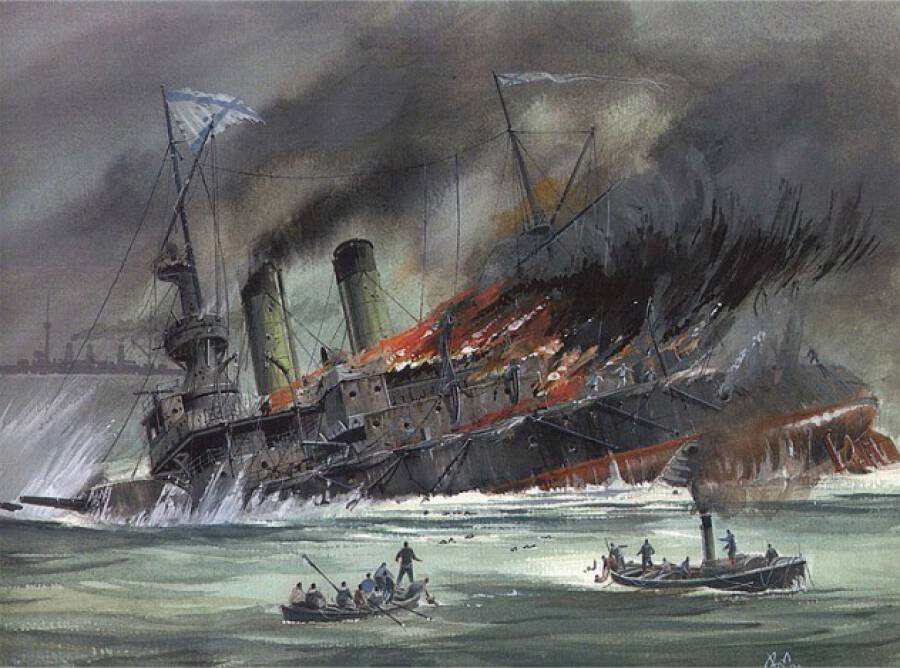

Разгром

Цусимское сражение прочно вошло в лексику русского языка как синоним тяжёлого поражения, разгрома («устроить вторую Цусиму»). Эта оценка нередко переносится и на всю русско-японскую войну, воспринимаемую как череду непрерывных и унизительных поражений, что несколько несправедливо.

Итак, что случилось конкретно в Цусимском проливе.

После блокады японцами Порт-Артура Балтийский флот в составе 4 десятков боевых и вспомогательных судов получил задание деблокировать его и совместно с остатками Тихоокеанского флота взять под контроль Японское море, перерезав тем самым морские коммуникации японской армии, что должно было обеспечить её скорое поражение.

Переход эскадры вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского из Балтики на Дальний Восток, когда Северного морского пути ещё нет – это без малого кругосветное плавание. До места своей гибели эскадра добиралась за 34 тыс. км (более 7 месяцев). За время этого похода японцы успели взять Порт-Артур. После этого цель похода фактически была утрачена, и командованием было решено пробиваться к Владивостоку.

За японцами было превосходство – в численности и в качестве (более современное вооружение, боеприпасы, средства корректировки огня).

Кроме того, большую роль играла выучка команды и умение выбирать верную тактику. Как бы то ни было, адмирал Того превзошёл своего противника Рожественского практически во всём: из 38 кораблей российской эскадры половина пошла ко дну от повреждений или была затоплена экипажами, 2 взорваны экипажами, 5 сдались в плен (ещё 2 захвачены в плен японцами), 6 добрались до нейтральных портов (3 до Манилы, 3 до Шанхая), 3 прорвались во Владивосток и ещё один совершил обратный путь на Балтику. Погибли более 5 тысяч членов экипажей этих судов. Всё это – против 3 потопленных японских миноносцев.

Влияние Цусимы на итог русско-японской войны было опосредованным: её окончательный итог был скорее дипломатическим, а не военным поражением. Хотя разгром, конечно, тоже повлиял на дипломатию.

А вот из числа морских держав (именно военно-морской флот вплоть до эпохи сухопутной бронетехники и боевой авиации был главным хайтеком войны) Россию вывела именно Цусима.

Могло ли Цусимы не быть? Вполне.

«Наш царь – Цусима»

Фраза генералиссимуса Суворова об интендантах («Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда. Всегда есть за что») достаточно известна. Менее известно то, что у таких интендантов всегда были покровители среди ближайших родственников правящего государя.

Если говорить о Цусиме, то вина за неё во многом лежит на дяде Николая II, великом князе Алексее Александровиче (главный начальник флота и Морского ведомства Российской империи в 1881-1905 годах). Участник Цусимского сражения Алексей Новиков-Прибой писал о нём так: «В карманах честного Алексея уместилось несколько броненосцев».

А вот мемуары великого князя Александра Михайловича, двоюродного брата Алексея Александровича: «Трудно было себе представить более скромные познания, чем те, которые были по морским делам у этого адмирала могущественной державы. Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице... Это беззаботное существование было омрачено, однако, трагедией: несмотря на все признаки приближающейся войны с Японией, генерал-адмирал продолжал свои празднества и, проснувшись в одно прекрасное утро, узнал, что наш флот потерпел позорное поражение в битве с современными дредноутами Микадо».

Академик Алексей Николаевич Крылов, кораблестроитель, генерал для особых поручений при морском министре, писал: «За 23 года его управления флотом бюджет вырос в среднем чуть ли не в пять раз; было построено множество броненосцев и броненосных крейсеров, но это "множество" являлось только собранием отдельных судов, а не флотом. Большинство кораблей были разнотипны, либо слабые по вооружению, либо слабые по бронированию... В смысле создания флота деятельность генерал-адмирала Алексея была характерным образцом бесплановой растраты государственных средств».

23 года – срок немалый. Его вполне хватит как на то, чтобы создать флот, так и на то, чтобы его окончательно развалить. Что Цусима и продемонстрировала. Однако останавливаться на этом рано.

В 1894 году на российский престол взошёл новый император – Николай II. До Цусимы оставалось 11 лет. Перестроить флот за это время не удалось бы, однако вполне можно было хотя бы улучшить состояние его артиллерии.

Во время памятного цусимского сражения в 30% случаев российские снаряды не разрывались. Они также не взрывались при столкновении с водой, что значительно усложнило работу корректировщиков. В основном поэтому точность огня российской эскадры была почти втрое ниже. Вот для этого 11 лет хватило бы вполне. И даже половины этого срока.

Поэтому, когда в 1906 году поэт Константин Бальмонт написал «Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима», он, конечно же, преувеличил вину императора в военных поражениях России. Но вместе с тем совершенно верно определил, скажем так, вектор этой вины.

Орудийный балет

1905 год стал не только годом Цусимы, но и годом назначения членом Совета государственной обороны ещё одного великого князя – Сергея Михайловича. Который, в отличие от ушедшего после Цусимы в отставку Алексея Александровича, курировал артиллерию.

За 10 довоенных лет российская армия приняла на вооружение ряд новых орудий. Практически все конкурсы выиграла французская компании «Шнейдер», причём в контрактах оговаривалось, что контракты будут размещаться на Путиловском заводе. Завод принадлежал компании, условие выглядело логично. Однако речь шла об обороне страны, а один завод попросту не мог справиться с таким объёмом заказов. В итоге получилось то, о чём в том числе царя неоднократно предупреждали перед войной: в Первую мировую Россия вступила с недостатком полевой артиллерии. Путиловский завод не успевал выполнять заказы, одновременно с этим, скажем, Пермский орудийный завод не получал заказов на орудия с 1906 года. Спутником орудийного голода был голод снарядный: их производство напрямую зависело от количества орудий в войсках.

Фокус с незаменимостью Путиловского завода объясняется просто: его акционером была балерина Матильда Кшесинская, любовница Сергея Михайловича, а ранее и Николая II. Компания дисциплинированно «откатывала» за победы на тендерах и эксклюзивное размещение заказов.

Нельзя сказать, что до Николая II на армии не наживались. Однако нет никаких разумных объяснений тому, что это продолжили делать в тех же, а порой и больших масштабах уже после Цусимы. Тем самым Романовы не только приблизили падение Российской империи и своего же Дома, но и определили свою печальную участь (Сергей Михайлович был расстрелян большевиками в 1918 году).

***

История казнокрадства и откатов с военных поставок поучительна ничуть не менее военных побед и поражений. Сегодняшние лидерские позиции российских производителей на мировых рынках вооружений (2-е место по данным SIPRI-2015 Yearbook) существуют в том числе потому, что практика «семья главы государства пилит военный бюджет, покупая дворцы и яйца Фаберже» отошла в прошлое. А явное либо мнимое нецелевое расходование средств конструкторам вооружений приходилось отрабатывать в «шарашках». Жестоко, однако зато второй Цусимы (поражения, в котором виновна сумма обстоятельств, порождённых многочисленными распилами оборонных бюджетов) у России больше не было.

Военные поражения начала XX века нередко вписывают в перечень причин падения монархии в России. Но ведь поражения не из воздуха взялись. Утрата монархией ориентиров относительно того, что можно, а что – категорически недопустимо, стала причиной этих поражений. А уж они затем доконали монархию.

Читайте также:

Иван Зацарин. Чем они всегда кончают. К 85-летию русского фашизма

Игорь Пыхалов, Дмитрий Пучков. Потерпевшие от сталинских репрессий: маршал Блюхер

Иван Зацарин. Как не стать Африкой. К 53-летию освобождения «чёрного континента»

Клим Жуков, Дмитрий Пучков. О роли личностей в исполнении законов истории

Александр Шубин. Столыпинская аграрная реформа: как она не отменила революцию

Иван Зацарин. Две разные экспансии. К 390-летию продажи индейцами Манхэттена

Виктор Мараховский. Царь — не настоящий. Почему Ивану Грозному не везёт в кино

Дмитрий Михайличенко. Башкиры: жизнь в движении. Часть 2: свыкнуться с Россией и сражаться за неё

Иван Зацарин. Как нам вешали железный занавес. К 67-летию ФРГ

Игорь Пыхалов, Дмитрий Пучков. Великая оболганная война, или Была ли обезглавлена Красная армия