Балтийская «Орлица» и черноморский «Алмаз». История первых русских авианосцев

Откуда взялись и как воевали авианесущие крейсеры военно-морского флота Российской империи

Современный российский военно-морской флот имеет в своем составе всего один крупный авианесущий корабль, способный принимать самолеты горизонтального взлета и посадки — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Советский Союз тоже не мог похвастать большим количеством подобных кораблей, а классических авианосцев в его составе никогда не было, хотя идея их постройки выдвигалась не раз и не два. И это при том, что в 1916 году Россия по числу авианесущих кораблей занимала второе (!) место в мире после Британской империи. На вооружении русского императорского флота состояли 12 гидроавиатранспортов, больше половины из которых успели принять активное участие в боевых действиях.

Черноморские опыты

Родоначальником морской авиации России по праву нужно считать капитана корпуса инженер-механиков флота и одного из первых русских летчиков Льва Мациевича. Именно он в 1909 году обратился к начальнику Морского генерального штаба контр-адмиралу Андрею Эбергарду с идеей размещать на кораблях или вспомогательных судах аэропланы, которые могли бы использоваться для связи судов между собой или с берегом. Идеи применения «этажерок» в боевых целях Лев Мациевич не выдвинул, поскольку в то время на них попросту не устанавливалось никакого вооружения. А вот мысли по поводу того, как запускать и принимать при посадке аэропланы он проработал довольно детально: первое предлагалось делать в том числе с помощью электрической лебедки, а второе — с помощью специальных сетей.

Гибель в авиакатастрофе в 1910 году не позволила Льву Мациевичу довести свой проект до воплощения, хотя Морской генеральный штаб в целом поддерживал эту идею. Особенно внимательно военные моряки отнеслись к той части доклада летчика, в которой он говорил о возможности создания поплавковых гидросамолетов, и это понятно. Такие аэропланы можно было хранить на кораблях, а стартовать они могли с водной поверхности, впрочем, как и приводняться рядом с бортом. Достаточно было предварительно выгрузить гидроплан с судна-носителя или поднять его обратно после выполнения задачи, а такие процедуры можно было проделывать на имеющемся оборудовании, которое требовалось лишь немного доработать.

Именно по этому пути и пошла морская авиация России. В 1913 году сначала на Черном море, а потом и на Балтике начались эксперименты по размещению поплавковых аэропланов «Кертисс» на транспорте «Днепр», яхте «Алмаз» и крейсере «Кагул». Увы, первые опыты нельзя назвать удачными: например, для разборки ангара на «Днепре», где хранились гидропланы, уходило несколько часов, а при спуске и подъеме самолетов штатными грузовыми стрелами страдали их плоскости и элероны. Но эти результаты были учтены позднее, когда дело дошло до постройки настоящих гидроавиатранспортов, то есть кораблей, приспособленных для хранения и спуска-подъема гидропланов — прообразов будущих авианосцев.

Боевая «Орлица»

Начало Первой мировой войны приостановило опыты с гидропланами и их носителями, но уже 9 января 1915 года командующий Морскими силами Балтийского моря адмирал Николай фон Эссен направил морскому министру адмиралу Ивану Григоровичу записку, в которой излагал идею ввести в состав Балтийского флота «авиационное судно», предназначенное для воздушной разведки. По замыслу фон Эссена, это должен был быть вспомогательный крейсер с размещенным на нем отрядом гидросамолетов числом от четырех до семи, которые он мог бы спустить на воду в назначенном районе. В военных условиях не могло быть и речи о том, чтобы построить такой корабль с нуля, поэтому предлагалось переоборудовать уже имеющийся, например, мобилизованный для военных нужд транспорт.

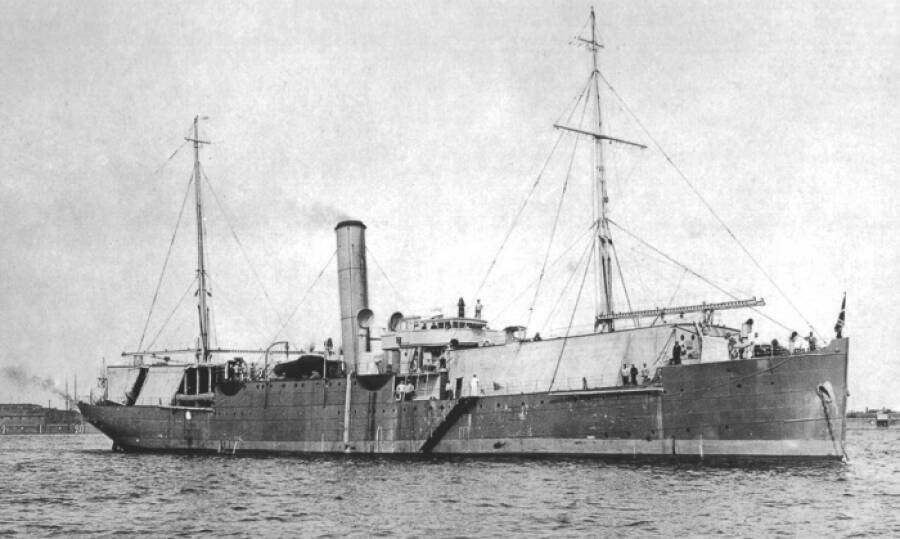

На роль первого отечественного гидроавиатранспорта был отряжен пароход «Императрица Мария» (бывшая «Вологда»), принадлежавший рижской судоходной компании «Гельмсинг и Гримм» и совершавший до войны рейсы в Лондон. Его решили не просто мобилизовать, а приобрести для нужд морского министерства и сразу переоборудовать под новые задачи, построив на палубе два парусиновых ангара на два гидросамолета каждый и установив четыре облегченных поворотные стрелы для их спуска и подъема. Такое оборудование позволяло тратить на выгрузку одного аэроплана 12 минут, а на подъем 20 минут, что было весьма приличными показателями. Недостатком можно было считать разве что необходимость проводить эти операции только при небольшом волнении, но, впрочем, в ту пору и сами гидросамолеты не умели взлетать и садиться на серьезную волну.

20 апреля 1915 года вспомогательный крейсер II ранга, получивший имя «Орлица» и проходивший по разряду учебных судов, был зачислен в состав службы связи Балтийского моря. Его авиаотряд состоял из четырех французских летающих лодок F.B.A. (еще один запасной гидросамолет хранился в трюме в разобранном виде), которые через год заменили отечественными летающими лодками М-9. Эти гидропланы конструкции Дмитрия Григоровича выгодно отличались от французских наличием пулемета и возможностью брать на борт бомбы. Именно эти летающие лодки и стали участниками первого в истории русской морской авиации воздушного боя 4 июля (21 июня по ст. ст.) 1916 года, в ходе которого нашим летчикам удалось сбить один и повредить два германских гидроплана, потеряв один свой.

«Императорские» авиатранспорты

«Орлица» так и осталась единственным кораблем-носителем гидропланов в составе Балтийского флота. Остальные одиннадцать русских гидроавиатранспортов, которые успели переоборудовать до выхода России из Первой мировой войны, служили на Черном море. Это были уже упомянутые транспорт «Днепр», яхта «Алмаз» и бронепалубный крейсер «Кагул», а также бывшие пассажирские пароходы «Император Александр I» и «Император Николай I» и переоборудованные из румынских грузопассажирских судов «Дакия», «Император Траян», «Король Карл», «Принчипесса Мария» и «Румыния».

Оба «императорских» гидроавиатранспорта до начала войны принадлежали Русскому обществу пароходства и торговли (РОПиТ) и ходили на Черном море, а затем были мобилизованы и превратились во вспомогательные крейсеры II класса. Примечательно, что один из этих крейсеров — «Император Александр I» — первоначально носил имя «Император Александр III», он был переименован после призыва на военную службу, поскольку в составе Черноморского флота уже служил линкор с таким же именем. Оба гидроавиатранспорта наряду с «Алмазом» и «Румынией» в самом конце декабря 1916 года вошли в состав первого в истории русского флота настоящего авианесущего соединения — отряда (позднее дивизиона) корабельной авиации. Согласно утвержденному в конце ноября 1916 года «Положению о дивизионе корабельной авиации», он был предназначен «действовать вдали от своих прибрежных районов, независимо от постоянных прибрежных воздушных станций» и состоял из тридцати двух гидросамолетов и четырех кораблей.

Два корабля из состава дивизиона — те самые «императорские» гидроавиатранспорты — участвовали 7 февраля (23 января по ст. ст.) 1916 года в налете на Зонгулдак и в других боевых операциях. Активно воевал и гидроавиатранспорт «Алмаз», который нес на борту сначала два, а затем четыре гидросамолета М-5 конструкции Дмитрия Григоровича. В самом начале войны бывшая яхта, ставшая крейсером II ранга, участвовала в поисках переданного Турции германского крейсера «Гебен», а ее гидросамолеты вели противолодочную разведку и выполняли связные функции. Всего же за годы Первой мировой войны с участием «Алмаза» были потоплены шесть судов противника. Крейсеры «Память Меркурия» и «Кагул», тоже переоборудованные под размещение гидросамолетов, не менее активно воевали, хотя и не как гидроавиатранпорты, а как обычные боевые корабли. А вот «Днепр» в серьезных операциях не участвовал, поскольку к тому времени был уже сильно устаревшим и служил учебным судном для морских летчиков Черноморского флота.

По-разному сложилась и судьба переданных России 9 сентября 1916 года пяти румынских грузопассажирских пароходов, которые с самого начала решено было переоборудовать под гидроавиатранспорты. Из них в серьезных боевых операциях довелось участвовать прежде всего «Румынии», чьи гидросамолеты М-9 в 1917 году вели аэрофотосъемку босфорских укреплений и бомбардировали их, а «Дакия» и «Король Карл» в августе 1917 года поддерживали огнем бортовой артиллерии и вылетами своих гидропланов операции Румынского фронта. Остальные два «румынских» гидроавиатранспорта принять участие в боевых действиях не успели, а после революции все пять кораблей были возвращены Румынии.

Почему в СССР не было авианосцев

Несмотря на несовершенство первых российских авианесущих кораблей, они сыграли существенную роль в становлении отечественной морской авиации. И если бы не Февральская и Октябрьская революции и последовавшая за ними Гражданская война, не исключено, что Россия вошла бы в число морских держав, которые вскоре обзавелись собственными авианосцами. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения, и потому настоящие авианесущие корабли в составе отечественного флота появились лишь после Великой Отечественной войны, хотя и в довоенные годы на некоторых крупных боевых кораблях размещались гидропланы, предназначенные для разведки и связи.

Легендарный маршал флота Советского Союза Николай Кузнецов, первым удостоенный этого высшего флотского звания, активно продвигал идею постройки советских авианосцев. Но руководство страны его не услышало: сначала ставка делалась на стратегическую авиацию как носителя атомного оружия, потом силы были брошены на развитие РВСН, и только в 1970 году в СССР был заложен первый тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143 — «Киев». Вслед за которым в составе флота появились еще три корабля того же проекта: «Минск», «Новороссийск» и «Баку», а венцом развития проекта стал единственный корабль такого класса, входящий в состав ВМФ России сегодня — авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Обложка: https://topwar.ru

Смотрите также

Семь фактов из истории морской авиации России

Бомбардировка Зонгулдака: стратегия, давшая жизнь российской корабельной авиации

Борис Сафонов – прирожденный ас ВВС Северного флота

Где они — там победа: пять фактов из истории морской пехоты России

Святой крест над кораблями: пять фактов из истории Андреевского флага