«Александру Первому – благодарная Россия». Секреты возведения Александрийского столпа

11 сентября 1834 года на Дворцовой площади торжественно открыли Александровскую колонну

Монумент увековечивал победу Российской империи в Отечественной войне 1812 года. Николай I пожелал, чтобы памятник, посвященный военному триумфу его старшего брата, оказался непременно выше Вандомской колонны в Париже, и поручил трудную задачу одному из самых одаренных архитекторов своего времени – Огюсту Монферрану.

«По стопам» Растрелли

В апреле 1814 года русские войска вступили в Париж. В честь этого события Монферран преподнес Александру Первому альбом, состоявший из архитектурных проектов, посвященных победе над французами вообще, и вкладу в нее российского императора в частности. Рисунков было множество: обелиски, конные статуи, триумфальные арки. Огюст Монферран даже рассчитал примерную стоимость каждого проекта и указал, какое количество строительного материала может понадобиться. Впечатленный столь обстоятельным подходом к делу император пригласил архитектора в Петербург. С 1816 года жизнь и творчество Монферрана будут неразрывно связаны с Северной Пальмирой. Здесь он проработает более сорока лет.

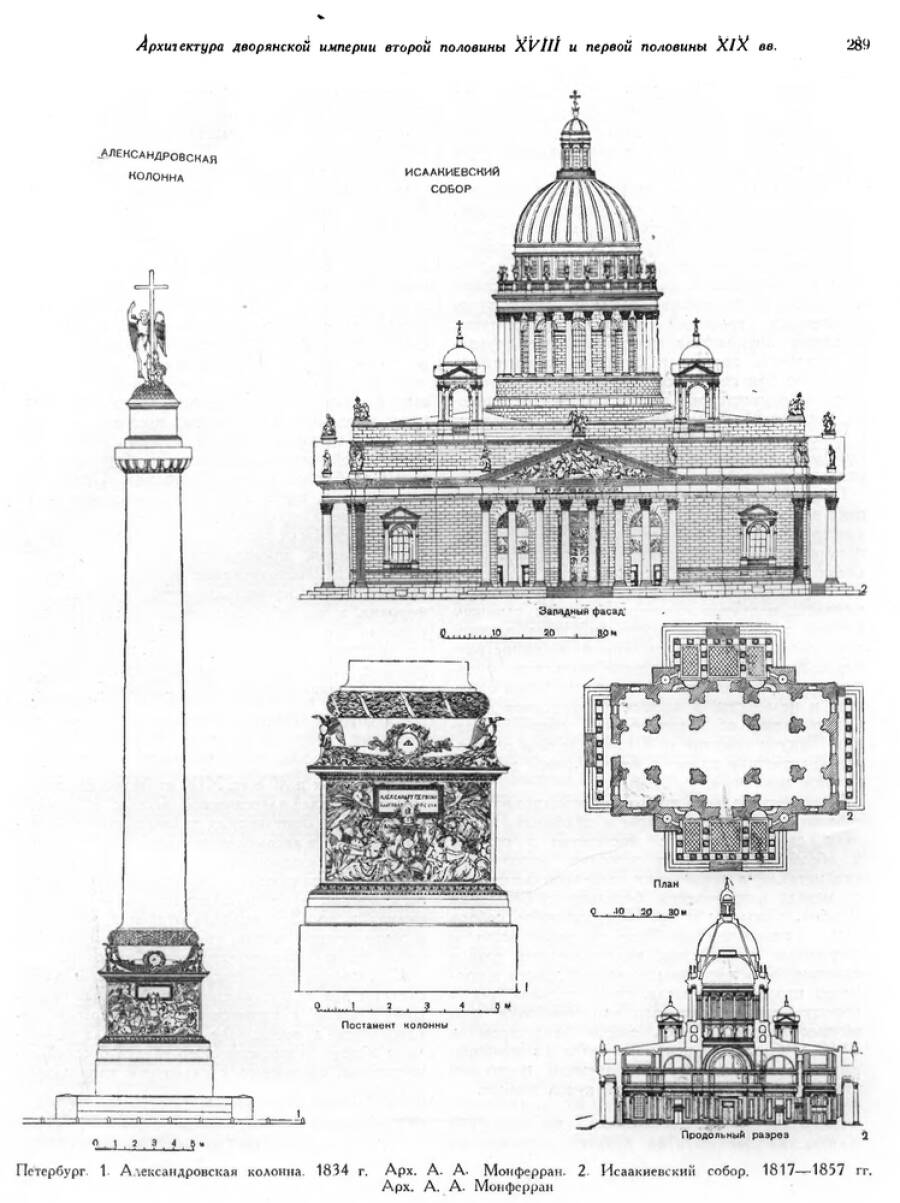

Первым петербургским проектом Монферрана стала перестройка Исаакиевского собора. Идеи, предложенные им в альбоме, до поры «легли на полку». Вспомнил о них уже Николай I, спустя 15 лет объявивший конкурс на создание монумента в память о брате. Огюст Монферран предложил поставить на главной площади столицы обелиск, император несколько «подправил» его проект и согласился на колонну. За основу решено было взять античную римскую колонну Траяна, а точнее, превзойти ее в масштабе и тонкости исполнения.

Материал для колонны Монферран выбирал с особой тщательностью. Архитектор решил использовать монолит из гранитных ломок под Выборгом – там же добывали камень для колонн Исаакия. Гранитную глыбу кропотливо отделили от скалы, затем опрокинули на специально сооруженную «подстилку» из елового лапника и стали обтесывать. Не менее сложной оказалась доставка камня из Выборга в столицу. Для этого прошлось строить бот «Святой Николай», на котором будущую колонну сначала отправили в Кронштадт, а оттуда – в Петербург. Погрузка едва не сорвалась из-за тяжести колонны: под ее весом брусья, по которым она должна была вкатиться на барку, сломались. От падения в воду монолит спасли шестьсот солдат, срочно вызванных на помощь.

На Дворцовой площади к тому времени подготовили фундамент, в центре которого заложили бронзовую шкатулку со 105 памятными монетами и платиновую медаль с датой «1830 год». Под него забили сосновые сваи, а котлован залили водой. Впоследствии сам архитектор так вспоминал об этом этапе строительства: «Так как работы производились зимою, то я велел смешать цемент с водкою и прибавить десятую часть мыла. В силу того, что камень первоначально сел неправильно, его пришлось несколько раз передвигать, что было сделано с помощью только двух кабестанов и с особенною легкостью, конечно, благодаря мылу, которое я приказал подмешать в раствор». Фундамент состоял из гранитных блоков толщиной в полметра. Ко всеобщему удивлению во время укрепления основания для колонны обнаружились старые сваи, которые установили еще в 1760-х годах. Дело в том, что в период правления Екатерины Великой архитектор Бартоломео Растрелли планировал разместить в центре Дворцовой площади памятник Петру I, причем в том же месте, где спустя несколько десятков лет будет возвышаться Александрийский столп.

Тайные знаки и городские легенды

Установка колонны заняла около полутора часов – трудились две тысячи солдат и четыреста рабочих. Лицезреть процесс изволил сам император, а вот Огюст Монферран поначалу хотел остаться в стороне и только после уговоров государя тоже явился на площадь. Когда Александровскую колонну водрузили на постамент, Николай I одобрительно произнес: «Монферран, Вы себя обессмертили!» Правда, впереди еще было немало работы: в течение двух лет гранит продолжали обрабатывать, а из бронзы отливали барельефы и скульптуры.

Вершину колонны венчает фигура ангела, обхватившего крест. Легенда гласит, что во время ваяния скульптуры Борис Орловский ориентировался на внешний облик Александра I, стремясь придать ангелу сходство с Благословенным императором. Поговаривали даже, что таково было желание членов императорской фамилии. Однако на деле скульптор едва ли выполнил столь специфический «заказ»: фигура у ангела женская, да и черты лица совсем другие. Согласно иной версии, «прототипом» в данном случае выступила знакомая Орловскому поэтесса Елизавета Кульман, скончавшаяся за девять лет до торжественного открытия Александровской колонны. «Фигура Ангела с крестом, которым попирается у подножия вражда и злоба (змея), изображает разительную мысль – сим победиши», – говорится в описании скульптуры.

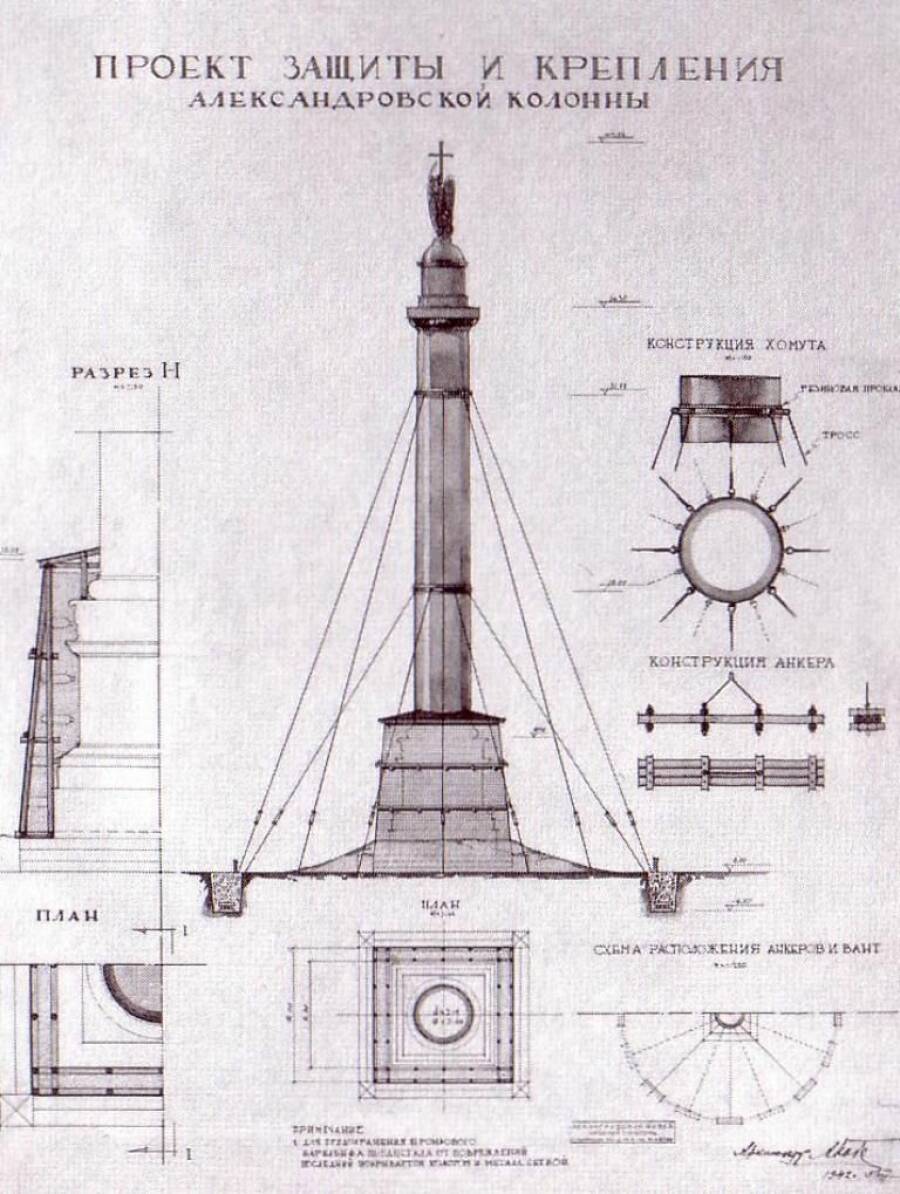

Несмотря на восторг, охватывающий жителей столицы при одном взгляде на колонну, поначалу она внушала им страх. Главная причина двоякого отношения заключалась в том, что монумент не был ничем закреплен и стоял на земле лишь благодаря собственной тяжести. Считается, что, подойдя к нему вплотную и подняв голову вверх, можно увидеть едва заметное покачивание. Огюст Монферран узнал по чистой случайности о том, что петербуржцы боятся ходить мимо его творения. Однажды он попросил извозчика подъехать немного ближе к колонне, однако тот наотрез отказался и сказал недоумевающему архитектору, что махина в любой момент может рухнуть. Пришлось Монферрану своими силами бороться с общественными страхами. Каждый день, выходя из своего дома на Мойке, архитектор вместе с собачкой добирался до Дворцовой и там «наматывал круги» вокруг Александрийского столпа.

Со временем горожане бояться перестали, зато обнаружили на колонне некий «тайный знак». В 1889 году дипломат Владимир Ламсдорф оставил в дневнике любопытную запись о том, что с наступлением темноты на монументе проступает буква «N» да еще и светится! Впечатлительная публика мигом взялась рассказывать истории о предзнаменовании нового царствования в грядущем году. А ведь имя наследника, будущего Николая Второго, на латинице и вправду начинается с буквы «N». Увы, любители мистики недолго рассуждали над «шокирующей» ситуацией. Разгадка явления оказалась простой: на стеклах городских фонарей было выгравировано название фирмы-изготовителя Siemens. Когда фонари со стороны Исаакиевского собора включались, на Александровской колонне отражалась одна из букв.