Александр Михайлович Романов: две стихии Великого князя

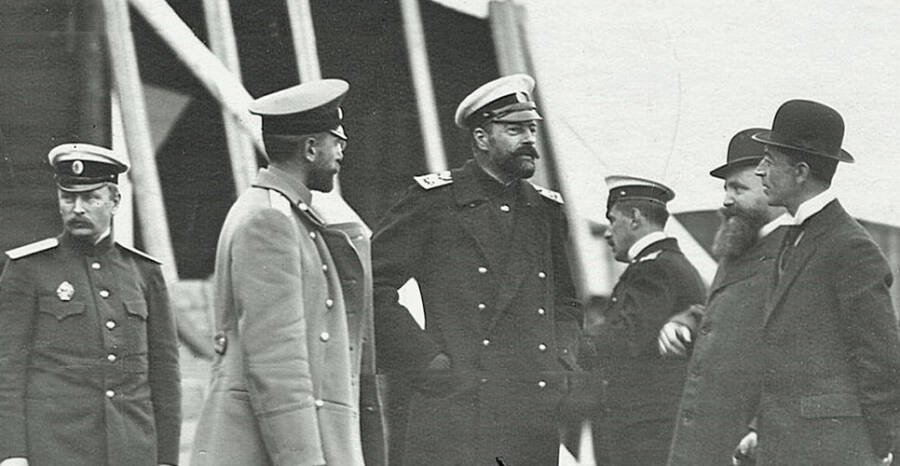

В 1910 году в Севастополе открылась первая в России авиационная школа. Шефство над ней взял дядя Николая II – Александр Михайлович Романов. За свою жизнь Великий князь успел проявить себя на многих поприщах: он служил во флоте, выступал активным сторонником военных реформ, а после Октябрьской революции смог покинуть страну и оставил мемуары о том, как жила царская семья до краха империи.

Морской флот: история приключений и разочарований

Сразу после рождения Сандро (так его называли домашние) был номинально назначен шефом 73-го пехотного Крымского полка. С детства он, как и его братья, готовился к военной службе. Александра Михайловича манила морская стихия. Впервые о поступлении на флот он подумал в 1878 году, когда его наставником стал лейтенант Николай Зеленой. Преподаватель из него, по словам Великого князя, был никудышный, зато рассказчик отменный. Рассказы Зеленого о жизни русских моряков запали юноше в душу. «Получалось впечатление, что флот переходил от одного приключения к другому, и полная неожиданностей жизнь выпадала на долю каждого, кто ступал на борт военного корабля», – вспоминал Александр Михайлович.

В девятнадцать лет Сандро отправился в свою первую кругосветку на корвете «Рында», а позднее уже самостоятельно на яхте «Тамара» добрался до берегов Индии. В 1893 году Сандро побывал еще в одном кругосветном путешествии на фрегате «Дмитрий Донской». Команда прибыла в Соединенные Штаты на празднование 400-летия открытия Америки. Оценив обстановку, Александр Михайлович набросал для императора записку, в которой изложил свое мнение относительно внешней политики России и ее участия в грядущих войнах. Великий князь был дружен с царем: несмотря на формальное родство дяди и племянника, они общались на равных из-за небольшой разницы в возрасте – Сандро был всего на два года старше Ники, как называли того в семье.

В записке императору Александр Михайлович предсказал русско-японскую войну и предложил заранее приступить к активной подготовке, в частности, к строительству кораблей. Увы, даже несмотря на высокий статус Великого князя, его предложения не были восприняты с должной серьезностью. В 1901 году Александр Михайлович работал над установкой орудий на броненосце «Ростислав», а спустя три года стал вице-председателем комитета по усилению флота на добровольные пожертвования. Благодаря его настойчивым требованиям, в короткие сроки было построено восемнадцать минных крейсеров и миноносцев. Когда русско-японская война завершилась досадным поражением Российской империи, Александр Михайлович вновь напомнил о своей программе преобразований. На всех совещаниях он постоянно просил увеличить расходы на военно-морской флот и приступить к сооружению линкоров новых типов. Но и на этот раз не нашел должной поддержки. Из-за своего упорства, граничащего с упрямством, Великий князь нажил себе немало врагов. Даже после того, как он расстался с военным флотом и занялся развитием торгового, недоброжелатели сделали все, чтобы и этот пост Александр Михайлович покинул. Тем не менее любовь к морю он сохранил на всю жизнь: увлекался яхтенным спортом и был патроном Петербургского парусного клуба.

Энтузиаст и покровитель авиаторов

Будучи человеком азартным и увлекающимся, от морского флота Великий князь обратился к авиации. Узнав, что французский конструктор Луи Блерио совершил перелет через Ла-Манш, он с головой окунулся в тему воздухоплавания. Стараниями Александра Михайловича в 1910 году в Севастополе открылась авиационная школа. Место выбрали неслучайно: не так далеко находилось имение Сандро «Ай-Тодор». В годы Первой мировой войны Великий князь командовал авиацией Южного фронта, а после Октябрьской революции был уволен со службы и вернулся в Крым.

Выпускники авиационной школы оказались по разные стороны баррикад и теперь бились друг с другом на фронтах Гражданской войны. Матрос Филипп Задорожный, некогда служивший в авиашколе, стал комиссаром революционного Севастопольского комитета. От беды Великого князя уберег лишь непререкаемый авторитет в среде военных летчиков. В 1917 году его арестовали и держали в имении Дюльбер, а охраной командовал вышеупомянутый Задорожный. Тот наотрез отказался расстреливать бывшего шефа и позволил ему уехать. В 1918 году на британском корабле Александр Михайлович с семьей покинул Россию навсегда.

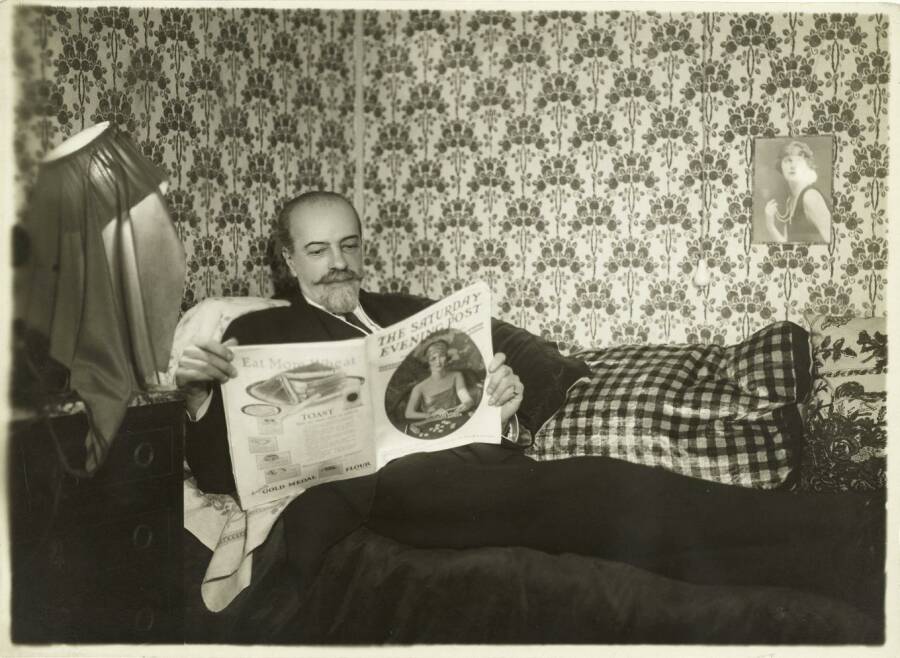

В эмиграции Александр Михайлович поселился в доме своего родственника – Великого князя Кирилла Владимировича. Вопреки легендам о том, что заграницей Сандро бедствовал и чуть ли не работал водителем такси, в действительности он не слишком изменил своим привычкам. Отдыхал на Лазурном Берегу, играл в бридж, обедал в дорогих заведениях, взялся за написание мемуаров. Впрочем, рады ему были не везде: представители британской монархии выделили супруге Великого князя Ксении Александровне большой коттедж неподалеку от Виндзорского замка, а вот Александра Михайловича даже не пригласили. Эмоциональный и скорый на принятие резких решений Сандро уже в эмиграции пытался развестись с супругой, встретив новую любовь, но впоследствии отказался от смелого решения. Большинство Романовых, живущих ныне, являются потомками Александра Михайловича и Ксении Александровны. Понимая иллюзорность своих надежд, Великий князь все же мечтал вернуться однажды на родину и говорил: «Если мы вернемся в Россию, то и там будем работать не покладая рук; нам самим придется строить свое благополучие, помощи ждать будет не от кого. Раз и навсегда мы должны понять, что новой России мы ничего не можем дать, кроме любви».