Орденоносцы в рясах: история флотских и армейских священников

19 апреля 1719 года Петр I повелел, чтобы на каждом русском военном корабле непременно был иеромонах из Александро-Невского монастыря.

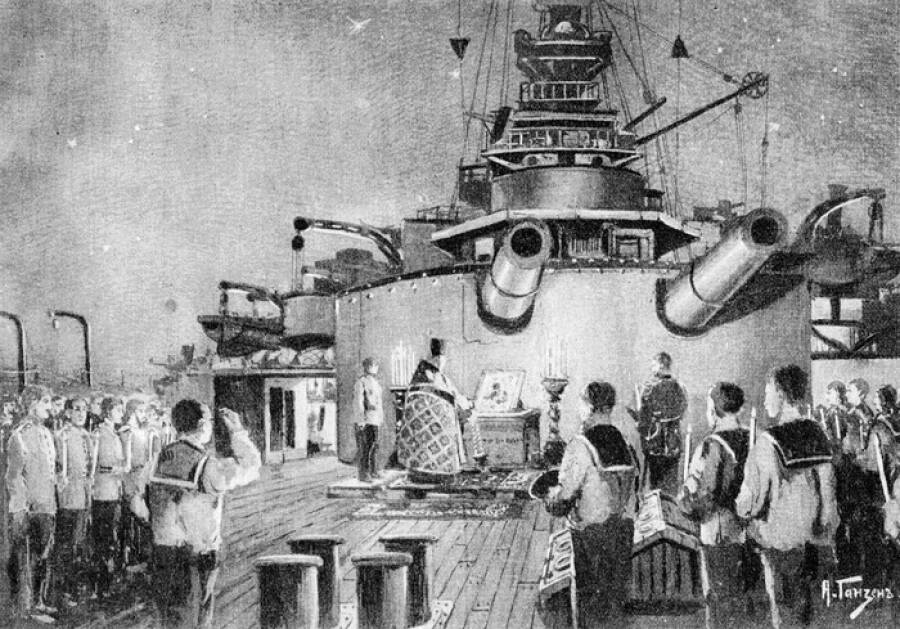

«В море неверующих нет», — такое присловье распространено у моряков всех времен и народов. Человеку, противостоящему слепой стихии и врагам, стремящимся отправить его на дно, необходимо чувствовать поддержку свыше, опираться не только на плечо товарища, букву и дух морского устава, но и на незыблемость веры. Поэтому флоты всех христианских стран всегда имели на борту капелланов и священников.

Не был исключением и русский военный флот. В апреле 1717 года царь Петр I повелел «в российском флоте содержать на кораблях и других военных судах 39 священников», а 19 (8 по ст. ст.) апреля 1719 года — чтобы «в корабельном флоте на каждом корабле иметь по одному иеромонаху, которого брать из Александро-Невского монастыря».

Появление второго царского распоряжения было связано с тем, что у так называемого «белого» (то есть женатого) духовенства идея службы на флоте поддержки поначалу не нашла. И тогда было принято решение к службе на флоте привлекать «черное» духовенство, то есть монахов, не имеющих семей и больше привычных к уставной строгости.

Отвечать за отбор и отправку священников на флот доверили архимандриту Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге Феодосию (Яновскому). Выбор этот не был случайным: архиепископ Феодосий был весьма близок к Петру, а кроме того, отличался высокими организаторскими способностями. Потому государь и повелел священников на флот «брать из Александро-Невского монастыря», поскольку люди эти были уже привычны к суровому балтийскому климату и отличались преданностью своему настоятелю. К тому же еще в 1718 году старшим над теми «39 священниками», которых надлежало иметь на кораблях, был назначен насельник Александро-Невской лавры отец Гавриил (Бужинский).

«Содержать себя в добром порядке во образ другим»

В январе 1720 года Петр Первый утверждает своим указом первый в истории русского флота важнейший документ — «Морской устав». В этом всеобъемлющем своде морских правил, законов и требований уже содержится отдельный пункт, касающийся священников на кораблях: глава IX «О священниках». Ее первый пункт касается начального священника – того, который «имеет управление над всеми священниками во флоте» и должен находиться на корабле аншеф-командующего флотом. Второй и третий пункты называются «О священнике на каждом корабле» и определяют нормы и правила поведения флотских священников. Им, в частности, предписывалось «содержать себя в добром порядке во образ другим… дабы не прельщать людей непостоянством или притворною святостью и бегать корысти, яко кореня всех злых».

Отдельно оговаривались требования к службам. Священнику надлежало «отправлять службу Божию по надлежащему». Как гласил устав, «на котором корабле будет определена церковь, тогда священник должен оную в добром порядке иметь и в воскресные и в празднуемые дни, ежели жестокая погода не помешает, литургию отправлять». Ему же предписывалось «поучение словесное, или на письме читать в наставление людям, а в прочие дни молитвы положенные».

Военная епархия и обер-священник

После появления «Морского устава» священническая служба на кораблях российского флота стала приобретать все более законченные очертания. Быстро установилась практика назначения «начального священника», или обер-иеромонаха, из числа священников Ревельской эскадры Балтийского флота. Первым обер-иеромонахом «всероссийского корабельного флота», как записана его должность в бумагах, был обер-иеромонах Ревельской эскадры Иустин Рудзинский. 15 марта 1721 года появился регламент службы морских священников, который назывался «Пункты о иеромонахах, состоящих во флоте», и на основе этих пунктов вскоре написали особую присягу, которую принимало морское и воинское духовенство и которая отличалась от той, что принимали приходские священники.

Но отдельной службой морское духовенство было недолго – только до конца XVIII века. 4 апреля 1800 года, во времена царствования императора Павла I, армейские и флотские священнические службы объединили. Чтобы управлять новым образованием, был назначен обер-священник армии и флотов, которым стал протоиерей Павел Озерецковский. С его назначением связана легенда, больше похожая на анекдот, но тем не менее считающаяся достоверной. Дескать, когда 9 апреля того же года в царском кабинете выстроились все отобранные Святейшим Синодом кандидаты на новую высокую должность, правофланговым благодаря своему росту оказался Павел Озерецковский, который особенно понравился императору.

В действительности же протоиерей Озерецковский обратил на себя внимание императора еще в 1797 году, когда служил обер-священником в армии генерал-фельдмаршала Николая Репнина, и быстро стал царским приближенным, которому и был доверен проект объединения армейского и флотского священничества в отдельную структуру. Ради достижения этой цели Павел Озерецковский даже инициировал создание отдельной Армейской семинарии, которая просуществовала почти двадцать лет, а учились здесь дети военных и флотских священников. Однако самостоятельность военного духовенства была недолгой: уже в 1801 году его вновь подчинили Синоду, и это положение сохранялось до самой Октябрьской революции.

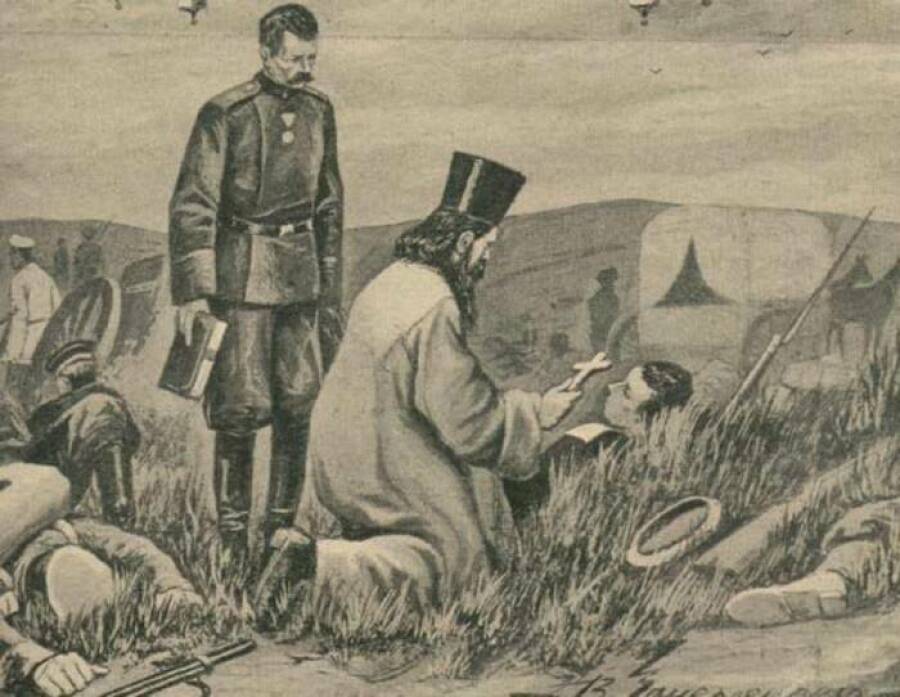

На смерть вместе с паствой

Но для простых солдат и матросов, как и для большинства офицеров, все эти пертурбации были чем-то далеким и неважным — гораздо важнее было то, какие конкретно люди окормляли их роту или корабль. И надо отметить, что среди флотских и армейских священников большинство всегда составляли такие, кто мог не только утешить мятущуюся душу, но и вдохновить на подвиг, а то и повести за собой.

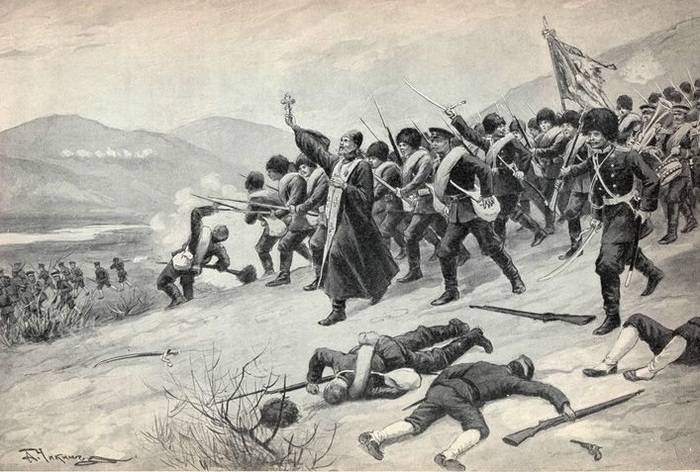

История русского военного духовенства знает не один подобный пример — и не один пример того, как проявившие себя в боях священники становились кавалерами военных орденов. Так, первым среди них ордена Святого Георгия IV степени был удостоен в 1813 году полковой священник 19-го Егерского полка Василий Васильковский. Вместе со своей паствой он принимал участие во всех сражениях Отечественной войны 1812 года, проявив необычайную храбрость и стойкость, поскольку не покидал строя даже после нескольких ранений. О награждении отличившегося в битве под Малоярославцем ходатайствовал другой герой того же сражения – генерал от инфантерии Дмитрий Дохтуров, который так писал в своем прошении на имя фельдмаршала Михаила Кутузова: «Священник Васильковский в этом бою все время находился с крестом в руке впереди полка и своими наставлениями и примером мужества поощрял воинов крепко стоять за Веру, Царя и Отечество и мужественно поражать врагов, причем сам был ранен в голову». Это ранение вкупе с другими ранами и привели к тому, что 24 ноября 1813 года во время Заграничного похода русской армии уже на территории Франции отец Василий умер, но полка своего он так и не оставил.

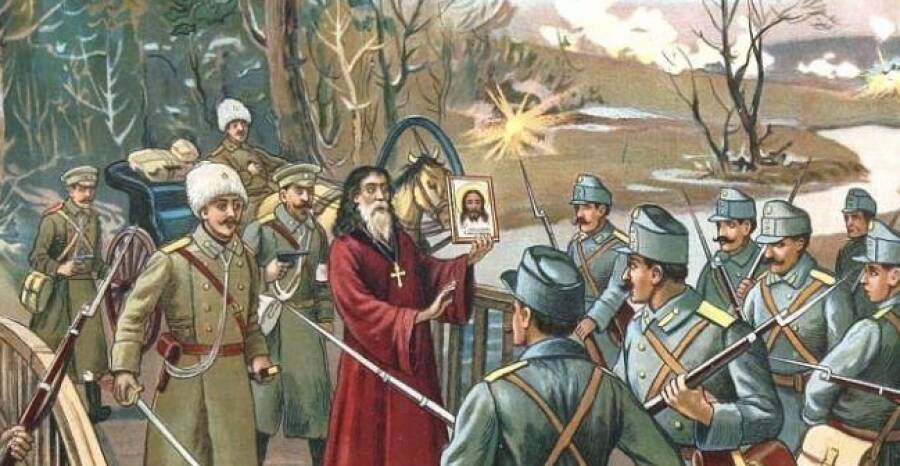

А первым среди флотских иеромонахов высочайшей воинской награды был удостоен иеромонах 45-го флотского экипажа Иоанникий (Савинов). Он был отмечен, согласно представлению к награде, «за совершение отличного подвига при вылазке с 10 на 11 марта 1855 года» во время обороны Севастополя. Когда сопротивление противника стало слишком уж ожесточенным, и русские моряки пали духом, иеромонах в полном облачении и с поднятым к небу крестом буквально повел их за собой, и воспрянувшие воины выбили французов из траншей. Но и после этого отец Иоанникий не оставил поля боя, обратив свое внимание на раненых, не делая различий между русскими и французами, и трудился над ними до тех пор, пока не потерял сознания вследствие тяжелой контузии.

Всего орденом Святого Георгия VI степени с 1812 по 1904 годы были награждены пятеро армейских и флотских священников. А в годы Первой мировой войны это число выросло еще на 11 человек! Тогда же золотых наперсных крестов на Георгиевской ленте — аналога золотого георгиевского оружия «За храбрость», заслужить которое в русской армии почиталось за особую честь, — удостоились еще 227 представителей армейского духовенства (а за всю историю этой награды ее получили 538 священнослужителей). Но цена, заплаченная за эти подвиги, была большая: свыше 4000 военных священников погибли или были искалечены на фронтах Первой мировой.

С крестом на груди и парашютом на спине

Октябрьская революция вместе с прежней русской армией уничтожила и институт военного духовенства, в который к тому времени входили не только православные священники, но и другие христианские капелланы, а также муллы и раввины. Только в начале 1990-х годов в российскую армию вновь вернулись священники, начавшие окормлять «христолюбивое воинство», как поминают защитников России на церковных службах. В 1995 году в Московском патриархате появился специальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, а десять лет спустя воссоздали Военное благочиние Санкт-Петербургской епархии.

Несмотря на долгий перерыв, вернувшиеся в российскую армию военные священники мало чем отличаются от своих предшественников прежних веков. Как и они, современное военное духовенство готово сопровождать своих подопечных где угодно: известны случаи, когда полковые священники ВДВ вместе с обыкновенными бойцами совершают прыжки с парашютом, а уж в том, чтобы вместе с паствой отправиться на маневры, для них и вовсе нет ничего необычного. Восстанавливаются полковые церкви и появляются варианты мобильных полевых церквей (в том числе и десантируемых), спуск на воду новых кораблей российского ВМФ не обходится без обязательной молитвы и благословения, да и в дальних походах моряки могут исповедаться и причаститься у корабельного священника.

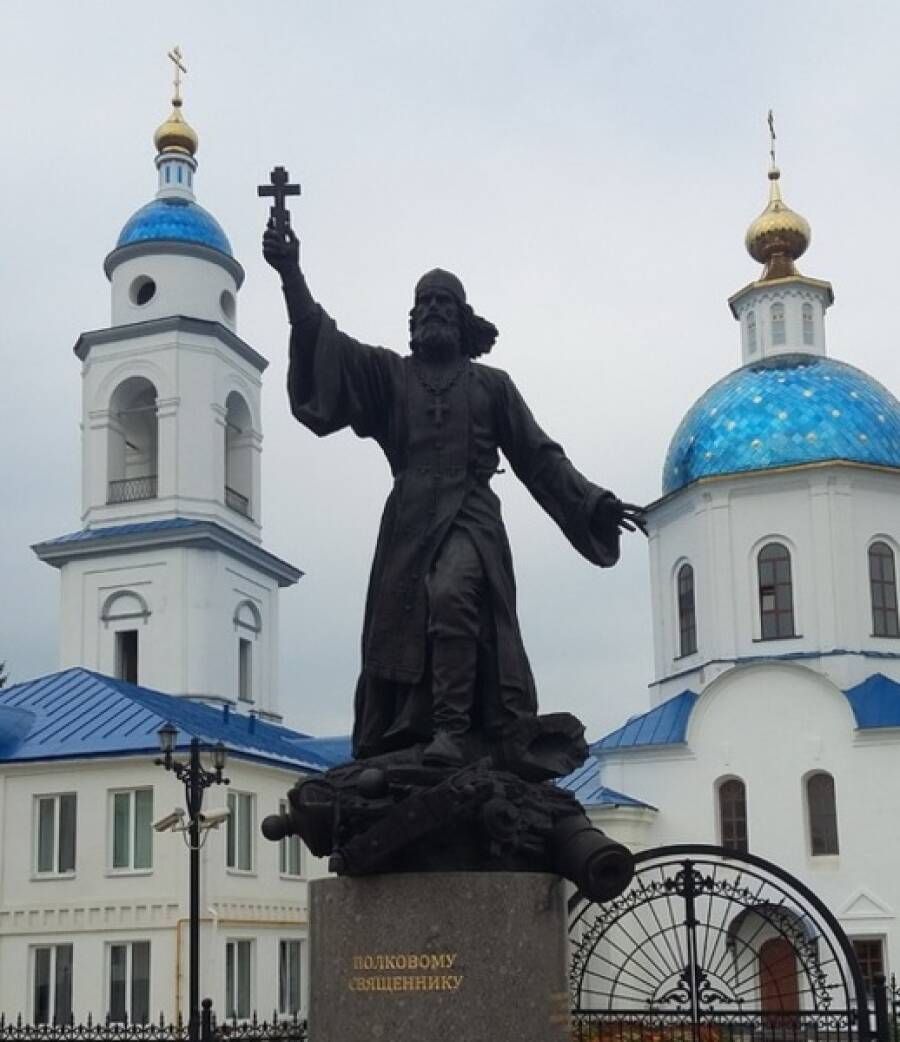

Заслуги военных священников оценены не только орденами и золотыми наперсными крестами. Например, на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя, где похоронены участники Первой обороны, есть памятник полковому священнику Брянского егерского полка протоиерею Василию Смирнову, умершему от болезни и контузии 21 декабря 1855 года и перезахороненного на Братском кладбище в 2005 году. А 5 октября 2014 года на центральной площади Малоярославца Российское военно-историческое общество установило скульптурную композицию «Полковому священнику». Она возведена напротив монумента Героям Отечественной войны 1812 года, а прообразом священника, попирающего французские пушки и вздымающего православный крест, стал первый священник-кавалер ордена Святого Георгия отец Василий Васильковский.

Источник фото: https://commons.wikimedia.org

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России. 15 августа 1799 г. Битва при Но́ви.

Памятные даты военной истории России

Битва при Молодях. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Оборона Севастополя. Памятные даты военной истории России