Григорий Орлов – повелитель Черной Смерти

О Григории Григорьевиче Орлове известно многое. Участник дворцового переворота, фаворит Екатерины Великой, отец ее внебрачного сына Алексея, родоначальника графского рода Бобринских. Но это только хорошо известная часть дел этого удивительного человека. Сегодня мы попробуем приоткрыть и другие его стороны и таланты.

Человек многих дарований

Григорий Орлов по тем временам был довольно образованным человеком. И хотя за ним и вился шлейф амурных похождений, была у него еще и страсть к естественным наукам и физическим опытам. Очевидцы рассказывали, что он любил потолковать о физике, химии и анатомии, легко вступал в споры о «параболической фигуре». Среди его опытов, которые он любил демонстрировать императрице, были ворота на ледяном фундаменте, бомбы, налитые водой и разрывающиеся на морозе. Во дворце он обустроил обсерваторию с телескопом, куда представители императорской свиты ходили любоваться видами. Читатель может воспринять это все как шалости дилетанта, но это был дилетант, который покровительствовал наукам и искусствам. Григорий Григорьевич приглашал в Гатчину Руссо, а Михаил Ломоносов нашел в нем поддержку и опору. Всем бы быть такими дилетантами. Он же познакомил императрицу с русским самоучкой Иваном Кулибиным. Когда в свет вышла комедия Дениса Фонвизина «Бригадир», именно Орлов по достоинству оценил это сочинение и представил автора императрице.

Рассказывать о делах этого человека можно много. Мы не раз рассказывали о его авантюрных приключениях, о его боевых успехах.

Портрет Григория Орлова, 1770-е годы

Источник: https://museumsworld.ru

Чума! Спасайся кто может!

В 1770 году в нашей стране разразилась нежданная напасть – чума. С нападениями неприятелей Россия справлялась, на это хватало пушек, солдат и умения воевать. Но как было совладать с этим ужасным злом? Число жертв было огромным, согласно сохранившимся данным, ежедневно умирало до 1000 человек. Именно в это время Россия вела очередную войну с Турцией, и, скорее всего, эту болезнь на своих штыках принесли наши солдаты – участники той войны. Началось все в Малороссии, дальше эпидемия пронеслась по брянским и тверским краям, после чего зараза добралась и до Москвы.

Первые признаки болезни были выявлены в Москве в госпитале на Введенских горах 17 декабря 1770 года. До властей дошла информация, что в госпитале скончалось 14 человек и еще несколько имеют все признаки заражения. Попытки остановить болезнь не увенчались успехом, а в марте 1771 года она разразилась особенно сильно. Москву объявили зоной карантина, досматривали всех въезжающих, выехать можно было только с разрешения градоначальника. Войска были приведены в состояние боеготовности на случай бунта.

Из Петербурга прибыл сенатор Петр Еропкин, который принял командование, а градоначальник граф Петр Салтыков попросту сбежал в деревню. В Москве и Петербурге царили ужас и хаос.

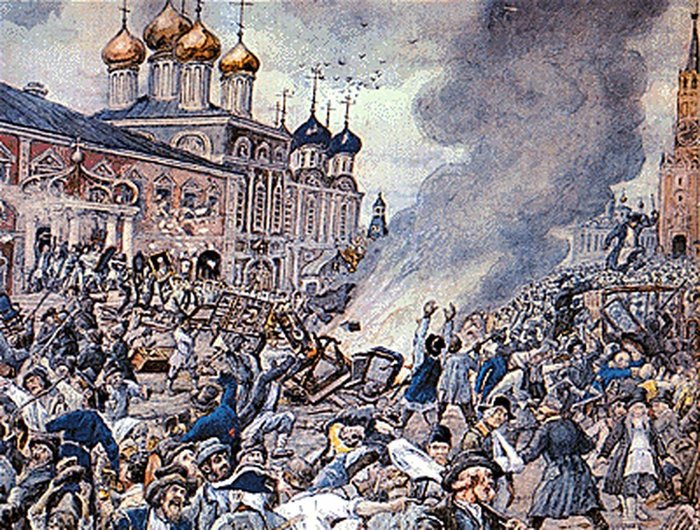

Чумной бунт. Акварель Э.Лиснера

Источник: https://mm.museum-online.moscow

К сентябрю 1771 года началось то, чего боялись больше всего, – бунт. Народ начал грабить монастыри, на улицах вспыхивали драки. Очевидцы рассказывали, что Москву буквально растаскивали по кирпичику. По бунтующим был открыт огонь, погибли сотни человек, но и это не останавливало их. Критический момент наступил, когда начали ломать Спасские ворота Кремля.

Специалист по чуме

К 17 сентября 1771 года в Москве не осталось никакой власти. Только нижние чины армии и полиции пытались сохранить видимость порядка. Отчаяние охватило весь город.

В первопрестольную со специальной миссией был отправлен Григорий Орлов. Именно он стал полновластным хозяином города. На тот момент имелось уже 3000 домов, где умерли все жильцы. Москвичам нужна была жесточайшая дисциплина, чтобы справиться с болезнью. Григорий Орлов ее обеспечил.

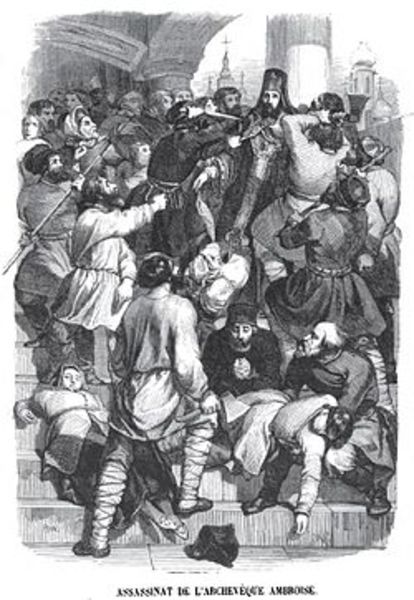

Убийство архиепископа Амвросия, гравюра Шарля Мишеля Жоффруа, 1845 год

Источник: commons.wikimedia.org

В городе были открыты новые карантины, созданы изолированные инфекционные больницы, обеспечен учет больных. В Москве приступили к наведению порядка для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки: улицы очищали от мусора и бродячих животных, были открыты новые бани, жилища дезинфицировали.

Одно из первых его распоряжений касалось обеспечения всех оставшихся ремесленников работой и домом. Был издан указ «О мерах к прекращению эпидемий и устройству кладбищ». В город было направлено необходимое количество уксуса для дезинфекции. Подняли зарплату могильщикам, которые работали круглосуточно. Родственники не имели права сопровождать усопших на кладбища.

Был решен вопрос с мародерами. Всех, у кого находили чужое имущество, казнили на месте. Врачам, участвовавшим в ликвидации эпидемии, назначили двойное жалование. Если врач умирал, семьям полагалась пенсия. Для детей, оставшихся без родителей, были организованы специальные приюты.

Еще одним из важных распоряжений Орлова стало обеспечение горожан работой. Он считал, что надо ограничить движение по городу, чтобы не разносить заразу. Помните, мы в самом начале говорили о дилетантах, так вот, не имея специального опыта и образования, Григорий Орлов добился, что к зиме 1771 года болезнь пошла на спад.

Памятная медаль

Источник: https://numexpert.ru

Возвращение Орлова в Петербург было обставлено пышно и с почетом. Специально была выбита памятная медаль и установлена триумфальная арка с надписью «Орловым от беды избавлена Москва».

Похвальный опыт борьбы с эпидемией, показанный Григорием Орловым, вполне может найти применение и в современное время в части железного порядка и жесткости для избавления от пришедшего из Китая коронавируса. По крайней мере, до той поры, пока ученые не подготовят необходимые лекарства, методики, апробированные Григорием Орловым в XVIII веке, имеют право быть упомянутыми.

Обложка: https://kulturologia.ru

Смотрите также:

Не золотая лихорадка: как в России спасались от эпидемий

Баня, ртуть и капустный сок: как лечились на Руси

Как «испанка» погубила пол-Европы?