РУССКИЙ «ОРЕЛ» НА КАСПИИ

По Волге и Каспийскому морю проходил очень важный для Русского государства водный торговый путь, по которому шла оживленная торговля с восточными странами. Для охраны этого пути государству пришлось начать строительство собственного флота на Волге и Каспии. В 1668 г. был сделан первый шаг к созданию русской регулярной военно-морской силы на Каспийском море: на реке Оке в селе Дединово был спущен на воду большой парусный корабль «Орел». Предыстория его появления была такова. В 1664 г. персидский шах Аббас II усилил торговые сношения с Россией и дал многие исключительные привилегии русским купцам. Через три года шах попросил у России дозволить особой армянской компании, состоящей из персидских подданных, производить торг шелком-сырцом через Россию. Разрешение было получено, и при этом русские брали на себя охранение провозимых товаров за особую плату. Конечно, это вызвало необходимость завести у нас военные суда для плавания по Волге и Каспийскому морю, а потому 19 июня 1667 г. начата постройка военного корабля в селе Дединове и главное наблюдение за постройкой поручено боярину Ордин-Нащокину - тому же, что уже строил суда на Двине. В России корабельных мастеров не было, а потому, очевидно, должны были пригласить для этого иностранцев. Выбор пал на голландцев, так как они своей честностью в торговле расположили к себе русских людей, тогда как англичане за свои хищнические наклонности к наживе заставили совершенно запретить им торговлю в России. Был приглашен корабельный мастер Ламберт Гельт «со товарищи». Несмотря на энергию и влияние Ордин-Нащокина, препятствия делались на каждом шагу. Всякий, от кого требовалось содействие, кажется, ставил себе в обязанность не исполнять распоряжений и указаний прежде нескольких подтверждений. Старосты, на вызов желающих плотников, отвечали: «вправду, что к государеву корабельному делу охочих плотников нет»; заводчики не давали железа; Пушкарский приказ (т. е. артиллерийское управление) отзывался неимением блоков и других вещей, а на требование кузнецов ответил, что у него всего один кузнец, да и тот делает язык к большому успенскому колоколу; воеводы и другие начальствующие лица, которые должны были присылать деньги, всячески их задерживали. Когда понадобилось срубить несколько больших деревьев в даче одного архиерея, то и тут не обошлось без особого царского указа.

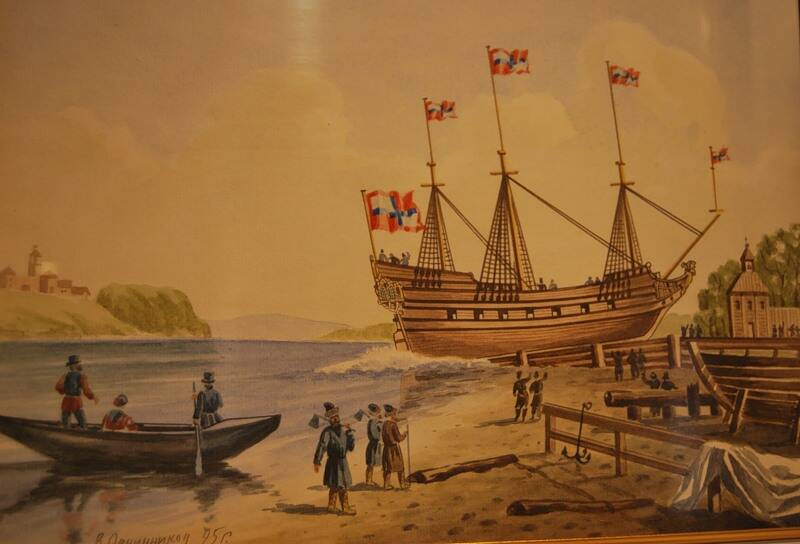

В 1671 г. Разин был захвачен и казнен в Москве, но край еще долго волновался, и нарушенная торговля с Персией еще долго не восстанавливалась. Боярин Ордин-Нащокин тоже скоро удалился от дел. На Белом море в это время тоже было несколько попыток завести свои торговые корабли, чтобы на них самим возить товары в иностранные порты, но русские купцы были там подвергнуты полному бойкоту, и им пришлось привезти товары обратно в Архангельск и тут продать тем же иностранцам по дешевой цене. Иностранцы всячески стесняли развитие нашего дела, широко пользуясь даваемыми им привилегиями и нередко производя насилия. Сочинение Стрюйса было много раз издано, и из него заимствовано изображение корабля «Орел», но при этом нужно оговориться, что корабль в различных изданиях изображен совершенно по-разному.

ПЕРВАЯ РУССКАЯ СУДОВЕРФЬ

Выбор Дединова в качестве места основания первой государственной верфи объясняется его ролью крупнейшего судостроительного центра средней России, который мог обеспечить верфь квалифицированными мастерами. Ни Астрахань, ни Нижний Новгород не представлялись подходящими местами, поскольку на нижней Волге уже разворачивалось казацкое движение во главе со Степаном Разиным.

Деньги на строительство шли от Приказа Большого прихода. Это флотское учреждение, постепенно сложившееся на протяжении 17 века - предшественник петровского Адмиралтейства - полностью обеспечивало не только финансирование, но и набор квалифицированных рабочих, снабжение верфи материалами, инструментами и оборудованием. Это свидетельствовало о государственном характере постройки судов. За границей для верфи были закуплены 4 молота, 2 железных домкрата, различные пилы и другие инструменты, что позволило впервые ввести хоть какую-то механизацию работ.

В отличие от производства стругов, на верфи сразу сложилось четкое разделение труда, характерное для крупного европейского производства. Только по дереву здесь работали мастера четырех специальностей: плотники, пильщики, токари и резчики. Каждый мастер привлекался на время выполнения своей работы и имел индивидуальную, как правило, не очень высокую, плату. Для выполнения сложных работ на верфь присылались мастера из различных районов страны: якорные мастера из Казани, кузнецы из Переяславля-Рязанского, токари из Москвы.

Постепенно верфь приобретала все характерные черты мануфактурного производства, хотя первоначально там явно преобладали кустарные традиции: отсутствие постоянного контингента рабочих, сезонность работ, преобладание ручного труда. Собственно говоря, в накоплении опыта, апробировании различных вариантов организации работ и было главное значение Дединовской верфи. На набор рабочих, поставку кованых изделий и строевого леса требовалось время, поэтому закладка первого военного морского корабля, с чего и началось настоящее функционирование верфи, произошла только 14 ноября 1667 года. Заложили двухпалубный, трехмачтовый фрегат длиной 24,5, шириной 6,4 и с осадкой 1,5 метра. Впервые в истории российского судостроения его строили в соответствии со всеми достижениями мировой практики, и по конструкции он не отличался от европейских морских судов того времени. В январе 1668 года на верфи заложили яхту длиной около 18 метров, а затем еще несколько более мелких судов.

Предположительно он был автором проекта корабля. Затем Бутлер представил еще проект постройки 36-весельной галеры. Он чувствовал себя очень уверенно, готовясь лично возглавить работу по осуществлению предложенных им проектов. Но в Дединове уже работали Буковен и нанятые им голландские мастера. Между ними начала развиваться интрига, в результате которой выяснилось, что Бутлер присвоил некоторую сумму казенных денег и не имеет капитанского патента. Признав это, Бутлер заявил, что зато он имеет большой опыт дальних плаваний в Восточную Индию, Испанию и Францию. Дело закончилось тем, что полковник Буковен был отстранен от управления верфью, а на его место был назначен Бутлер.

К весне 1669 года верфь стала крупным предприятием со своими стапелями, кузницами, амбарами (складами), лесопильными приспособлениями и большими котлами для варки смолы. Да и работа на этот раз началась гораздо более организованно. Наиболее важные решения принимались уже русскими, прежде всего Полуехтовым. Полковник Буковен был уволен, а Бутлер вскоре был назначен командиром построенной флотилии. 24 апреля последовал царский указ о присвоении фрегату названия «Орел» в честь русского государственного герба. Это высокое имя олицетворяло Россию как государство. Впервые русское судно получило персональное имя.

Пышное убранство «Орла», многочисленная позолота резко выделяли его среди других судов. На корме судна был изображен государственный герб России. На мачте развевался первый российский морской флаг, составленный из полос белого, синего и красного цвета. Первым командиром «Орла» стал Д. Бутлер. «Орел», яхта и другие суда флотилии покинули Дединово 7 мая 1669 года и в августе прибыли в Астрахань. Восстание Степана Разина сорвало планы развития торговли с Персией. «Орлу» так и не удалось выйти в море. Вскоре прекратила свое существование и верфь в Дединово, поскольку строительство морских судов было перенесено в Казань. Однако опыт строительства судов на первой государственной верфи в Дединово будет высоко оценен и использован Петром 1 при создании российского флота.

Фрегат «Орел» и основание первой верфи. OCEAN-TV

КОРАБЛИК И ШПИЛЬ АДМИРАЛТЕЙСТВА

Прообразом кораблика, венчающего шпиль Адмиралтейства, был первый русский военный корабль «Орел», построенный царем Алексеем Михайловичем. Все три флага на мачтах кораблика выполнены из чистого червонного золота, а в носовой части корабля хранится личная буссоль Петра I. Действительно, что-то должно было служить моделью, образом, или хотя бы воспоминанием при создании знаменитого кораблика. Его вместе с «яблоком» в 1719 году установил на шпиле Герман ван Болес. Это была первая перестройка Адмиралтейства, возведенного в 1704 году по собственноручным чертежам Петра I.

Затем будет перестройка, предпринятая И. Коробовым в 1723 году и А. Захаровым в 1829. Однако ни тот ни другой не посягнули на блестящую находку «шпицного и плотницкого мастера» ван Болеса. Кораблик с тех пор превратился в наиболее известную эмблему города, в его символ. И уже в то время началось вокруг него мифотворчество, потому что ни один из построенных Петром до 1719 года кораблей ничего общего с корабликом на «шпице» Адмиралтейства не имел.