Массовое использование колесных тракторов в сельском хозяйстве началось меньше 100 лет назад, когда на них взамен паровых установили двигатели внутреннего сгорания.

Гусеничные паровые трактора, казалось бы, изначально предназначенные для бездорожья, для вспашки земли не годились. Мощность двигателя была слишком мала, а вес слишком велик, чтобы вытянуть из влажной почвы десятитонную махину, даже без плуга. Зато локомобили к сельскохозяйственным нуждам сумели приспособить: машина двигалась на краю поля или обочине дороги, а плуг по полю перемещался с помощью системы тросов.

С семидесятых годов XIX века они широко использовались и в Российской империи. Так, в селе Тимашево Самарской губернии трудились 10 паровых тягачей «Фоулер». Они работали на свекольных полях и на местном сахарном заводе. Топливом им служила… солома! Отечественные машиностроители сумели оперативно наладить собственное производство таких машин. Первый российский локомобиль выпустили в 1875 году на Людиновском паровозном заводе акционерного общества «Мальцовские заводы». Вслед за ним потянулись и другие. Это не удивительно: спрос на технику рос с каждым годом. В 1875 году в сельском хозяйстве Российской империи применялось 1,3 тыс. локомобилей, в 1901 году — 12 тыс., а в 1904 году — 17 287 штук.

В 1911 году российский изобретатель Яков Мамин создал машину, которую назвал «Русский трактор 2». После незначительных доработок ее запустили в серию и к 1913 году собрали 163 машины. Немного, но на фоне мировых показателей – неплохо. В США, например, до Первой мировой войны никто не рассматривал производство тракторов как серьезный бизнес.

Тракторы все еще проигрывали лошадям по соотношению стоимость/производительность. Причем не только в Российской империи, где основными сельхозпроизводителями были крестьяне-единоличники с небольшими участками земли – порой трактору и не развернутся. Даже в США, владея большими участками земли, фермеры еще середине двадцатых годов чаще покупали автомобили, а не трактора.

В 1907 году конструкторы Генри Форда создали проект трактора с ДВС, но в серийное производство запустить его не удалось. В 1915 году он предпринял вторую попытку. Снова безуспешно. Акционеры Ford Motor Company заблокировали его инициативу. Основателю пришлось создавать новую компанию для производства тракторов Fordson («Форд и сын»). Первый заказ получили из-за рубежа в мае 1917 года, еще до запуска завода. Правительство Великобритании решило организовать с помощью 5 тыс. тракторов распашку пустошей. К началу двадцатых годов «Фордзон» стал самой распространенной моделью в мире.

Техническое новшество не прошло мимо внимания советского правительства. В марте 1918 года Яков Мамин встречается с Владимиром Лениным, который с жаром подхватывает идею создания отечественного трактора. Через год, в марте 1919 года, выступая с трибуны VIII съезде партии, Владимир Ленин озвучил мысль о 100 тыс. тракторах для Советской России. В апреле 1919 года при ВСНХ была образована Комиссия по тракторостроению, однако результаты ее деятельности оказались скромны. Сумели выпустить не более 500 машин одной модели. Для аграрной страны, какой в то время была Россия, — капля в море. Только в 1924 году СССР удалось наладить массовый выпуск колесных тракторов.

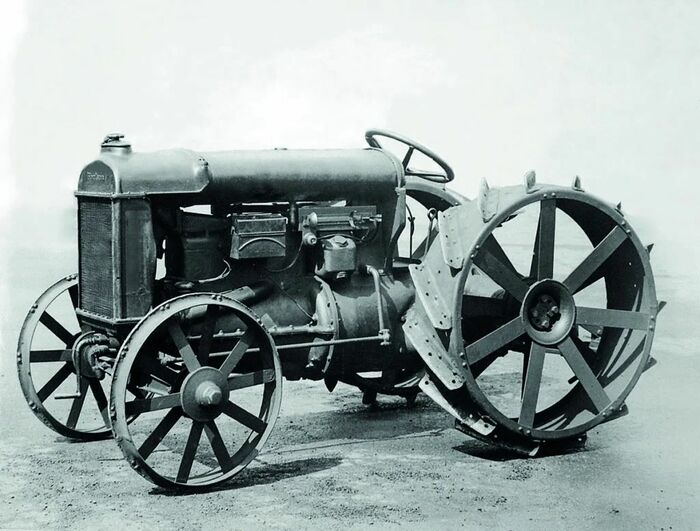

К тому времени Яков Мамин на основе своего «Русского трактора 2» создал трехколесный вариант под названием «Гном». Уникальная машина, если ее сравнивать с импортными аналогами. Например, если «Фордзон» состоял из 1500 деталей, то «Гном» всего из 300, что значительно облегчало его ремонт и техническое обслуживание. Отечественная машина была более легкой — менее полутора тонн – и многофункциональной. Могла перевозить на тележке груз массой до 4 тонн со скоростью 4 км/час, тянуть плуг или жнейки, а также служить двигателем для насосов, мельниц, молотилок и других сельскохозяйственных механизмов. Параллельно с «Гномом» с 1923 года выпускали колесный трактор «Запорожец», предназначенный для обработки небольших крестьянских наделов. До 1927 года сделали около 500 машин.

Трактор «Коломенец 1»

Усовершенствования Мамина – например, почвозацепы на колесах стали использховать во всем мире.. Производство «Карликов» прекратили в конце двадцатых годов, когда началась коллективизация. На месте мелких хозяйств появились огромные колхозные поля, для которых требовалась другая техника.

Трактор «Фордзон-Путиловец»

С 1930 года в СССР началось массовое производство СХТЗ 15/30. До 1950 года было выпущено 390,5 тыс. машин. Трактор был разработан на основе конструкции одного из лучших тракторов того времени американского «Интернешнл Мак-Кормик Диринг 15/30».

Трактор СХТЗ 15/30

При обороне Одессы тракторы СТЗ-5 использовались как шасси для суррогатных танков «НИ» («На испуг») с тонкой броней и пулеметным вооружением, обычно снятым с устаревших или подбитых бронемашин.

Легкий танк ХТЗ-16 на базе трактора

Серийный выпуск бронетракторов наладили к осени 1941 года на ХТЗ: корпус обшивали листами броневой стали и устанавливали стрелково-пушечное вооружение. ХТЗ-16 стал самым массовым бронетрактором в истории, причем импровизированная боевая машина прошла полноценную программу испытаний (ходовых и огневых).