Швейцарцы – незваные гости на празднике рыцарства

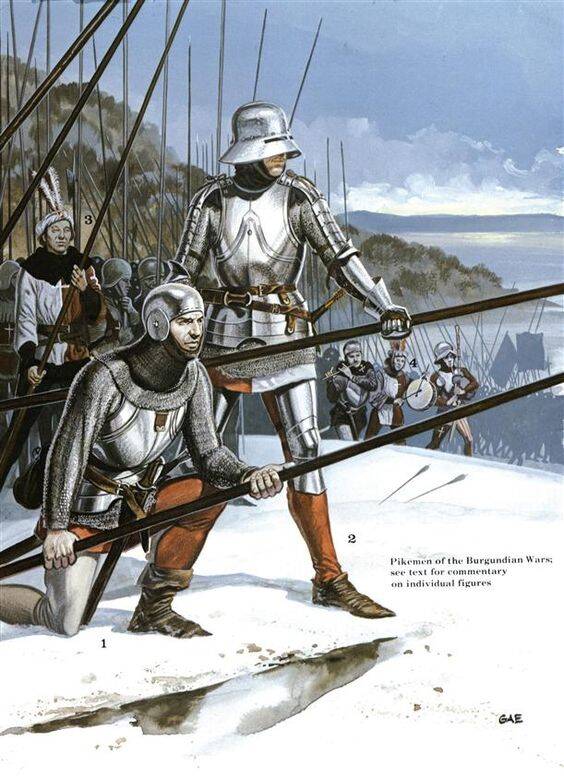

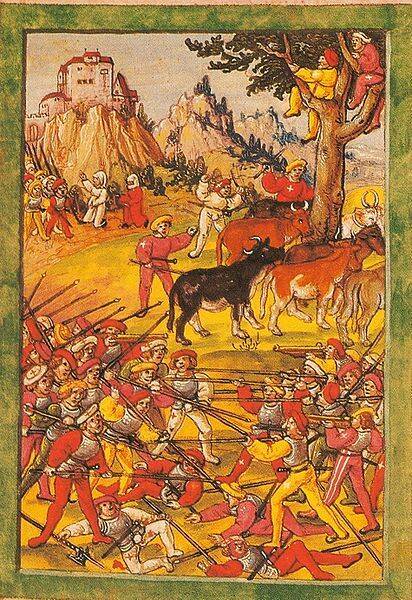

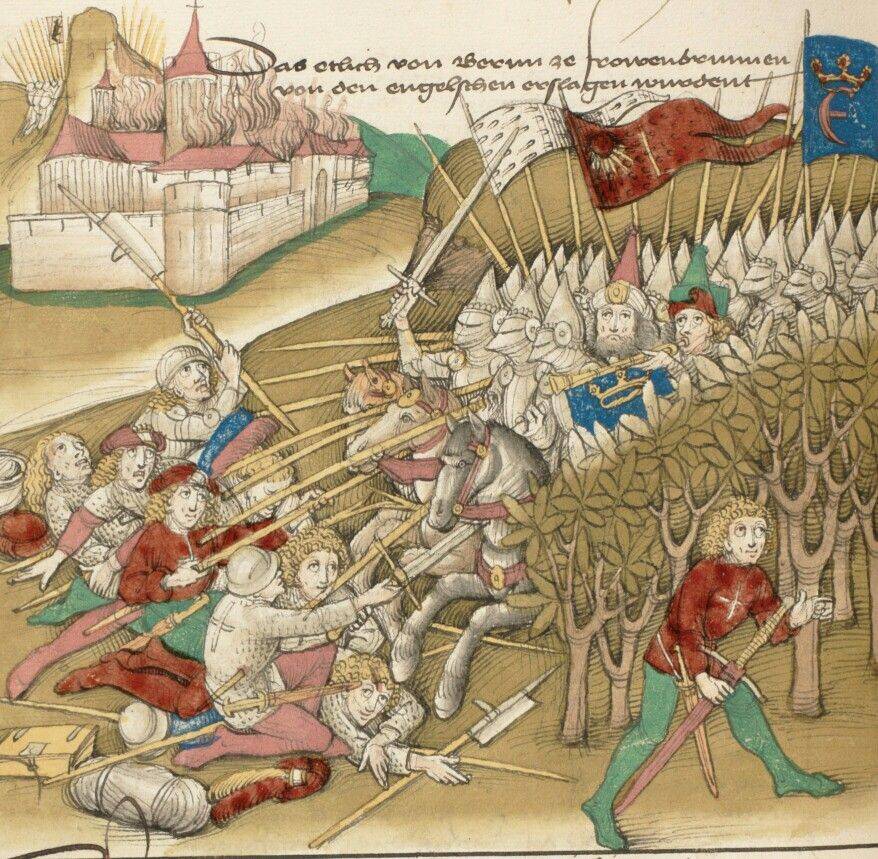

Этот материал будет в первую очередь посвящен развитию швейцарской и немецкой наемной пехоты, сформировавшей облик всего военного дела XVI-XVII веков. На протяжении средневековья в горной Швейцарии, а именно в старых кантонах Швиц, Ури и Унтервальден, образовались общины с военной конституцией, в полной мере обладавшие основными военными качествами: мужеством и годностью отдельных бойцов, дисциплиной, непоколебимой взаимной спайкой этих воинов. Уже к началу XIV века они проявили себя в освободительных битвах, в которых сражались за свои собственные интересы: битву при Моргартене (1315 г.) и битву при Земпахе (1386 г.). В обоих случаях против габсбургского рыцарского войска. Также, между этими двумя сражениями, произошла битва при Лаупене (1339 г.), в которой кантоны участвовали как наемники в борьбе между Берном и Фрейбургом, совершенно их не касавшейся.

С того времени среди швейцарцев начало практиковаться наемничество. Молодежь, скучавшая в своих суровых горах, продавала себя чужеземным воевавшим державам. Первая сделка этого рода была заключена в 1373 г. с Висконти, герцогом Миланским. Кантоны поставили ему 3000 наемников, которые так ужасно хозяйничали в Италии, что папа Григорий XI сделал внушительные увещевания по этому поводу кантону Швиц.

С середины XV века швейцарцы начинают активно участвовать в войнах к северо-западу от Альпийских гор. Когда король Людовик XI, основоположник новой монархии во Франции, вступил в борьбу с крупными феодалами, особенно с могущественнейшим своим вассалом — герцогом Карлом Бургундским, он попытался нанять швейцарцев. Поначалу горцы не хотели наниматься к королю, но с удовольствием шли под знамена мятежного герцога. И так как такое поведение нарушало формальный запрет служить иностранным правителям, наемников из Берна по возвращении домой обязали заплатить из своего жалованья по 3 гульдена на постройку церкви св. Винцента и отбыть по 8 дней в тюрьме.

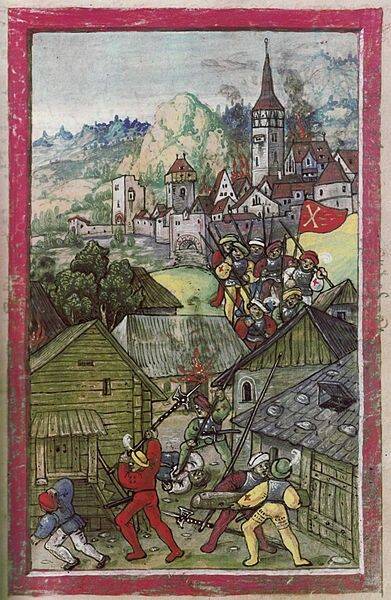

Тем не менее, спустя несколько лет переговоров, ему удалось собрать под свои знамена не одних только бернцев, но все 8 кантонов союза. Герцог Бургундии, поняв, что потерял возможность нанимать горцев в свое войско, решил отомстить им и сам пошел войной на Берн (тому было несколько причин, одна из которых – давний конфликт Берна с вассалами Бургундии в лице Савойи и соседних графств). Герцог Бургундский в итоге своего конфликта со швейцарцами погиб от их рук на поле боя под крепостью Нанси в начале 1477 года.

Но по завершении войн с Бургундией, члены Швейцарского союза так и остались наемниками, продававшими себя то одной, то другой стране, совершенно независимо от интересов собственной страны, а лишь считаясь с более выгодной и добросовестной оплатой. Зачастую они продавали себя даже обоим враждующим сторонам, так что в бою им приходилось истреблять друг друга. К началу XVI века швейцарцы стали грозной силой, которая, тем не менее, направлялась туда, где ей были обещаны бОльшие деньги. Благодаря сотрудничеству с Францией, швейцарцы фактически сделали север Италии своей «кормовой базой».

Какова же была военная доктрина швейцарцев?

Так, безумный ужас, внушаемый швейцарскими наемниками, был одной из ключевых причин их непрерывных побед.

Конец славных побед

Но, всякому победному шествию приходит конец. В 1522 году, в битве при Бикокка швейцарцы потерпели свое первое решительное поражение, и это не было таким поражением, которое могла бы искупить новая победа. Железная дисциплина швейцарцев падала с каждым успешным выходом за пределы своих горных поселений. Огромные деньги, получаемые даже простым солдатом-пикинером, отучали его понапрасну рисковать собой. Также между воинами возникали споры за высшую и низшую оплату (существовали особо привилегированные наемники, получавшие двойную и даже в десять раз большую плату) вносили разлад в их собственные ряды.

Отсюда возникло еще одно противоречие: новая пехота, которую было так легко разбить и так трудно пополнить в случае потерь, вначале не могла сравняться по силе удара с швейцарскими колоннами и была вообще негодна для стратегии на уничтожение. Это заставило всех главнокомандующих тогдашних государств отдать предпочтение стратегии на истощение.

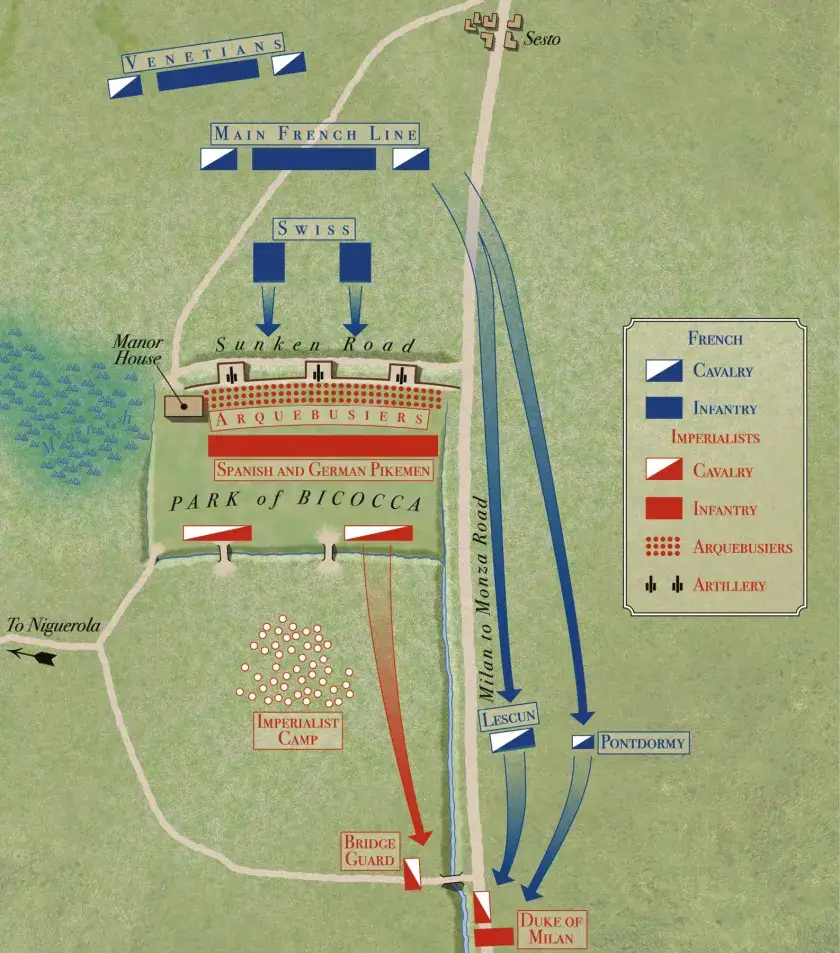

Эти изменения легко и ясно проследить на примере битвы у Бикокка. В большой борьбе между Карлом V и Франциском I за обладание Ломбардией противостояли друг другу два войска. Войском Карла командовал его итальянский полководец Просперо Колонна. Оно состояло из 19 000 испанской пехоты под командованием испанца маркиза де Пескара и немецких ландскнехтов под командой Георга фон Фрундсберга. Французское войско под командой маршала Лотрека было несравненно сильнее: оно насчитывало 32 000 человек и состояло наполовину из французских, венецианских и других пехотинцев и наполовину из швейцарцев, делившихся по городским и сельским кантонам на две колонны; одна из них была под командой Альбрехта фон Штейна из Берна, другая — Арнольда фон Винкельрида из Унтервальдена.

И Колонна, и Лотрек вели войну по принципам стратегии на истощение. Французский маршал вызывал этим величайшее негодование швейцарцев. Они требовали опрокинуть врага сокрушительным ударом, в то время как Лотрек хотел парализовать его медленной маневренной войной.

Проведению этого плана помешали швейцарцы. За время мятежного настроения распри проникли и в их ряды. При развертывании они кричали: «Вперед, дворяне, пенсионеры, денежные мешки! Пусть те, кто получает двойное жалованье, идут впереди, а не распоряжаются и не шумят в тылу». Находясь в этом возбужденном настроении, они не имели достаточно терпения, чтобы дождаться сигнала и слишком рано бросились в бой, перейдя с тяжелыми потерями рвы и атаковали валы. Поднявшись на бруствер не сомкнутой колонной, но отдельными группами, они увидели перед собой густой лес копий немецких солдат, попав в то же время под сильный огонь испанских стрелков.

Заключение

Если после битвы под Бикокка и не закончилось швейцарское наемничество, то значительно померкла европейская военная слава швейцарцев. Самое главное было потеряно и не могло уже возвратиться; всем было ясно, что потеря битвы произошла не вследствие каких-либо неблагоприятных случайностей, которых так много приносит с собой переменчивое счастье войны, не вследствие чрезмерной храбрости или превышающей численности врага, но вследствие полного паралича того, что составляло непобедимую силу швейцарских отрядов: дисциплины.

Литература

Меринг Ф. История войн и военного искусства. Москва : Воениздат, 1941

Сеничев В.Е. Карл Смелый: Некоронованный король. М.: Вече, 2025.