Боткин Сергей

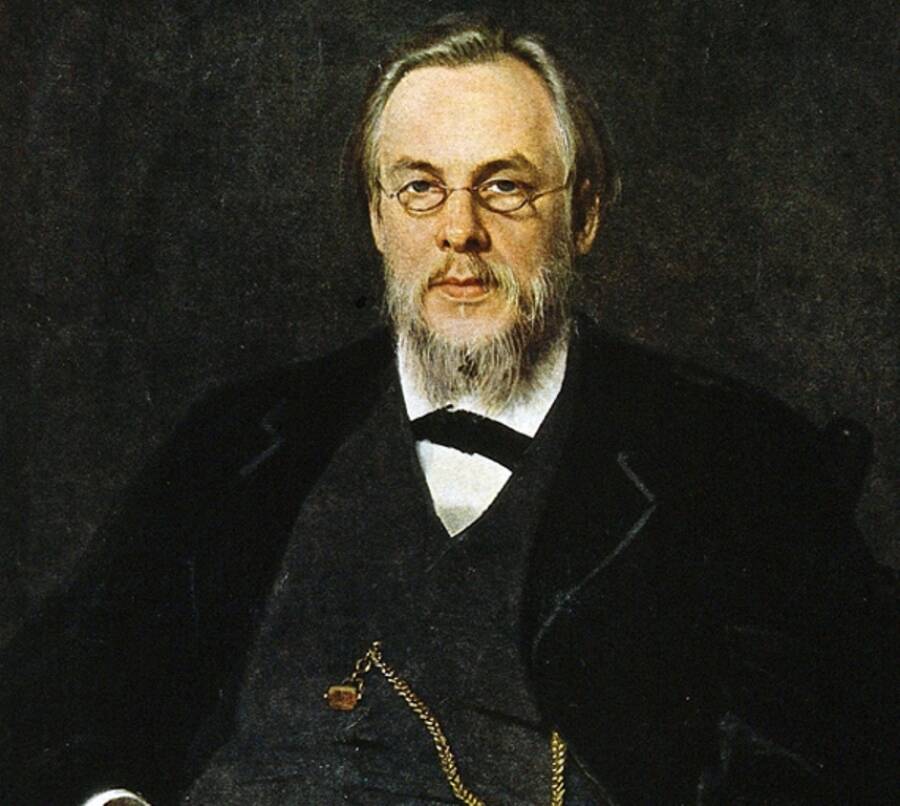

Сергей Боткин. Диагностика – основа лечения.

Имя этого человека известно всему миру. Немного найдётся в истории отечественной медицины врачей, которые столько бы сделали для становления и развития российского здравоохранения и медицинского образования. И, конечно, не было среди учёных-медиков того времени столь увлечённых диагностикой людей, совершенно справедливо считавших её основой лечения.

Будущее светило отечественной медицины по происхождению своему был купцом. Его отец был богатейшим человеком своего времени, одним из тех, кто приучил Россию к чаю, в первую очередь китайскому. Сергей Петрович был одиннадцатым из четырнадцати выживших детей. Мать его была образованной по меркам того времени женщиной, знала несколько языков, увлекалась музыкой и литературой. Среди гостей дома Боткиных были многие выдающиеся литераторы, артисты, композиторы, учёные – московская творческая интеллигенция того времени.

Судьба купеческих детей обычно была предопределена – по достижении определённого возраста они начинали помогать главе семьи в торговых делах, постепенно вырастая. Так, старшие братья Сергея Петровича расширили фамильный бизнес, в числе первых начав привозить в Россию цейлонский и индийский чай. Но Боткину не захотелось продолжать семейную традицию – он захотел стать математиком. Склонностью к этой науке его «заразил» домашний учитель Аркадий Мерчинский. В 1847 году старший брат Василий, отвечавший в семье за воспитание детей, определил Сергея в частный пансион Эннеса – лучшего в Москве. Там ему надлежало подготовиться к поступлению в Московский университет.

Но так уж вышло, что в 1850 году Николай I выпустил Указ о запрете приёма на учёбу в высшие заведения детей не из дворянского сословия. Ограничение не коснулось только медицинского факультета, куда и пришлось пойти купеческому сыну. Учёба поначалу давалась юноше нелегко, да и порядки в университетах тогда ввели почти казарменные. Уже в начале первого курса за незастёгнутую верхнюю пуговицу мундира Боткина на сутки отправили в холодный карцер. Но со временем Сергей увлёкся учёбой, и вскоре обнаружил в себе неординарные способности к диагностике заболеваний, особенно к перкуссии (простукиванию) и аусккультации (выслушиванию) – вероятно, таким необычным образом отразился в нём генетически переданный музыкальный слух его матери.

Крымская война заставила власти пойти на ускоренный выпуск дипломированных врачей, так необходимых для фронта. Боткин, с отличием окончивший учёбу, был направлен в лазарет великой княгини Елены Павловны. В течение нескольких месяцев он служил под началом самого Николая Пирогова, который самым лестным образом отзывался о молодом враче. Интересно, Боткин также отвечал в организации питания раненых и больных солдат, борясь с антисанитарией и бесстыжим тыловым воровством, процветавшим тогда в неимоверном количестве.

Завершив учёбу, Боткин уехал в Европу, где продолжил своё образование в Германии, Австрии, Франции. Во время венской стажировки он познакомился с Иваном Сеченовым, дружбу с которым пронёс через всю свою жизнь. Вернувшись в Россию, Сергей Петрович защитил докторскую диссертацию и всего двадцати девяти лет от роду стал профессором академической терапевтической клиники Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге.

Прожив достаточно времени в Европе, Боткин ясно видел, насколько медицинское образование в России отставало от передовых стран. По его воспоминаниям, он, выпускник лучшего медицинского факультета в стране, в лаборатории берлинского патологоанатома Рудольфа Вирхова обнаружил, что едва знаком с микроскопом. Отечественная медицина того времени носила «прецедентный» характер – если доктора узнавали, что какое-либо снадобье помогло пациенту при определённом заболевании, остальные больные лечились по той же методе, безо всяких нюансов вроде индивидуальных особенностей организма, различном протекании заболевания, возраста пациента и так далее.

Боткин первым сломил эту систему, доказав, что к каждому больному необходимо подходить индивидуально. Его искренним убеждением было, что любой врач должен не просто лечить людей, но и интересоваться научными новшествами, а в идеале и самому заниматься исследованиями. Фактически Сергей Петрович явился основоположником отечественной терапевтической школы, первопроходцем процедуры клинического разбора больных. Он же первым в стране открыл исследовательскую научно-медицинскую лабораторию при своей клинике.

Спектр научных интересов Боткина был довольно велик. Ещё на заре микробиологических исследований он пришёл к выводу, что известную инфекционную болезнь, именуемую в народе «желтухой», вызывают микроорганизмы. Не случайно это заболевание, официально именуемое гепатитом А, ещё часто называют «болезнью Боткина».

Большое внимание Сергей Петрович уделял исследованиям мозга, который в ту пору вообще для учёных был тёмным лесом. Он был одним из первых в мире медиков, установивших взаимосвязь между мозгом и протеканием того или иного заболевания. Не имея ещё в ту пору нужных технических средств, он предвосхитил многие открытия – например, он заявлял о существовании в мозгу центров, отвечающих за такие явления, как потоотделение, тепловыделение, кроветворение, но лишь в следующем веке эти теории нашли научное подтверждение.

Боткин был одним из тех врачей и педагогов, которые обладали большим общественным темпераментом. Ему, совместно с Иваном Сеченовым, удалось добиться открытия первых женских врачебных курсов, дав возможность получать медицинское образование женщинам. Он избирался гласным в Петербургскую городскую думу, руководил либо входил в целый ряд медицинских комиссий и обществ. Боткин в числе первых забил тревогу по поводу кошмарной, всепроникающей антисанитарии среди городского простонародья, и начал попытки бороться с ней. Сергей Петрович водил дружбу со многими своими выдающимися современниками – Николай Некрасов даже посвятил ему одну из глав своей знаменитой поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

Сохранилось множество историй из медицинской практики выдающегося диагноста Сергея Петровича Боткина, отмечающих его талант. Так, однажды к нему обратился студент, жаловавшийся на боли в животе, которому не помогало ношение пузыря со льдом. Доктор быстро выяснил, что пациент ходил зимой в незастёгнутой шинели, и получил желудочный грипп – об этой болезни тогда и не слыхали, но интуитивно Боткин почувствовал её и дал нужные рекомендации.

Для Боткина не существовало важных и неважных пациентов. Он лично лечил самых разных людей – от нищего крестьянина до императора Александра II и императрицу Марию Фёдоровну. Боткин, близкий к царской семье, сумел «протолкнуть» целый ряд важных проектов, таких, как строительство бесплатных больниц. Русское здравоохранение стремительно стало догонять самые передовые страны. Боткин стал первым русским по национальности лейб-медиком императорского двора, и какое-то время ему пришлось бросить врачебную практику и преподавание, следуя за тяжело больной императрицей.

В 1877 году Боткину пришлось вновь отправиться на театр военных действий – началась очередная русско-турецкая война. Сергей Петрович по должности был главным медиком русской армии на Балканах, и его очень угнетало, что, вместо того, чтобы спасать жизни солдат и офицеров, ему приходилось оказывать врачебные услуги императору, его наследнику и великим князьям. Даже его старый товарищ Николай Пирогов, заведовавший фронтовыми госпиталями, теперь перед ним почти заискивал. Чтобы хоть как-то восполнить некомплект медицинских кадров в госпиталях, он, завершив осмотры августейших особ, садился на коня и отправлялся оперировать. Это было вопиющим нарушением этикета, но должность лейб-медика за ним сохранили.

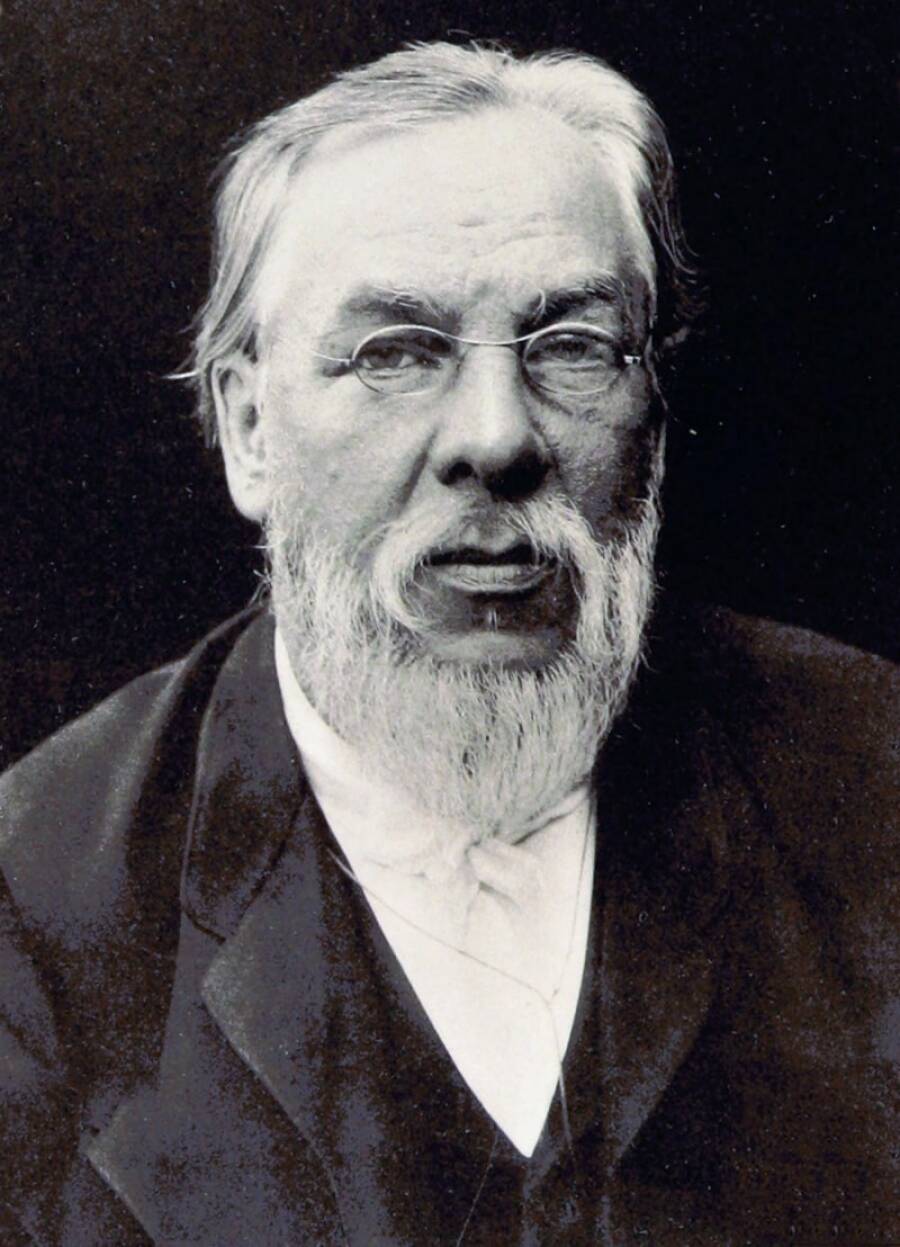

Сергей Петрович жил работой и на работе, почти не бывая дома, засыпая лишь на несколько часов, употребляя для тонизирования крепчайшие сигары и кофе. Организм учёного был сильно изношен, но, даже когда начались приступы удушья, он не стал перестраиваться – не умел и не хотел этот человек жить иначе. В 1889 году стенокардия стала совсем невыносимой, и Боткин всё же поехал на юг Франции, в город Ментона. Там он и скончался 12 (по новому стилю – 24) декабря 1889 года. Ему было всего пятьдесят семь лет.

Дело Сергея Петровича Боткина продолжили его многочисленные ученики, среди которых были и его сыновья. Если Пётр Сергеевич избрал себе стезю дипломата, был посланником России в Марокко и Португалии, то Сергей Сергеевич стал выдающимся врачом-бактериологом и терапевтом. Александр Сергеевич служил военным врачом на флоте, а Евгений Сергеевич сам стал лейб-медиком при семье последнего российского императора Николая II, и погиб вместе с ней в Екатеринбурге.

Именем Боткина названы улицы во многих городах, в том числе в Петербурге, Киеве, Могилёве, Ялте, Екатеринбурге, Иркутске. Ещё до революции в ряде городом открывались больницы, носящие имя легендарного врача, многие из них работают и сегодня. Существует даже совсем необычный топоним, названный, правда, не в честь непосредственно него, а по названию расположенной рядом улицы Боткина – Боткинское кладбище в Ташкенте. Первый памятник Боткину установили ещё в 1908 году в Петербурге, сегодня они есть ещё в нескольких местах, связанных с жизнью и научной деятельностью этого неординарного человека, заслуженно занявшего достойное место в пантеоне отечественной медицины.

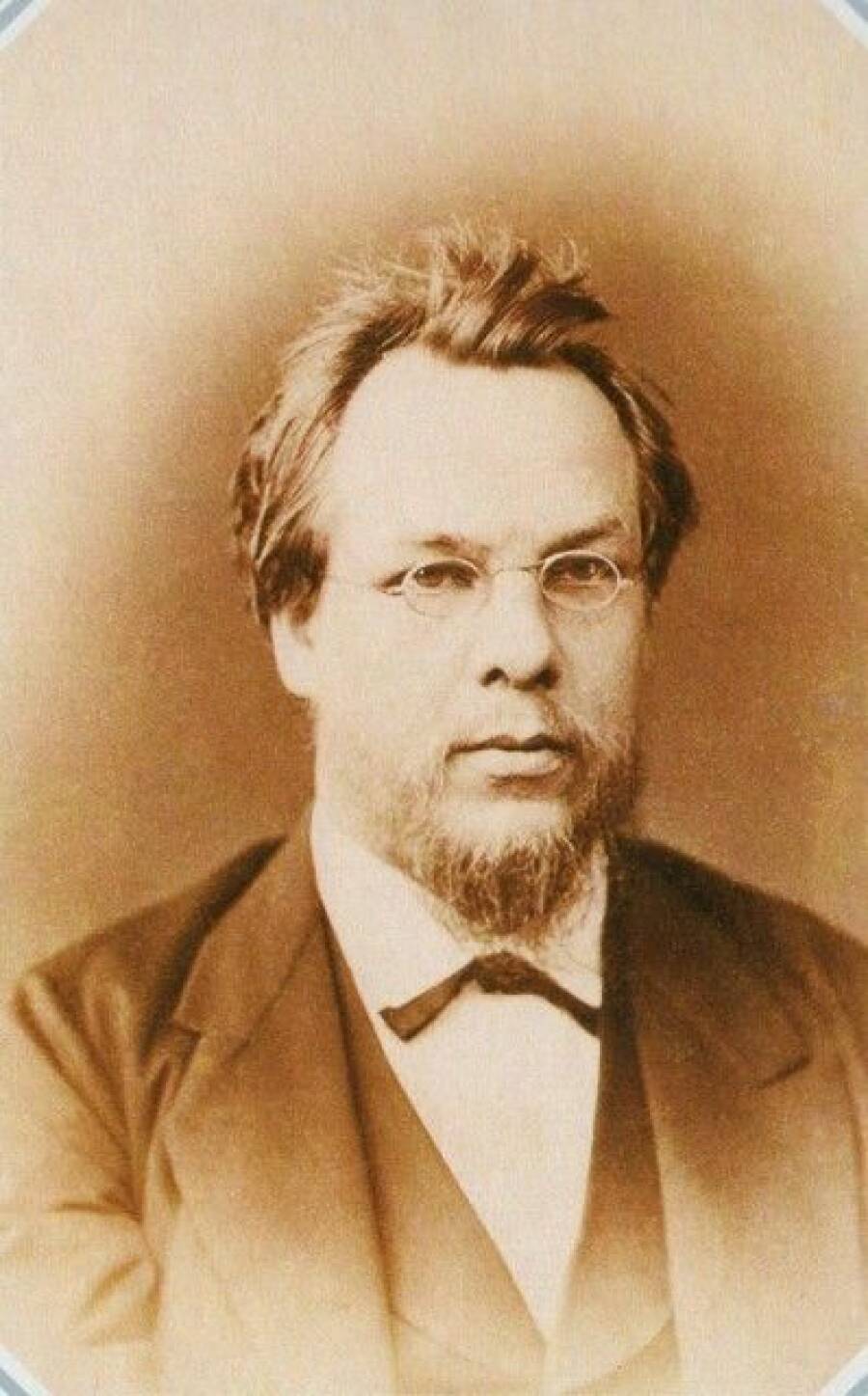

Обложка: Сергей Боткин. Источник: https://webpulse.imgsmail.ru/