Соколов Пётр

Пётр Фёдорович Соколов принадлежит к числу наиболее выдающихся русских художников первой половины XIX века. Его полные человечности портреты запечатлели для потомков десятки выдающихся современников Пушкина и самого поэта. Во многом именно благодаря Соколову мы знаем, как выглядели его друзья и недруги, как менялись моды высшего света в Александровскую и Николаевскую эпохи.

Детство и юность Петра Соколова

Пётр Соколов появился на свет в 1791 году в Москве, хотя до сих пор во многих справочниках указывается 1787 год. Это связано с ошибкой в выписке из метрической книги сообщения о смерти художника, и до того, как в начале 1960-х гг. ошибку исправили, она успела распространиться по многим изданиям. Отец мальчика был заядлым картёжником, однажды проигрался в пух и прах, и в 1800 году дом и имущество семьи Соколовых описали за долги. Мать с 9-летним Петей уехала в Санкт-Петербург.

Пользуясь покровительством знакомого ей статского советника А.Н. Пещурова, женщина пристроила сына в Императорскую академию художеств. Появившийся среди сверстников в оборванном платье Пётр тут же получил прозвище «Салопница», но несколько раз поколотил обидчиков и добился уважения. Основу рисовальной и живописной техники ему преподавали профессора А.Е. Егоров и В.К. Шебуев. Соколов постоянно числился в лучших учениках, особенно по работе с акварелью. В 1807 и 1808 гг. он получил малую и две большие серебряные медали, а в 1809 году за работу «Андромаха оплакивает убитого Гектора» удостоился малой золотой.

Тем не менее, при выпуске в 1810 году Соколов, представив картину на заданную тему об отъезде князя Дмитрия Донского на битву с Мамаем, не получил главную награду и лишился права за государственный счёт стажироваться в Италии. Он выпустился из академии свободным художником, вынужденным самостоятельно искать свой хлеб. Тот же Пещуров, что некогда пристроил Соколова в академию, организовал для молодого человека небольшое место в Государственном Земном банке, которым руководил.

Параллельно художник подрабатывал частными уроками и небольшими заказами, и через несколько лет смог составить себе хорошую репутацию. Рисовал он легко и быстро, нередко укладываясь в один сеанс, и вскоре, став зрелым мастером, брал за акварель от 50 до 100 рублей – серьёзную по тем временам сумму.

Творчество Петра Соколова

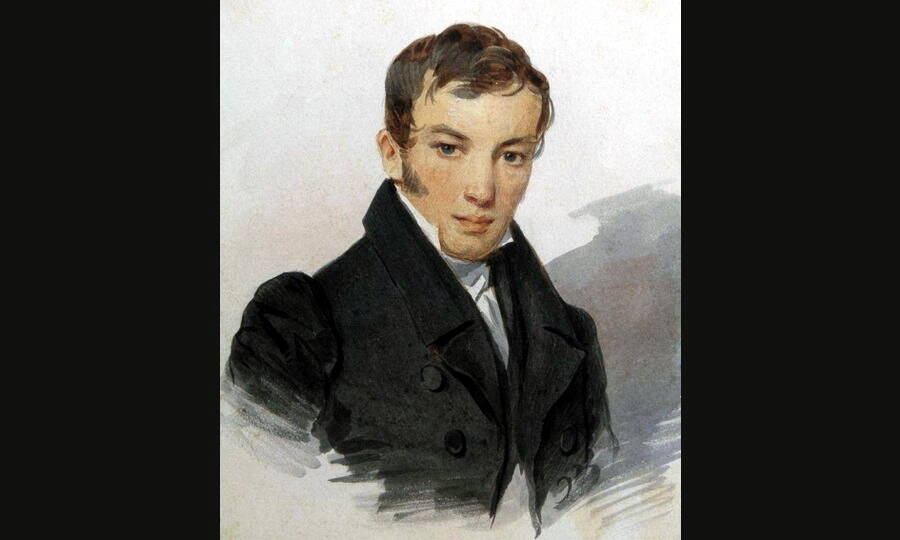

Внешне биография Соколова не выглядит богатой событиями. Жил он в Санкт-Петербурге, но часто наведывался в Москву, иногда выезжал заграницу. Его творческую эволюцию условно можно разбить на три этапа: ранний (1810-е гг.), зрелый (1820-е – середина 1830-х гг.) и поздний (середина 1830-х – 1840-е гг.) периоды. Первоначально Соколов предпочитал использовать чёрный итальянский карандаш и красно-коричневую сангину. Для большинства портретов его работы 1810-х гг. характерна мягкость линий, тональность оттенков, оригинальная штриховка, эффект воздушной среды.

В работах начала 1820-х гг. стали заметны значительные перемены в манере письма мастера. Он все явственнее выступал не как рисовальщик, а как живописец, на смену карандашу пришла акварель. Тогда выработался фирменный стиль картин Соколова: на рисунках его модели держатся непринуждённо и в тоже время несколько задумчиво, женские образы отличаются утончённостью и одухотворённостью, а мужские – благородством. В техническом отношении портреты стали близки к совершенству – тонкий контур, выполненный кистью, сочетается с прозрачным моделирующим тоном, интенсивными красочными пятнами, свободными и точными мазками, дорабатывающими объем лица.

В середине 1830-х гг. произошла ещё одна смена художественного направления творчества Соколова. Романтизм уступил место декоративности, бидермайеру. В портретах появились салонность и зачатки жанровости, холодность и ложная красивость, броские тона и некая поверхностность в трактовке образов. Одновременно художник искал баланс между индивидуализацией и типизацией, заметно обогатился предметный ряд, ранее почти отсутствующий.

Соколов пользовался фантастическим успехом в аристократической среде. Художник любил развлекать модель во время позирования беззаботной беседой, а потому время сеанса пролетало незаметно. Очередь к нему растягивалась на месяцы вперёд, он писал самые сливки общества империи, включая императора, его семью, иностранных принцев, гостивших в Петербурге, многих прочих знаменитостей. Доходы позволили художнику приобрести участок земли в столице и отстроить собственный двухэтажный дом, всегда полный гостей, держать собственных лошадей, арендовать дачу в Павловске, завести знакомства в высшем свете.

В 1839 году Соколова пожаловали званием академика. Сам художник скромно признавал: «Мои способности приняты публикой благосклонно». С середины 1830-х гг. он всё больше гостил в Москве, предпочитая её столичной сутолоке Петербурга, и считая, что северный климат подтачивает здоровье. В Москве Соколова так же с головой заваливали заказами. В 1842 году для «поправки здоровья» он отбыл на воды в Баден-Баден, а оттуда, по прохождении курса, в Париж, где создал галерею портретов местной аристократии. В 1846 году художник окончательно перебрался в Москву, как и прежде, продолжая интенсивно работать.

Семья и личная жизнь Петра Соколова

Пётр Соколов обвенчался в 1820 году с Юлией Павловной Брюлловой (1804–1877) – родной сестрой великого Карла Брюллова. В качестве свадебного подарка для Жюли, как художник называл свою избранницу, он написал её портрет с котёнком на руках, причём маслом, что делал крайне редко. Брак оказался счастливым. У супругов родилось трое сыновей. Все они пошли по стопам отца и стали академиками Императорской академии художеств.

Пётр Соколов (1821–1899) предпочитал зарисовки крестьянского и солдатского быта, но наибольшего признания добился как книжный иллюстратор. Павел Соколов (1826–1905) учился у Брюллова, его картину «Тройка» приобрёл император Александр II. Александр Соколов (1829–1913) примкнул к передвижникам, много у них выставлялся. Лучшие его работы хранятся в Русском музее и Третьяковской галерее.

Смерть и похороны Петра Соколова

В 1848 годку по приглашению графини Н.А. Орловой-Давыдовой художник гостил в её имении Мерчик в Харьковской губернии. Там он стал жертвой вспышки холеры. После жестоких мучений, перенесённых с великим мужеством, Пётр Фёдорович Соколов скончался 3 (15) августа 1848 года в возрасте 48 лет. Его похоронили на местном кладбище. До наших дней захоронение не сохранилось.

Известные работы Петра Соколова

Первые работы Соколова, выполненные в 1810-х гг. в академической манере, преимущественно в альбомах, сохранились далеко не полностью. К лучшим из них принадлежат портреты Е.Х. Пещуровой, А.А. Полторацкого, Е.Т. Разумовской. В 1820-х гг. художник выполнил множество прекрасных рисунков, среди которых выделяются портреты членов царской семьи – молодого императора Николая I, его сына Александра Николаевича, императрицы Александры Фёдоровны, великих княжон. Примечательны портреты князя П.А. Вяземского, где известный литератор изображён в домашнем халате, почтенной бывшей фрейлины двора Екатерины II Н.К. Загряжской, пленительных и неотразимых Е.К. Воронцовой и И.Г. Полетики.

С середины 1820-х до середины 1830-х гг. Соколов создал лучшие свои портреты. Великолепен датируемый 1830 годом «Портрет неизвестного в очках», на котором скептический взгляд умных глаз соседствует с ироничной усмешкой; запоминается образ скульптора П.К. Клодта, опирающегося рукой о голову лошади. Особое место в творчестве Соколова занимают портреты русских поэтов Золотого века А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, Д.В. Веневитинова, видных деятелей эпохи Д.Н. Блудова и Л.В. Дубельта, декабристов и их семейного круга. Все они имеют огромную иконографическую ценность.

На сегодняшний день Третьяковская галерея и Пушкинский музей могут похвастаться собранными по крупицам прекрасными подборками соколовских работ, но многие портреты его работы до сих пор разбросаны по частным коллекциям и по домам потомков дворянских семей. Общее число портретов, по оценкам специалистов, превышает 500, и на аукционах по сей день периодически появляются неизвестные работы мастера.

Значение творчества Петра Соколова

Петра Фёдоровича Соколова по праву можно считать зачинателем жанра акварельного портрета в России. По качеству исполнения его работы принадлежали к лучшим в Европе, а по широте охвата столичной элиты не имели себе равных. Он создал превосходные поэтические образы – правдивые, и в тоже время возвышенные. Художник творчески развил традиции миниатюры XVIII века, придал ей новое звучание. Сейчас мы наблюдаем необычайный всплеск интереса к произведениям Соколова. В 2003 и 2017 гг. в Москве прошли две крупные выставки, посвящённые творчеству художника, – в Пушкинском музее и Музее Тропинина, – на которых публика могла насладиться сотнями портретов работы этого прекрасного мастера.

Список наиболее известных картин Петра Соколова

Андромаха оплакивает убитого Гектора (1809)

Портрет А.А. Полторацкого (1814)

Портрет А.И. Барклая-де-Толли (1815)

Портрет Д.Н. Блудова (1815)

Портрет А.И. Тургенева (1816)

Портрет Е.Ф. Рюминой (1816)

Портрет А.П. Бакунина (1817)

Портрет Е.Б. Куракиной (1817)

Портрет Е.Т. Разумовской (1817)

Портрет М.А. Кикиной (1817)

Портрет С.Г. Волконского (1817)

Портрет С.С. Щербатовой (1818)

Портрет В.Д. Голицына (1819)

Портрет Е.Х. Пещуровой (1810-е гг.)

Портрет А.Л. Витберга (1820)

Портрет В.А. Жуковского (1820)

Портрет великого князя Николая Павловича (1820)

Портрет Е.Г. Чертковой (1820)

Портрет П.Г. Демидова (1820)

Портрет Ю.Ф. Адлерберга (1820)

Портрет А.П. Голицыной (1821)

Портрет великой княгини Александры Фёдоровны (1821)

Портрет Н.В. Строгановой (1821)

Портрет Н.К. Загряжской (1821)

Портрет Е.К. Воронцовой (1823)

Портрет Н.А. Зубовой (1824)

Портрет Н.М. Муравьева (1824)

Портрет П.А. Вяземского (1824)

Портрет А.А. Андро (1825)

Портрет великой княжны Марии Николаевны (1825)

Портрет Н.В. Строгановой (1825)

Портрет П.Е. Анненковой (1825)

Портрет А.В. Сенявиной (1826)

Портрет В.С. Голицына (1826)

Портрет М.Н. Волконской с сыном (1826)

Портрет Н.А. Самойлова (1826)

Портрет неизвестной (1826)

Портрет Д.В. Веневитинова (1827)

Портрет Е.Ф. Муравьевой (1827)

Портрет С.А. Бобринской (1827)

Портрет С.А. Урусовой (1827)

Портрет Ю.П. Соколовой, жены художника (1827)

Портрет великого князя Александра Николаевича в детские годы (1828)

Портрет Е.П. Бакуниной (1828)

Портрет неизвестной (1828)

Портрет А.И. Блока (1829)

Портрет императрицы Александры Фёдоровны и великой княжны Марии Николаевны (1829)

Портрет О.А. Орловой (1829)

Портрет О.П. Ферзен (1829)

Портрет А.Г. Демидова (1820-е гг.)

Портрет великого князя Константина Николаевича в детстве (1820-е гг.)

Портрет Д.Н. Свербеева (1820-е гг.)

Портрет Е.Д. Долгоруковой (1820-е гг.)

Портрет Е.Д. Кушелевой (1820-е гг.)

Портрет И.Г. Полетики (1820-е гг.)

Портрет Л.Т. Барановой (1820-е гг.)

Портрет М.Д. Гурьевой (1820-е гг.)

Портрет неизвестной в цветочном уборе (1820-е гг.)

Портрет неизвестной с ребёнком (1820-е гг.)

Портрет А.Н. Веневитиновой (1830)

Портрет И.Г. Кругликова (1830)

Портрет И.Д. Черткова (1830)

Портрет Л.И. Витгенштейн (1830)

Портрет М.Ю. Виельгорского (1830)

Портрет неизвестного в очках (1830)

Портрет С.В. Комаровской (1830)

Портрет А.С. Пушкина (1831)

Портрет В.С. Апраксина (1832)

Портрет В.Г. Строганова (1833)

Портрет Л.В. Дубельта (1834)

Портрет С.В. Трубецкого (1835)

Портрет А.О. Смирновой-Россет (1835)

Портрет П.И. Тизенгаузена (1835)

Портрет С.С. Хлюстина (1835)

Портрет С.Ф. Голицына (1835)

Портрет А.С. Пушкина (1836)

Портрет А.Ф. Львова (1836)

Портрет Л.А. Нарского (1836)

Портрет С.П. Ферзен в детстве (1836)

Портрет О.П. Ферзен (1837)

Портрет С.П. Апраксиной (1837)

Портрет А.Ф. Голицына (1838)

Портрет Е.М. Хитрово (1838)

Портрет К.П. Кампиони (1838)

Портрет Н.И. Голицыной (1838)

Портрет императрицы Александры Фёдоровны (1839)

Портрет М.П. Волконской (1839)

Портрет А.А. Бобринского (1830-е гг.)

Портрет А.А. Брюлловой (1830-е гг.)

Портрет А.А. и Е.А. Васильчиковых в детстве (1830-е гг.)

Портрет А.А. Орловой-Чесменской (1830-е гг.)

Портрет А.Г. Муравьевой (1830-е гг.)

Портрет А.Н. Пещурова (1830-е гг.)

Портрет В.С. Голицыной (1830-е гг.)

Портрет великой княгини Александры Фёдоровны (1830-е гг.)

Портрет девушки в красном платье (1830-е гг.)

Портрет Е.А. Остерман-Толстой (1830-е гг.)

Портрет Е.В. Мещерской (1830-е гг.)

Портрет Е.П. Раевской (1830-е гг.)

Портрет И.И. Вивьена де Шатобрена (1830-е гг.)

Портрет Л.А. Соллогуба (1830-е гг.)

Портрет М.Ф. Голицына (1830-е гг.)

Портрет Н.Г. Донауровой (1830-е гг.)

Портрет Н.Л. Соллогуб (1830-е гг.)

Портрет неизвестной в красном берете (1830-е гг.)

Портрет неизвестной в шубке (1830-е гг.)

Портрет О.И. Сенковского (1830-е гг.)

Портрет П.К. Клодта (1830-е гг.)

Портрет С.В. Трубецкого (1830-е гг.)

Портрет С.Д. Васильчиковой (1830-е гг.)

Портрет С.Л. Шуваловой (1830-е г.)

Портрет А.П. Голицыной (1840)

Портрет М.Ю. Виельгорского (1840)

Портрет неизвестной дамы (1840)

Портрет Ф.А. Резвой (1840)

Портрет А.Д. и Л.Д. Блудовых (1843)

Портрет неизвестной (1843)

Портрет Полины Виардо (1844)

Портрет В.Д. Олсуфьева (1846)

Портрет Е.В. Васильевой (1846)

Портрет А.В. Вельяшева (1847)

Портрет А.Л. Штиглица (1847)

Портрет А.Ф. Голицына-Прозоровского (1847)

Портрет Г.И. Черткова (1847)

Портрет Е.В. Сухово-Кобылиной (1847)

Портрет М.А. Голицыной (1847)

Портрет М.А. Пальчиковой (1847)

Портрет М.И. Леонтьева (1847)

Портрет О.А. Голицыной (1847)

Портрет П.Н. Рюминой (1847)

Портрет С.Ф. Голицына (1847)

Портрет Е.И. Менгден (1848)

Портрет неизвестной с ребёнком (Портрет М.В. Столыпиной с сыном) (1848)

Портрет А.А. Голицыной (1840-е гг.)

Портрет А.С. Глинки-Мавриной (1840-е гг.)

Портрет В.А. Голицыной (1840-е гг.)

Портрет В.В. Кочубея (1840-е гг.)

Портрет неизвестной (1840-е гг.)

Портрет Ю.Ф. Куракиной (1840-е гг.)