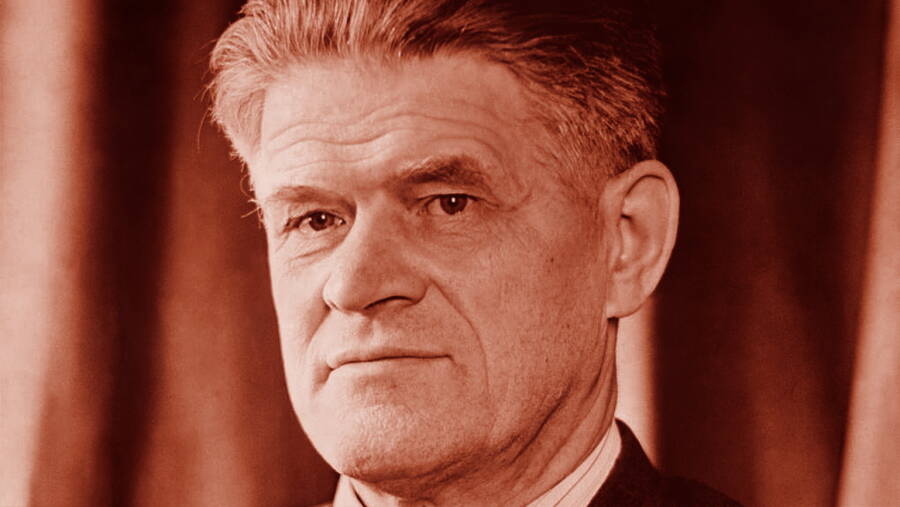

Черенков Павел

Павел Черенков – один из самых ярких представителей советской физической школы. Открытие эффекта свечения, вызываемого заряженной частицей, несущейся со сверхзвуковой скоростью, впоследствии названного его именем, и выявление причин этого свечения позволило совершить прорыв в области физики высоких энергий. Вместе с Игорем Таммом и Ильёй Франком Павел Черенков стал одним из первых советских физиков, удостоенных Нобелевской премии.

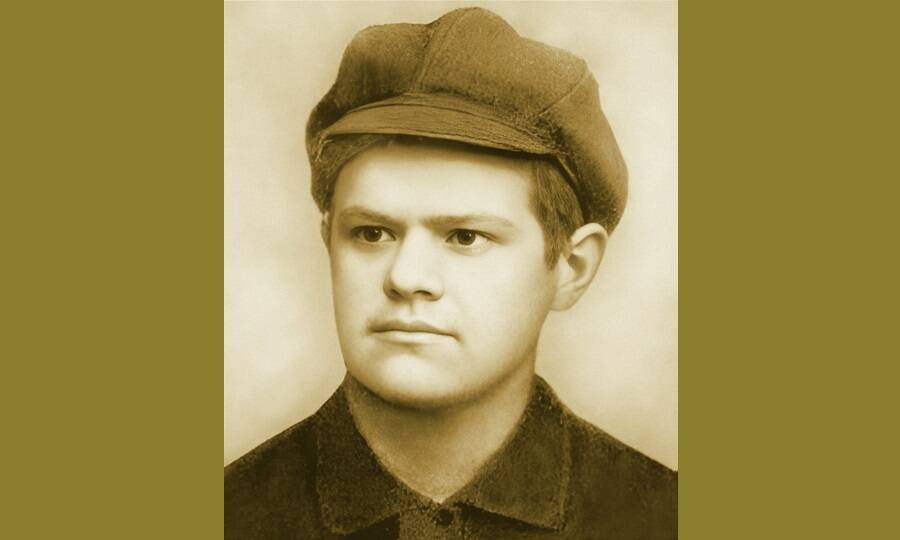

Детство и юность Павла Черенкова

Павел Алексеевич Черенков родился 15 (28) июля 1904 года в деревне Новая Чигла Бобровского уезда Воронежской губернии в крестьянской семье. Мать будущего физика Мария Павловна Прыткова умерла, когда ему было два года. Отец Алексей Егорович Черенков вёл скромное хозяйство, а девять детей от двух браков, по мере возможности, помогали ему. Павел с 13 лет тоже трудился подсобным рабочим, имея к тому моменту за спиной лишь два класса начальной школы.

Только в 1920 году в Новой Чигле открылась средняя школа, и пытливый юноша возобновил обучение, подрабатывая после уроков в продуктовой лавке. Кардинальная реформа всей системы образования начала 1920-х гг. позволила Черенкову в 1924 году по «крестьянской квоте» поступить на педагогический факультет Воронежского университета.

Образование Павла Черенкова

С 1924 по 1928 гг. Черенков изучал физику и математику в Воронеже. По окончании университета его направили по распределению учителем в вечернюю школу в Козлов (ныне Мичуринск), небольшой городок Тамбовской области. Возможно, Павел Алексеевич так и проработал бы всю жизнь преподавателем математики, если бы не особенности советской образовательной политики того времени.

Отказ от системы научных званий и наличие государственных программ по массовому продвижению в науку «трудового элемента» в 1930 году позволили Черенкову поступить в качестве аспиранта в Физико-математический институт при Академии наук СССР в Ленинграде. По тогдашним воззрениям в задачи аспиранта входило не написание диссертации, а практическая помощь состоявшемуся учёному в лаборатории или научном центре.

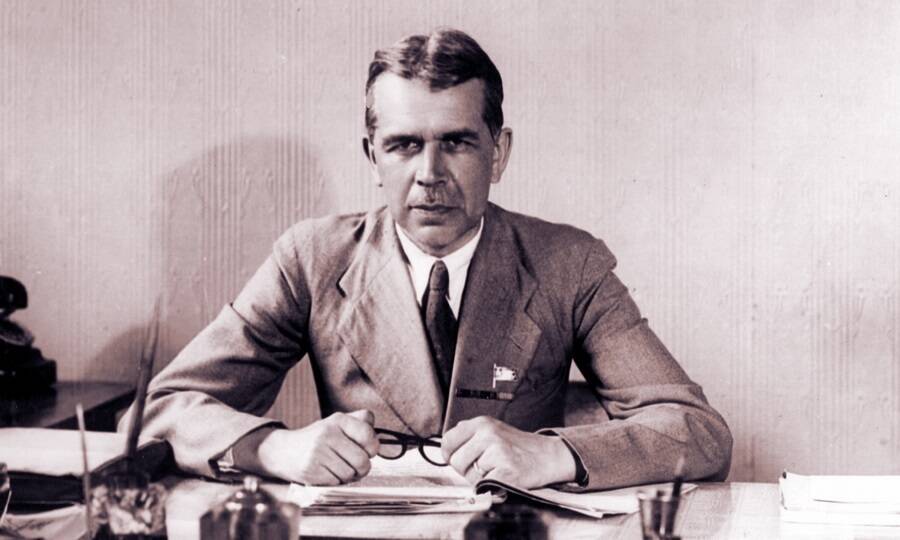

Научная деятельность Павла Черенкова

Это была эпоха великих озарений Эйнштейна и поразительных открытий в квантовой физике. Молодые советские учёные Л.Д. Ландау, И.Е. Тамм, Я.И. Френкель, В.А. Фок, Г.А. Гамов делали уверенные шаги в направлении великих свершений. Начало пути в науку совпало для Черенкова с эпохой, когда всё казалось возможным. Однако, несмотря на громкое название, Физико-математический институт при Академии наук СССР, куда он устроился, не принадлежал к числу ведущих. Лишь с приходом в 1932 году С.И. Вавилова ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Особый интерес новый директор проявлял к физике атомного ядра и теории Эйнштейна. После невозвращения в Россию ведущего специалиста института по ядерной физике Г.А. Гамова Вавилов решил сам возглавить лабораторию и привлечь к опытам желающих сотрудников. Это был поворотный момент в биографии Черенкова: он стал участником важнейших экспериментов. Одним из вопросов, стоящих на повестке дня, было изучение растворов солей урана, находящихся под воздействием гамма-лучей. Черенков обратил внимание на слабое фоновое голубое свечение, отличное от люминесценции.

В докладах Академии наук в 1934 году вышли две статьи – Черенкова и Вавилова – с описанием необычного феномена. Поначалу эти сообщения научный мир воспринял настороженно: физики неоднократно становились свидетелями ложных открытий в этой области вследствие некорректных экспериментов и вольных интерпретаций, поэтому раздавались шутки про «спиритизм» и «охоту за приведениями». Признания пришлось ждать несколько лет.

В 1934 году советская образовательная система вернулась к более традиционным формам, и от аспирантов вновь стали требовать подтверждения квалификации. В 1935 году Черенков защитил кандидатскую, а в 1940 году – докторскую диссертации. Одновременно на основе нескольких институтов в Москве образован Физический институт Академии наук (ФИАН) – главный отраслевой научный центр страны. Черенков стал его сотрудником.

В научной сфере Черенкова по-прежнему превалировал открытый им феномен, он упорно продолжал работу в этой области. В 1936 году в результате дополнительных наблюдений выяснилось, что голубое свечение испускается строго вперёд относительно гамма-лучей и образует световой конус. Это послужило ключевым фактором для И.М. Франка и И.Е. Тамма в построении теории, давшей объяснение голубому свечению, известному с тех пор, как излучение Черенкова или эффект Черенкова–Вавилова. Выяснилось, что свечение вызывается летящими со скоростью выше скорости света электронами, выбитыми гамма-лучами. Такое явление возможно в средах, отличных от вакуума, потому что свет в них значительно замедляется.

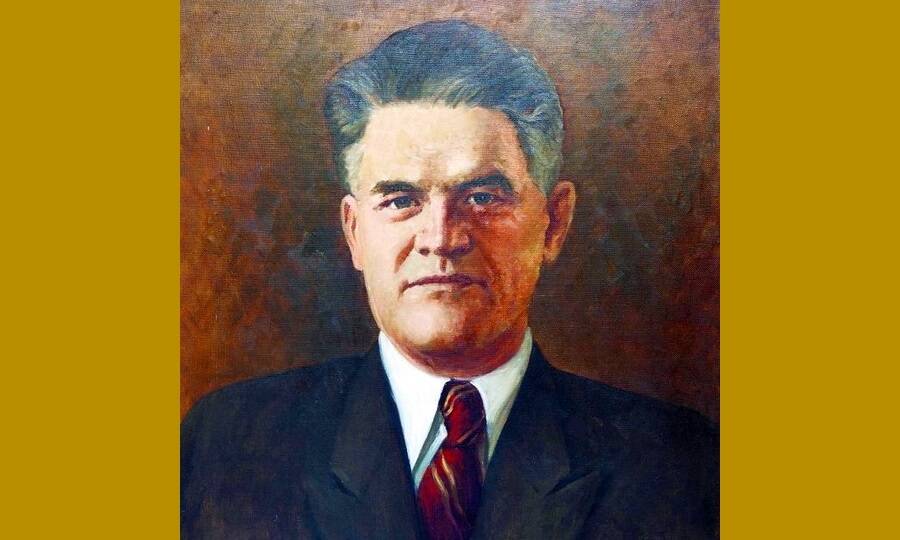

За своё открытие Черенков в 1946 году получил в соавторстве с С.Н. Вавиловым, И.Е. Таммом и И.М. Франком Сталинскую премию I степени, а в 1958 году разделил с двумя последними и Нобелевскую премию.

В годы Великой Отечественной войны учёный работал над акустическими системами для ПВО. Постоянным местом работы Черенкова оставался Отдел физики высоких энергий в филиале ФИАН в подмосковном Троицке. Кроме того, с 1944 года он читал лекции в Московском энергетическом институте, а с 1951 года – в Московском инженерно-физическом институте, с 1959 года руководил лабораторией ФИАН. С 1946 по 1958 гг. он помогал В.И. Векслеру в разработке синхротрона и бетатрона – ускорителей частиц.

В 1960-х гг. основным направлением исследовательской деятельности Черенкова стало изучение фотораспада гелия и фотопродукция внутриатомных частиц. В 1964 году учёного избрали членом-корреспондентом, а в 1970 году – академиком АН СССР. В 1970-е гг. он нередко представлял страну на международном уровне – в Советском комитете ОБСЕ и на конференциях Пагуошского движения учёных, посвящённых проблемам контроля над ядерным оружием.

Семья и личная жизнь Павла Черенкова

С будущей женой учёный познакомился в 1930 году во время учительства в Козлове. Молодая учительница русского языка и литературы Мария Алексеевна Путинцева, дочь известного воронежского краеведа профессора А.М. Путинцева, так же попала в Козлов по распределению. В том же году молодые люди переехали в Ленинград и 31 апреля 1931 года поженились. В это время их родители находились под арестом: отец Павла как «кулак» и «эсер», отец Марии – как «антисоветчик» и «контрреволюционер». Однако этот пятно в анкете, к счастью, никак не отразилось на научной карьере перспективного физика.

Долгие годы семья Черенковых жила в весьма стеснённых условиях в коммуналке, и только в 1962 году нобелевскому лауреату выделили просторную отдельную квартиру. Дети Черенкова пошли по его стопам: дочь Елена стала кандидатом физико-математических наук, работала в лаборатории элементарных частиц, сын Алексей стал сотрудником Вычислительного центра Академии наук, где занимался проблемами, связанными с теорией игр и теорией вероятностей.

Смерть и похороны Павла Черенкова

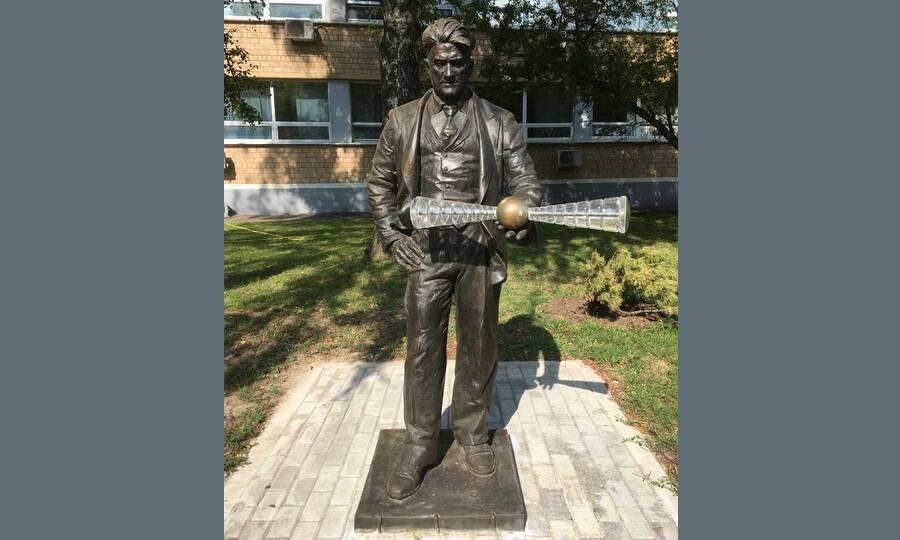

Учёный очень тяжело переживал смерть жены, умершей в 1978 году. Последнее десятилетие Павел Алексеевич вёл уединённый, и даже замкнутый образ жизни. Он скончался от последствий перенесённой желтухи 6 января 1990 года в возрасте 84 лет. Академика Черенкова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. На надмогильном памятнике изображено главное открытие его жизни – иллюстрация эффекта Черенкова.

Вклад Павла Черенкова в науку

Открытие излучения Черенкова нашло широкое применение в современной науке, особенно после создания им в 1940-х гг. счётчиков (детекторов) Черенкова, умеющих измерять скорость единичных высокоскоростных частиц, образующихся в космических лучах и атомных ускорителях.

С помощью данного счётчика можно было регистрировать информацию не только о скорости частицы, но и о её массе и энергии. Тип черенковского счётчика применялся при открытии антипротона в 1955 году. Широко применяется счётчик и в наши дни – в ядерной физике, физике высоких энергий, астрономии.

Награды и премии Павла Черенкова

За свои заслуги перед наукой в 1984 году Павел Алексеевич Черенков был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а также награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, несколькими медалями. В 1946 году учёный получил Сталинскую премию I степени, в 1958 году – Нобелевскую премию, в 1977 году – Государственную премию. В 1985 году по совокупности заслуг его избрали иностранным членом Национальной академии наук США.