Склифосовский Николай

Николай Склифосовский. Человек и институт.

Имя Николая Склифосовского сейчас известно в первую очередь по Научно-исследовательскому институту скорой помощи в Москве, названном в честь него, а также по фразе «Короче, Склифосовский» из популярной комедии «Кавказская пленница». Но далеко не все знают заслуги этого врача перед отечественной медициной, а они между тем весьма велики.

Николай Васильевич родился 25 марта (по новому стилю – 6 апреля) 1836 года на хуторе Карантин Тираспольского уезда Херсонской губернии – теперь это посёлок Дзержинское в Дубоссарском районе Приднестровской республики. Его отец был небогатым помещиком. Денег в многодетной семье постоянно не хватало. Когда на юге Российской империи стала свирепствовать холера, глава семьи решил отдать младших детей в приют в Одессе. Мера, как показала жизнь, была не лишней – ведь Василий Склифосовский вскоре умер от этой заразы, косившей тогда людей сотнями.

Когда пришло время, Склифосовский поступил в Одесскую мужскую гимназию № 2. Ещё во время учёбы он решил стать врачом. В 1854 году он окончил гимназию с серебряной медалью и уехал в Москву, где поступил на медицинский факультет Московского университета. И вскоре состоялось судьбоносное знакомство с выдающимся хирургом Фёдором Ивановичем Иноземцевым, первым русским врачом, выполнившим операцию с применением наркоза, а также создателем капель, широко применявшихся при желудочно-кишечных заболеваниях.

Может показаться забавным, но будущий выдающийся врач на своей первой операции упал в обморок при виде крови. Но желание стать медиком это не отбило. Живя в крайне стеснённых условиях, едва ли не впроголодь, он всё свободное время посвящал занятиям. Работая до изнеможения на операциях и в палатах, он шёл затем изучать научные труды. В итоге в один прекрасный день его вновь пришлось выводить из состояния обморока, когда Николай Васильевич сильно переработался.

В 1859 году учёба завершилась, и Склифосовский возвращается в Одессу, где начинает работать ординатором в хирургическом отделении городской больницы. Он быстро приобретает известность и уважение среди коллег и населения. До высоких должностей Николай Васильевич, что интересно, совсем не был охочим – он даже отказался от должности главного врача.

В 1866 году Склифосовский поехал в Европу перенимать передовой медицинский опыт. Он побывал в Германии, Франции, Великобритании, познакомившись с ведущими европейскими хирургическими школами. Вернувшись в Одессу, он продолжил лечить больных в городской больнице. В 1870 году он получает предложение стать профессором кафедры хирургии медицинского факультета Киевского университета.

Большой интерес Склифосовский испытывал к военно-полевой хирургии, посещая театры военных действий, проводя операции, изучая организацию госпиталей. В составе прусской армии он был военным хирургом во время австро-прусской и франко-прусской войн, сербско-турецкой войны 1876 года, русско-турецкой войны 1887-1878 годов. Впоследствии полученные знания и опыт вылились в коренное совершенствование полевой хирургии в русской армии и многочисленные труды на эту тему. Отсюда же и его знаменитый способ соединения костей при ложных суставах, получивший название «замка Склифосовского», или «русского замка».

В 1871 году Склифосовский переезжает в Санкт-Петербург, где становится преподавателем Военно-медицинской академии. С 1880 года он заведовал кафедрой хирургии в Московском университете. Именно петербургский и московский периоды его жизни – золотые годы его научно-исследовательской деятельности. Перу Склифосовского принадлежит в общей сложности более 110 научных работ, практически каждая из которых стала в своё время событием в отечественном и международном медицинских сообществах.

Склифосовский внёс огромный вклад в развитие ряда медицинских дисциплин, например, стоматологию и челюстно-лицевую хирургию, внедрив их в качестве отдельных дисциплин в высших учебных заведениях, начав применение кокаинового наркоза, разработав несколько специальных средств для проведения операций. Склифосовскому же принадлежит первая в нашей стране успешная операция больного, страдающего от рака пищевода.

Большое внимание Склифосовский уделял гигиене – в своей клинике он требовал от всех присутствующих носить чистые халаты, мыть и обеззараживать руки и инструменты – сейчас такие простые вещи могут показаться странным, но в ту пору далеко не все даже признанные светила медицины следовали им. Совместно с Николаем Пироговым, его можно считать первопроходцем в деле антисептики и асептики, благодаря чему число летальных послеоперационных исходов удалось значительно снизить. Насаждать же гигиену пришлось, ломая сопротивление многих врачей, но сделать это всё же удалось.

Склифосовский, как и другие передовые врачи второй половины XIX века, поддержал инициативу своих коллег Сергея Петровича Боткина и Ивана Николаевича Сеченова по созданию специализированные учебных заведений по подготовке женщин-медиков. А во время русско-турецкой войны он даже возглавил группу женщин-хирургов, успешно работавшей в госпиталях.

Склифосовский относился к лучшему типу врачей, которые рассматривали свою работу не как средство зарабатывания денег, а как служение обществу. В том числе и поэтому он пользовал простых людей, не имеющих средств, чтобы обратиться к врачу с частной практикой. Одним из главных дел его жизни стал Клинический городок Московского университета на Девичьем поле. Склифосовскому удалось собрать крупную сумму пожертвований, и создать огромный комплекс с рядом клиник. В них продолжали работать его многочисленные ученики, внесшие огромный вклад в развитие российской хирургии.

Личная жизнь Склифосовского, несмотря на большой авторитет, успехи в научной и преподавательской деятельностью, была очень нелёгкой. Его первая жена умерла от тифа двадцати четырёх лет от роду, оставив его с тремя детьми. Вторая жена родила ему ещё несколько детей, большая часть из которых умерла во младенчестве или юношестве. Особенно трагичной была судьба Владимира Склифосовского, связавшегося с террористической группой, желавшей убить полтавского губернатора, друга семьи. Якобы не желая совершать это, он покончил с собой. Впрочем, по мнению других, на самом деле он просто умер от туберкулёза по пути на лечение. Другой его сын, Николай Николаевич, стал офицером, командовал полком и сгинул на русско-японской войне. Словно злой рок витал над семьёй Склифосовского, даже после его смерти. Его вдова и старшая дочь были убиты в своём поместье махновцами, а сын Александр погиб в Гражданскую войну. Фактически единственная прожившая долгую и счастливую жизнь дочь Ольга вышла замуж за ассистента своего отца Михаила Яковлева, и дожила до 1960 года.

Сам же Николай Склифосовский скончался от последствий перенесённого инсульта в своём имении Яковцы под Полтавой 30 ноября (по новому стилю – 13 декабря) 1904 года. Похоронен он Яковцах, которые сегодня являются пригородом Полтавы.

Именем Склифосовского назван известный Научно-исследовательский институт скорой помощи, а также Институт клинической медицины 1-го Московского государственного медицинского института имени И. М. Сеченова. Памятники ему стоят в Москве и Полтаве.

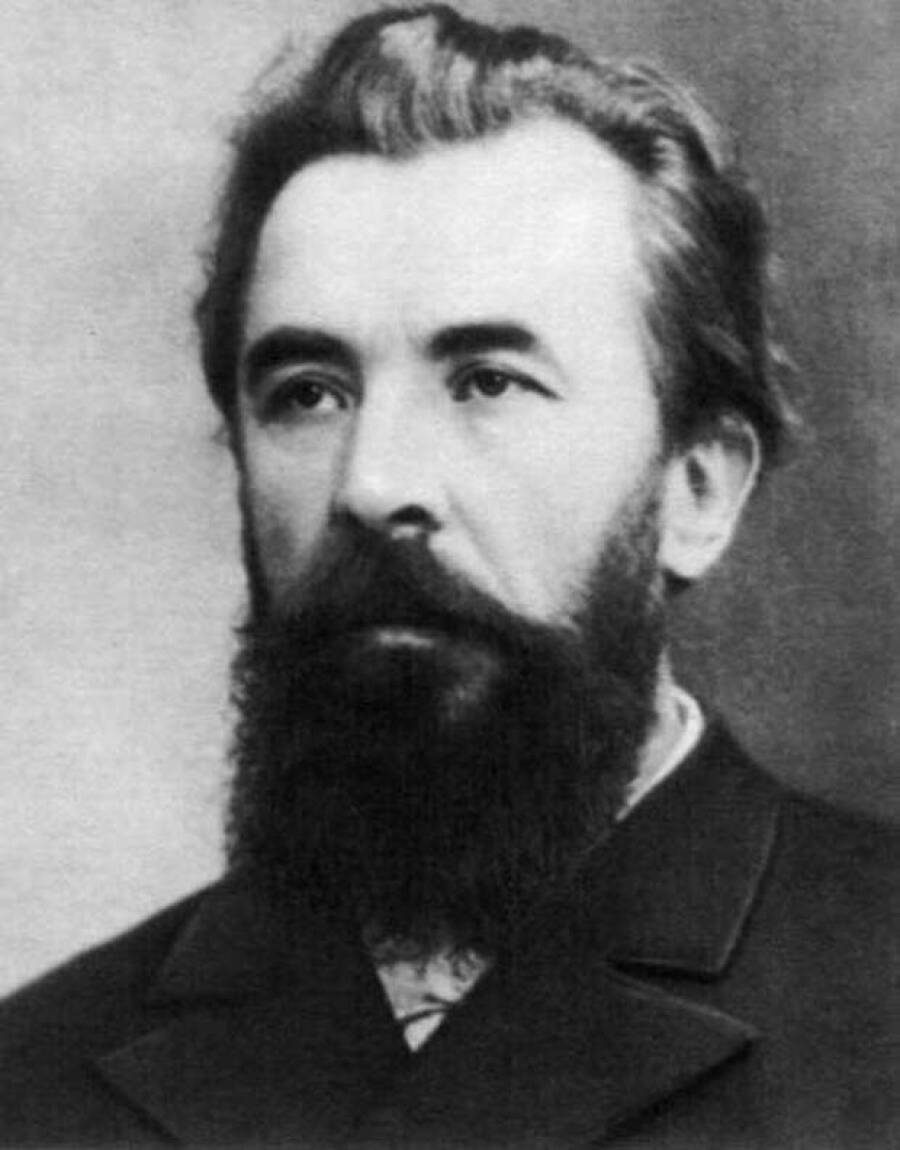

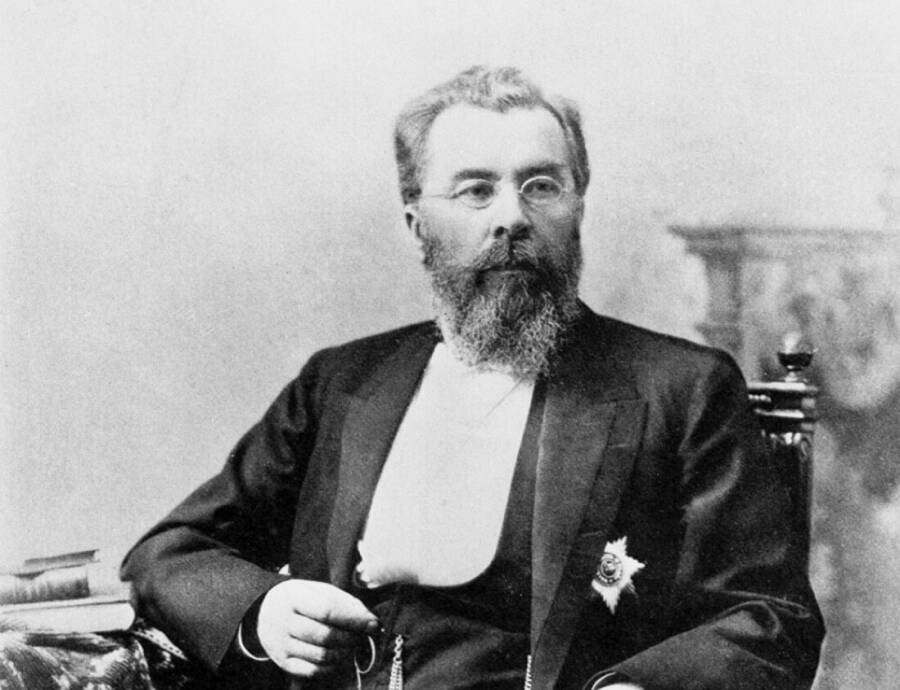

Обложка: Николай Склифосовский. Источник: https://www.calend.ru/

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Кунерсдорфское сражение. Памятные даты военной истории России

Галицийская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День погибших в Первой мировой войне. Памятные даты военной истории России