Аничков Николай

Николай Аничков. Борец с патологиями.

Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге за свою многолетнюю историю знала множество выдающихся учёных, работавших в её стенах. Некоторые из них стали поистине легендами в медицинской сфере. К таким людям относится Николай Николаевич Аничков – один из выдающихся отечественных патологов, чьи достижения получили широкое признание далеко за пределами нашей страны.

Николай Николаевич – представитель старинного дворянского рода, чьи основатели осели на Руси ещё при Иване Калите. Его отец был видным государственным деятелем Российской империи, товарищем министра народного просвещения, членом Государственного Совета, дослужившийся до чина 2-го класса согласно Табели о рангах – действительного тайного советника.

Мальчик рано проявил склонность к наукам и нечастое для детства усердие в их постижении. В 1903 году он с отличием оканчивает одну из самых престижных учебных заведений столицы – 3-ю Санкт-Петербургскую гимназию. Её когда-то оканчивали такие выдающиеся люди, как публицисты Дмитрий Писарев и Дмитрий Мережковский, политик Владимир Набоков (отец известного писатели), экономист Пётр Струве.

Со своими способностями Аничков мог бы добиться успеха во многих сферах, но он выбрал медицину, и вскоре после окончания гимназии успешно поступает в Военно-медицинскую академию. Там его увлекла сначала бактериология, а затем и патологическая анатомия. Свою первую научную работу – о термофильных бактериях, размножающихся в кишечнике – он выполнил на втором курсе. Его любимым учителем стал выдающийся русский гистолог и эмбрионолог Александр Александрович Максимов. В 1909 году Аничков с отличием окончил академию, и по приглашению Максимова стал врачом при возглавляемой им кафедре патологической анатомии.

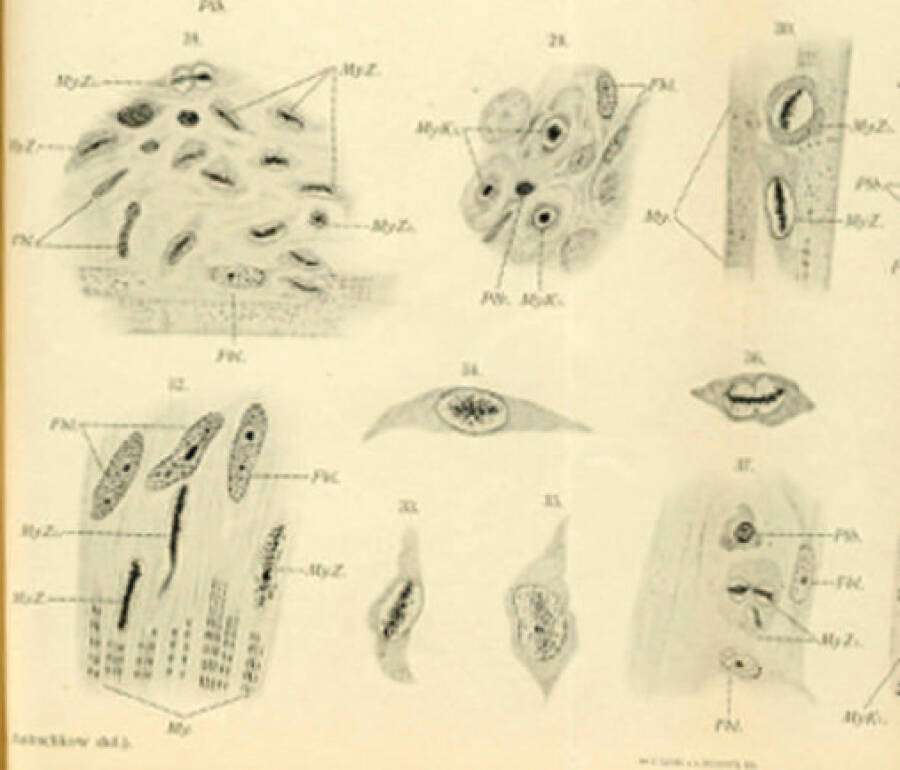

Аничков успешно защитил докторскую диссертацию, темой которой стали воспалительные изменения миокарда. Путём опытов на животных ему удалось доказать, что при попадании в толщу миокарда инородных тел возникает особая ткань с клетками, обладающими крупным овальным ядром. И, хотя исследования миокарда начались задолго до Аничкова, но молодой учёный стал первым, кто чётко описал миоциты в сердечны мышцах. И уж совсем нечасто бывает так, чтобы именем открывателя назвали те или иные биологические объекты – но и сегодня эти клетки в медицинских энциклопедиях называют «миоцитами Аничкова». В 1912 году Аничков блестяще защитил диссертацию, которая к тому же была удостоена премии от Общества русскихх врачей.

В те же годы Аничков заинтересовался атеросклерозом и связанными с ним патологиями. Это и сегодня одна из самых распространённых причин смерти, обгоняющая даже онкологические заболевания. В те годы между ведущими мировыми патологами шла оживлённая дискуссия о происхождении атеросклероза и о методах его лечения. Что только не предполагали учёные – и что это воспаление в артерии, и что это результат распада животных белков в кишечнике, и многих другие версии. Даже великий Илья Ильич Мечников ошибся в этом вопросе, также являясь сторонником «белковой» теории происхождения атеросклероза.

Аничков одним из первых встал на верный путь, предположив, что на самом деле это результат вредного влияния жировых веществ, и прежде всего холестерина. Совместно со своим коллегой Семёнов Сергеевичем Халатовым в 1912 году он поставил опыты по кормлению кроликов чистым холестерином. Результатом стала фиксация патологических изменений в аорте подопытных животных, сходных с изменениями, характерных для больных атеросклерозом людей. Результаты исследований были опубликованы в иностранных журналах, и стали настоящей научной сенсацией. Многие годы позже исследователи атеросклероза во всём мире с восторгом говорили о революционности идей Аничкова, сравнивая их с открытиями Лавуазье, Гарвея или Коха.

Вскоре талантливого учёного пригласили на стажировку в Германию, где он около полутора лет проработал в Институте патологии Фрейбургского университета. В мае 1914 года Аничков поехал в Швейцарию, а затем в Италию, что, вероятно, спасло его от интернирования в Германии в связи с начавшейся вскоре Первой мировой войной. Он возвращается в Россию и, как выпускник Военно-медицинской академии, был призван на службу и направлен на фронт.

В годы войны Аничков был старшим врачом на 231-м полевом военно-санитарном поезде. Помимо оперирования и обработки раненых, он большое внимание уделял разработке хозяйственных вопросов функционирования подвижного медицинского учреждения. Обобщив свой опыт, в 1915 году он опубликовал свою известную статью «К вопросу об устройстве военно-санитарного поезда». Во время войны он сумел даже получить звание приват-доцента своей академии. Но грянула Февральская революция, и в условиях распада армии Аничков, видя всё меньше смысла в строевой службе, стал добиваться перевода в Петроград, в Военно-медицинскую академию. С июня 1917 года он работал в резерве Петроградского военно-окружного санитарного управления, а месяцем позже стал прозектором в своей академии.

После Октябрьской революции большая часть профессорско-преподавательского состава Военно-медицинской академии приняла новую власть. Но медиков в городе не хватало, и Аничков был вынужден работать по совместительству в больницах и даже побыл главным врачом лепрозория. С осени 1919 года Аничков работал на кафедре общей патологии. Большое внимание он уделял практическому и демонстрационному аспекту учебного процесса, активно внедрял в лекционный курс демонстрацию опытов, став одним из первопроходцев в отечественном медицинском образовании.

После окончания Гражданской войны и установления дипломатических отношений с Германией Аничков вновь посетил немецкие университеты. Здесь он окончательно уверился в том, что в Советской России нужно создавать массовую отечественную школу патофизиологии. Вернувшись в Петроград, он с жаром приступил к созданию первого отечественного учебника по этой медицинской дисциплине, который вышел в 1928 году и ещё к тому же стал одним из первых советских учебников для будущих врачей вообще. В 1920-1940-е годы Аничков без преувеличения создал патофизиологическую школу, которая не просто вела большую научную работу – она вышла на передовые рубежи, заняв приоритетные позиции в мировой науке. 8 его учеником стали академиками Академии медицинских наук СССР, более 30 – профессорами.

Одновременно ещё в 1920 году Аничков стал заведующим отделом патологической анатомии Института экспериментальной медицины. Помимо подопытных животных, исследования здесь велись на патологанатомическом материале. Здесь под его руководством исследовались возрастные патологии, проводились опыты по экспериментальному атеросклерозу. Здесь же было положено начало изучению патологии гипертонической болезни, кишечных заболеваний, туберкулёза, проказы, бруцеллёза, брюшного тифа. Всё это проводилось в условиях хронической нехватки квалифицированных кадров, при слабой материально-технической базе, в стеснённых условиях. Но достигнутые тогда результаты позволили значительно продвинуться по ряду научных направлений, задав перспективы исследований на десятки лет вперёд.

Аничков пользовался большим уважением не только в отечественном научном сообществе, но и в сообществах медиков других стран – Германии, Швеции, Японии. На проходивший I Всероссийский съезд патологов он пригласил выдающихся немецких коллег Людвига Ашоффа и Отто Любарша, которые были в восторге от поставленной в Институте работы и от спектра научных проблем, разрабатывавшихся его специалистами. И впоследствии многие выдающиеся учёные из разных стран мира считали за честь побывать в ленинградских лабораториях Аничкова. В 1937 году его даже хотели выдвинуть на Нобелевскую премию, но обстановку в ту пору в Европе была такая, что международные научные контакты были очень затруднены.

Но заслуги Николая Николаевича были оценены на Родине ещё в 1930-е годы. В 1934 году ему, как профессору Военно-медицинской академии, было присвоено звание дивизионного врача, а в 1938 году – корпусного врача. 22 февраля 1938 года он был удостоен первого своего ордена – Красной Звезды, а 7 декабря 1940 года получил орден Трудового Красного Знамени. В 1939 году его избрали академиком Академии наук СССР.

С началом Великой Отечественной войны вся работа Аничкова и его коллег встала на военные рельсы. Он стал консультантом Военно-санитарного управления Северного фронта, а позднее вошёл в состав Совета Главного военно-санитарного управления Красной Армии. С другими патологоанатомами он исследовал тела умерших в ленинградских госпиталях. Под его руководством начались экспериментальные исследования инфицированных ранений, патологию прободного перитонита. В сентябре 1941 года Аничков был эвакуирован из осаждённого гитлеровцами Ленинграда, и продолжил свои изыскания сначала в Куйбышев, а затем в Самарканд. Работая в глубоком тылу, он консультировал врачей в эвакогоспиталях, проводил научные конференции, не раз выезжал в Москву. За время войны он опубликовал ряд научных работ, а в 1943 году создал Самаркандское общество патологов. В 1942 году ему была присуждена Сталинская премия, а в 1944 году он стал академиком только что созданной Академии медицинских наук СССР.

Весной 1944 года Аничков вернулся в освобождённый от блокады Ленинград. В одном лице он совмещал должности заведующего патологическим отделом Института экспериментальной медицины, заведующего научным отделом Военно-медицинской академии. Но в 1946 году его единогласно избрали президентом Академии медицинских наук СССР, и учёный был вынужден переехать в Москву. На время его руководства важнейшим медицинским научным объединением пришлось решение трудных вопросов – отлаживанию подготовки научных кадров, перевод академических институтов на разработку важнейших для здравоохранения страны научных проблем. Были сформированы новые отделения Академии, Ленинградское бюро. Академия объединила под своим руководством 25 научно-исследовательских институтов, нарастила объёмы издательской деятельности.

Но Николай Николаевич был уже далеко не юноша, и чем дальше, тем труднее приходилось ему руководить столь крупным объединением. В декабре 1953 года он по собственному желанию оставил пост президента, и уже на следующий год вернулся в свой родной Институт экспериментальной медицины, вновь возглавив отдел патологической анатомии. Он продолжал исследовать атеросклероз и его патологии. Его работы по-прежнему публиковались в ведущих научных журналах СССР, США, Германии и других стран.

В конце ноября 1964 года Аничков перенёс третий инфаркт, оказавшийся для него роковым. Выдающегося учёного не стало 7 декабря 1964 года.

На одном из самых известных кладбищ Петербурга – Богословском – существует мемориальная площадка, где погребены выдающиеся преподаватели Военно-медицинской академии, составившие гордость отечественной медицины. Среди них – большой гранитный памятник академику Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, генерал-лейтенанту медицинской службы, кавалеру семи советских орденов, в том числе трёх орденов Ленина, Николаю Николаевичу Аничкову – выдающемуся отечественному патологу, имя которого и сегодня знают и помнят медики в нашей стране и во многих странах мира. Это подтверждают не только мемориальные доски и присвоение имени Аничкова лаборатории атеросклероза Института экспериментальной медицины в Петербурге, но и то, что Европейское общество по изучению атеросклероза учредило ежегодную премию имени выдающегося учёного, которая вручается наиболее проявившим себя в исследовании этой научной проблемы медикам.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Чесменское сражение. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России. 15 августа 1799 г. Битва при Но́ви.

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино