Мичурин Иван

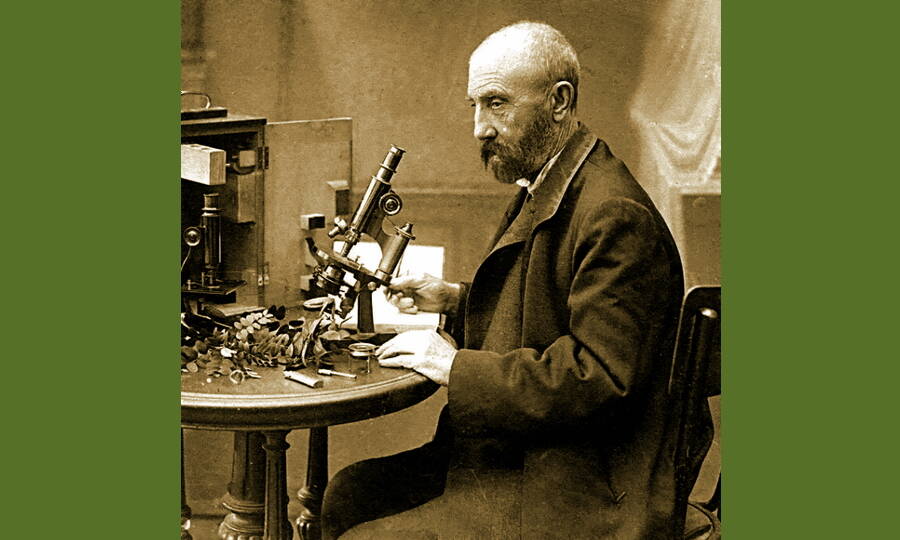

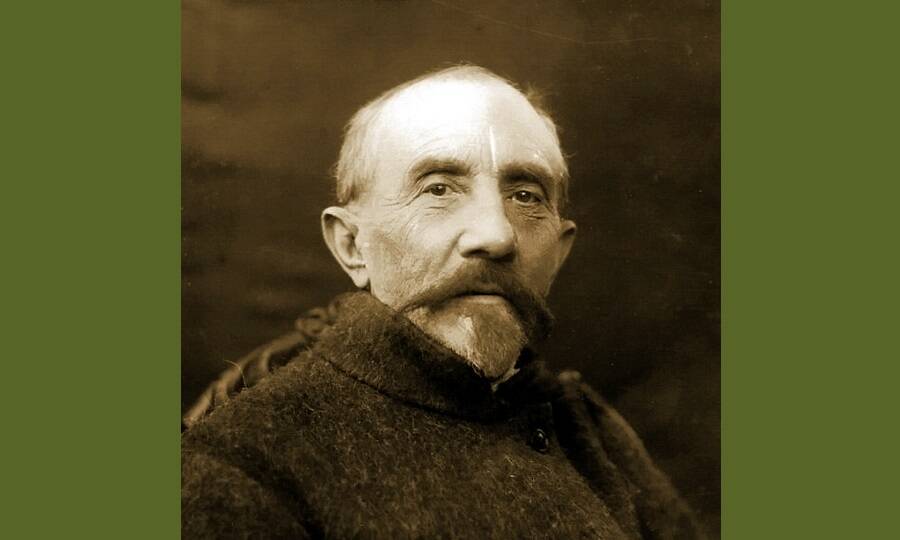

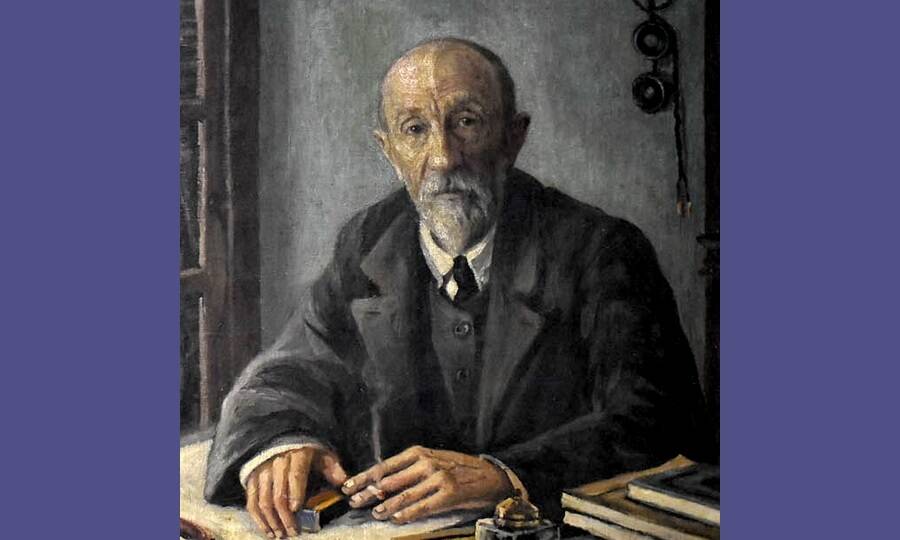

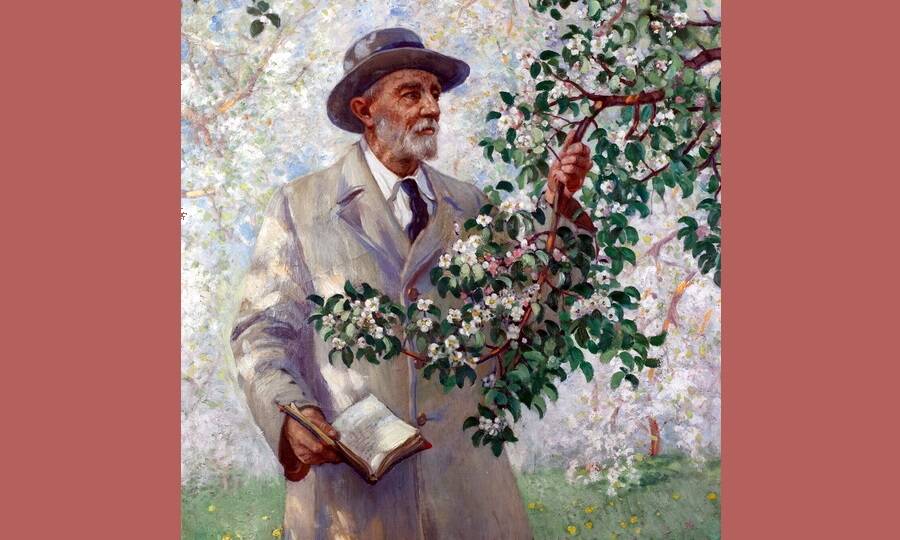

Иван Владимирович Мичурин (1855–1935) – знаменитый русский и советский учёный, доктор биологических наук, академик, заслуженный деятель науки и техники. Благодаря своим новаторским идеям в области селекции растений Мичурин сумел вывести множество сортов яблонь, вишен и других плодовых и ягодных культур.

Детство и юность Ивана Мичурина

Будущий учёный родился 15 (27) октября 1855 года в небольшом дворянском поместье в деревне Долгое Пронского уезда Рязанской губернии. Направление деятельности Мичурина было предопределено едва ли не по факту рождения: традиции садоводства в семье развивались в течение нескольких поколений.

Разведением яблонь и груш увлекались и дед, и отец будущего селекционера, а потому и сам он уже в раннем детстве владел всевозможными способами прививки садовых растений. Мать мальчика, Мария Петровна, умерла совсем молодой, когда её сыну было всего 4 года. Грамоте Ивана поначалу учил его отец, Владимир Иванович, а после мальчик поступил в Пронское уездное училище.

Образование Ивана Мичурина

Отец заботился о том, чтобы его сын получил достойное образование, и готовил его к поступлению в знаменитый Александровский лицей в Санкт-Петербурге. Но случилось несчастье: Владимир Иванович серьёзно заболел, семья разорилась, родовое поместье было продано. Юность Ивана Мичурина прошла в доме его дяди и тёти. В 1872 году он начал учиться в Рязанской губернской гимназии, но вскоре был исключён оттуда якобы за то, что в морозный день не снял шапку, чтобы поприветствовать директора.

Не сумев получить даже гимназического образования, юноша перебрался в небольшой городок Козлов (ныне Мичуринск) Тамбовской губернии, где в итоге жил и работал практически всю жизнь. Вплоть до конца 1880-х гг. Мичурин трудился на железной дороге: конторщиком, кассиром, монтёром. Денег не хватало. Чтобы заработать на хлеб, он открыл небольшую частную мастерскую, где после службы на железной дороге чинил часы и различные бытовые механизмы.

Научная деятельность Ивана Мичурина

Увлечение растениеводством Мичурин не оставлял даже в самые напряжённые годы своей жизни. В 1875 году он снял небольшую заброшенную усадьбу на окраине города и начал проводить там эксперименты по выведению различных сортов плодов и ягод, продолжая работать на железной дороге. Вскоре небольшого пространства усадьбы перестало хватать для всех задумок садовода, недоставало и средств. Селекционер-самоучка безуспешно пытался найти место для своих опытов. Осенью того же года он перебрался в большой городской дом с садом, который сразу же пришлось заложить за долги, но и в этой городской усадьбе Мичурину стало тесно.

В 1887 году учёный приобрёл участок земли неподалёку от Козлова, в слободе Турмасово. На новом месте не было дома, и Ивану Владимировичу с супругой и детьми приходилось ходить из городской квартиры пешком с поклажей на спине, а на самом участке ютиться в жалком шалаше. Но именно здесь, на этой пустой земле, Мичурин создал знаменитый селекционный питомник, ставший впоследствии центральной частью огромного совхоза-сада им. И.В. Мичурина. Это хозяйство служило местом работы Мичурина до конца его жизни.

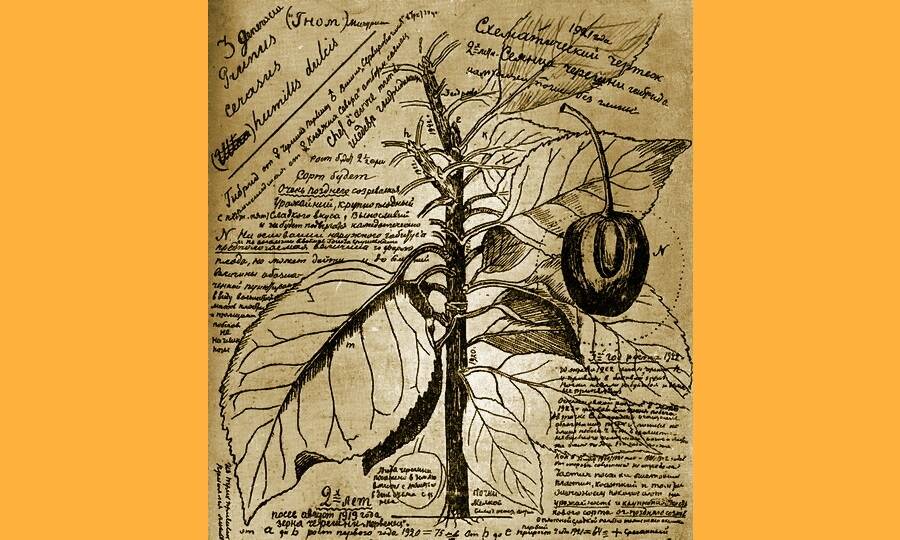

К началу XX столетия опыты Ивана Мичурина стали достоянием широкой общественности. Набравшийся опыта селекционер выводил и продавал различные гибриды, создавал новые морозоустойчивые сорта плодовых и ягодных культур. Применяя новые, самостоятельно разработанные методы селекции, Иван Владимирович доказал скрещиваемость множества видов. С 1906 года учёный регулярно публиковал научные работы, посвящённые выведению новых сортов и акклиматизации гибридов.

В некоторые открытия Мичурина тогдашним специалистам было трудно поверить. Рассказывают, как однажды редакция одного из московских журналов отказала Мичурину в публикации статьи о способе черенкования черешни, так как оно попросту считалось невозможным. Возмущённый Мичурин выкопал и отправил в адрес редакции несколько укоренившихся черенков, а извинения принимать отказался.

Писал Мичурин и чиновникам, и государственным деятелям, и даже самому императору: он жаждал привлечь внимание общества к задачам селекции, к экономическому и научному потенциалу отрасли. Благодаря такой настойчивости власти наконец обратили внимание на его труды: в 1912 году великий биолог получил в награду за свои достижения орден Св. Анны III степени.

Постепенно слава этого странного нелюдимого человека распространилась по всему миру. Канадские фермеры писали, что в суровых северных условиях выживает лишь мичуринская вишня, голландцы предлагали огромные деньги за луковицы удивительной лилии с запахом фиалки – лишь бы только в России этот цветок больше не выращивали. В 1913 году департамент земледелия Соединённых Штатов предложил Мичурину переехать на американский континент и беспрепятственно проводить там любые опыты, или хотя бы продать коллекцию гибридов. От всех этих заманчивых предложений учёный отказался.

Трудности в работе питомника, которому учёный посвящал всё своё время, возникли с началом Первой мировой войны. Особенно тяжёлым оказался 1915 год: любимое детище Мичурина сильно пострадало из-за паводка и морозов, погибли многие растения. Несчастье обрушилось и на самого биолога: от холеры скончалась его любимая супруга. Тем не менее Иван Владимирович не был сломлен и вновь, как и прежде, неутомимо принялся за работу – именно этот период биографии Мичурина оказался одним из самых плодотворных.

Справиться с несчастьями ему помог энтузиазм исследователя и строгий график: с 45-летнего возраста и до самых последних дней он придерживался строжайшего распорядка дня, в котором не оставалось малейшего места праздности. Вставал Мичурин рано утром, в 5 часов, а ложился спать в полночь. Весь его день был расписан поминутно: до полудня и после 15:00 – работа в питомнике, в обед – чтение научных статей и приём посетителей, а после ужина и до поздней ночи учёный отвечал на многочисленные письма.

Исследовательская деятельность Мичурина была непрерывной. В качестве отдыха Иван Владимирович признавал только смену деятельности: он по-прежнему, как и в молодые годы, увлекался ремонтом часов и различных приборов, часто конструировал новые. Мичурин придумал не только разные виды удобных садоводческих инструментов вроде секаторов и прививочного долота, но и построил у себя в мастерской перегонный куб для получения эфирного масла из лепестков розы, переносную металлическую печь, вручную изготовил пишущую машинку и даже смастерил дозиметр для измерения радиационного фона. Увлекался Мичурин и созданием муляжей фруктов и ягод из воска – говорят, они были настолько похожи на настоящие, что некоторые посетители пытались ими угоститься.

В годы Первой мировой войны Мичурин сумел найти подтверждение ряду генетических закономерностей, выявленных им для наследования у растений. Он продолжал выписывать растения за рубежом, публиковал многочисленные статьи в журналах. По подсчётам исследователей, в то время в его питомнике насчитывалось около 900 видов растений со всего мира.

Сразу после Октябрьской революции 1917 года учёный предложил сотрудничество новым властям. Ему было важно, чтобы питомник оказался под охраной и не погиб в смутные годы революции и гражданской войны. В 1918 году мичуринский сад был национализирован, а самого его назначили заведующим. Власти предоставили биологу средства для постановки экспериментов, закупки материалов и найма персонала, а также набора и содержания учеников. Уже к 1919 году количество одновременно идущих экспериментов в питомнике доходило до нескольких сотен. При этом Иван Владимирович активно работал не только над генетическими опытами – он принимал участие в работе Наркомата земледелия, консультировал агрономов, занимался популяризацией знаний о селекции растений среди работников сельскохозяйственной отрасли.

Разрастался и питомник Ивана Владимировича: уже в 1922 году его ученик и последователь И.С. Горшков открыл второе, репродукционное отделение питомника в 5 км от первого. В 1934 году, незадолго до смерти учёного, на базе его питомника открылась Центральная генетическая лаборатория. Сегодня здесь расположен Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений имени И.В. Мичурина.

Семья и личная жизнь Ивана Мичурина

Иван Владимирович Мичурин женился рано, в 1874 году. Избранницей 19-летнего юноши стала 16-летняя Александра Васильевна Петрушина, дочь простого заводского рабочего. В браке с Александрой Васильевной Мичурин прожил до самой её смерти в 1915 году. В 1876 году у пары родился сын Николай, в 1877 году – дочь Мария.

К отцовскому огорчению, Николаю были не по душе опыты с растениями – он не любил садоводство, а Иван Владимирович насильно привлекал мальчика к работе. Между отцом и сыном часто возникали конфликты, так что Николай ушёл из семьи всего лишь 14-летним подростком и не виделся с отцом долгие годы. Встретились они лишь накануне смерти великого учёного. Дочь Мария, напротив, оставалась верной помощницей отца – её потомки и по сей день живут в Мичуринске.

Смерть и похороны Ивана Мичурина

Иван Владимирович Мичурин оставался деятельным и активным до самых последних дней. В начале 1935 года он тяжело заболел: стал стремительно терять силы и аппетит, появились боли. Консилиум врачей обнаружил у 79-летнего учёного рак желудка. К весне Мичурин уже не вставал с постели и не мог питаться самостоятельно, однако продолжал работать с корреспонденцией и консультировать учеников.

Смерть Мичурина наступила 7 июня 1935 года, похороны прошли 9 июня. Прощалась со знаменитым биологом вся страна, в последний путь учёного провожали десятки тысяч людей. Родной его город оделся в траур. Соболезнования принесли представители многих стран мира. Похоронили знаменитого селекционера на территории его питомника, сейчас там находится мемориальный ансамбль, созданный в 1955 году.

Вклад Ивана Мичурина в науку

Мичурин разработал целый ряд новых способов селекции плодово-ягодных растений. Он использовал гибридизацию географически отдалённых видов, сумел преодолеть нескрещиваемость множества культур. Это помогло ему создать огромное число сортов, соединявших отменные вкусовые качества с морозоустойчивостью.

Опыты в основной научной сфере Мичурина – генетике и селекции растений – существенно обогатили мировую науку. Благодаря неустанной работе биолога его родной город Мичуринск превратился в крупный научный центр, где сосредоточены аграрные научно-исследовательские институты, питомники, плодоводческие хозяйства.

Награды и премии Ивана Мичурина

До Октябрьской революции Мичурин был награждён орденом Св. Анны III степени, в годы советской власти он удостоился орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. На склоне лет учёный получил звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР (1934), почётного члена Академии наук СССР (1935), академика Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (1935), почётного члена Чехословацкой аграрной академии (1935). В 1998 году после учреждения звания «Почётный гражданин города Мичуринска» учёный заслуженно возглавил список.