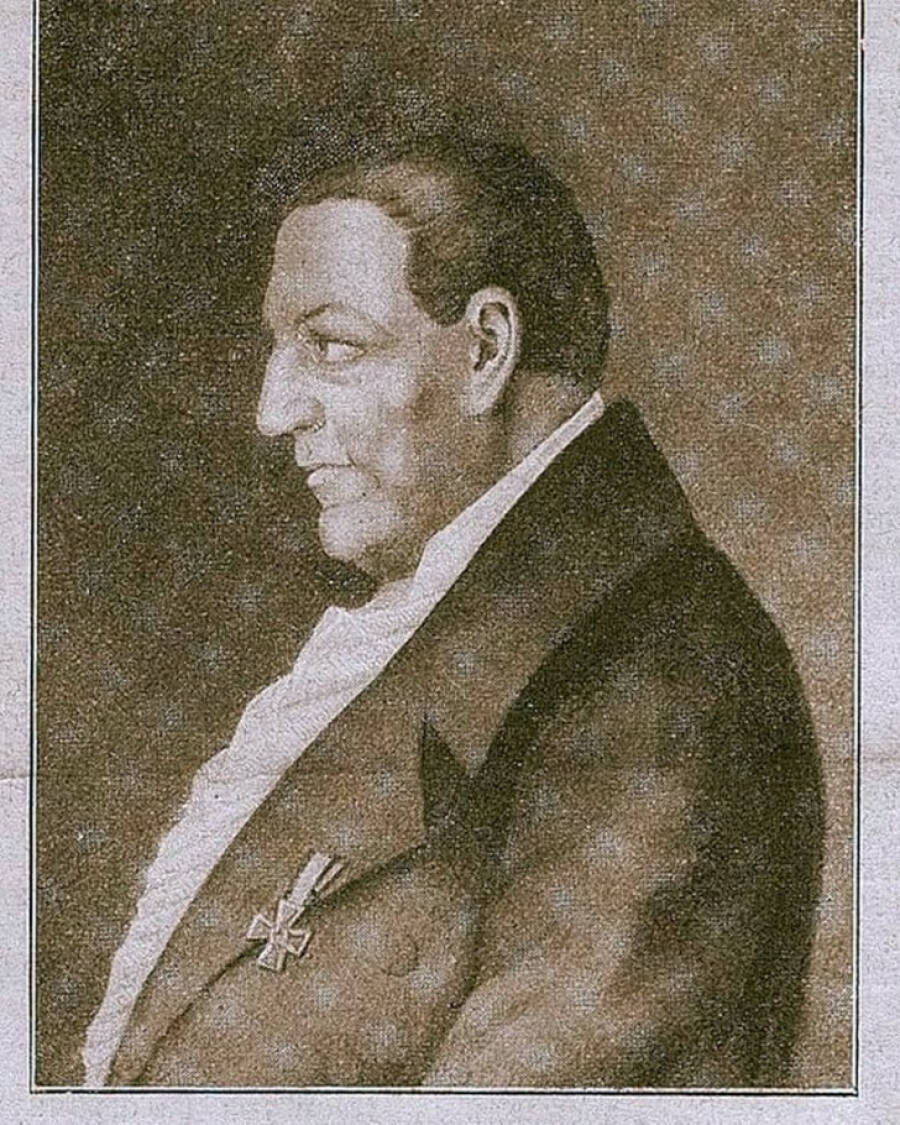

Гааз Фёдор

Фёдор Гааз. «Преоригинальный чудак»

Известный русский писатель-революционер Александр Герцен когда-то с известной долей восхищения назвал этого человека «преоригинальным чудаком», «юродивым» и «повреждённым» и в то же время сказал, что память о нём «не должна заглохнуть в лебеде официальных некрологов». Кем же был Фёдор Гааз?

Фридрих Йозеф Лаврентиус Хааз – именно так записали новорождённого мальчика – появился на свет 10 августа 1780 года в небольшом германском городке Бад-Мюнсферайфель, что неподалёку от Кёльна. Его дед был врачом, отец – аптекарем, так что связать Фридриху жизнь с медициной было, можно сказать, на роду написано. Его биография ничем поначалу не выделялась: католическая школа, затем центральная школа, философский факультет Йенского университета – обычный путь для городского немецкого юноши.

Во время учёбы в университете Фридрих знакомится с известным в ту пору немецким хирургом и офтальмологом Карлом Густавом Гимли (Химли). Когда в 1803 году его учитель был приглашён в Гёттингенский университет, Хааз решил продолжить обучаться у него медицине. Особый интерес вызывала у него офтальмология. Уже в 1805 году он стал дипломированным глазным врачом. Врачебная практика шла прекрасно, Хааз даже начал писать диссертацию, но заболел сыпным тифом и на год выбыл из строя.

Судьбоносным для Хааза стало знакомство с Николаем Григорьевичем Репниным-Волконским, героем наполеоновских войн, видным русским дипломатом. Доктор сумел спасти ему зрение, когда тот начал слепнуть. И в 1806 году он отправился в Россию, где суждено было ему прославиться. Поначалу его наняли для ухода за княгиней Репниной-Волконской, супругой Николая Григорьевича. Переименованный для удобства в Фёдора Петровича Гааза, он стремительно получил известность. Сильные мира сего и богатейшие люди России едва ли не в очередь стояли, чтобы лечиться у него.

Но Фёдор Петрович не вошёл бы в историю, если бы лечил только генералов да чиновников. Свою благотворительную деятельность он начал в качестве консультанта Преображенского богадельного дома, где помог множеству глазных больных. Потом он продолжил работу сначала в Павловском госпитале, затем в Староекатерининской и Преображенской больницах Москвы. Ещё не особо владея русским языком, он приказом вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны был назначен главным врачом Павловской больницы (ныне – городская клиническая больница № 4 города Москвы).

Именно Гааз стоял у истоков исследования минеральных вод на юге Российской империи. В 1809-1810 годах он совершил чрезвычайно удачные путешествия по Кавказу, исследовав минеральные источники в Кисловодске, Железноводске, Ессентуках. Он лично проводил химический анализ серных и кислых вод. Большую часть источников он описал впервые, заложив основы кавказской бальнеологии и курортологии.

Мирную врачебную и учёную карьеру прервала начавшаяся Отечественная война 1812 года. За время службы хирургом в действующей армии он окончательно обрусел и освоил язык. Когда наполеоновские полчища были изгнаны из России, Гааз начал исследовать круп, эпидемия которого полыхала в стране на протяжении 5 лет. Он стал первым российским учёным, подробнейшим образом описавшим это заболевание. Многие свои работы Гааз даже не подписывал, будучи полностью лишённым честолюбия и желания снискать славу для себя одного.

Гааз входил в многочисленные комиссии по борьбе с эпидемиями, немало он сделал и для организации лечебного дела. Во многом благодаря его усилиям была создана первая в мире специализированная офтальмологическая клиника – Московская глазная больница, существующая и по сей день. Он же стоял у истоков первой лечебницы (впоследствии Александровская больница) для внезапно заболевших людей, которым требовалась немедленная помощь.

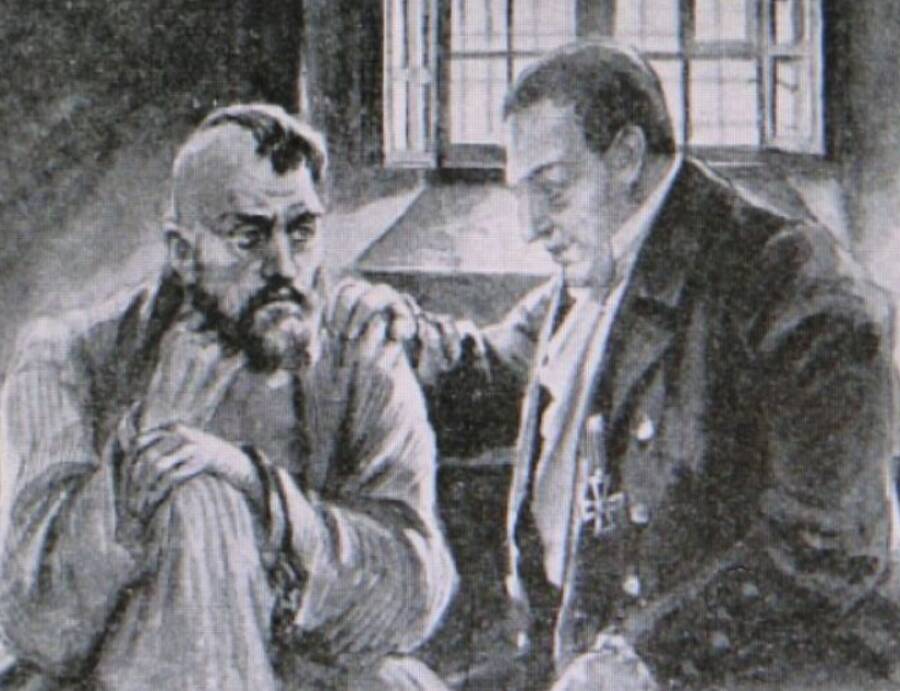

В 1825 году приказом московского губернатора Гааз получил новое назначение, ставшее для него в определённой степени судьбоносным. В Бутырской тюрьме, одной из крупнейших в стране, свирепствовал тиф, и доктору предстояло создать изолятор и сдержать развитие эпидемии. За год Гаазу удалось наладить гигиену, истребить переносчиков инфекций (крыс и мышей), организовать работу аптек. Не смог он победить лишь одну страшную болезнь – казнокрадство: на Гааза посыпались доносы, и через год его отправили в отставку.

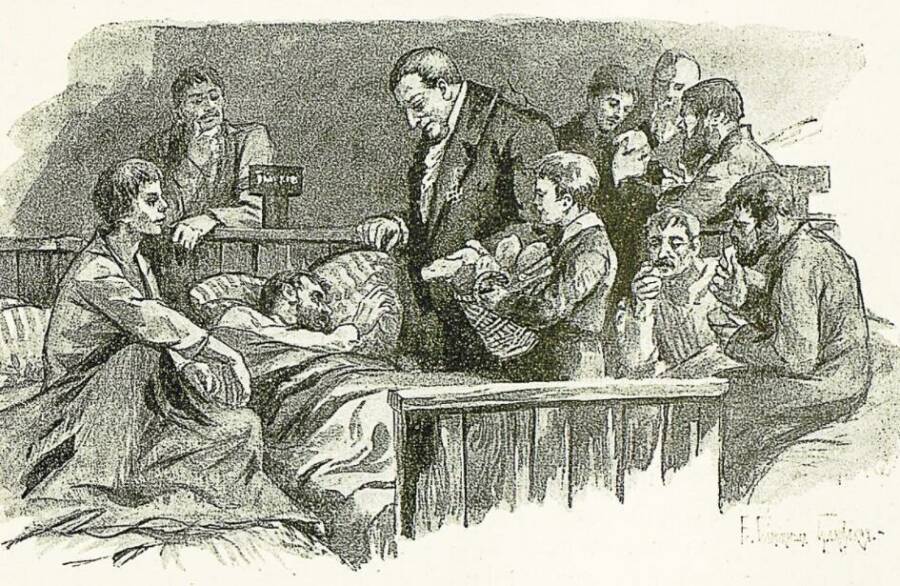

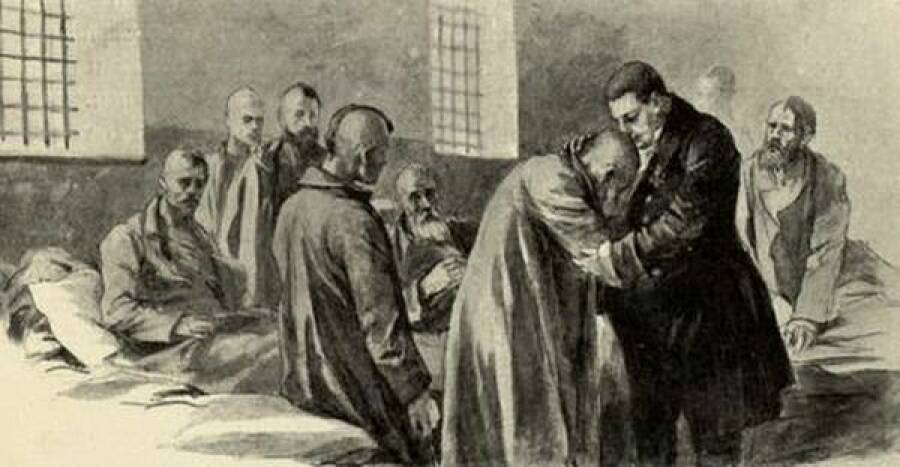

Но проблемы русских заключённых стали неожиданно близки Фёдору Петровичу. Дальнейшую свою жизнь он посвятил тому, чтоб облегчить участь ссыльных и заключённых. Ему многое удалось, причём не только в части медицинской помощи, но и пенитенциарной системы. Ему удалось добиться отмены металлического прута, к которому на всё время пути в Сибирь приковывали ссыльных. Усилиями Гааза были введены подкандальники из кожи или ткани, утеплены и расширены бараки пересылок, на нарах появились матрасы и подушки, впервые стали разделять преступников на рецидивистов и тех, кто осуждён в первый раз, появились мастерские, в которых работали заключённые. Ему приходилось ходить по инстанциям, упрашивать чиновников, порой откровенно унижаясь перед ними, за что его часто ругали его коллеги. Но Гааз искренне считал, что если идти на такие меры ради страждущих, то это не грешно и не стыдно. Он сделал для реформы отечественной пенитенциарной системы больше, чем несколько поколений чиновников этого ведомства. Среди заключённых имя доктора Гааза пользовалось огромным авторитетом, рассказы об этом докторе жили ещё много десятилетий после его смерти, благодаря чему он приобрёл репутацию чуть ли не святого.

Гааз никогда не имел больших денег – всё уходило на его благотворительные проекты. Он построил больницу при Московской пересылке на Воробьёвых горах, тюремную церковь, школу и приют для детей арестантов. Он покупал медикаменты, бельё для заключённых. Ещё в 1831 году он продал свой дом и до самой смерти жил при больницах, причём очень скромно. Тратя свои сбережения на благотворительность, он ещё и зачастую отказывался от денег за оказанные медицинские услуги. Семьи своей он так и не завёл, да и ученик известен всего один – Николай Норшин, которому он когда-то спас жизнь. Государство время от времени пыталось как-то поощрить доктора, но Гааз не принимал финансовую помощь для себя. Так что из почестей у него было только 2 ордена – Святого Владимира 4-й степени и Святой Анны 2-й степени.

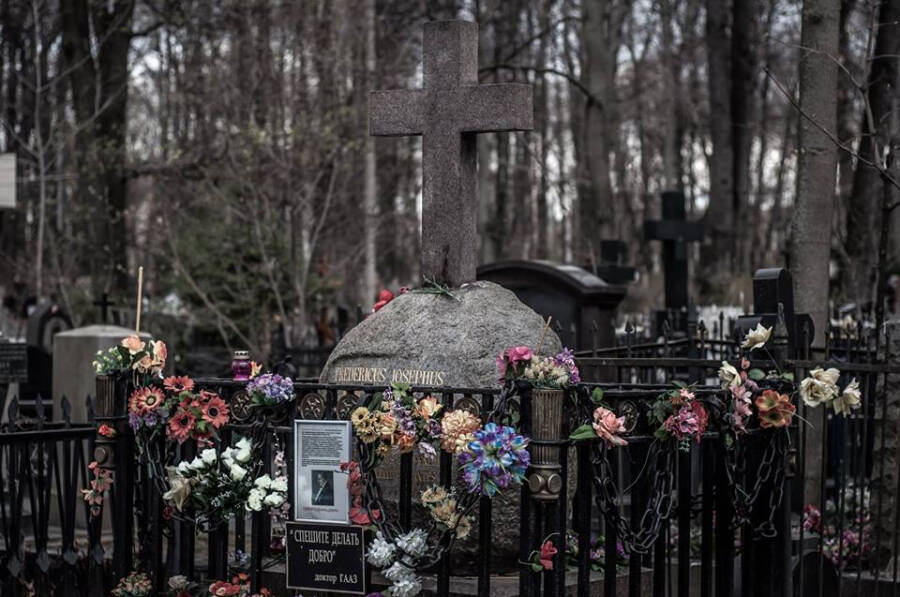

В последние годы Гаазу всё тяжелее было выполнять свои обязанности, он стал часто болеть, но стоически продолжал работать, исполняя свой профессиональный и человеческий долг так, как он его понимал. 16 августа 1853 года его сердце остановилось во сне. В последний путь провожали его около 20 тысяч человек. Московские власти поначалу собирались разогнать эту толпу, но не решились. Похоронили выдающегося врача на Введенском кладбище Москвы, в старом лютеранском некрополе. Могила сохранилась до сих пор.

Фёдора Гааза помнят и сегодня. В честь него названы улицы в Германии, в его родном городке, и в России: в Москве, Железноводске и Ессентуках. Ему установлено несколько памятников. Именем доктора, столько сделавшего для реформирования тюремного ведомства, названа областная больница Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Есть и ведомственная медаль этой службы. Несмотря на то что Гааз в Германию больше не вернулся, помнят его и на родине. В 1990-е архиепископ Кёльнский даже обратился с инициативой причислить Фёдора Гааза к лику святых, но до сей поры это пока так и не сделано.

Обложка: Портрет Фёдора Гааза. Источник: https://russian7.ru/

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России. 15 августа 1799 г. Битва при Но́ви.

Памятные даты военной истории России

Победа у мыса Тендра. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Наваринское сражение. Памятные даты военной истории России