Беринг Витус

Витус Беринг родился в Дании в 1681 году. В 1703 году окончил Амстердамский морской кадетский корпус и вскоре поступил на службу на российский флот в чине подпоручика. В 1710 году был переведен в Азовскую флотилию, где участвовал в Прутском походе Петра I (1711). В 1712–1723 годах проходил службу на Балтике, где командовал различными судами. В 1724 году был уволен со службы по личной просьбе.

23 декабря 1724 года Петр I издал указ об организации экспедиции на Камчатку и дал распоряжение подыскать достойного офицера, который мог бы ее возглавить. Адмиралтейство предложило кандидатуру капитана Беринга, имевшего на тот момент определенный опыт. Царь с кандидатурой согласился, и Беринга вновь принимают на службу и присваивают звание капитана 1-го ранга.

Задачи, стоявшие перед экспедицией, лично расписал сам Петр I. Первая Камчатская экспедиция продолжалась пять лет (1725–1730). Беринг и его команда успешно справились с поставленными задачами. На карты были нанесены большие участки побережья Камчатки и Чукотки. Обогнув Камчатку с юга, русские мореплаватели доказали, что Камчатка не соединяется с Японией, как полагали некоторые. Но самым главным открытием явилось то, что путешественники прошли проливом между Азией и Северной Америкой, который позже был назван Беринговым.

Позже экспедиция продвинулась к востоку от Камчатки более чем на 200 километров, были открыты Авачинский залив и Авачинская бухта. Экспедиция Беринга впервые выполнила съемку 3500 километров западного берега моря, впоследствии названного Беринговым.

В 1730 году он вернулся в Санкт-Петербург, где предоставил подробный отчет в Адмиралтейство. Чиновники морского ведомства к отчету отнеслись с недоверием. Тем не менее труд путешественников был достойно оценен. Витус Беринг получил чин капитан-командора и 1000 рублей деньгами.

После Первой Беринг предложил организовать новую, Вторую Камчатскую экспедицию с целью дальнейших исследований северо-восточных земель и нахождения восточного морского пути в Америку. Его план был принят, и он возглавил Вторую Камчатскую (Великую Северную) экспедицию. Его заместителем был назначен А. Чириков.

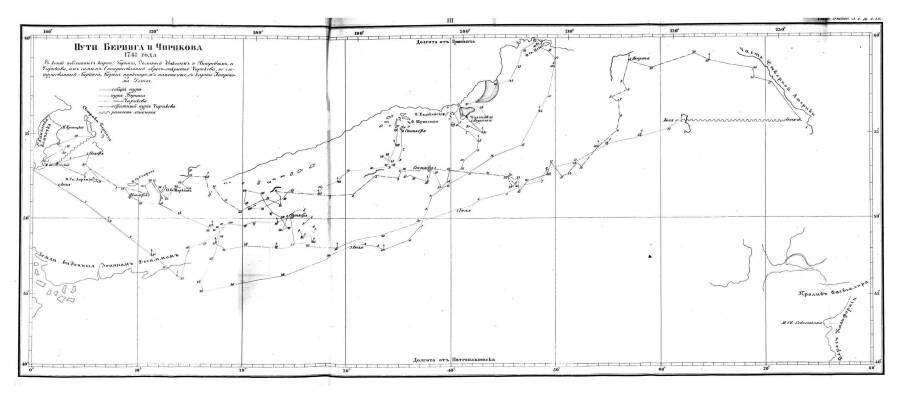

8 сентября 1740 года экспедиция на двух кораблях («Святой Петр» и «Святой Павел») вышла из Охотска, но, пока шли сборы, наступила осень, и отплытие к берегам Америки отложили до следующего года. Корабли встали на зимовку в бухте реки Авачи. Именно здесь Беринг заложил населенный пункт, который назвали в честь кораблей экспедиции. После зимовки в Петропавловске, 4 июня 1741 года, на двух пакетботах экспедиция Беринга и Чирикова отправилась от берегов Камчатки на юго-восток сначала в поисках мифической Земли Жуана да Гамы. Ее поиски успехов не принесли, и корабли взяли курс на северо-восток, но из-за плохой видимости разошлись. Несколько дней Беринг искал корабль Чирикова, но безрезультатно. Оставшись с одним кораблем, Беринг продолжил двигаться сначала на юг, а позднее на северо-восток, где подошел к берегам Аляски. Открытия омрачались обострившейся у Беринга сердечной болезнью.

Несмотря на плохое самочувствие капитана, путешественники продолжили исследования вдоль берегов Америки. В августе – сентябре были открыты остров Туманный (Чирикова), пять островов (Евдокеевские), снеговые горы (Алеутский хребет) на полуострове Аляска. На открытых островах Шумагина русские путешественники впервые встретились с алеутами. 4 ноября 1741 года корабль прибило к острову, на котором капитан-командор скончался 8 декабря. Здесь же от цинги умерло 14 человек экипажа. В дальнейшем остров был назван островом Беринга.

За 10 лет (с 1733 по 1743 год) отряды Второй Камчатской экспедиции нанесли на карту северное и восточное побережье России, внутренние территории Восточной Сибири, разведали пути в Америку и Японию, открыли побережье Северо-Западной Америки, острова Курильской и Алеутской гряд.

В 1991 году российско-датская экспедиция нашла на Командорских островах могилу великого мореплавателя. Профессор В. Звягин по черепу реконструировал истинный облик Беринга.

Именем капитана-командора Беринга названы море, пролив, остров, подводный каньон, река, озеро, ледник, залив, два мыса, исчезнувшая суша (Берингия), некогда соединявшая Азию с Северной Америкой, улица в городе Петропавловске-Камчатском.

Обложка: Витус Ионассен Беринг. Институт Археологии РАН (CC BY-SA 4.0)

Источник: https://commons.wikimedia.org

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Оборона Севастополя. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России